腹腔鏡手術治療急性腸梗阻的有效性及安全性分析

翟岱垠

急性腸梗阻是一種常見的胃腸科急腹癥,是指腸管內容物在通過腸道時受到阻礙,由此導致患者出現腹部脹痛、惡心嘔吐等不良癥狀,對患者的身心造成極大傷害。誘發急性腸梗阻的原因眾多,該疾病病情復雜多變,發展速度快,因此在發病時應及時接受有效治療,以免對生命安全構成威脅。近年來,隨著人們生活方式和飲食習慣的改變,該疾病的發病率以上升趨勢呈現,不利于患者生活水平的提高,應引起醫學界的重點關注。隨著醫療事業的快速發展,臨床針對急性腸梗阻患者的治療方式從常規手術治療更換為了腹腔鏡手術治療[1,2]。相比常規手術治療,腹腔鏡術后患者胃腸道功能恢復更快,且治療后疾病復發風險性更小,因此被廣大患者所接受[3]。接受腹腔鏡手術治療,醫生可通過腹腔鏡所反饋的畫面,準確找到病灶,并對其進行治療,減少了手術風險性[4]。為探究腹腔鏡手術治療在急性腸梗阻患者治療中的治療效果,特從本院中挑選了98例患者進行分組觀察研究,現將試驗情況報告于下文。

1 資料與方法

1.1 一般資料 隨機擇取本院于2019 年1 月~2021 年12 月時間段內接收的急性腸梗阻患者98例為試驗對象參與該次試驗,采取數字編號隨機抽取方式分為對照組和觀察組,各49例。對照組中,男27例,女22例;年齡26~58 歲,平均年齡(42.11±7.04)歲;病程1~6 d,平均病程(3.32±1.26)d。觀察組中,男26例,女23例;年齡26~57 歲,平均年齡(41.89±7.31)歲;病程1~6 d,平均病程(3.29±1.29)d。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。且開展該次試驗已獲得了本院倫理協會組織的審批。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①經檢查診斷,患者疾病屬于急性腸梗阻,并且身體條件滿足手術治療的要求;②患者具有生活自理能力,并且能進行正常的溝通交流,無精神類疾病史;③知曉同意參與該次試驗,并表示會積極配合試驗工作的進行。

1.2.2 排除標準 ①身體合并有其他重大疾病的患者;②近1 個月內接受過其他重大手術治療的患者;③具有嚴重肝腎功能障礙的患者。

1.3 方法

1.3.1 對照組 患者采用常規開腹手術治療,具體操作為:無手術史者手術入路選擇正中切口處,有手術史者選擇距原手術切口位置5 cm 處,明確標記梗阻的位置,治療過程中要注意保護漿肌層和腸管全層,一旦發現破損應立即進行修補。若分離小腸時受到阻礙,可以適當做切除小腸的治療操作。最后在創口處涂抹上透明質酸鈉,以預防術后出現腸道粘連的情況。治療過程中,密切監視患者的生命體征。

1.3.2 觀察組 患者施以腹腔鏡手術治療,具體治療措施為:無手術史者于臍下1 cm 切口,有手術史者在距離原切口位置6~8 cm 處切口,實施氣腹針,注入適量的CO2,以建立人工氣腹通道,將壓力強度控制在12~14 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。插入腹腔鏡,以觀察腸道內的實際情況,放入另一操作孔和另外1~2 個輔助操作孔,通過電凝鉤或者使用超聲刀完成對束帶的切除工作,若發現小腸和腹壁切口出現粘連,應立即使用電凝鉤、剪子、鉗子和超聲刀對其進行分離處理,分離腸與腸之間的粘連,若在進行粘連分離過程中對漿肌層和全層腸壁造成損害,應及時采取修補措施,減少危害性。當患者出現腸管破損時,應先給予其生理鹽水沖洗腸管,再于切口位置處涂抹適量的透明質酸鈉和己丁糖等防粘連劑,該方法還能起到預防病情復發的作用。治療過程中,密切監視患者的生命體征。

1.4 觀察指標及判定標準

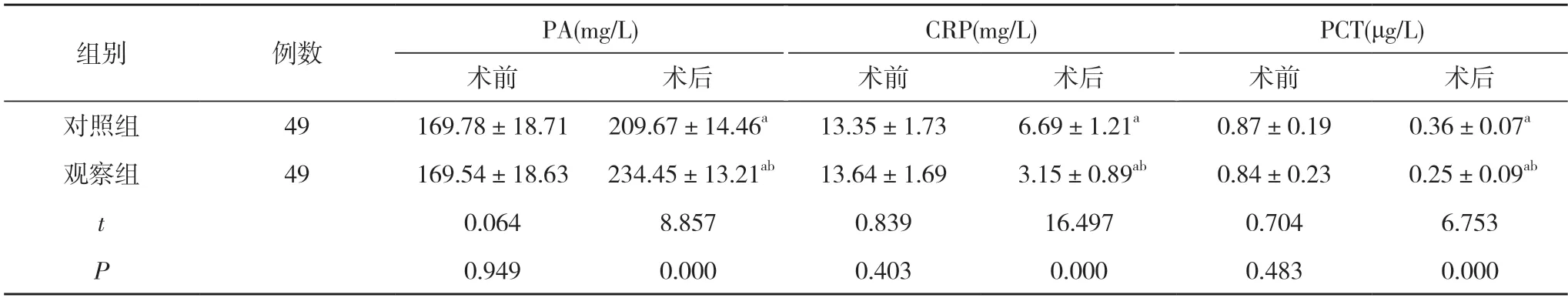

1.4.1 對比兩組手術前后的PA、CRP、PCT 水平分別取患者術前和術后的空腹靜脈血5 ml,經離心處理后只取上層血清用于檢測,取專業的檢測儀器測量患者治療前后PCT 水平(正常值范圍:<0.5 μg/L),PCT作為一種不具激素活性的降鈣素前肽物質,可通過甲狀腺組織以外的組織以及多器官分泌;PA 屬于肝臟合成所產生的物質,從其表現數值可以觀察出患者肝臟合成并分泌蛋白的能力,PA 水平正常值范圍:280~360 mg/L;CRP 屬于急性時相反應蛋白,其數值可反映出患者機體的炎癥情況,CRP 水平正常值范圍:≤10 mg/L。

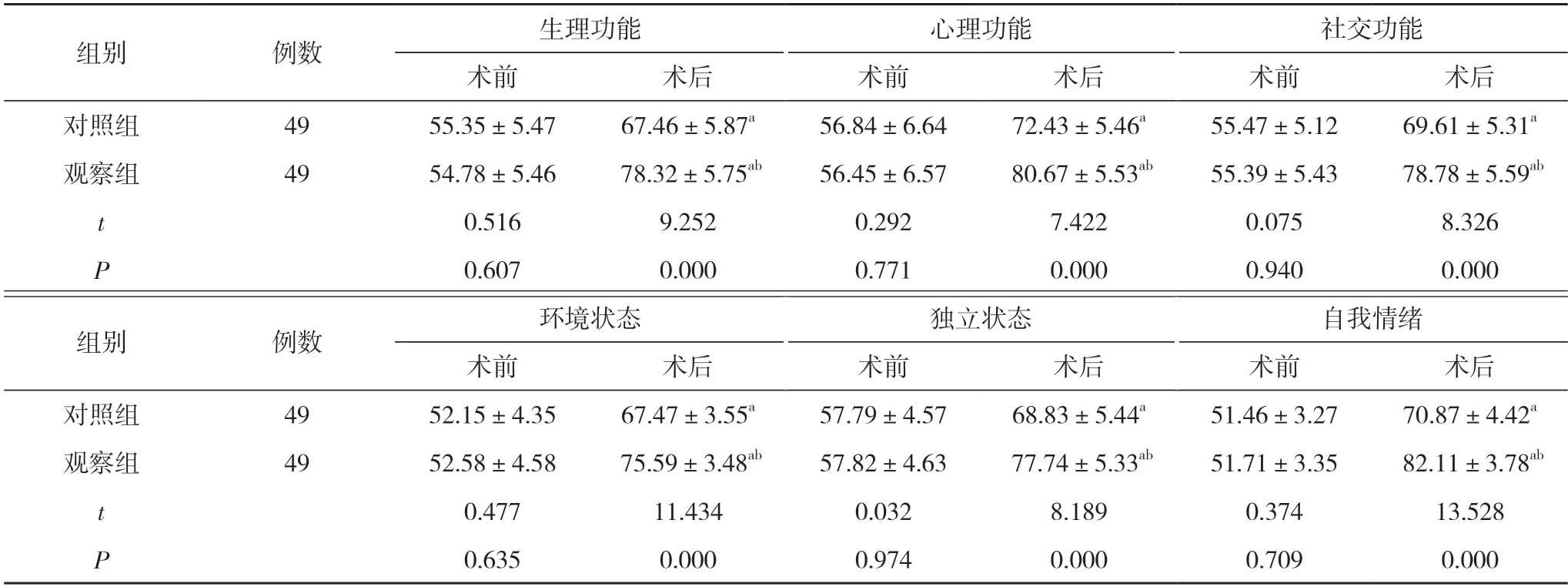

1.4.2 對比兩組手術前后生存質量評分 以生存質量測定量表(WHOQOL-100) 為評判標準,對比兩組術前和術后的生存質量,包含生理功能、心理功能、社交功能、環境狀態、獨立狀態、自我情緒6 項,每項指標滿分為100 分,分值與生存質量呈正相關。

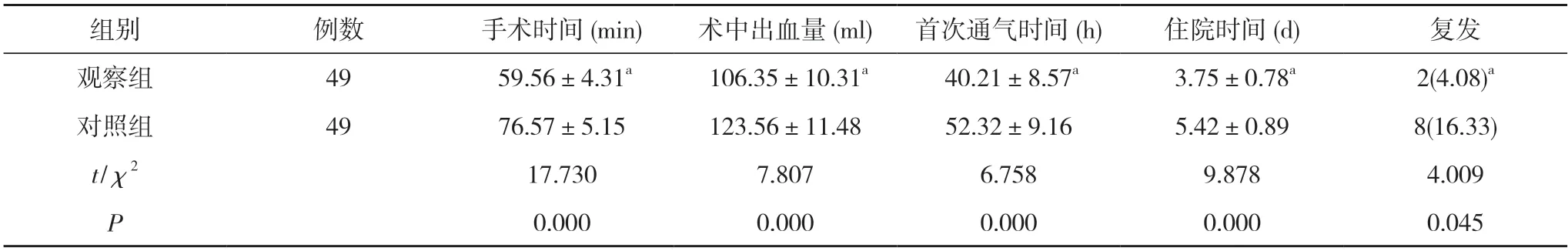

1.4.3 對比兩組部分臨床指標 包括:手術時間、術中出血量、首次通氣時間、住院時間、復發率。

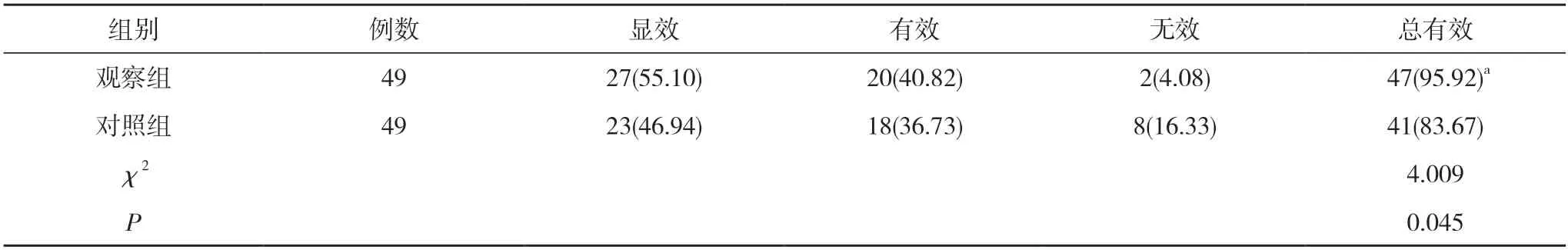

1.4.4 對比兩組臨床療效 采用本院自制的臨床療效調查量表了解兩組的治療有效性,量表中有顯效、有效和無效三類,判定標準為:若患者的病情得到穩定控制,且無不良反應發生為顯效;若患者的病情出現明顯好轉為有效;若患者的病情未出現改善甚至加劇為無效。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

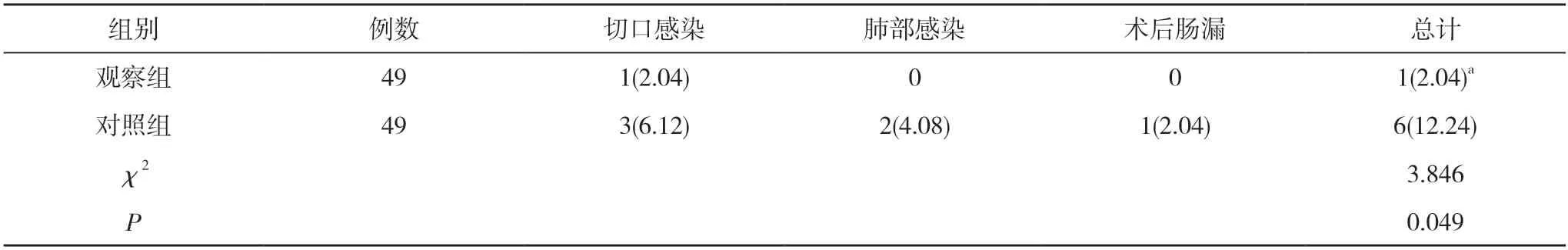

1.4.5 對比兩組并發癥發生率 對比兩組的切口感染、肺部感染、術后腸漏的臨床并發癥發生情況。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(x-±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組手術前后的PA、CRP、PCT 水平對比 術前,兩組的PA、CRP、PCT 水平對比,差異無統計學意義(P>0.05);術后,兩組的PA 水平高于本組術前,CRP、PCT 水平低于本組術前,且觀察組的PA 水平高于對照組,CRP、PCT 水平低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組手術前后的PA、CRP、PCT 水平對比()

表1 兩組手術前后的PA、CRP、PCT 水平對比()

注:與本組術前對比,aP<0.05;與對照組術后對比,bP<0.05

2.2 兩組手術前后生存質量評分對比 術前,兩組的生理功能、心理功能、社交功能、環境狀態、獨立狀態、自我情緒評分對比,差異無統計學意義(P>0.05);術后,兩組的生理功能、心理功能、社交功能、環境狀態、獨立狀態、自我情緒評分均高于本組術前,且觀察組的生理功能、心理功能、社交功能、環境狀態、獨立狀態、自我情緒評分高于對照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表2。

表2 兩組手術前后生存質量評分對比(,分)

表2 兩組手術前后生存質量評分對比(,分)

注:與本組術前對比,aP<0.05;與對照組術后對比,bP<0.05

2.3 兩組部分臨床指標對比 觀察組的手術時間、首次通氣時間、住院時間短于對照組,術中出血量少于對照組,復發率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組部分臨床指標對比[,n(%)]

表3 兩組部分臨床指標對比[,n(%)]

注:與對照組對比,aP<0.05

2.4 兩組臨床療效對比 觀察組總有效率高于對照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表4。

表4 兩組臨床療效對比[n(%)]

2.5 兩組并發癥發生率對比 觀察組并發癥發生率低于對照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。見表5。

表5 兩組并發癥發生率對比[n(%)]

3 討論

急性腸梗阻的治療原理是解除梗阻以及糾正因梗阻而引起的全身生理紊亂,主要有保守治療和手術治療兩種治療方式。若選用傳統手術方式治療,患者容易發生急性粘連性腸梗阻,后期患者在身體康復過程中需要對其實施營養支持、抗生素等治療,不僅會加大醫護人員的工作量,并且治療效果較為不理想,影響患者身體的康復速度,甚至病情加重[5-7]。針對于此臨床更改了手術治療方式,幫助患者身體恢復健康,避免身體承受不必要的傷害[8-10]。近年來,腹腔鏡治療技術發展迅速,憑借著其手術切口小、手術視野寬闊且術后并發癥少等優勢,被廣泛應用到醫學治療當中,治療效果受到臨床醫師以及患者的認可[11,12]。對急性腸梗阻患者實施腹腔鏡手術治療能夠有效降低手術對身體造成的傷害,改善患者的炎癥癥狀,并且患者術后并發癥發生率較低[13-15]。由于腹腔鏡能夠深入患者體內,依靠腹腔鏡能夠清晰觀察到患者的病灶位置,從而提高手術治療準確性,避免對周圍組織器官造成傷害[16-18]。并且腹腔鏡手術的開展環境較為簡單,可有效降低患者因手術器械或其他人為原因而引起感染,降低手術風險性,治療安全性更高[11]。但在選擇腹腔鏡手術方式治療過程中依然要重視對急性粘連性腸梗阻情況的預防,要嚴格遵循手術的無菌操作,切斷感染源[19,20]。術后對患者進行胃腸減壓,采用鼻飼管飲食的方式為患者補充身體營養,若出現嚴重的不良情況可進行二次手術治療,保障患者的生命安全[21,22]。

上文試驗中,術后,兩組的PA 水平高于本組術前,CRP、PCT 水平低于本組術前,且觀察組的PA 高于對照組,CRP、PCT 低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。術后,兩組的生理功能、心理功能、社交功能、環境狀態、獨立狀態、自我情緒評分均高于本組術前,且觀察組的生理功能、心理功能、社交功能、環境狀態、獨立狀態、自我情緒評分高于對照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。觀察組的手術時間、首次通氣時間、住院時間短于對照組,術中出血量少于對照組,復發率低于對照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。觀察組總有效率高于對照組,差異具有統計學意義 (P<0.05)。觀察組并發癥發生率低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。試驗結果與相關參考文獻所示數據結果相一致[23]。

綜上所述,對急性腸梗阻患者采取腹腔鏡手術方式治療效果顯著,選用該治療方法不僅能夠降低手術風險,改善患者的預后,同時還能縮短患者的治療時間,降低疾病復發率,有效提高了患者的生存質量,可在臨床中推廣實施。