淺析職業技能與職業精神融合培養

任蓓蓓 鮑英基 王琛艷

(江蘇建筑職業技術學院,江蘇 徐州 221116)

0 引言

在我國制造業轉型升級、供給側改革的大局下,社會對于高職院校的培養方向有了新的理解和認知,職業教育不僅要培養學生的職業技能能力,更要培養學生的職業精神。筆者通過對徐州企業進行走訪調查與問卷調查,得知企業更注重人才的職業精神、道德素養以及學生的“可持續”發展能力。教師在育人過程中通過“教法”的改革、“教材”的改革,實施職業技能與職業精神融合培養,使職業技能在有真實職業精神存在的情境中得到訓練,培養學生更符合企業標準。基于此培養目標,文章在針對職業技能與職業精神的融合培養存在的主要問題,以路橋專業橋梁上部結構施工課程為例,分析職業技能與職業精神融合培養的重要性,從教師改革、教法改革、教材改革三方面分別提出融合培養措施建議,引導學生進行職業技能培養和職業精神融合培養,使學生素養得以全面提升。

1 傳統職業技能與職業精神融合培養存在的問題

1.1 重視程度不一

現下一些高職院校著重于培養學生的職業技能,不能更好地堅持就業導向適應崗位需求的培養理念。學好專業技能固然重要,但是單單是職業技能并不能讓學生們在未來崗位上走得更遠,發展得更好。每個高校的發展也不盡相同,由于傳統的知識觀念,高職院校的老師多數來源高校畢業,對于現場職業技術知識有一定的匱乏,本身更側重理論性,對于學生的培養更加“重理論,輕現場”,從而出現學生在畢業之后缺乏自學能力,自我管理的能力相對較差,沒有團隊精神,不善合作,不能刻苦鉆研,在將來的職業道路中不能走得更遠,所以高校教師應該在兩種培養中找到一個平衡點去中和兩種培養,使得學生在日后的工作中能夠更好地融入。

1.2 課程建設方面職業技能與職業精神融合培養存在的問題

1.2.1 教師方面存在的問題

高校傳統的教學理念是“填鴨式”“灌輸式”教學,這種教學理念限制了學生的發展和發揮,隨著時代的進步和對學生教育的重視程度提高,不利于學生發展的教學方法必然是不可取的。高職的學生在智商、情商方面并不一定比本科院校的學生有差異,之所以他們的學習效果沒有本科院校的學生理想,主要原因在于他們缺少了良好的學習習慣,可能學生在學習的過程中不善于總結,不能夠很好地主動學習,長此以往就會使得高職學生缺少核心競爭能力,并且在傳統的教師教學理念中更注重于學生的職業技能的培養而忽略了職業精神的培養,教師自身的重視程度不夠,從而影響學生對于職業精神的認知,進而制約職業技能與職業精神的融合。

1.2.2 課程設置中存在一定問題

目前高校的課程設置中基本欠缺開設專門的職業精神培養課程,隨著人們對于職業技能與職業精神融合培養的關注度進一步提升,部分院校將職業技能與職業精神的融合培養融入大一新生的入學教育或者是就業指導課中,這明顯不符合融合培養的理念。還有一部分院校將融合培養的責任轉嫁到專業課教師身上,但是大部分專業課的教師缺乏系統的思考,也不能及時通過企業走訪或者問卷調查等對企業的需求進行分析來設計新的教學內容,這也是導致職業技能與職業精神融合培養沒有進行有機結合的主要原因。

1.3 職業技能與職業精神融合培養的水準有待提高

高職院校的傳統教學模式主要是教師在教室中,以教材的內容為主進行教學,教學模式單一,學生為被動地接受知識。在這種課堂上經常會出現一種現象:教師努力地講,學生“努力的睡”,很難達到預期的成果,這也導致了學生對自己所學專業不感興趣,最終導致學生不能夠熱愛自己日后從事的事業。傳統的教學評價考核體系大都是課程結束后通過試卷的形式進行理論考核,教師通過對試卷進行打分,這種形式也說明了高校現在主要關心的還是學生理論知識的培養,職業技能知識的掌握,而缺乏對學生職業精神的考核。這些方面都說明高校的培養是與制定人才培養目標是不相符的。

2 職業技能與職業精神的融合培養措施建議

2.1 創建職業技能與職業精神融合培養的必要性

職業技能的含義主要是高職院校的學生在教學過程中,通過課程的學習或者是在校期間通過認識實習,跟崗實習和隨崗實習階段所能獲得的相關本專業的有關未來職業的專業技術能力。

通過教師企業掛職或者與企業開座談會等方式對企業進行學生滿意度調查,調查包括學生的專業技能知識學習是否達到企業標準,學生職業素養是否達到企業標準,對學生的日后培養有何建議等方面進行調查,同時進行職業精神和職業技能培養,并且對于職業精神的培養更應該是貫穿始終的,應該在每一門專業課進行專業知識教學的同時,加入職業道德、職業態度等方面的培養,通過活頁式教材任務單的形式,或者通過“課堂轉變”模擬施工現場等形式,進一步加強學生的職業精神教育。

2.2 在課程建設中構建融合培養的理念

為了融合培養目的的有效實現,第一,應該在課程上設置融合,通過公共基礎課與專業課等相關課程內容相融合。第二,在教材上達到融合,特別是在公共基礎課的教材中加入職業精神的培養,達到融合培養的目的。第三,學生在校的生活不僅僅是學習,還會有有很多課外活動,所以應該在學生的社團活動、創新創業活動或者是技能大賽等相關活動中構建融合培養的理念,從而達到隨時隨地培養的目的。

本研究以路橋專業橋梁上部結構施工課程為例,以項目化教學為手段,利用產教融合平臺,用“三教改革”的教學理念做出教學設計并加以研究應用,力求為高職教育課程改革提供新思路。

2.2.1 教法改革

設計課程的項目化實施路徑:

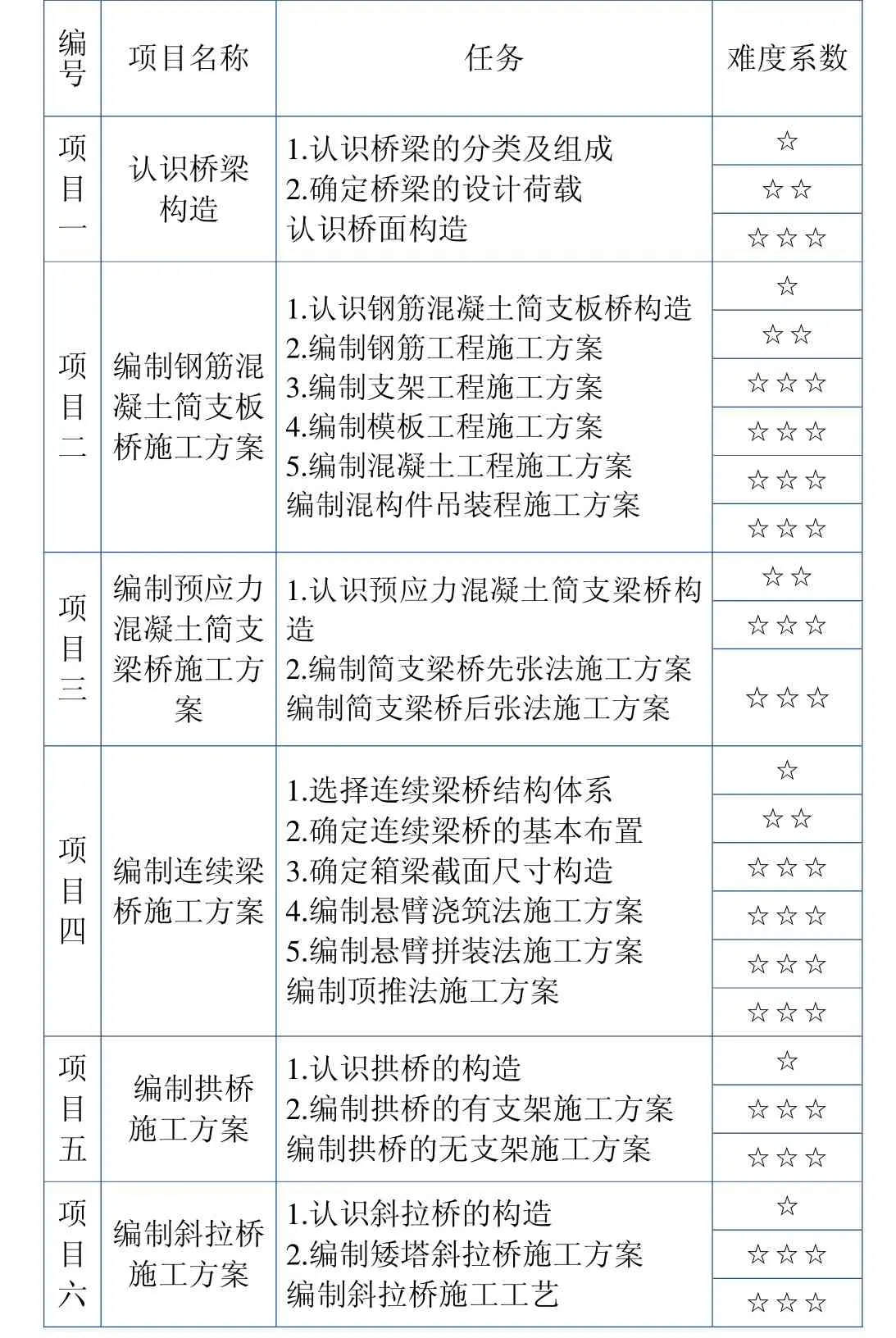

進行課程項目的梯度設計如表1 所示。橋梁上部結構施工的課程項目大多來源于企業的真實項目改編,因為企業的真實項目在課堂教學過程中并不能完全滿足要求,每個工程項目都有其獨特的以免,學生應該學習其本質的特性,不應該被其表面的差異所蒙蔽,所以老師應該根據實際案例對工程項目進行改編,并且學生應該有一定的理論基礎,才能更好地去學習專業知識,所以在課程設置的過程中,應該滿足由簡單到復雜的認識過程。

表1

構建職業精神與職業技能相融合。為培養學生的職業能力與職業精神,在橋梁上部結構施工課程中針對現存的問題進行課程設置,要求學生理解職業技能與職業精神的內涵,通過課程的設置構建職業精神與職業技能相融合的課程體系。

2.2.2 教學手段改革

第一步,教師通過企業掛職、詢問企業對學生能力的要求,對課程進行項目設計,學生分組(可以將小組學生進行層次劃分,基礎相對較好的學生可以幫助基礎相對薄弱的學生,通過互幫互助養成集體合作的觀念)和角色劃分。第二步,在設置的情景中,教師模擬建設單位進行任務下達,學生模擬施工單位組織交底、方案編制及施工工作,在施工方案編制過程中遇到問題可以隨時向老師進行提問,也可以以小組為單位進行討論答疑。第三步,利用產教融合平臺、智慧工地系統與工地現場進行互聯,將編制的方案與現場的企業導師進行溝通,利用虛擬仿真系統實施自己已編的方案,進行查漏補缺。第四步,進行成果驗收,企業導師和教師對方案評價完成后,學生進行修改,修改完成后小組內部進行查漏補缺上交教師進行最終檢查,教師和企業導師進行最后點評,找出每個方案中的不足,在下次方案編制實施過程中要避免類似情況出現。

2.3 構建創新形式下的職業技能與職業精神的融合培養

本課程通過自編的立體化教材與項目任務單式的活頁教材可以很好地解決學生學習興趣的問題;配備了相應的信息化(視頻、試題等)資源,可以幫助學生更好的實時學習,學習效果也得到很大的提升。同時通過活頁式教材,在教材中引入工作過程式的任務單,教材也相應地融入專業知識和技能,實現“離開校園即就業”模式,最終實現終身學習模式。并且在教材中加入一些思政視頻融合培養學生的職業精神,這也是一種創新形勢下的深度融合培養方式。

3 結語

總之,文章在對當前的職業技能與職業精神融合培養的研究中對存在的問題進行了分析與研究,提出“三教改革”背景下對于職業技能與職業精神相融合培養的措施建議,以教師改革為根本,以學生為中心,利用新的教學手段創建教學創新團隊,編制立體化教材、活頁式教材,改進傳統的教學模式,通過引入一定的典型生產案例,引發學生的學習興趣,并通過運用信息化手段、VR 技術聯系企業實景,開展職業技能大賽,邀請企業師傅進課堂,將職業技能與職業精神進行有機結合,希望在以后的職業技能與職業精神融合培養方面提供一定的推動作用。