輕度直腸脫垂患者經吻合器痔上黏膜環切術和直腸黏膜、括約肌折疊術治療的近期隨訪研究

黃寶昌,周全博

(1.光山縣婦幼保健院 普外科,河南 信陽 465450;2.鄭州大學第一附屬醫院結直腸肛門外科,河南 鄭州 450000)

直腸脫垂是肛腸外科難治性疾病之一,發病率隨著年齡增長及生活方式變化呈增長趨勢,且多伴有便血、痛癢、肛門墜脹、排便困難等癥狀,隨著病情進展,可導致患者出現糜爛出血、充血等,對患者生活造成嚴重影響[1-2]。臨床治療直腸脫垂仍以手術為主,目前治療直腸脫垂術法較多,如吻合器痔上黏膜環切術(procedure for prolapse and hemorrhoids,PPH)、開腹懸吊、直腸黏膜縱橫折疊等,而不同術式效果存在差異,有關最佳術式臨床尚未達成共識[3]。傳統術式存在一定局限性,雖能減輕患者癥狀,但病變組織未完全切除,有較高的復發風險[4]。近年來隨著研究不斷深入,醫療技術不斷完善,臨床逐漸形成多種術式聯合的治療方案,且取得滿意的治療效果[5]。基于此,本研究選取53 例實施傳統手術的直腸脫垂患者,與同期實施PPH 聯合直腸黏膜及括約肌折疊術53例進行對比分析,旨在豐富直腸脫垂患者治療依據,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選取2019 年4 月至2021 年5 月光山縣婦幼保健院收治的106 例輕度直腸脫垂患者,根據手術方法分為常規組、聯合組,各53例。其中常規組男27例,女26 例;年齡20~68歲,平均(39.72±8.46)歲;病 程14~58個月,平均(37.53±9.75)個月;病因:混合痔脫出8例,先天因素12例,便秘20例,外科手術13例。聯合組男25例,女28 例;年齡19~67歲,平均(41.46±19.27)歲;病 程17~62個月,平均(39.16±9.64)個月;病因:混合痔脫出10例,先天因素12例,便秘21例,外科手術10例。兩組臨床資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 選例標準

納入標準:符合《消痔靈注射液治療完全性直腸脫垂診療規范(第二次審議稿)》[6]中Ⅰ度及較輕Ⅱ度直腸脫垂診斷;生命體征穩定者;無麻醉禁忌證者;無認知功能障礙;肝門功能正常者;患者知情簽同意書。排除標準:妊娠期或哺乳期患者;心、肝、腎功能嚴重障礙者;確診為惡性腫瘤者;合并結腸炎、肝門狹窄者;合并免疫系統、凝血系統疾病患者;全身感染性疾病;既往手術治療史。

1.3 方法

1.3.1 術前 入院完成相關檢測,口服聚乙二醇電解散清理腸道。

1.3.2 常規組 實施傳統手術:腰硬聯合麻醉,消毒直腸中下段、肛管(女性陰道同步消毒);對柱狀直腸黏膜注射消痔靈(生產廠家:北京華潤高科公司,國批準文號:Z11020605)20 mL;通過提拉使直腸黏膜上端松弛,向外側牽拉余腸黏膜;控制間距,將脫垂黏膜縱行鎖邊縫扎直至上端,紗布進行肛內填充。

1.3.3 聯合組 實施PPH 聯合直腸黏膜及括約肌折疊術。PPH 術:潤滑肛管后置入支撐套,將內栓移出予以固定;旋轉置入窺視套,于直腸黏膜及黏膜下層做雙荷包縫合,置入吻合器,收緊縫線,實施黏膜環切術;吻合口若出現搏動性出血,吻合口行“8”字縫合。直腸黏膜折疊術:采用可吸收線以吻合口為中心,于截石位1、3、5、7、9、11 點折疊吻合直腸黏膜并進行縫合、包埋,寬度約2 cm,進一步縮短直腸黏膜并固定止血,拆除肛管擴張器。肛門括約肌折疊術:弧形依次切開截石位3、9 點距肛緣1.5 cm 處皮膚及皮下組織,充分暴露括約肌;將挑出外括約肌皮下部及淺部以可吸收線縫合后放回切口內,縫合切口(容納1 根手指為準),置入引流管,塔形紗布固定肛周。

1.3.4 術后 給予抗感染、營養等支持;平臥6 h,禁食1~2 d,盡可能不排便。

1.4 療效評估標準

參照《22 個專業95 個病種中醫診療方案(合訂本)》[7]肛腸科診療方案中的療效標準,顯效:治療后癥狀消失或基本消失,腹壓、排便時直腸無脫垂;有效:治療后癥狀較治療前減輕,腹壓、排便時直腸無全層脫垂;無效:未達上述標準或病情加重。顯效、有效計入總有效率。

1.5 觀察指標

①比較兩組臨床療效、隨訪3 個月復發情況。②手術指標:手術時間、術后3 d 疼痛程度及住院時間,以視覺模擬評分法(VAS)評估術后疼痛,滿分10分,得分與患者疼痛呈負相關。③比較兩組術前及術后1 d 應激指標水平,包括皮質醇(COR)、去甲腎上腺素(NE)、前列腺素E2(PGE2)。④比較兩組術前及術后3 個月肛腸功能,采用肛腸壓力檢測儀(合肥奧源科技公司,型號:zgj-d3)檢測肛管最大靜息壓、肛管最大自主收縮壓;以肛門失禁評估量表(Wexner)評估肛門功能,包含固體、液體、氣體、衛生墊及生活方式等條目,滿分20分,得分與肛門功能呈負相關。⑤并發癥情況:切口感染、出血、尿潴留、排便障礙、肛門墜脹。

檢驗方法:晨起采集患者4 mL 靜脈血,常溫凝固,離心10 min 取上層血清,以酶聯免疫法檢測NE、PGE2水平,試劑盒(上海容創公司);放射免疫法測定COR 水平,試劑盒(珠海麗珠生物公司)。均由本院檢驗科同等高年資檢驗師按照試劑盒要求完成檢驗。

1.6 統計學方法

采用SPSS 22.0 分析數據,計量資料以均數±標準差()描述,組內對比采用配對t檢驗,組間對比以獨立樣本t檢驗;計數資料以百分率(%)描述,行χ2檢驗;等級資料以Ridit 檢驗;采用雙側檢驗,α=0.05。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

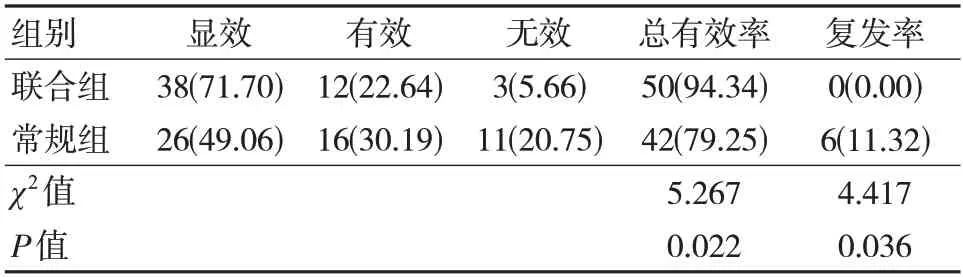

2.1 治療效果

聯合組總有效率高于常規組,隨訪3 個月復發率低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療效果比較 [n=53,n(%)]

2.2 手術指標

聯合組手術時間、住院時間短于常規組,術后3 d VAS 評分低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組手術指標比較(n=53)

2.3 應激指標

術前及兩組COR、NE、PGE2水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);同術前相比,兩組COR、NE、PGE2水平升高,且聯合組低于常規組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組術前及術后1 d 應激指標水平比較(n=53,)

表3 兩組術前及術后1 d 應激指標水平比較(n=53,)

注:?與同組術前比較,P<0.05。

2.4 肛門功能

術前兩組肛管最大靜息壓、肛管最大自主收縮壓、Wexner 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后3 個月兩組肛管最大靜息壓、肛管最大自主收縮壓、Wexner 評分均較術前改善,且聯合組改善幅度較為顯著,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組術前及術后3 個月肛門功能比較(n=53,)

表4 兩組術前及術后3 個月肛門功能比較(n=53,)

注:1 mmHg=0.133 kPa。?與同組術前比較,P<0.05。

2.5 并發癥情況

聯合組并發癥總發生率低于常規組,差異有統計學意義(χ2=4.283,P=0.039)。見表5。

表5 兩組并發癥發生率比較 [n=53,n(%)]

3 討論

直腸脫垂發病機制尚未明確,多項研究認為與盆底功能缺陷、解剖結構不完整及腸管神經功能不全等因素相關[8-9]。其治療基本原則為切除脫垂腸管,重建盆底,恢復正常解剖形態,最大限度恢復肛門排便功能,減少術后復發。賈小強等[10]研究中顯示,不同術式治療2 858 例直腸脫垂患者,復發患者480例。術后較高復發風險一直是臨床醫生亟待解決的難題。

近年來隨著研究深入,臨床對于直腸脫垂治療逐漸傾向于術式聯合,且以硬化劑注射聯合其他術式為主,硬化劑有良好的粘連固定作用,但用法用量難以控制,可導致肌層壞死,且直腸容積未改變;經肛切除術是化劑常用的聯合術式,雖在一定程度上緩解患者癥狀,但多余直腸黏膜不能完全切除,解剖結構不能完全修復,術后復發風險高[11]。而本研究采用PPH 聯合直腸黏膜及括約肌折疊術通過提拉滑脫腸管能將多于腸管完全切除,實施肛門環縮能避免再次滑脫,可避免單一術式局限性。本研究顯示,聯合組總有效率高于對常規組,且隨訪3 個月復發率低于常規組,手術時間、住院時間短于常規組,術后3 d VAS 評分低于常規組(P<0.05),與趙云等[12]研究基本一致,提示PPH 聯合直腸黏膜及括約肌折疊術治療輕度直腸脫垂患者效果確切,能優化手術情況,有助于減輕患者術后疼痛,促進術后恢復,且能降低術后復發風險。

PPH 操作簡單、成功率,能徹底切除多于腸管,通過提拉、懸吊有助于解剖結構恢復正常形態,但術后黏膜出現松弛,于齒狀線推擠,引起肛門墜脹;而直腸黏膜及括約肌折疊術能縮小直腸壺腹,縮短固定直腸黏膜距離,避免直腸黏膜堆積,同時提高肛管直腸壓力、腸壁感受器的敏感性,有助于腸管收縮功能恢復;此外括約肌折疊術能增強括約肌張力,提高盆底支撐作用,且無需埋線,避免異物引起炎癥反應導致組織喪失彈性,降低肛門狹窄風險[13]。本研究顯示,術后3 個月兩組最大靜息壓、肛管最大自主收縮壓、Wexner 評分較術前改善,且聯合組改善較為顯著,同時聯合組術后并發癥發生率低于常規組(P<0.05),提示PPH聯合直腸黏膜及括約肌折疊術能改善肝門功能,有助于降低并發癥風險,改善預后。此外,手術作為創傷性治療手段,手術創傷、疼痛、麻醉藥物等因素均能激活性腺軸功能,促使應激因子釋放,加劇應激反應,且與手術時間呈正先關,影響患者術后恢復[14]。本研究顯示,術后1 d 兩組COR、NE、PGE2水平均較術前升高,且聯合組低于常規組(P<0.05),提示兩種治療方式均能對直腸脫垂患者造成影響,且PPH 聯合直腸黏膜及括約肌折疊術能將減輕應激反應有助于術后恢復。究其原因可能為PPH 與直腸黏膜及括約肌折疊術聯合可發揮協同作用,能縮短手術時間,縮短性腺軸活動時間,進而減少應激因子釋放。

綜上所述,同傳統手術相比,PPH 聯合直腸黏膜及括約肌折疊術治療輕度直腸脫垂效果顯著,能優化手術情況,有助于緩解患者術后疼痛,減輕應激反應,改善患者排便功能,且能提高治療安全性。