基于GIS山地城市土地開發適宜性評價研究

馬錦,邱月

(重慶市勘測院,重慶 401120)

1 引 言

土地開發適宜性,是充分考慮地區自然生態與環境基礎、資源條件與利用潛力、經濟效益與開發需求,對土地自然屬性和社會屬性進行的綜合鑒定[1]。關于土地開發適宜性,學者們進行了諸多研究,柯勒[2]認為,土地的區位條件、土地自身具有的物理屬性和化學屬性對城市用地選擇的影響要比社會經濟因素更為重要。方曉麗[3]認為需要采用合理的主觀判斷和資源、災害、生態等自然要素定量分析相結合的手段,來評價土地開發適宜性。何玲[4]利用耦合分析方法確定河北省黃驊市土地利用開發分區,研究其土地開發適宜性。綜上所述,目前關于土地開發適宜性評價研究主要集中在三個方面,一是基于地質條件的建設用地適宜性評價[5,6],二是針對單項目標的建設用地適宜性評價,三是城市設計中的建筑設計適宜性評價[3,7]。雖然土地開發適宜性研究成果豐碩,但多數還停留在平原城市,關于山地城市的研究成果較少。隨著城市建設進程加快和版圖擴展,部分山地區域隨之出現生態破壞嚴重、人居安全事故等問題。因此,迫切需要一套適用于山地城市土地開發適宜性的理論和方法對其進行科學評價和預測[8]。平原城市自然和社會屬性與山地城市差異較大,其開發用地適宜性評價體系和方法無法完全適用于山地城市評價需要。近年來,土地適宜性評價積累了多種方法實踐[9~13],隨著GIS技術不斷成熟,其空間分析和地統計學能力為山地城市土地適宜性評價提供了重要的技術手段[12,14,15]。

以山地城市為研究對象,基于數字高程模型(Digital Elevation Model,簡稱DEM)、遙感影像等數據,采用多因子疊置分析方法,以差異性、主導性、穩定性和綜合分析為原則,構建影響山地城市土地開發適宜性指標,利用層次分析法(AHP)確定各指標權重,完成山地城市土地開發適宜性評價研究。

2 研究方法及數據來源

2.1 數據來源

使用1 m分辨率的渝北區DEM數據,采用GIS分析方法完成研究區的高程,坡度等自然地形分析。使用渝北區第三次國土調查數據,完成研究區土地利用現狀分類。使用2018年 1 m分辨率遙感影像數據,解譯和校正土地利用現狀。

2.2 研究方法

土地適宜性評價是評定土地對于某種用途是否適宜以及適宜程度,它是進行土地利用決策,科學地編制土地利用規劃的基本依據[16]。通過選取影響因子,構建評價模型,完成山地城市土地開發適宜性評價。

(1)因子評分法

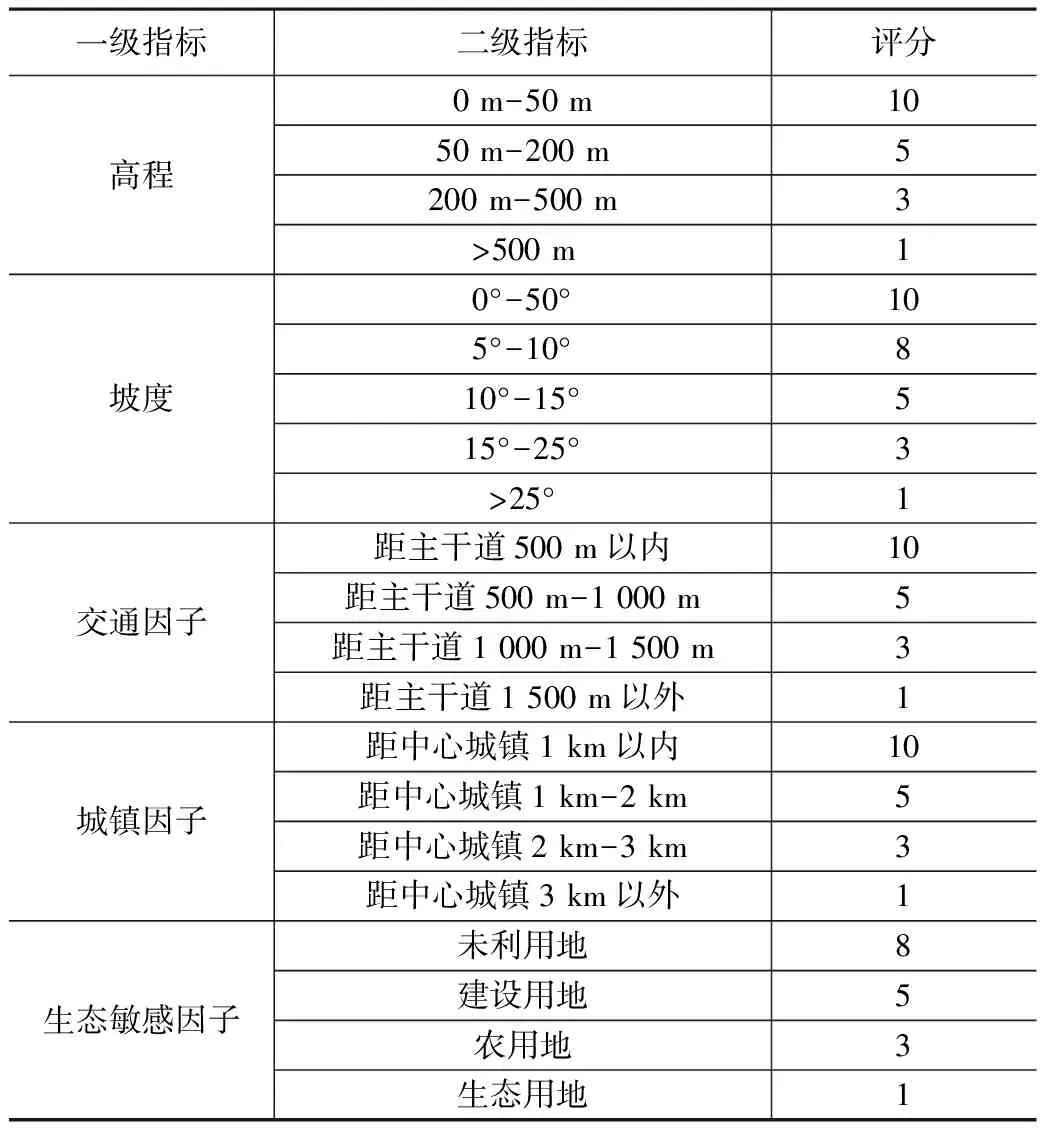

因子選取遵循三個原則:一是主導因子原則,對一定地區土地利用方式,選取對土地生產力影響較大的因子,著重分析。二是因子穩定性原則,根據因子變異性特征,找出影響土地開發適宜性穩定因子。三是差異性原則,選擇的因子性質之間,保證其相互獨立,不互相重疊。在相關原則指導下,研究選取高程因子、坡度因子、交通因子、城鎮因子以及生態敏感因子指標,并且對各個指標進行評分。各個指標根據等級不同,分為無限定區、弱限定區、一般限定區、較強限定區及強度限定區五大類[17]。生態敏感因子包含耕地、林地、園地、草地、水域、建設用地和其他用地。為了便于綜合分析,將研究區域生態敏感因子歸為四大類別,分別是農用地、建設用地、生態用地以及未利用地[18]。采用專家評分法,將評分等級分為1-10的等級,等級分值和指標的影響強度呈反比,等級越高,指標影響強度越弱,表1是山地城市開發適宜性評分表。

表1 山地城市土地開發適宜性評分表

(2)綜合分值法

在所構建指標體系中,用高程和坡度因子參數衡量區域地形影響;用中心城鎮距離參數衡量城鎮的影響,用交通干線距離參數衡量交通的影響,用耕地、林地、園地、草地、水域、建設用地和其他用地參數描述生態的影響。結合層次分析法(AHP)和專家知識對所構建的指標進行權重賦值(按照式(1)),完成綜合分值的測算。

(1)

式中,p為單位土地適宜性評價,即每個評價單元的土地適宜性。Si為第i個土地適宜性評價,Wi為第i個土地適宜性評價的權重值,n為評價因子個數。

(3)疊置分析

在GIS分析中,采用網格法進行采樣,將評價區按不規則多邊形網格單元進行劃分,評價單元大小依評價對象而定,以單元格進行劃分,使每個評價單元都具有空間屬性,并將其屬性信息賦予空間格網,然后對其進行空間分析。圖1表示不同柵格對象空間和屬性疊置分析原理。

圖1 柵格空間數據疊置分析原理

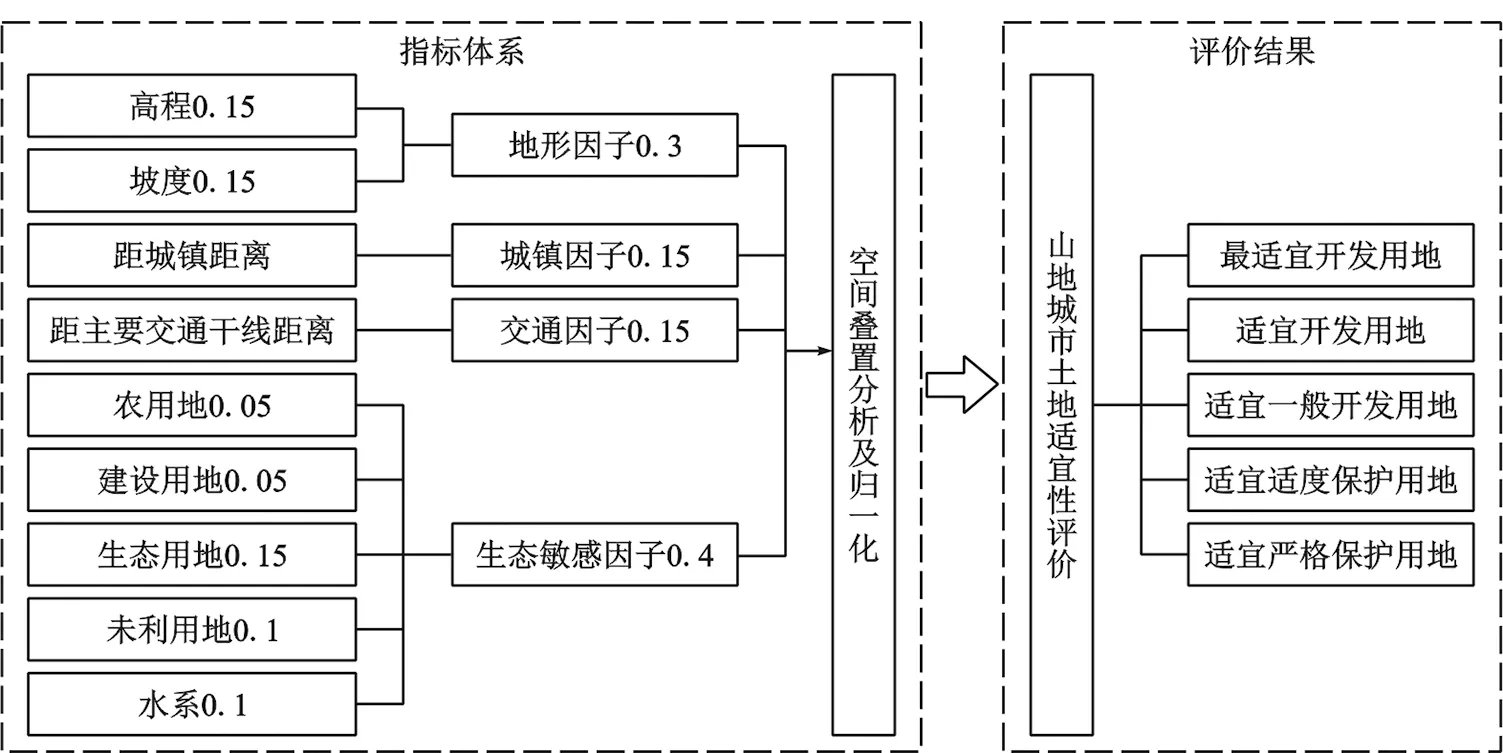

(4)技術路線

在確定指標基礎上,采用層次分析法確定各影響因子權重,權重結果如圖2所示。將評價結果分為最適宜開發用地、適宜開發用地、適宜一般開發用地、適宜適度保護用地和適宜嚴格保護用地。

圖2 技術路線圖

3 研究區概況

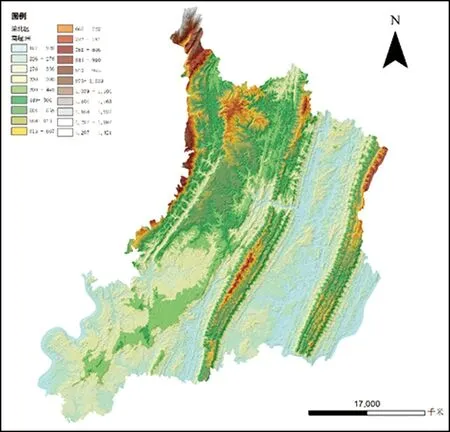

重慶市渝北區,地處重慶西北部,地跨東經106°27′30″~106°57′58″、北緯29°34′45″~30°07′22″之間,幅員 1 452 km2。渝北區地處華鎣山主峰以南的巴渝平行嶺谷地帶,地勢從西北向東南緩緩傾斜。北部為中山,中部為低山,南部多淺丘,地貌多呈壟崗狀,山體雄厚地勢起伏較大,具有重慶典型的山地地貌特征。如圖3所示。

圖3 區位表達圖

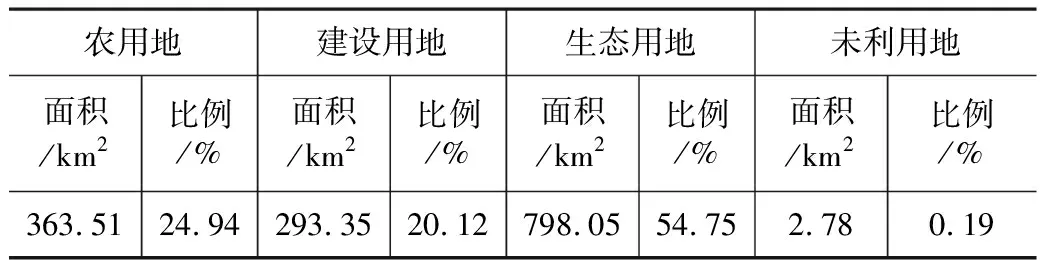

各種用地類型分布對土地適宜性有一定的制約,在進行渝北區土地開發適宜性評價過程中,基于遙感影像和第三次國土調查數據,采用面向對象方法,完成渝北區土地利用類型的劃分(表2)。結果表明,生態用地占比最大,高達一半有余,主要分布在北側,依次是農用地,建設用地和未利用地,農用地占比為24%,分布在生態用地兩側,龍王洞山、銅鑼山和明月山(簡稱“三山”)以及其中的槽谷區域,建設用地分布在研究區的西南側,未利用地占比最小,零落地分布于渝北區西南側。

表2 重慶市渝北區土地利用面積和百分比

4 結果分析及評價

4.1 單因子評價結果

(1)地形因子評價結果

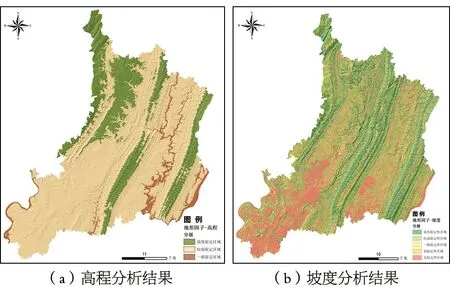

在高程因子評價結果中,強度限定區分布在西北部,占比23.84%,較強限定區占比最大,高達71.42%,一般限定區占比較小,為4.74%,主要分布在河流水系所在的河床位置(如圖4(a)所示);在坡度因子評價結果中,強度限定區分布在北部,占比23.64%,較強限定性區和一般限定區絕大部分分布強度限定區周圍,占比分別為10.43%和11.20%,弱限定區占比為24.19%,無限定區分布在研究區南部,離居住密集區較近,占比30.54%(如圖4(b)所示)。圖4為渝北區高程因子和坡度因子分析結果。

圖4 地形因子分析結果

(2)城鎮評價結果

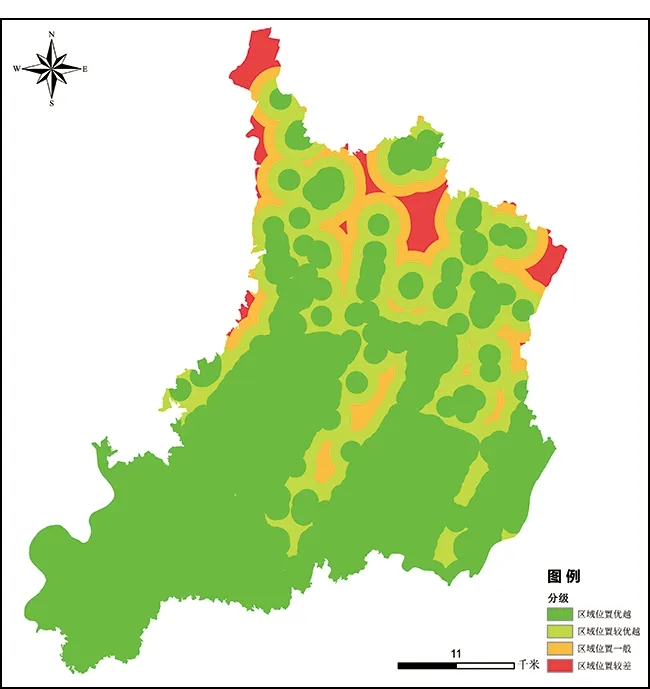

城鎮吸引力在集聚效應作用下具有內在不斷擴展的動力機制。以城鎮集聚區為中心,各區域到城鎮中心距離與其位置優越性成負相關關系,距離中心城鎮越近,區域位置則越優越。城鎮因子評價是通過獲取各區域到城鎮中心的距離,采用自然斷點法對距離進行重分類,將重分類結果分為四類,分別是區域位置優越,區域位置較為優越,區域位置一般和區域位置較差,并統計其空間占比和分布,各類別依次占比為68.67%、20.12%、7.77%及3.44%(如圖5所示)。分析結果中,區域位置優越這一類別占比高達一半左右,說明研究區城鎮吸引力較好,適宜城鎮發展。

圖5 城鎮因子評價結果

(3)交通因子評價及結果分析

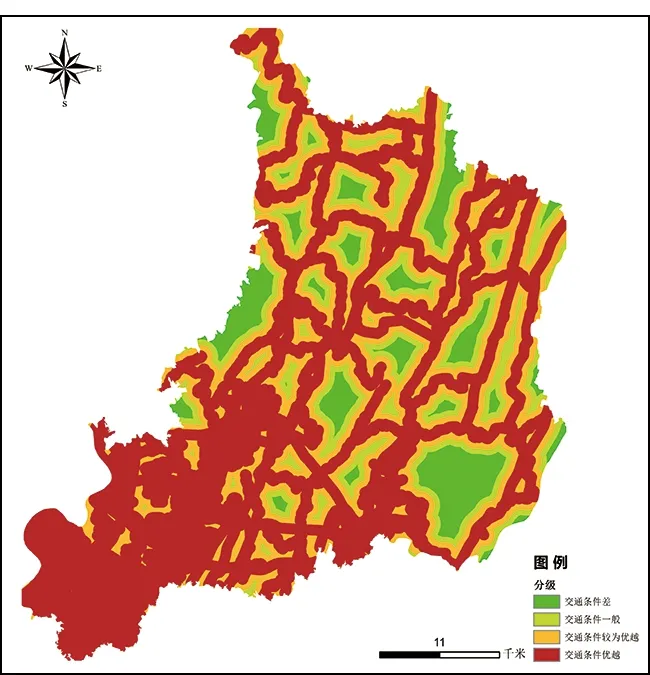

交通可達性強、便捷度高的區位比其他區域更容易轉化為城鎮用地,土地開發潛力大。交通因子評價首先獲取各區域距離交通干線的距離,再采用自然斷點法對其重分類,分為交通條件優越、交通條件較優越、交通條件一般和交通條件較差四類,各分類分析結果(如圖6所示)依次占比為56.89%,22.07%,11.66%和9.38%。圖6研究區域離人口聚集區越近,交通條件越優越,離人口聚集地越遠,交通條件越差。交通條件優越和較優越占總面積比78.96%,占比較高,說明研究區的交通條件適宜,土地開發潛力大。

圖6 交通評價因子

(4)生態敏感因子評價及結果分析

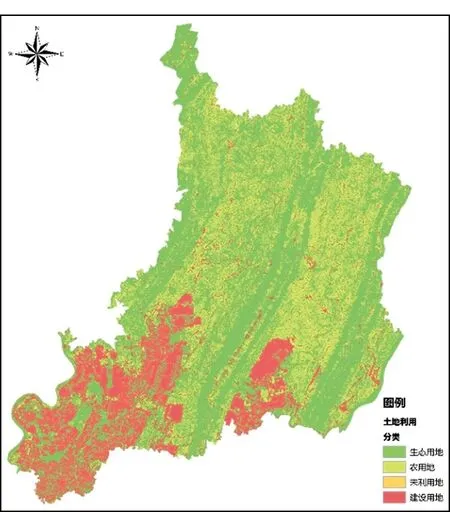

基本生態保護因子主要包含水系、濕地、森林綠地以及自然保護生態區等[19]。生態敏感度越高,土地的開發適宜性越低,兩者呈負相關關系。生態敏感因子評價結果(如圖7所示)。生態用地、農用地主要分布在研究區北側,圍繞龍王洞山、銅鑼山和明月山(簡稱“三山”)分布,建設用地主要分布在研究區西南側,兩者呈片狀分布。其中,生態用地面積占比為54.75%,農用地占比為24.94%,建設用地占比為20.12%,未利用地占比最少為0.19%。片區內土地利用類型以生態用地和農用地的土地類型為主,建設用地類型為輔。

圖7 生態敏感因子評價結果

4.2 綜合評價結果

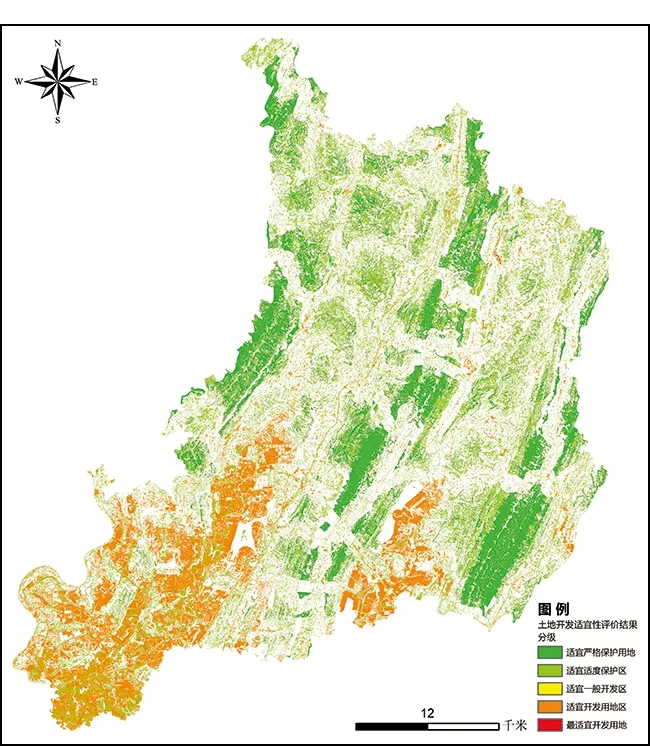

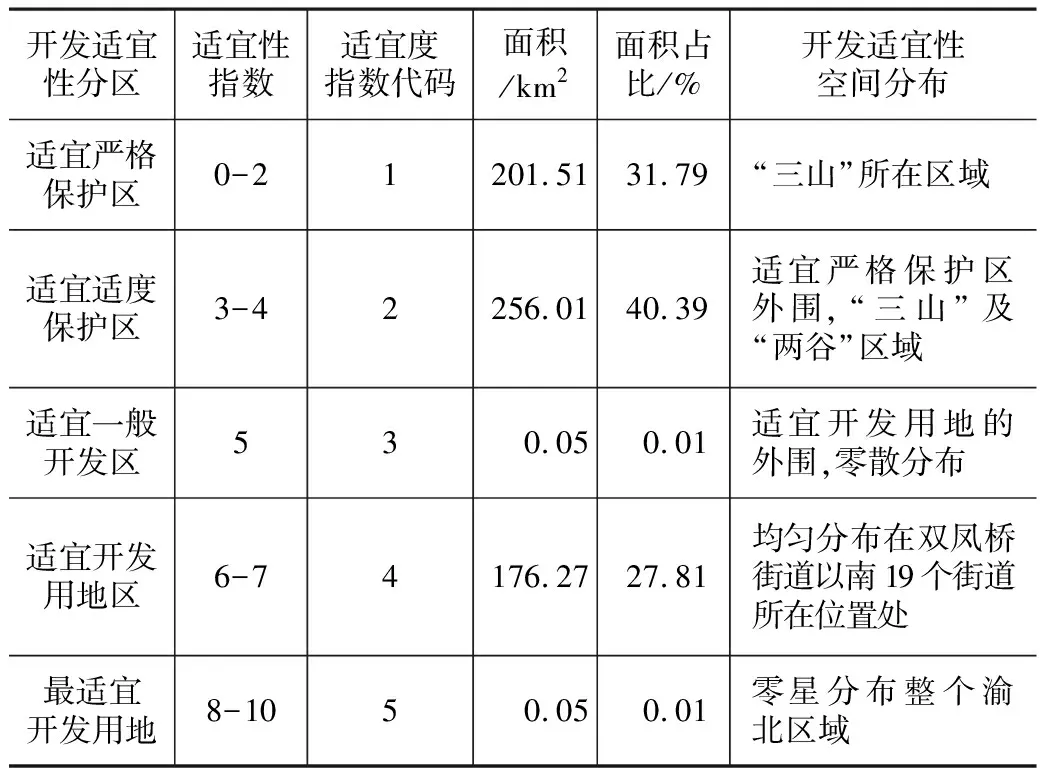

通過對地形因子、城鎮因子、交通因子以及生態敏感因子綜合評價,結合層次分析法和專家知識,對各個指標權重賦值(公式1),綜合評價研究區土地開發綜合適宜性。評價結果分為適宜嚴格保護用地、適宜適度保護用地、適宜一般開發用地、適宜開發用地以及最適宜開發用地五個類別。如圖8和表3所示。

圖8 土地開發適宜性評價

表3 綜合分析結果統計表

五個類別依次面積占比為31.79%、40.39%、0.01%、27.81%以及0.01%。結果如圖8所示。在數量上,以適宜適度保護區為主,占總面積四成左右。在空間分布上,適宜嚴格保護用地分布在龍王洞山、銅鑼山和明月山所在區域,適宜適度保護用地分布在適宜嚴格保護用地外圍,即“三山”和“三山”所夾的槽谷區域。適宜開發用地分布在雙鳳橋街道以南區域,均勻遍布在19個街道所處位置。適宜一般開發用地分布在適宜開發用地的外圍,零散分布。最適宜開發用地主要分布在龍興鎮、落磧鎮、王家街道、雙龍湖街道和仙桃街道區域。

4.3 結果驗證

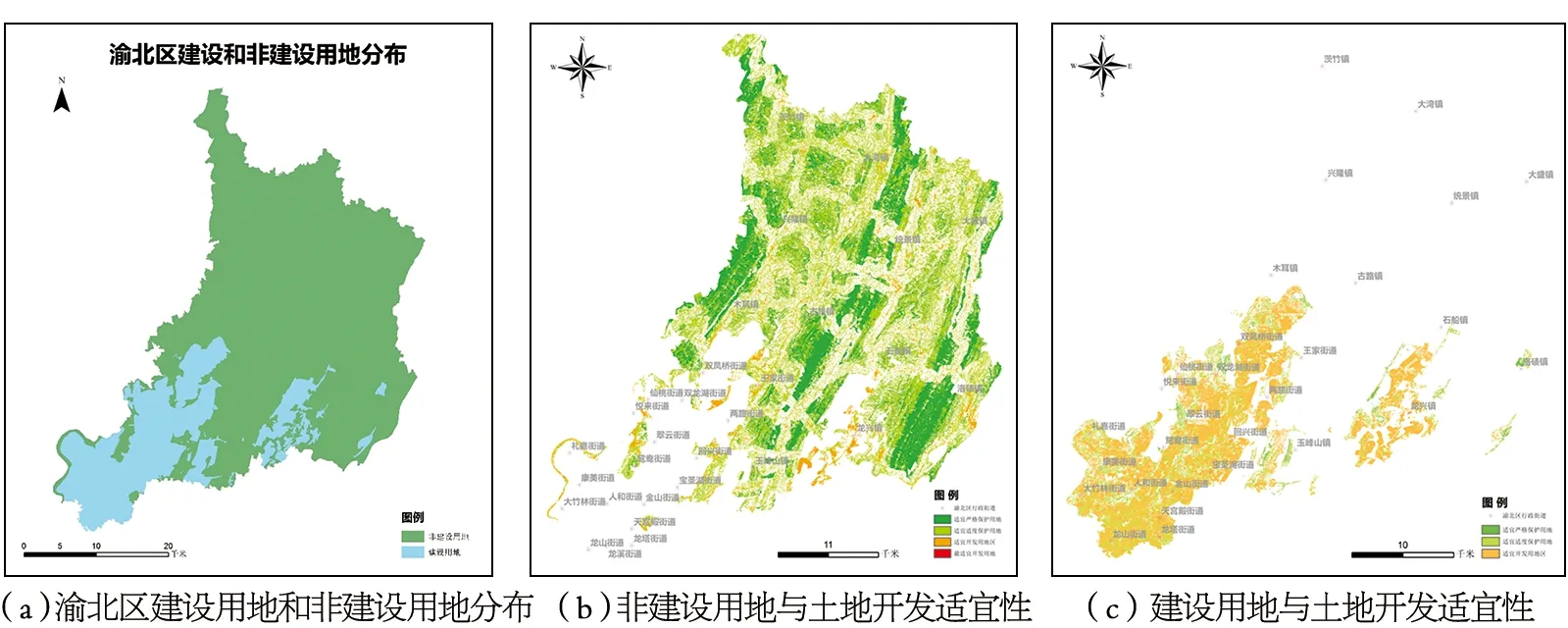

為驗證本次分析結果合理性,對2020年渝北區遙感影像用地類型進行目視解譯,得到渝北區實際建設用地和非建設用地的分布,該解譯結果視為比對的真值。通過將分析結果和解譯真值比對,在GIS中進行數據屬性關聯,完成結果統計。圖9(a)是渝北區建設和非建設用地解譯結果,圖9(b)非建設用地與土地開發適宜性分析比對結果,圖9(c)是建設用地和土地開發適宜性分析比對結果。

圖9 建設與非建設用地與土地開發適宜性驗證結果

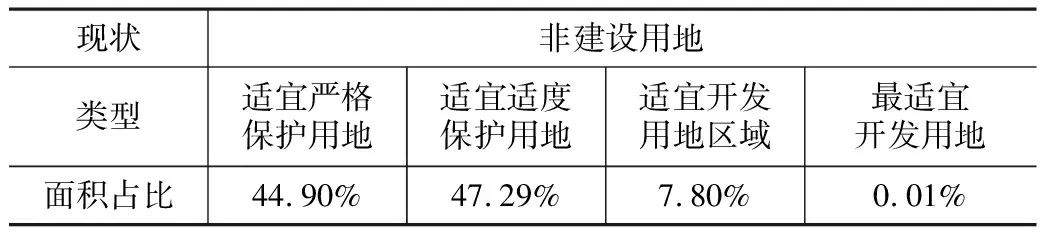

對驗證結果進行統計分析,如表4、表5所示。

表4 現狀建設用地與分析結果比對表

表5 現狀非建設用地與分析結果比對表

結果表明,在建設用地區域,適宜開發用地區域占比最高,為74.54%,空間和面積相似度較高。在非建設用地區域,適宜嚴格保護用地和適宜適度保護用地,空間和面積相似度較高,分別占比44.90%和47.29%,共計高達92.19%。土地適宜性評價分析結果與現有土地利用格局的一致性,論證了本研究科學性和正確性。

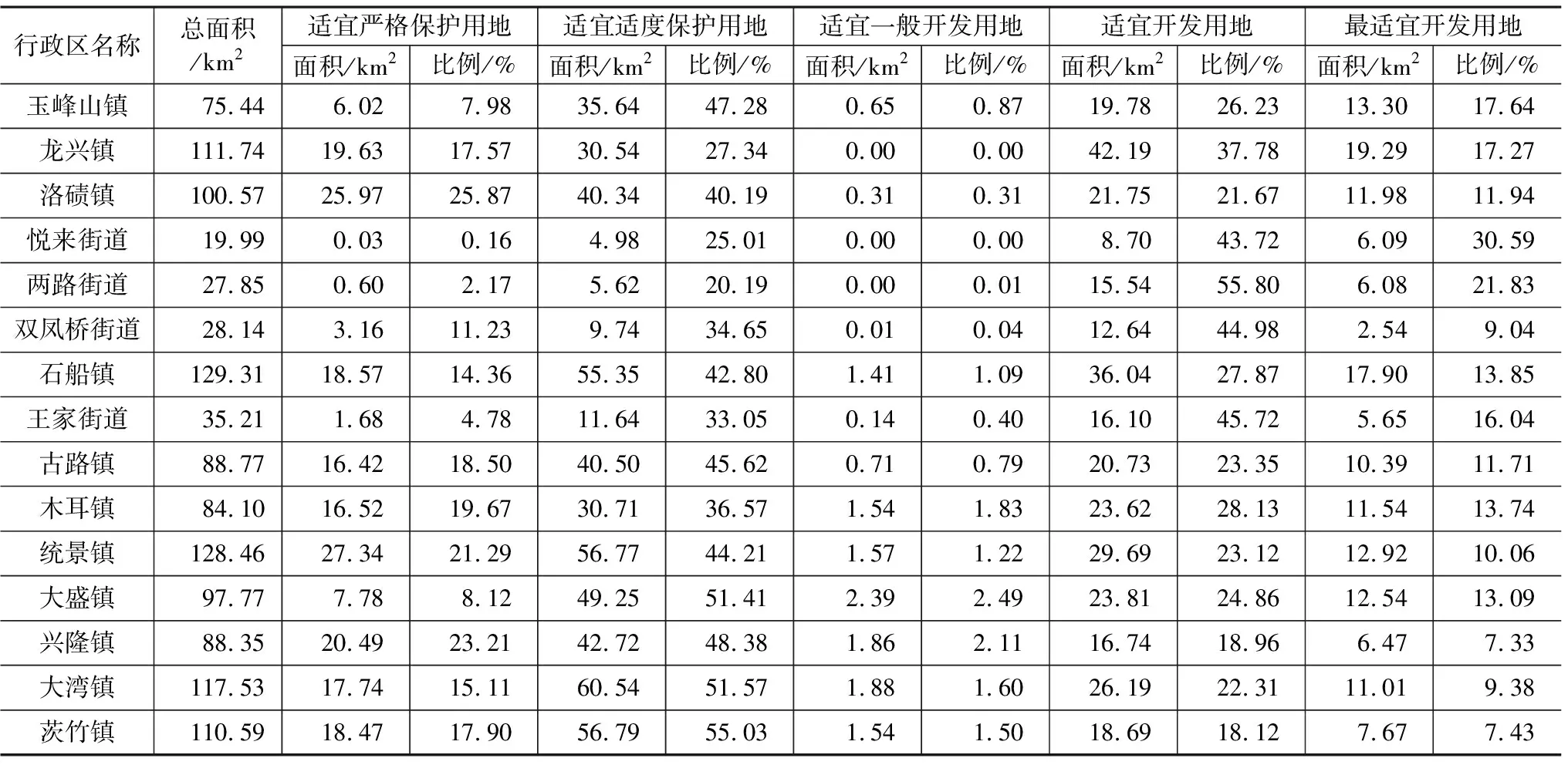

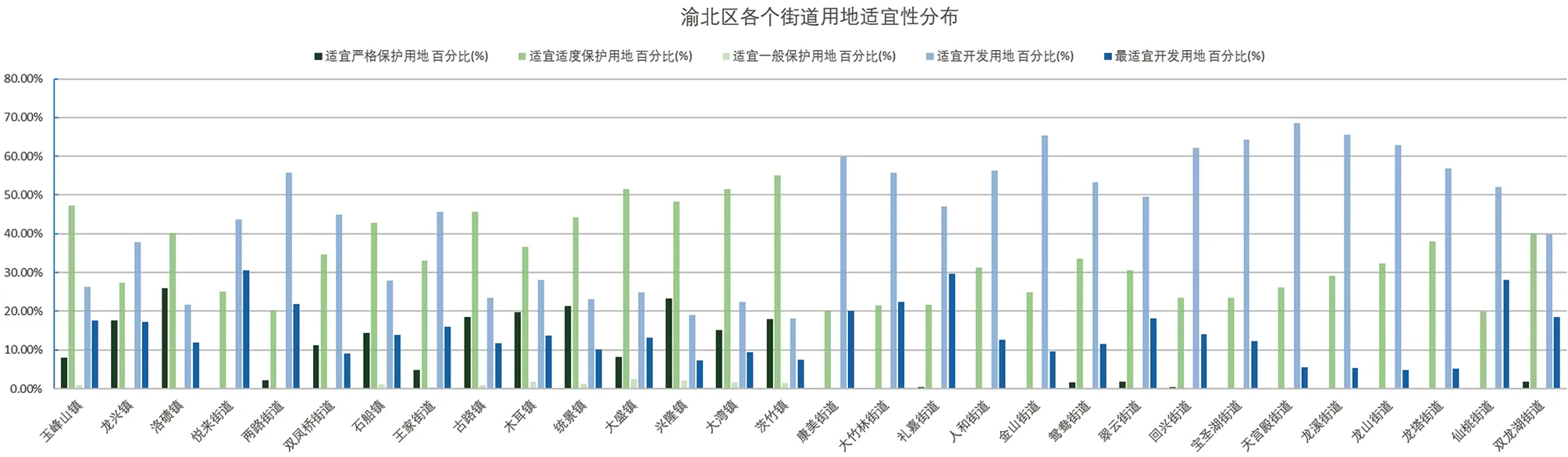

將土地適宜性評價結果與行政單位進行疊加分析,結果如表6所示,統計信息如圖10和圖11所示。

表6 行政單位土地適宜度評價等級的面積及百分比

圖10 各個行政區土地適宜性評價分布

圖11 各個行政區人口分布

從表5、圖10和圖11所示,研究區整個區域土地開發適宜性評價結果中適宜一般保護用地和適宜開發用地占比較高,適宜嚴格保護用地和最適宜開發用地占比較小,研究通過將行政區內人口數據進行統計(如圖11所示),結果表明,各行政單元人口空間分布和土地開發評價結果具有一致性,空間分布吻合。按照圖10和圖11的行政單元統計順序,土地適宜性評價中適宜開發用地在各個行政單元的占比呈現左低右高的趨勢,和對應行政單元人口空間分布趨勢高度一致。從空間分布上來看,龍興鎮、落磧鎮、雙鳳橋街道、人和街道、金山街道、寶圣湖街道、天宮殿街道、龍溪街道和雙龍湖街道均屬于居住密集區,人口占比較高,在土地開發適宜性評價結果,對應上述行政單元中土地適宜性評價結果為適宜開發用地,與人口的空間分布高度一致。自然人口越密集說明該區域自然地勢適合人居住,人口和土地開發適宜性空間和數量結果的高度一致性說明了本次評價結果的合理性。

5 結論與討論

以重慶市渝北區為實驗樣區,探索構建了山地城市土地開發適宜性評價指標體系,并將其應用于山地城市土地開發適宜性評價研究中,得出以下的結論。

(1)以生態保護為基本準則,完成了渝北區單因子和多因子土地開發適宜性評價。單因子分析結果表明,交通因子和城鎮因子對渝北區可開發用地建設區域分布影響較大,生態敏感因子對龍王洞山、銅鑼山和明月山區域的影響較大。渝北區土地開發適宜性綜合評價結果以適度保護用地和適宜開發用地為主。

(2)將渝北行政區劃與土地開發適宜性結果疊置進行驗證,以木耳鎮、古路鎮、石船鎮和落磧鎮的南部為分界線,最適宜開發用地和適宜開發用地主要集中在研究區西南部,適宜嚴格保護用地和適宜保護用地集中分布在研究區北部。適宜嚴格保護用地集中分布在龍王洞山、銅鑼山和明月山區域。驗證結果中,現狀建設用地空間分異和土地開發適宜性分析結果呈現高度一致,說明了本次研究構建的山地城市土地開發適宜性指標的合理性和可實踐性。

本研究所構建的影響因子指標體系包含地形因子、交通因子、城鎮因子和生態因子,對于山地城市土地開發適宜性研究,評價單元、指標體系、各因子權重確定是決定評價的重要環節。尋求一個人口、經濟活動與自然生態、環境資源承載相適應的空間均衡發展格局,是非常重要的,因此,在后續的研究中,將深化考慮因子的特征以及研究單元,為山地城市土地開發適宜性提出空間開發調整的科學方案。