非遺博物館文創產品古今結合的設計研究

亓明靜 萬萱

關鍵詞:非物質文化遺產 非遺博物館 文創產品 古今結合 地域文化

引言

非物質文化遺產見證了歷史的發展和人類社會的演變,是我國優秀傳統文化的重要組成部分,而博物館作為擁有諸多功能的場所,為非物質文化遺產的研究提供了堅實的基礎,他們是非物質文化遺產價值與內涵、歷史與傳承的主要“見證者”,肩負著弘揚非遺文化的重任[1]。國家在“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中也明確提出“深入實施中華優秀傳統文化傳承發展工程,強化重要文化和自然遺產、非物質文化遺產系統性保護,推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展”等[2]。政策顯示出國家積極加強非物質文化遺產的保護及傳承和推進博物館文創事業的發展。文章以非物質文化遺產博物館(以下簡稱非遺博物館)為研究對象,在非遺博物館文化中汲取非遺文化內涵與地域文化,而文創產品作為博物館文化資源傳播的縮影,更要注重弘揚傳統文化優秀品質,將傳統文化內涵融入到人民的生活中,因此用古今結合的具體方法非遺博物館文創產品古今結合的設計研究THE DESIGN OF CULTURAL AND CREATIVE PRODUCTS IN INTANGIBLE HERITAGE MUSEUMWITH THE COMBINATION OF ANCIENT AND MODERN METHOD進行文創產品的開發設計,達到推進非物質文化遺產持續發展和深入人心的目的。

一、非遺博物館文創產品的研究現狀

現今非物質文化遺產博物館與傳統博物館的展示途徑大致相同,都是通過實物或文字性的描述進行展示。非遺博物館雖然能夠讓人沉浸式體驗文化,但受其地理位置的限制,消費者不能全方位的了解、體驗非遺文化,因此依靠博物館的單純輸出具有局限性[3]。

(一)非遺博物館文創產品市場調研現狀

上世紀,歐美博物館在“新博物館學運動”的背景下,建立以“人”

為本的展覽環境,更加注重參觀者的感受,以文創產品作為博物館的經濟來源 [4]。如大英博物館將“羅塞塔石碑”系統開發了60多種文創產品設計。總的來講,國外博物館文創發展較早且較為成熟。

隨著我國文創熱潮的興起,博物館文創產品設計正朝著積極的方向發展,但由于基礎較為薄弱,文創產品設計的研究還處于探索、培育、發展的初始階段[5]。非遺博物館是博物館中重要的一個分支,但其開發資金和人才相對匱乏,因此相比于國內大型綜合類優秀博物館發展相對滯后,且大眾關注度不高,可見國內文創發展存在一定的不平衡性。

1.缺少主題不構成系列:文創產品在開發過程中,文化主題不盡相同,因此產生了各種類型的系列文創。通過實地調查發現,非遺博物館的文創產品普遍存在主題不鮮明、系列不清晰的現象。成都國際非物質文化遺產展是以“非遺”為主題的綜合性博覽館,匯聚了眾多世界非遺文化精粹。但是博物館的藏品較為冗雜,文創產品主題性較為欠缺,以展廳一樓的部分文創為例:如圖1所示,從左至右依次為熊貓斜挎包、扎染系列文創等。熊貓元素代表了成都的地域文化,但是在文創產品的開發中,卻沒有和非遺有效結合,對消費者吸引力較弱。扎染文創產品以抱枕、錢包等生活用品為主,具有一定實用性,但是在文創的售賣中缺少主題名稱和系列品類,消費者購買欲望較低,傳播力度較小。

2.缺少品質感整體設計風格混亂:品質感對于產品來說是給人一種高品質的感覺,文創產品的品質感體現在外在的整體設計風格上,包括色彩、材質、載體的選擇、圖案的選取等,其影響了消費者對文創產品的第一印象。如洛帶客家文化博物館中的兩種材質、形式不同的書簽見圖2,左圖中的書簽主要是以博物館的logo與客家文化中的家訓組成,整體上不具有獨特性,且組合形式過于直白,質感粗糙;右圖中的書簽是以客家門窗的圖案與博物館logo結合,金屬材質為主,在形式上較新穎。如圖3所示的尺子、筆、鑰匙鏈、卡套等文創產品的整體風格較為散亂,不成體系;顏色、材料的選擇混亂;圖案選擇局限,與當今時代潮流脫軌,無法傳達新的文化內涵。

3.缺乏多種“IP”融合開發意識:非遺博物館在文創市場上依靠自身資源的競爭力有限,而通過將地域文化、民族風情、建筑文化等多種“IP”的融合可以提高非遺博物館的知名度并為其文創產品注入新鮮血液。然而目前非遺博物館文創產品缺乏將本館“IP”和其他“IP”融合的意識,只是單獨展現本館非典型性的藏品。洛帶客家文化博物館雖然周邊文創商店眾多,但是與客家文化相關聯的文創產品只有一種——如圖4所示的以麒麟獸面為原型的文創產品。該文創產品以麒麟獸面作為圖騰標志,以“今生”為主題,以“包”作為主要載體,但在其他品類上沒有進行運用,整個系列略顯單薄。圖案將古代的麒麟與現代的繪畫風格相結合;配色在遵循原有顏色的基礎上,保留了基礎色彩;整體風格活潑,又帶有上古神獸的氣息。在這個主題下,雖然也有重慶三峽博物館等聯合的文創產品,但在客家文化上面著力較少,僅僅將圖騰代表客家文化較為單調,沒有將地域文化、建筑文化等 “IP”相融合的意識。

(二)小結

從文創產品發展進程上看,國外文創產品設計已經具有成熟的發展模式,文創產品中的文物元素和蘊含的文化故事體現的較為充分,對于細節的把握與考究也非常具有借鑒意義。國內文創發展不平衡,大型博物館(如故宮)的開發模式較為成熟,像非遺等專題博物館或小型博物館的發展不完善,其文創產品在古今結合角度上著力較少,部分文創產品設計不符合當代的審美觀,消費者購買欲望較低。非遺博物館需要借鑒國內外優秀大型博物館的做法,與文創產品相結合,拓寬非遺文化傳播的渠道。

二、非遺博物館文創產品古今結合的概述

(一)非遺博物館的釋義

非物質文化遺產,指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產的各種實踐、表演、表現形式、知識體系和技能及其有關的工具、實物、工藝品和文化場所[6]。博物館作為非營利性組織,主要工作是負責收藏、保護、研究等代表自然和人類文化遺產的實物,非遺博物館作為博物館類型之一,具備非物質文化遺產收藏、保存、展示、研究以及教育等多項基本功能,為人們提供了觀賞非物質文化遺產良好的機會和場所[7]。

(二)非遺博物館文創產品古今結合的釋義

文創產品又稱文化創意產品,一般是指創意人的知識、智慧和靈感在以文化、創意理念為核心的特定行業的物化表現[8]。古今結合顧名思義是指融通傳統文化與當代審美,體現在非遺博物館的文化創意產品中,就是指在其開發過程中應該深深植根于非遺博物館的文化內涵,延續其“意”傳承其“神”,與當代人們的生活習慣、審美觀念相契合,通過新的技術和形式讓古老文物煥發新的生命力。

(三)非遺博物館文創產品古今結合的設計思考

非遺博物館應立足于非遺文化要素,重新審視博物館的文化元素與當代審美之間的關系,以古今結合的手段賦予相關產品審美價值、文化價值和實用價值,起到講述文化故事、傳播非遺文化、弘揚中華精神以及促進博物館自身和當地經濟發展的作用。

非物質文化遺產的主體是知識、技能、表現形式本身等無形的文化,而工具、原材料、成品等實物以及場所是非遺的物質基礎和物質環境,不是非遺的核心部分[9]。而非遺文化中無形的文化內涵及寓意要通過具體的產品形態來傳達,這也是以形傳意的體現。“意”在詞典中的定義是意思、事物流露的情態等,在文創產品中指意境、涵義和寓意,表現為人的主觀聯想和整體感受;“象”的普遍定義是形狀、仿效等,在文創產品中指表象、物象,是可以利用感官客觀感知的特定事物[10]。在名詞解釋中,“意象”結合之意是主觀情感的客觀物象,在文中是指以文創產品的形式表達非遺文化的涵義。

文創產品外在的“意象”主要體現在材料、色彩、造型方面,由不同的外在形態來表現非遺文化中不同的意象。材料上,文化創意產品通過不同材質的觸感帶給人們不同的意象;色彩上,色彩通過人類的視覺傳達給大腦,使人產生不同的心理感受;造型上,造型在詞典中的含義是指創造出的物體形象,在文創產品中是指依托不同的產品載體呈現出豐富的外在立體形態。文創產品內在意象體現在圖形所延伸的非遺文化內涵及深刻寓意上。圖形元素的獲取主要來自于非遺文化元素和地域化元素,通過點、線、面等形式組合來替代文字所表現的一些形式語言,它在文創產品中代表著非遺文化的文化表征,由此引發對“無形”非遺文化的體驗。

三、非遺博物館文創產品古今結合的設計方法

非遺博物館具有各種文化品類,不僅與當地人民的生產生活有關,也見證了部分藝術的發展。其文創產品的開發應該體現出非物質文化遺產的文化屬性,不是簡單的復制和元素粘貼,而是在滿足消費者的心理需求和精神需求下[11],針對非物質文化遺產具體分析,以古今結合的方式、現代審美手段將“無形”的文化元素和“有形”的產品結合起來,探索非遺文化與現代文化之間的平衡點。

(一)外在意象的古今結合

文創產品設計的外在“意象”主要表現在材料、顏色和造型上,材料、顏色、造型的改變,傳遞出不同的外在感受,也表達了文創產品的整體設計風格。運用概括、簡化等手段,把握非遺博物館中的文化元素,通過對文創產品系列化的設計來優化文創產品整體風格混亂缺乏品質感的情況,使消費者在購買過程中對非遺有更深的文化認同和接受力。

系列化設計的原理接近于格式塔心理學中相似性原則,既物體的形狀、大小、顏色等屬性較為相似時,他們容易被看成一個整體。在非遺博物館的系列化設計中應把握文創產品間的共性,第一種是將相同的文化元素體現在色彩、材質、造型等方面,第二種是將相同元素運用到不同的產品載體中,從而使文創產品能夠在視覺上具有整體性、統一性[12]。以中國剪紙博物館中的“剪紙”為例,可根據剪紙中的同一主題開發不同類型的系列化產品。

(二)內在意象的古今結合

非遺博物館文創產品的內在“意象”主要表現在圖形上,圖形所代表的文化內涵形成內在“意象”表征。非物質文化遺產中蘊藏著獨特的民族記憶和符號通過具有象征意義的視覺圖形來傳遞。文創產品需要通過深刻表達非物質文化遺產所蘊含的文化精神,才能使消費者產生文化共鳴,從而令文化創意產品真正實現滿足消費者對非遺文化的需求并加深對其的理解。通過相關方法的實施讓消費者更為注重和正確理解文創產品圖形元素背后所蘊含的寓意。

1.立足典型元素,提煉概括:在以快速傳播的信息時代,簡潔、概括性的圖形使信息傳播更具直觀性,也能使消費者更容易感知文創產品的文化內涵。選取非遺博物館中典型的文化類別,抽取獨特的文化元素,提煉概括以減法的形式剔除繁復累贅的非本質的部分,將其最典型的部分進行保留和修飾,并通過圖形的相關設計原則進一步潤色,從而創造出不失原有意味的新圖形。根據館藏文化元素基本的特征進行圖形提取后,可運用對稱、均衡、強調和對比等手段達到圖形在文創產品中的形式美感,將視覺符號轉換和整合,可突出藏品的審美性和文化性,古今結合,以新的載體展現非遺博物館的文化。

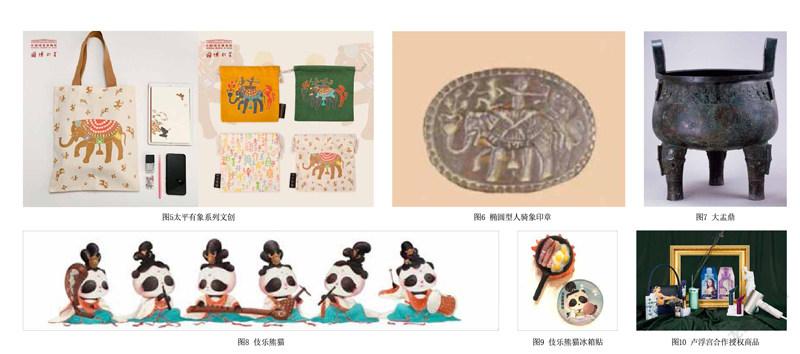

以中國國家博物館中的“太平有象”帆布包系列為例見圖5,提取“橢圓型人騎象印章”和“大盂鼎”中的主要特征元素見圖6、7,將元素概括提煉,以簡潔有趣的繪畫風格和均衡的設計手法,運用互補色、對比色表達太平有象、如意吉祥的美好寓意,讓嚴肅的文物通過新的設計手段和新的載體更具有生活情趣和親和力。

2.聚集地域特色,異形同構古今結合:部分非遺博物館是以專題性為主,僅僅依靠自身的館藏資源很難開發出更有市場競爭力的文創產品,其特色性不足,服務范圍較小。由此對本身資源不豐富的非遺博物館來說,文創產品設計可以依靠特定地區的歷史背景、文化傳統、民族風俗等資源,其中包含的人文價值容易為人們所接受,且與人們的日常生活相接近[13]。

異形同構的基本含義是指用組合在一起的兩個無關聯性的圖形來表達主題思想[14]。而在文章中的含義是指將非遺博物館中的館藏資源文化與當地特色相結合,形成多種IP文化融合開發,摒棄傳統的單一文化載體,開拓非遺博物館文創產品發展的新主題,增加非遺文化的輻射范圍,讓更多消費者感知和了解非物質文化遺產。

永陵博物館中的“伎樂熊貓”文創產品見圖8,以成都永陵博物館中的“二十四伎樂”石刻為原型,表達晚唐五代時期歌舞升平的演奏場面。提取了伎樂和熊貓兩個元素,創作出了“伎樂熊貓”,把博物館IP和成都熊貓IP有機結合,融合古蜀文明,賦予文化創意產品相關的歷史文化情懷,傳遞文物背后的文化故事,創造出了獨特而新穎的伎樂熊貓形象。通過這個IP形象的打造,也開發出冰箱貼等文創產品見圖9,具有實用性與觀賞性,更受消費者所喜愛。

3.找尋元素特性,古為今用主題定制:以廣告設計為例,用戶面對各種各樣的廣告,有自己獨立的意向和要求,擁有自己的判斷標準,如果設計不符合用戶的心理預期和用戶標準將會被他們所排斥[15]。同樣,消費者作為文創產品消費的主體,他們對博物館中的文化接受能力有限,只會根據自己感興趣的進行購買。非遺博物館中保存著不同種類的非物質文化遺產,每種非物質文化遺產都有不同的主題。如果我們只根據博物館中的文物來進行命名,其一是部分文物名稱過長,會讓消費者產生抵觸心理;其二是用文物名稱命名文創產品,無創新意義。主題的設定以非遺博物館的特色品類來命名,也可與不同博物館之間合作根據文物元素的共性來設定。古為今用主題性定制能更人性化的讓消費者迅速找尋自身感興趣的文創產品,節省消費者挑選商品的時間,并為消費者提供不同主題的文創,最終實現利益的最大化。

2020年,盧浮宮聯合阿里魚與天貓超級品牌日共同確定“盧浮賦新”的主題見圖10,其目的是聚焦盧浮宮藏品背后那些熱愛新鮮事物并敢于表達的年輕消費者,通過賦予盧浮宮新的故事、新的內容、新的表達和新的產品來傳遞盧浮之美,在滿足人們對人文藝術的體驗需求和文創產品消費需求的同時,讓藝術觸手可得,從而拉近盧浮宮與中國消費者的距離。

結語

豐富多彩的非物質文化遺產是我國歷史發展的見證,體現了民族特色和民族精神,列入非遺博物館的各類非物質文化遺產是對其進一步的保護和發展[16]。而通過開發非遺博物館的文創產品,為普通大眾提供了從非遺獲取優秀傳統文化和人文精神的有效途徑,能夠喚起全民的民族自豪感和認同感,從而由“有形”的文創產品延伸至 “無形”的非遺文化。具體分析非遺博物館文創產品當前存在的問題和綜合大型博物館的優秀做法,由此引發以內在意象和外在意象古今結合的方式開發文創產品,探索非遺文創設計的新思路,賦予非遺以新的面貌展現其深厚的歷史文化,使更多人群加入保護和傳承非遺文化之中。