北京市軌道交通領域綠色提升措施研究

文_李舟 柏赟 李旭

1 北京節能環保中心 2 北京交通大學

交通運輸是我國節能減排的三大重點領域之一,加快交通運輸行業綠色低碳轉型是落實碳達峰碳中和的重要舉措。城市軌道交通是低碳交通方式的領先者,但面對龐大的軌道路網建設及運營,其日益增長的運行能耗及部分老舊線路能效較低問題不容小覷。因此,不斷優化城市軌道交通設計水平與管理能力,深入挖掘各線路節能潛力,提升軌道交通綠色化水平是實現交通領域節能減碳的一項重要工作。

1 北京市軌道交通能源消費現狀

截止2021年,北京市軌道交通運營線路24條,總里程783km(不含市郊鐵路),隨著路網規模快速擴展,軌道交通能源消費總量也由2016年的54萬tce增長到2020年的68萬tce,年均增長5.9%,占到全市交通運輸行業(不含航空、鐵路)能耗總量的30%左右。《北京市“十四五”時期交通發展建設規劃》指出,到2025年軌道交通里程將達到1600km。預計能耗總量將超過110萬tce。

能源利用效率方面,通過調研,北京市地鐵各線路百車公里牽引單耗波動范圍為130~384kWh,萬人公里牽引單耗波動范圍為290~3550kWh。

能源消費結構方面,城市軌道交通能耗由電力、天然氣(CNG)和外購熱力組成。其中,電力消耗占到總能耗的87%以上,主要包含列車牽引電耗和動力照明電耗,分別占到總電耗的53%和42%。

2 軌道交通能耗分布及影響因素分析

根據調研統計數據及車載裝置采集的瞬時電耗數據分析,軌道交通進線電耗中有50%~60%會傳輸給牽引系統使用,40%~50%電能會傳輸給車站系統使用。牽引系統中,牽引實耗(包括因牽引電機效率產生的牽引損耗及克服阻力做功的電耗)及制動相關電耗(包括摩擦制動動能損失和再生能)占比較高,車載輔助設備電耗占比次之,線路損耗占比最小。

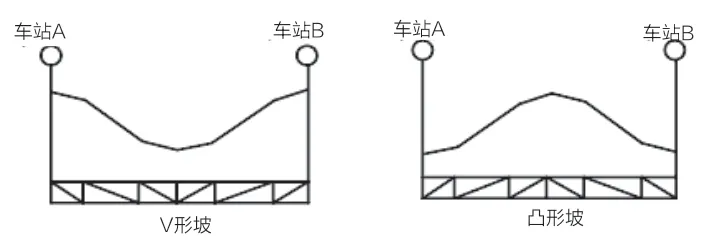

牽引電耗主要受各站間距及軌道縱斷面設計影響較大。一般情況下,站間距越小,列車頻繁制動啟動,引起電耗增高,萬車公里牽引電耗增長。在相鄰車站高程相近的情況下,區間縱斷面設計方案包括“高區間、低站位”的凸型坡和“高站位、低區間”的“V”型坡兩種設計形式,如圖1所示。當縱斷面設計為“V”型坡時,列車出站下坡,可借助坡道勢能加速,將列車重力勢能轉化為動能,縮短牽引加速時長,減少牽引電耗,更為節能。

圖1 軌道交通縱斷面設計形式

車站系統中,通風空調、照明、自動扶梯系統電耗占車站總電耗的60%~80%。而且地下線的通風空調、電扶梯電耗占比遠高于地上線,主要原因在于地下線車站通常更為封閉,通風空調設備使用頻繁且運行功率大,站房深度大,電梯數量多。此外,客流量及外界環境因素也是引起牽引電耗和車站電耗變化較大的因素。如疫情期間,客流量急劇減少,滿載率降低,引起車公里牽引電耗下降較大。地上線路冬季使用空調供暖、夏季使用空調制冷,牽引電耗呈現雙峰的變化趨勢。

3 北京市軌道交通綠色提升建議

電力消耗在軌道交通總能耗中占比達到87%,節約列車牽引用電和車站動力照明用電是軌道交通綠色提升的重點。

3.1 降低城市軌道交通牽引電耗

3.1.1 設置符合列車運行規律的線路縱斷面方案

為降低列車牽引單耗,城市軌道交通地下線縱斷面應采用節能坡設計理念,可分為“V”型坡、“W”型坡和單面坡三種,如圖2所示。以設計速度為80km/h的線路為例,在相鄰兩站高程相差不大、站間距不超過1.3km時,宜設置“陡下坡+陡上坡”的V型坡,陡坡的坡度宜設置為20‰左右,坡長宜設置為200m;當相鄰兩站高程相差不大、站間距超過1.3km時,宜設置“陡下坡+緩上坡+緩下坡+陡上坡”的W型坡,陡坡設置同上,緩坡坡度宜設置為5‰左右;當兩相鄰車站高程差很大時,縱斷面宜設置先緩上坡、后陡上坡的單面坡。在規劃設計階段考慮列車運行規律,合理設計線路縱斷面,可在不增加建設成本的情況下預期節約牽引單耗。

圖2 三種典型的城市軌道交通節能坡設計形式

3.1.2 合理選擇不同等級列車速度曲線

貫徹大站間距區間選擇高運營速度曲線、小站間距區間選擇低運營速度曲線原則。當站間距在1km以下時,最高運營速度不宜超過80km/h;站間距小于1.4km時,最高運營速度不宜超過90km/h;站間距大于1.4km時,最高運營速度可采用100km/h時。

在客流高峰時段宜選擇高運營速度曲線、低峰時段宜選擇低運營速度曲線。客流低峰時段的車站乘降量有所下降,可適當壓縮停站時分、延長區間運行時分,在保證服務質量與車底周轉的前提下節約牽引單耗。同時,可根據全天不同時段客流差異智能選擇速度曲線,節約牽引單耗。

3.1.3 加快牽引供電雙向變流技術與混合儲能裝置的應用

列車再生制動產生的電能可以通過逆變回饋裝置反饋至電網中重復使用,也可通過能量存儲裝置吸收與循環利用。在集中供電的地鐵線路,牽引供電系統宜采用雙向變流技術將再生制動能反饋至電網,投資回報率較高。在發車間隔較大、分散供電模式(城市電網直接向各牽引變電所和降壓變電所供電)下,宜采用混合儲能裝置以提高再生制動能利用率,進而降低牽引單耗。

3.1.4 設置靈活高效的行車組織方案

結合道路網絡資源配置與客流時空分布規律,優化行車組織方案,精準投放列車運力。針對區間斷面客流和不同時段客流差異較大的線路,宜分別采用多交路組織模式和多編組方案;針對連接中心城區與市郊地區的市域超長線,可采用快慢車組織模式;針對客流方向分布不均衡程度較高的線路,宜采用高峰時段開行部分單向車的不成對行車組織方案,并在滿足服務水平要求的前提下可節約牽引電耗。

3.2 降低車站動力照明能源消耗

3.2.1 合理布設場站空間,加強綠色低碳設計

車站布設應充分考慮客流需求,合理設計空間規模與電扶梯及空調通風設備數量。按照滿足遠期預測客流集散量和運營管理用房需求設置車站規模,兼顧以人為本原則和綠色低碳理念。

3.2.2 加裝風水聯動智能控制系統

針對地下車站,可安裝風水聯動智能控制系統,根據負荷需求實現風、水系統實時聯調,降低通風空調電耗。該系統可在只增加少量投資成本的情形下取得可觀的節能效益,節約車站動力照明電耗15%~20%。

3.2.3 新能源及綠色智能照明系統應用

對于地上車站與車輛基地,積極推進光伏發電系統和光導照明系統,減少常規能源消耗及碳排放量。對于地下車站,采用智能LED燈照明,實現車站照明系統智能化管理,相較現有T8熒光燈能效提升一倍,可節約車站動力照明電耗7%~8%。北京地鐵可繼續推進其他線路的LED燈節能升級改造,降低車站動力照明能耗。

智能照明控制系統基于環境信息獨立控制各設備的開關或調節設備的亮度,實現車站照明系統智能化管理,可節約車站動照電耗。北京地鐵7號線環球影城站、上海地鐵2號線部分車站和杭州地鐵4號線景芳站采用智能照明系統可顯著節約照明電耗。

3.3 實現能源消耗及碳排放精細化管理

3.3.1 搭建交通能耗監測數據平臺

搭建集列車牽引與車站動力照明于一體的能耗監測大數據平臺,實現各系統各專業能耗數據的全面覆蓋、自動采集、實時上傳與分級監測。利用人工智能技術提升能耗數據挖掘水平,實時診斷異常能耗場景,為軌道交通的節能潛力分析、節能措施管理與效果驗證提供支持。

3.3.2 健全節能減碳管理評價考核體系。

結合線路車站建設條件與外部客流特征,構建城市軌道交通能耗多維評價體系,建立科學合理的能效評價機制,嚴格控制各線路各車站的能耗與排放上限。分別針對規劃、建設與運營階段,設立各專業各系統的能耗考核方法,加強分專業分系統的考核驗收,落實節能措施的科學獎懲,引導促進行業綠色發展。