低流行狀態下麻風防治策略研究

——基于山東省皮膚病專科聯盟成員單位的麻風癥狀監測

吳曉曉 槐鵬程 葉 星 朱佳明 劉藝君 趙 偉 初同勝 劉殿昌 劉 健 張福仁

1山東第一醫科大學,濟南,250021;2山東第一醫科大學附屬皮膚病醫院(山東省皮膚病醫院),山東省皮膚病性病防治研究所,濟南,250022

麻風是由麻風分枝桿菌引起的一種慢性傳染病,病原體主要侵犯人體皮膚和外周神經,晚期可導致患者出現不同程度的畸殘,影響患者生產和生活能力,造成社會歧視[1-4]。早期發現麻風患者,及時聯合化療是避免患者出現畸殘的最主要措施[5]。進入新世紀,我國麻風進入低流行狀態,2020年全國新發麻風病例僅為406例。當前的流行狀態下,開展大規模的人群主動篩查成本效益比差,傳統的麻風防治策略已不再適應新時代麻風防治的要求[6,7]。本文探討了依托山東省皮膚病專科聯盟開展麻風癥狀監測的新策略,探索早期發現麻風患者新途徑,報道如下。

1 對象與方法

1.1 監測單位與監測對象 2017年,根據國家和省級相關部門關于推進醫療聯合體建設的要求,山東省皮膚病專科聯盟成立。該聯盟共包括182家監測單位,其中96家綜合醫院、32家中醫醫院和54家皮膚病防治機構。96家綜合醫院包括三甲醫院45家、三乙醫院26家、二級及以下醫院25家;32家中醫醫院包括三甲醫院19家、三乙醫院2家、二級及以下醫院11家;54家皮膚病防治機構包括市級皮防機構7家,縣級皮防機構42家。監測單位覆蓋山東省16地市的97個縣區。

自2017年1月開始依托山東省皮膚病專科聯盟開展麻風癥狀監測。癥狀監測是指長期、連續、系統地收集特定臨床癥候群或疾病相關現象的發生頻率,從而對某種疾病的發生或流行進行早期探查、預警和做出快速反應的監測方法[8]。監測對象包括兩類人群,一是麻風疑似病例,二是診斷不明的疑難皮膚病病例。可疑癥狀包括以下8項:①持續3個月以上的皮膚損害,長期診斷不明或治療效果不佳;②面、手、足麻木或感覺異常,伴有或不伴有皮損;③醉酒樣面容,或面、手、足等部位腫脹;④手足或其他部位無痛性燙傷、潰瘍;⑤病理見上皮樣細胞肉芽腫或泡沫細胞肉芽腫,和/或查見抗酸桿菌;⑥眉毛脫落;⑦有接觸史,高度懷疑自己患麻風;⑧組織液涂片查見抗酸桿菌陽性。凡出現以上8條可疑癥狀的任何1條即為本項目監測對象。

1.2 監測方法與病例確診 所有監測對象均需轉診至山東第一醫科大學附屬皮膚病醫院確診。轉診方式包括紙質轉診單和省皮醫生APP兩種。本項目成立由知名皮膚病學專家、皮膚病理學家和實驗室技術人員組成的會診專家團隊,負責轉診患者的確診。麻風診斷標準包括:①皮損伴有感覺障礙及閉汗;②外周神經粗大;③皮膚組織液涂片抗酸染色陽性;④特異性組織病理改變;⑤PCR檢測到麻風分枝桿菌特異性DNA片段。同時具備前四項診斷要點中的2項或2項以上,或具備第⑤條者即可確診麻風[9]。

診斷延遲期是指從疾病的發生到確診所經過的時間,包括患者延遲期和醫療延遲期。患者延遲期定義為從疾病的發生到第一次看醫生的時間,若>12個月則被認定患者診斷延遲;醫療機構診斷延遲期定義為第一次看醫生到確診麻風的時間,若>12個月則被認定醫療機構診斷延遲;診斷延遲期若>24個月則被認定總診斷延遲[10]。

1.3 質量控制與患者隨訪 為保障癥狀監測工作的實施,主要采取了以下幾點措施:一是衛生行政主管部門的高度重視,山東省衛生健康委員會下發《山東省麻風病癥狀監測工作實施方案》,明確工作內容和轉診指標。二是本項目有專項經費支持,監測單位醫師完成有效病例轉診后可獲得相應工作經費,此外,如轉診的疑似病例被確診為麻風,項目還會向首先懷疑患者為麻風的醫師發放麻風報病獎勵。三是為確保癥狀監測工作質量,只有臨床診斷不確定,需行病理檢查方可確診的患者才計為有效監測病例。四是有高水平的皮膚病專家團隊為患者提供高質量診療服務,本項目有全省乃至全國知名的皮膚病專家接診患者,同時有權威的皮膚病理學醫師和實驗室人員的技術支撐,充分保障診斷的準確性和治療的規范性。五是有定期的項目質控培訓做保障,本項目每年依托全省麻風性病防治工作會和每年四期的皮膚科醫師大講堂,由項目工作人員面向全省監測單位皮膚科醫師及時總結項目取得的經驗和存在問題,確保監測工作持續改進。六是癥狀監測項目所有疑難皮膚病患者的診斷結果都將及時反饋給監測單位的轉診醫師,在一定程度上促進了轉診醫師診斷水平的提高,形成良性互動,有利于項目的順利開展。

如患者被確診為麻風,由本院直接對患者進行治療管理。如患者被確診為其他皮膚病,則根據其意愿在本院或轉回當地醫院治療,同時抽取一定比例的患者進行愈后隨訪。

1.4 統計學方法 本研究對2017年1月至2021年1月的麻風癥狀監測數據進行統計分析,同時以2013-2016年山東省麻風監測數據為對照,進行防治效果分析。采用SPSS 16.0統計軟件進行數據統計,數值變量采用均數、標準差描述,分類變量采用率、構成比描述。單因素分析中,數值變量的比較采用t檢驗,分類變量的比較采用χ2卡方檢驗或Fisher確切概率法。采用多因素logistic回歸進行畸殘比(Grade 2 Disability, G2D)的影響因素分析。所有統計學檢驗為雙側檢驗,P<0.05認為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 監測病例概況 2017年1月至2021年1月,本院共接診疑難皮膚病病例3043例,其中行病理檢查的有效轉診病例為3013例,確診2920例,確診率為95.96%。按照確診結果分類,自身免疫性皮膚病501例,占17.16%;腫瘤性皮膚病435例,占14.90%,其中良性腫瘤212例(48.74%),惡性腫瘤223例(51.26%);肉芽腫性皮膚病333例,占11.40%,其中感染性肉芽腫226例(67.87%),非感染性肉芽腫107例(32.13%);其他類型的皮膚病1651例,占56.54%。

按照單病種例數排序,前十位的病種分別為濕疹(227/7.71%)、大皰性類天皰瘡(131/4.42%)、銀屑病(96/3.22%)、硬皮病(89/3.01%)、紅斑狼瘡(86/2.91%)、感染性肉芽腫(85/2.64%)、濕疹樣皮炎(78/2.67%)、扁平苔蘚(62/2.12%)、天皰瘡(59/1.98%)、環狀肉芽腫(41/1.40%)。項目累計確診麻風病例39例,占1.27%,其中新發病例33例,復發病例6例。

2.2 麻風病例分析

2.2.1 本項目確診麻風病例分析 本項目確診的39例麻風病例中,男25例(64.10%),女14例(35.90%),男女比例1.79∶1。發病年齡22~90歲,平均年齡(53.31±17.74)歲,男性患者平均年齡(48.64±15.83)歲低于女性患者(61.64±18.47歲,P=0.03)。患者職業以農民為主(33/39,84.62%),文化程度以小學、初中為主(29/39,74.36%),高中以上僅有2例(5.13%),另有文盲8例(20.51%)。39例病例中戶籍為外省的患者共11例,且外省患者的平均年齡(41.00±14.42)歲顯著低于本省患者平均年齡(58.14±16.74歲,P=0.01)。地區分布來看,濰坊市確診患者最多(6例,21.43%),其次為臨沂市(4例,14.29%),青島市、棗莊市、泰安市、日照市、濱州市近4年無新發麻風病例。

患者分型以多菌型為主(36例,92.31%),少菌型僅有3例。30例(76.92%)患者否認麻風家族史,9例(23.08%)患者自述有麻風家族史。39例患者通過皮膚科門診就診的方式發現。從診斷延遲期來看,2017年患者延遲期的平均數為20.00個月,醫療機構診斷延遲期的平均數為66.73個月,總診斷延遲期的平均數為86.73個月;2020年患者延遲期的平均數為15.88個月,醫療機構診斷延遲期的平均數為4.63個月,總診斷延遲期的平均數為20.50個月。t檢驗結果表明,項目實施4年前后患者延遲期下降無統計學意義(P=0.79),但醫療機構診斷延遲(P<0.01)和總診斷延遲期(P<0.01)下降有統計學意義,分別平均下降62.10(93.06%)個月和66.23(76.36%)個月。

在33例新發病例中,出現G2D的患者為6例,G2D比為18.18%。G2D比由2017年的23.08%下降到2020年的14.29%,下降38.08%。此外,項目實施前后G2D比總體呈下降趨勢,見圖1(2021年1月數據合并至2020年分析),由項目實施前(2013-2016年)的24.44%下降為項目實施后(2017-2020年)的18.18%,下降25.61%。

圖1 項目實施前后山東省新發麻風病例G2D變化趨勢圖

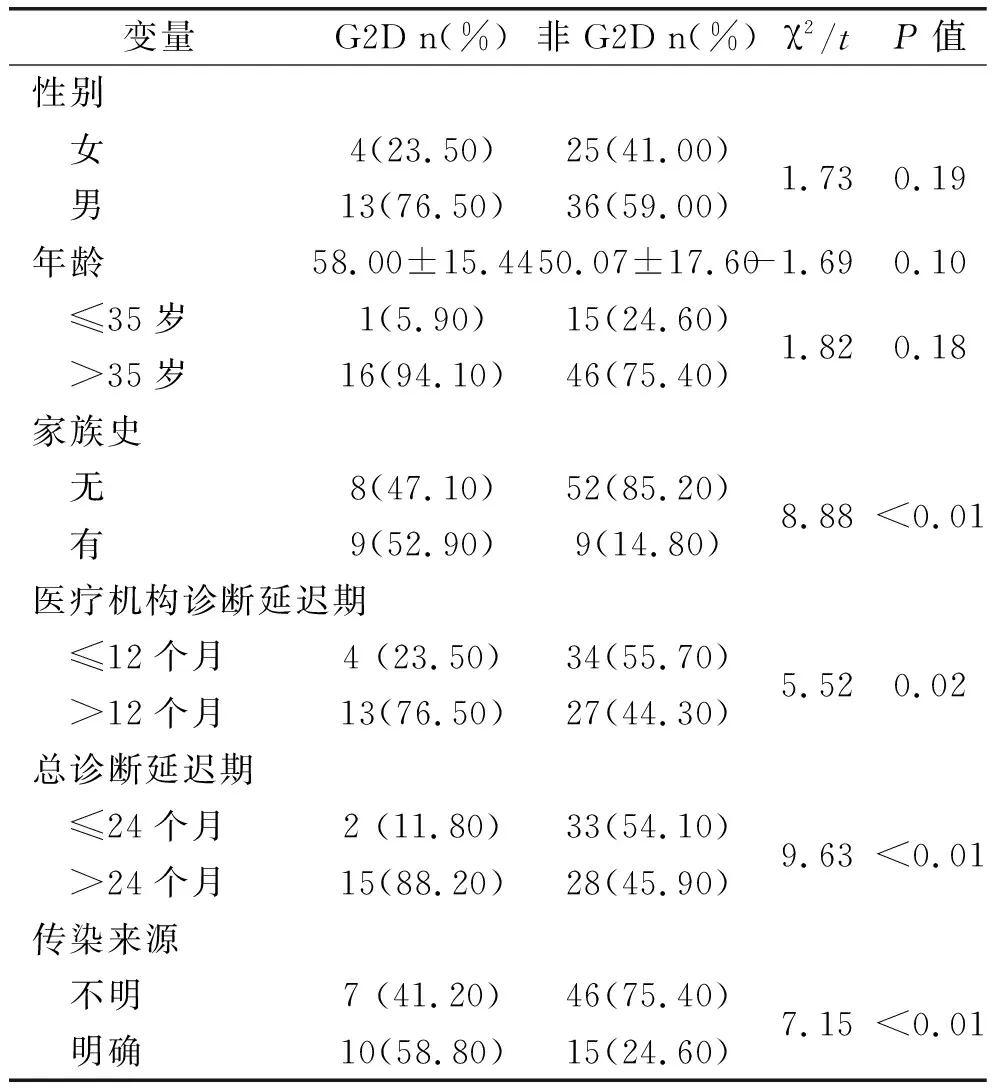

2.2.2 G2D影響因素分析 單因素分析結果表明,有麻風家族史的患者,其出現G2D的比例(50.00%)顯著高于無家族史的患者(13.33%,P<0.01)。出現G2D的麻風病例的總診斷延遲期(P<0.01)、醫療機構診斷延遲期(P=0.02)顯著高于無G2D組。有明確傳染源的患者出現G2D的比例(40.00%)顯著高于傳染源不明的患者(13.21%,P<0.01)。見表1。

表1 山東省年新發麻風病例影響因素—單因素分析

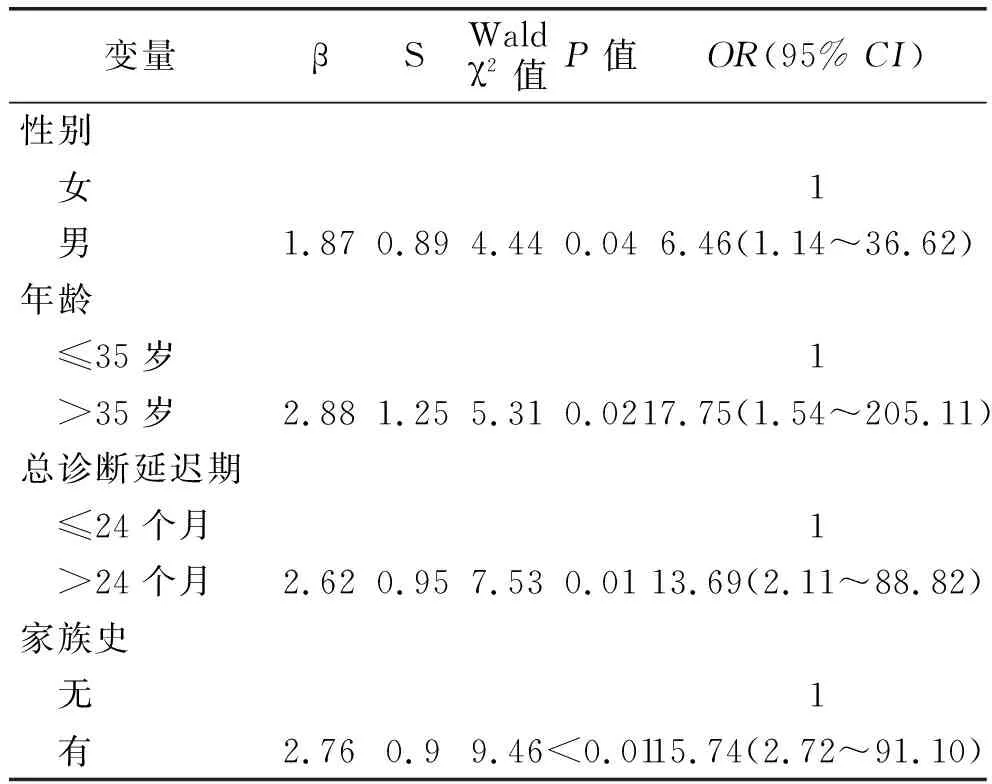

多因素logistic回歸分析表明,男性患者出現G2D的風險是女性患者的6.46倍(95%CI,1.14~36.62)。年齡>35歲的患者出現G2D的風險是≤35歲患者的17.75倍(95%CI,1.54~205.11)。總診斷延遲期>24個月的患者出現G2D的風險是≤24個月患者的13.69倍(95%CI,2.11~88.82)。有麻風家族史的患者出現G2D的風險是無家族史的患者的15.74倍(95%CI,2.72~91.10)。見表2。

表2 山東省2013-2020年新發麻風病例G2D影響因素—多因素logistic分析

3 討論

麻風防治的核心任務是早期發現患者和加強對患者的健康管理,從而預防患者出現畸殘,降低傳播的風險[11,12]。通過麻風癥狀監測項目的實施,全省新發麻風病例的二級畸殘比從2013-2016年的24.44%下降為2017-2020年的18.18%,下降了25.61%;患者延遲診斷期顯著縮短,總診斷延遲期從2017年的7.23年下降為2020年的1.32年,下降了81.74%,患者早期發現率大大提高。本研究結果表明,癥狀監測是麻風低流行狀態下的重要防治策略,對麻風患者的早期發現和麻風防治水平的提高發揮至關重要的作用。

麻風患者出現皮損癥狀后,往往會到皮膚科就診,因此首先接觸到患者的多是皮膚科醫師。如何提高皮膚科醫師對麻風的警覺性,并第一時間將患者轉診至麻風專病機構確診和治療是制定麻風防治策略需要考慮的關鍵問題[13]。當前,隨著麻風病例的減少,我國麻風防治專病機構和人員隊伍逐漸萎縮,相當一部分單位合并到疾病預防控制中心,而疾控中心人員非門診醫生,無法第一時間接觸到患者,缺乏早期發現患者的機會,成為麻風防治工作的短板。以山東省為例,目前全省16地市136個縣(市區)共有1家省級皮防機構、7家市級皮防機構和38家縣(市區)級皮防機構。因此,必須充分依托綜合醫院皮膚科,醫療機構和防治機構相關配合,實施麻風癥狀監測,編織覆蓋全省各個縣(市區)的麻風防治網絡,才能有效實現麻風患者的早期發現[14]。

癥狀監測項目實施以來,我省全部病例均通過皮膚科就診的方式發現,說明項目的實施充分調動了廣大皮膚科醫師轉診工作的積極性,提高了皮膚科醫師發現麻風患者的警覺性,通過主動監測麻風疑似病例,充分發揮了皮膚科醫師作為麻風防治吹哨人的關鍵作用,體現出麻風防治關口前移的優勢。本研究通過G2D影響因素分析發現,有家族史的病例出現G2D的風險顯著高于無家族史的患者,這可能與麻風帶來的社會歧視有關,出現癥狀的親屬擔心確診后給家庭帶來更嚴重的社會歧視而不愿就醫,致使就診延遲,畸殘出現。因此,防治機構應重點關注麻風患者家系的患病情況,一是通過健康教育使他們認識到早期發現是消除畸殘和社會歧視的根本措施;二是及時對新確診麻風病例的密切接觸者特別是親屬進行重點篩查,發現問題及時轉診或報告。本研究發現診斷延遲期較長與患者出現G2D顯著相關,主要因為麻風是皮膚病中的萬能模仿者[15],早期皮損不典型、難診斷,導致診斷延遲期隨之增長,畸殘隨之出現。而癥狀監測項目的實施,使得醫療機構診斷延遲期與總診斷延遲期顯著縮短,有利于早期發現患者。因此該項目是適合在麻風低流行狀態下推廣實施的防治措施。本項目發現的39例患者中,有11例戶籍為外省在本省居住,占患病人數的25.81%,且發病年齡顯著低于本省,提示流動人口麻風發病風險高于常住人口,這與國外的研究結果相似。2015年,馬來西亞確診的麻風病例中,外國出生的病例數所占比例超過40%,在泰國這一比例接近25%[16]。因此,對于流動人口的發病情況應重點關注,特別是來自云貴川高發地區的患者,更應提高警覺性,凡出現診斷不明的皮損應行病理檢查或及時轉診,確保疑似病例麻風得到早期發現[17,18]。

當然,麻風癥狀監測項目也存在一定的不足之處。比如,少數監測單位轉診病例教少,參與度不高,不能按時完成轉診指標,或者某些監測單位只有皮膚科部分醫師參與轉診,沒有廣泛調動所有皮膚科醫師參與監測。少數監測單位醫師轉診已確診的常見皮膚病,使得轉診失去了意義。這些問題需要在以后的項目實施中加以改進,不斷優化。

總之,癥狀監測項目在麻風低流行狀態下對麻風患者的早期發現發揮了關鍵作用,有效縮短了醫療機構診斷延遲期和總診斷延遲期,在降低麻風患者的畸殘比,消除麻風危害方面彰顯出巨大作用。同時,項目的實施對于提高監測單位醫師的診療水平,發現少見皮膚病的流行趨勢發揮了較好的作用,值得在其他麻風低流行區探索和推廣。

——山東省濟寧市老年大學之歌