禾素纖維與其他紡織纖維混紡產(chǎn)品定性、定量方法研究與探討

文/陳新生 楊陽 韋曉倩 陳帥 耿榕

禾素纖維是由天安集團與中國科學(xué)院微生物研究所、中科院寧波材料技術(shù)與工程研究所、香港理工大學(xué)等多家知名院校與研究機構(gòu)合作研發(fā)的一種纖維,它是一種生物基纖維。禾素纖維是以淀粉制造的葡萄糖為主要原料,通過大量培養(yǎng)一種選定的微生物,然后提取微生物體內(nèi)的一種聚酯PHBV,再通過復(fù)雜的工藝提取,紡絲而成的新型纖維。由禾素纖維紡織而成的面料,不僅在觸感上和蠶絲有著很多相似性:柔軟、順滑、涼爽等。禾素纖維可以純紡,也可以與其他多種纖維進行混紡,廣泛用于內(nèi)衣、襪子等產(chǎn)品。但對該纖維的定性定量還沒有統(tǒng)一的方法,本文針對禾素纖維與其他紡織纖維混紡產(chǎn)品的定性、定量方法進行了研究探討。

1 禾素纖維定性檢驗

1.1 顯微鏡法

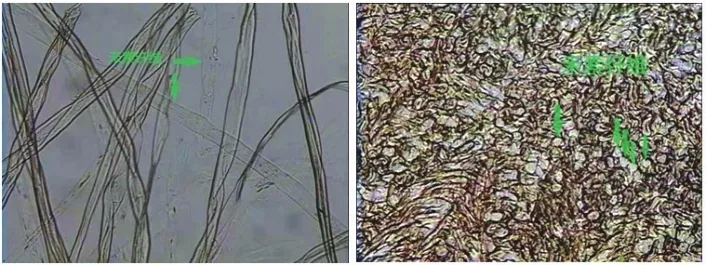

利用顯微投影將禾素纖維/棉混紡纖維放大500倍,得到禾素纖維與棉混紡纖維的對比圖片,如圖1所示。

圖1 禾素纖維(箭頭所指)縱面、橫截面形態(tài)

從圖1中可以看出,禾素纖維縱面形態(tài):表面光滑或略有不平整,未見較深溝槽;橫截面為近似圓形或略呈多邊形。

由FZ /T01057.3標(biāo)準(zhǔn)中的各種纖維縱面和橫截面的形態(tài)特征可知,滌綸、腈綸、錦綸、丙綸等幾種常見合成纖維的橫截面均以圓形或近似圓形為主,縱面形態(tài)均為表面光滑,有小黑點或疤痕。但對比圖1可以看出,禾素纖維和滌綸、腈綸、錦綸、丙綸等常見合成纖維的外觀形態(tài)相近,不能直接區(qū)分,因此需要借助其他方法進行鑒別。

1.2 燃燒法

依據(jù)FZ/T 01057.2標(biāo)準(zhǔn)對禾素纖維進行了燃燒試驗。其燃燒特征為:靠近火焰時熔縮,接觸火焰時有熔滴現(xiàn)象且冒白煙,離開火焰時繼續(xù)燃燒,燃燒時具有特異氣味,殘留物呈黑色硬塊狀。可見禾素纖維與常見的合成纖維的燃燒特征相近,因此不能用燃燒法直接進行定性,但其和棉、麻、粘纖等纖維素纖維以及毛、絲等天然蛋白質(zhì)纖維有明顯的區(qū)別。

1.3 溶解法

依據(jù) FZ /T 01057.4標(biāo)準(zhǔn),選用最常用的多種試劑對禾素纖維進行溶解法試驗,結(jié)果如表1所示。

表1 禾素纖維的溶解性能

由表1可看出,禾素纖維在常溫下溶于98%硫酸、二氯甲烷,70℃下溶于甲酸/氯化鋅溶液。 因此可以用二氯甲烷(常溫)將禾素纖維和絕大多數(shù)合成纖維區(qū)分開來。

1.4 紅外光譜法

觀察禾素纖維的紅外光譜圖,發(fā)現(xiàn)在1722cm-1和1748 cm-1處出現(xiàn)了雙吸收峰,與其他纖維的吸收峰不一樣。因此可以根據(jù)共混纖維的紅外吸收光譜,確定混紡產(chǎn)品中有禾素纖維。

綜上所述,利用顯微鏡法、燃燒法、溶解法、紅外光譜法,可以將禾素纖維與其他紡織纖維進行定性分析,這為禾素纖維與其他紡織纖維混紡定量分析奠定了基礎(chǔ)。

2 禾素纖維與其他紡織纖維混紡定量分析方法

利用禾素纖維在二氯甲烷中溶解而其他纖維不溶解的性質(zhì),對多組分纖維混合試樣用二氯甲烷為溶劑溶解試樣中的禾素纖維,從而得出禾素纖維質(zhì)量百分比。具體方法如下:

2.1 禾素纖維與羊毛、再生蛋白質(zhì)纖維、棉、粘纖、銅氨纖、莫代爾、聚酰胺纖維、聚酯纖維、聚丙烯腈纖維和玻璃纖維混紡產(chǎn)品定量分析(二氯甲烷法)

按 GB/T 2910.10的操作方法,用二氯甲烷將預(yù)處理后的多組分纖維混合試樣中的禾素纖維溶解,剩余其他纖維。由于目前市場的禾素纖維多見于襪子和內(nèi)衣,本文就以典型禾素纖維/棉、禾素纖維/粘纖為例,對禾素纖維與其他紡織纖維混紡產(chǎn)品進行驗證試驗。

2.1.1 試驗步驟

按照GB/T 2910.1規(guī)定的通用程序進行,然后按以下步驟操作:把準(zhǔn)備好的試樣放入三角瓶中,每克試樣加入100mL二氯甲烷溶液,塞上玻璃塞,搖動燒瓶將試樣充分潤濕后,放置30min,每隔10min搖動一次。將液體用玻璃砂芯坩堝過濾。再加60mL二氯甲烷至三角燒瓶中的殘留物,再手搖動,將其過濾到坩堝中,用少量二氯甲烷將殘留物清洗到坩堝中。真空抽吸排液,再用二氯甲烷注滿坩堝,重力排液。最后真空抽吸,用熱水清洗,將坩堝和殘留物烘干,冷卻,稱重。

2.1.2 結(jié)果的計算和表示

結(jié)果的計算和表示按GB/T 2910.1規(guī)定執(zhí)行。其中聚酯纖維d值為1.01,其他纖維均為1.00。

2.1.3 試驗結(jié)果

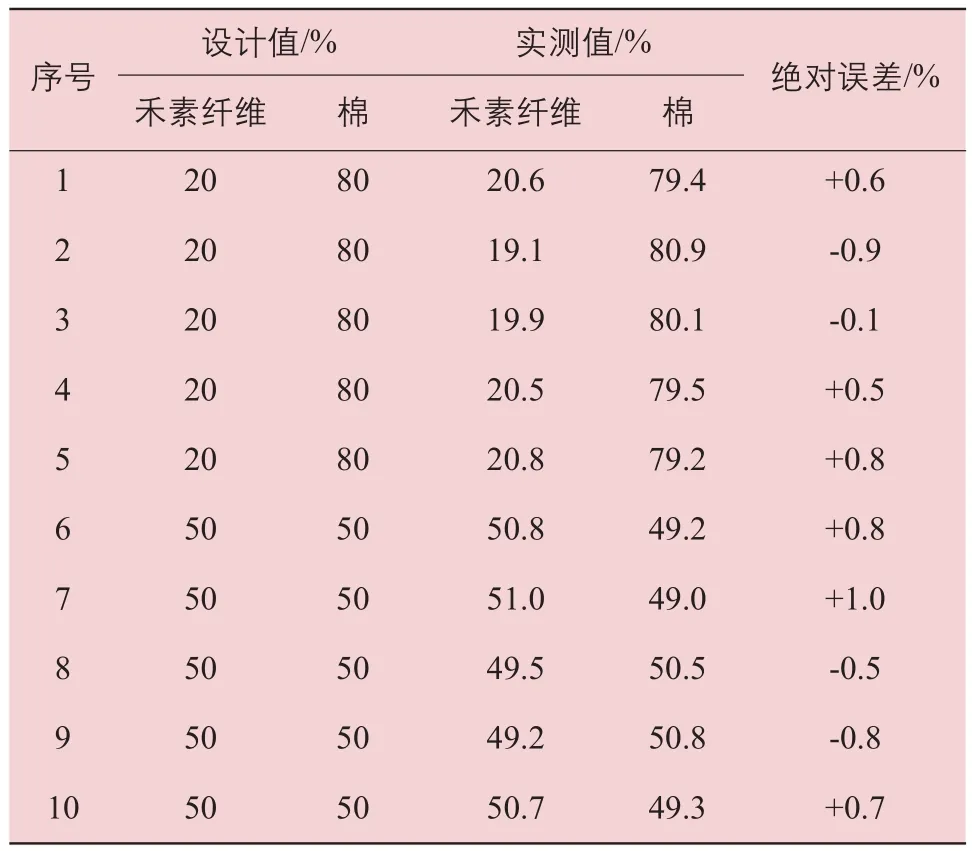

試驗材料選用禾素纖維與棉布標(biāo)準(zhǔn)貼襯、粘纖標(biāo)準(zhǔn)貼襯,以設(shè)定的比例20/80、50/50混紡進行定量分析試驗。試驗結(jié)果見表2、表3。

表2 禾素纖維和棉混紡定量分析

表3 禾素纖維和粘纖混紡定量分析

試驗表明,采用二氯甲烷的方法對不同比例的禾素纖維與棉、粘纖混紡產(chǎn)品進行定量分析,最大的試驗誤差也僅為1.0,在標(biāo)準(zhǔn)的允差范圍,證明此方法可行。

2.2 禾素纖維與二醋酯纖維、三醋酯纖維混紡纖維定量分析方法(冰乙酸法)

按 GB/T 2910.14的操作方法,用冰乙酸溶解混合試樣中的二醋酯纖維、三醋酯纖維,剩余禾素纖維,并計算含量。

2.2.1 試驗步驟

按照GB/T 2910.1規(guī)定的通用程序進行,然后按以下步驟操作:把試樣放進具塞三角燒瓶中,每克試樣加入100mL冰乙酸,蓋上瓶塞,在室溫下用振蕩器振蕩20min。輕輕倒出溶液(殘留物留在燒瓶中),用已知干燥質(zhì)量的玻璃砂芯坩堝過濾。使用100mL冰乙酸重復(fù)上述處理2次,總共處理3次,用試劑將殘留物移入玻璃砂芯坩堝里,用100mL冰乙酸淋洗坩堝和殘留物,再用清水淋洗3次。每次靠重力排液2min,再用抽吸裝置排液。最后,將坩堝和殘留物一并烘干、冷卻并稱重。

2.2.2 結(jié)果的計算和表示

結(jié)果的計算和表示按GB/T 2910.1規(guī)定執(zhí)行。

2.2.3 禾素纖維在冰乙酸溶液中的重量修正系數(shù)試驗

將1克左右的禾素纖維,按照2.2.1的方法進行試驗。按公式(1)計算d值,結(jié)果見表4。

表4 禾素纖維在冰乙酸溶液中的重量修正系數(shù)

式中:m0——已知不溶纖維干重,g;

m1——試劑處理后不溶纖維干重,g。

當(dāng)d值大于1時,表明不溶纖維在溶解過程中有重量損失,計算結(jié)果時要予以補償;d值小于1時,表明不溶纖維在溶解過程中有重量增加,計算結(jié)果時要予以扣除;d值等于1時,表明不溶纖維在溶解過程中沒有重量變化。

2.2.4 試驗結(jié)果

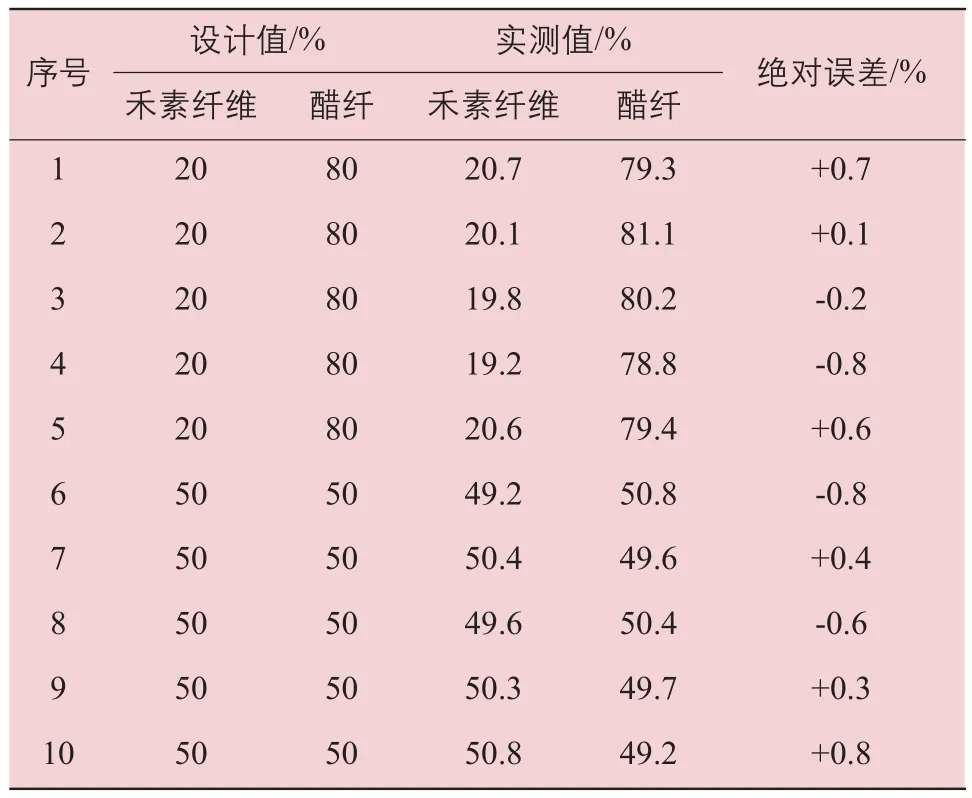

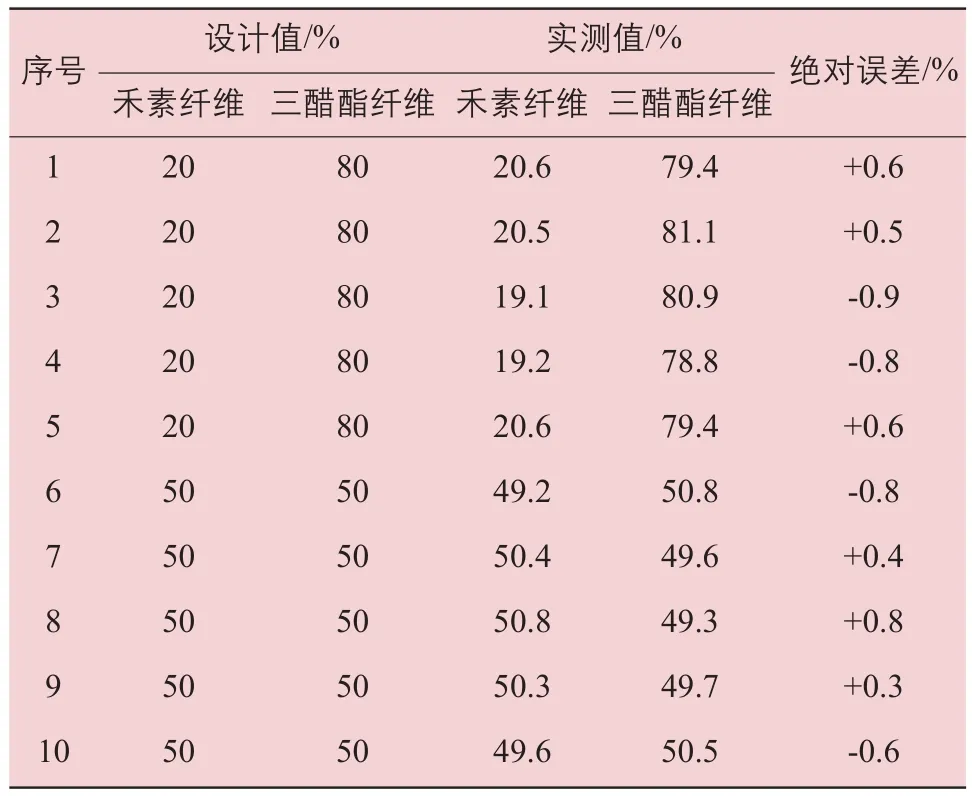

試驗材料選用禾素纖維與二醋酯纖維、三醋酯纖維,以設(shè)定的比例20/80、50/50混紡進行定量分析試驗,試驗結(jié)果見表5和表6。

表5 禾素纖維和醋纖混紡定量分析

表6 禾素纖維和三醋酯纖維混紡定量分析

試驗表明,通過采用冰乙酸的方法,對不同比例的禾素纖維與二醋酯纖維、三醋酯纖維混紡產(chǎn)品進行定量分析,最大的試驗誤差≤0.9,在標(biāo)準(zhǔn)的允差范圍,此方法可行。

綜上所述,通過二氯甲烷和冰乙酸的方法,能夠解決禾素纖維與其他紡織纖維混紡產(chǎn)品定量分析。

3 結(jié)論

本文探討了禾素纖維與其他紡織纖維定量分析的測試方法,通過試驗得出如下結(jié)論:

通過顯微鏡法禾素纖維與常見合成纖維的外觀形態(tài)差異不十分明顯,因此可據(jù)此進行定性鑒別,輔之紅外光譜法,將禾素纖維與常見合成纖維區(qū)分,得出定性結(jié)果。采用燃燒法,由于燃燒的過程、氣味、灰燼的不同,可以有效地區(qū)分禾素纖維與纖維素纖維、蛋白質(zhì)纖維,得出定性結(jié)果。通過溶解法試驗,得到禾素纖維的化纖性質(zhì)。同時表明禾素纖維可以在二氯甲烷中溶解。利用上述方法,可以完成對禾素纖維與其他紡織纖維進行定性鑒別。

通過二氯甲烷的方法,可以解決禾素纖維與其他大部分紡織纖維的定量分析,且最大試驗誤差≤1.0,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。通過冰乙酸的方法,可以解決禾素纖維與二醋酯纖維、三醋酯纖維的定量分析,且最大試驗誤差≤0.9,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。綜上所述,利用二氯甲烷、冰乙酸的方法,可以解決禾素纖維與其他紡織纖維定量分析。