常規超聲聯合超聲造影預測乳腺癌腋窩淋巴結轉移的價值

李文肖 劉燕 曹春莉 吳芳 曹玉文 成靜 李軍,3

1石河子大學醫學院第一附屬醫院超聲科(新疆石河子 832008);2石河子大學醫學院病理教研室(新疆石河子 832008);3國家衛健委中亞高發病防治重點實驗室(新疆石河子 832008)

2020年世界衛生組織國際研究機構(IARC)公布的最新癌癥數據顯示,女性乳腺癌新發病例高達約220 萬例,成為全球第一大癌癥。乳腺癌是我國發病率最高的癌癥,死亡率位居第四且呈不斷上升的趨勢[1]。準確識別乳腺癌患者的腋窩淋巴結受累情況對患者的治療決策及預后起著至關重要的作用[2]。臨床中腋窩淋巴結轉移的乳腺癌患者必須行腋窩淋巴結清掃術,然而腋窩淋巴結清掃術后可能引起術側上肢腫脹、肢體活動障礙和手臂麻木等并發癥,嚴重影響患者生存質量[3-5],因此術前準確評估腋窩淋巴結是否發生轉移,對乳腺癌分期、選擇治療方案和預后評估具有重要意義。超聲檢查已經普遍用于乳腺癌篩查,而超聲診斷腋窩淋巴結轉移準確率較低,存在一定的漏診率及誤診率[6]。為此,本研究擬探究常規超聲聯合超聲造影預測乳腺癌患者發生腋窩淋巴結轉移的價值,以期為患者術前制定治療方案及預后評估提供理論依據。

1 資料與方法

1.1 研究對象回顧性收集于2017年1月至2021年10月在石河子大學醫學院第一附屬醫院接受乳腺癌切除術+腋窩淋巴結清掃術乳腺癌患者,共110 例女性患者,118 個原發病灶。所有患者術前均行常規超聲檢查及超聲造影檢查,術后均取得病理結果。年齡27~74 歲,平均(50.50±8.85)歲;乳腺癌原發病灶最大徑線范圍0.60~9.80 cm,平均(2.00 ± 1.29)cm。根據腋窩淋巴結轉移與否分為轉移組和未轉移組。轉移組共34 例患者,37 個原發病灶;未轉移組共76 例患者,81 個原發病灶。納入標準:(1)所有患者在超聲工作站中均可獲得常規超聲及超聲造影檢查的影像視頻資料;(2)所有患者均接受乳腺癌切除術+腋窩淋巴結清掃術。排除標準:(1)患者基本信息、臨床及超聲資料不全;(2)患者未獲取明確的病理學診斷結果;(3)既往有乳腺相關的手術病史、放化療的患者。本研究經醫院醫學倫理委員會批準(編號:KJ2020-059-01),所有參與研究的患者均已簽署知情同意書。

1.2 儀器與方法采用德國進口超聲診斷儀西門子S3000,選用線陣探頭9L4,探頭頻率為9~3 MHz,同時配有脈沖反相諧波造影條件,機械指數為0.08,超聲造影劑為SonoVue,用5 mL 的生理鹽水稀釋并充分震蕩后備用。囑患者平臥位,充分暴露雙乳,進行常規超聲及超聲造影檢查。常規超聲掃查后,選取常規超聲中圖像清晰且血流最豐富的切面進入超聲造影模式,經肘正中靜脈團注5 mL 的超聲造影劑,緊接著推注5 mL 的生理鹽水,同步記錄結果并存儲動態圖像,貯存動態圖像至少3 min,以備后續分析。

由2 名工作滿5年以上的醫師進行讀片分析,意見不一致時需要1 名副高及以上職稱的醫師參與討論分析并最終達成一致。記錄常規超聲及超聲造影的相關指標,如病灶最大徑線、腫塊有無邊緣毛刺征、縱橫比、有無鈣化、Adler 血流分級[7]、增強方式、增強后有無灌注缺損、增強后邊緣有無放射匯聚、增強后有無范圍增大[8]等。

1.3 統計學方法采用SPSS 26.0和MedCalc 15.2.0統計分析軟件。對于服從正態分布的計量資料以()表示,不符合正態分布以M(P25,P75)表示;計數資料用例(%)表示。單因素分析組間比較則采用χ2檢驗。多因素分析則采用二元logistic 回歸分析。以Kappa 檢驗分析logistic 回歸預測模型結果與病理結果的相關性:Kappa值≤0.40時,一致性較差,Kappa 值在0.40~0.75 為中高度一致,Kappa 值≥0.75 時,表明一致性極好[9]。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 乳腺癌腋窩淋巴結轉移組和未轉移組的病理結果淋巴結轉移組:37 個原發病灶,其中浸潤性導管癌27 個,浸潤性導管癌伴導管原位癌5 個,浸潤性小葉癌3 個,髓樣癌2 個。淋巴結未轉移組:81 個原發病灶,其中浸潤性導管癌46 個,浸潤性導管癌伴導管原位癌21 個,導管原位癌9 個,浸潤性小葉癌1 個,髓樣癌2 個,黏液癌2 個。

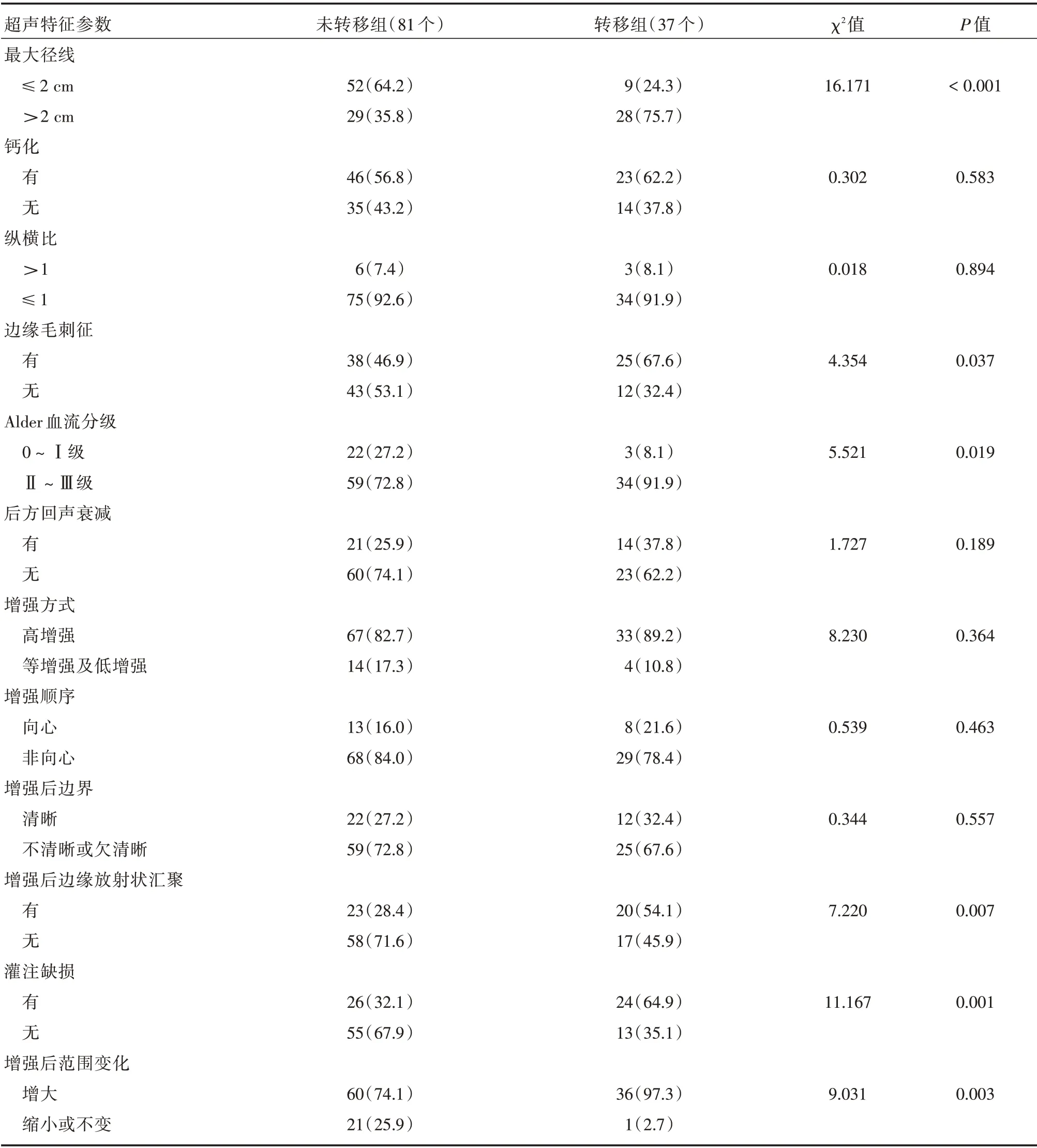

2.2 乳腺癌原發病灶常規超聲及超聲造影特征預測腋窩淋巴結轉移單因素分析對乳腺癌原發病灶常規超聲特征進行單因素分析,差異有統計學意義的特征參數為:最大徑線(χ2= 16.171,P<0.001),邊緣毛刺征(χ2= 4.354,P= 0.037),Adler 血流分級(χ2= 5.521,P= 0.019)。對原發病灶超聲造影特征參數進行單因素分析,差異有統計學意義的特征參數為:增強后邊緣放射狀匯聚(χ2= 7.220,P=0.007),灌注缺損(χ2=11.167,P=0.001),增強后范圍變化(χ2=9.031,P=0.003),見表1。

表1 單因素分析乳腺癌超聲特征參數與腋窩淋巴結轉移的關系Tab.1 Univariate analysis of the relationship of ultrasonic characteristic parameters of breast cancer and ALNM 例(%)

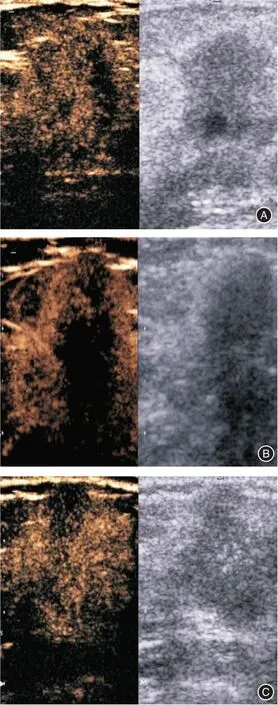

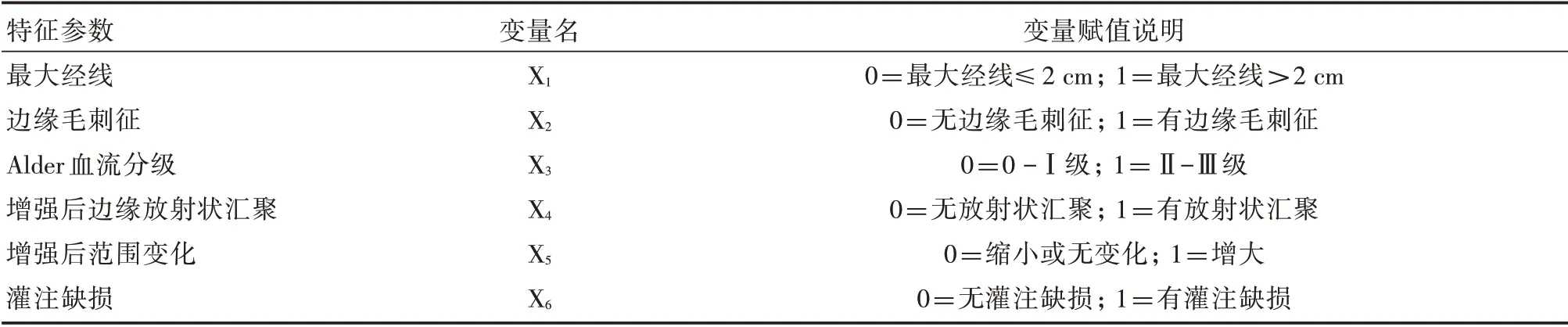

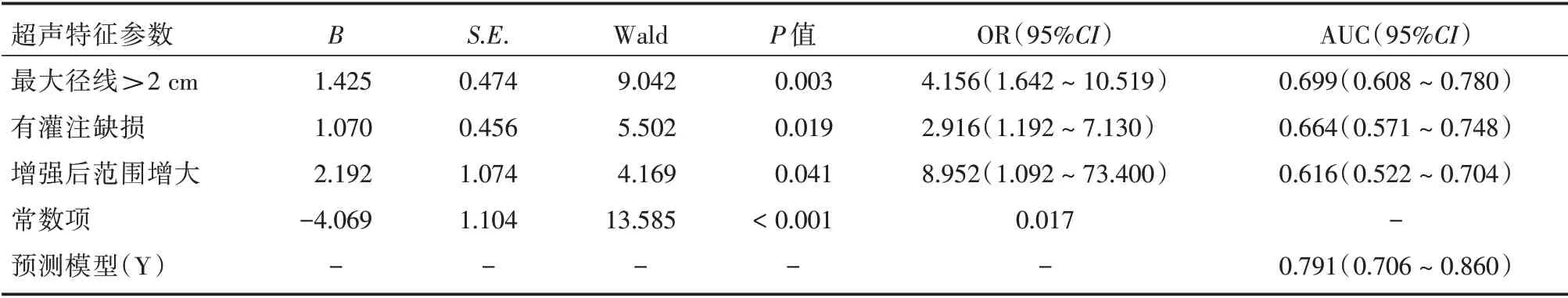

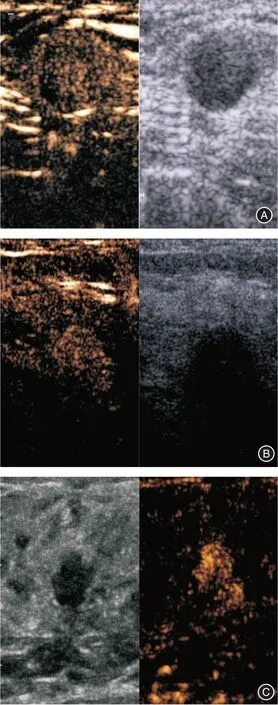

2.3 乳腺癌原發病灶常規超聲及超聲造影特征預測腋窩淋巴結轉移的多因素分析對上述單因素分析差異有統計學意義的6 種超聲特征參數(最大徑線、邊緣毛刺征、Adler 血流分級、增強后邊緣放射狀匯聚、增強后范圍變化、灌注缺損)分別賦值(表2),納入多因素logistic 回歸分析,結果顯示:原發病灶最大徑>2 cm、增強后范圍增大、有灌注缺損是乳腺癌腋窩淋巴結轉移的獨立危險因素(P<0.05,表3),建立logistic 回歸預測模型:Y =-4.069+1.425×Χ1+1.070×Χ5+2.192×Χ6(圖1、2)。

圖1 伴腋窩淋巴結轉移的乳腺癌的超聲造影圖像Fig.1 CEUS pictures in breast cancer with ALNM

表2 常規超聲及超聲造影特征參數的二元logistic 回歸分析賦值表Tab.2 Value assignment of characteristic parameters of conventional ultrasound and CEUS by binary logistic regression analysis

表3 乳腺癌患者發生ALNM 影響因素的二元logistic 回歸分析Tab.3 Binary logistic regression analysis of influencing factors for ALNM in breast cancer patients

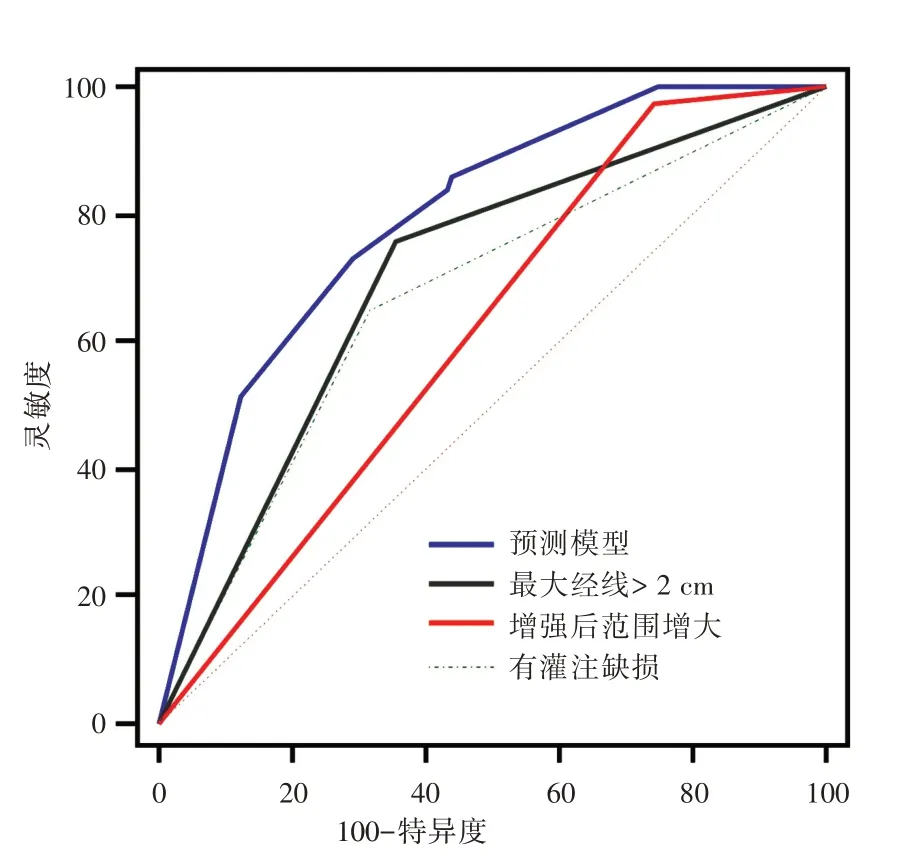

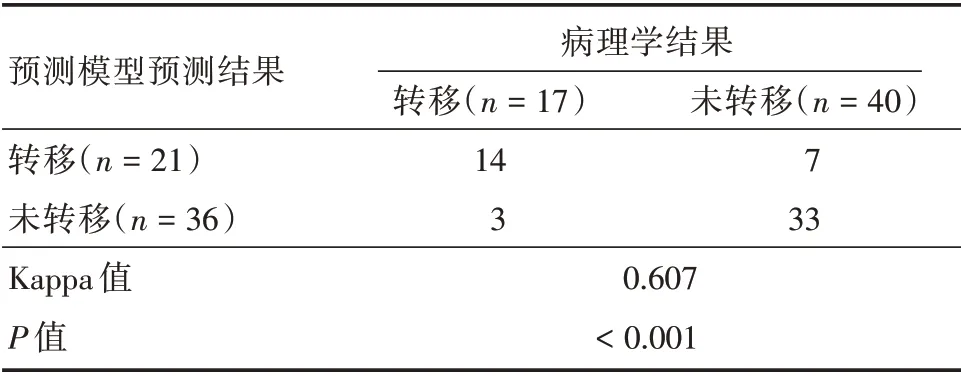

2.4 單一超聲特征參數及預測模型對腋窩淋巴結轉移的預測效能根據以上單一特征參數預測乳腺癌原發灶腋窩淋巴結轉移的AUC(95%CI)分別為:最大徑線>2 cm:0.699(95%CI:0.608~0.780),增強后范圍增大:0.616(95%CI:0.522~0.704),有灌注缺損:0.664(95%CI:0.571~0.748);聯合以上3 個超聲特征參數建立預測模型,該模型預測腋窩淋巴結轉移的AUC(95%CI)為0.791(95%CI:0.706~0.860),大于所有單一特征參數(P<0.05,圖3),預測模型的敏感度、特異度、陽性預測值、陰性預測值、準確性分別為73.0%、70.4%、66.7%、91.7%、82.5%。以病理學結果為“金標準”,該預測模型與乳腺癌原發灶腋窩淋巴結轉移中高度一致(Kappa值=0.607,P<0.05,表4)。

圖3 乳腺癌超聲特征單獨及聯合預測腋窩淋巴結轉移的ROC 曲線Fig.3 ROC curves of ultrasound characteristic parameters alone and in combination to predict ALNM in breast cancer

表4 聯合超聲預測乳腺癌腋窩淋巴結轉移與病理學結果對比Tab.4 Comparing combined ultrasonic characteristic parameters with pathological results for ALNM in breast cancer patients 例

3 討論

《中國抗癌協會乳腺診治指南與規范(2021年版)》指出[10],乳腺癌前哨淋巴結活檢陽性或者無法取得前哨淋巴結病理學診斷的乳腺癌患者都需行腋窩淋巴結清掃術。腋窩淋巴結清掃術的創傷比較大,術后可能出現上肢麻木、水腫、疼痛和出血等并發癥[11-12]。發生轉移的腋窩淋巴結并沒有典型的超聲特征,常常與反應性增生性淋巴結超聲圖像存在交叉[13],僅憑超聲圖像很難準確判斷淋巴結是否發生轉移。超聲造影是一種具有高準確性、無創且有效的檢查方法,是利用微循環灌注的狀態反應組織及病灶的循環狀態,可根據不同病灶的顯影模式預測腋窩淋巴結轉移的情況[14]。本研究通過分析乳腺癌原發病灶的常規超聲及超聲造影特征,篩選出與腋窩淋巴結轉移相關的危險因素,建立預測模型并評估其診斷效能。本研究結果表明常規超聲聯合超聲造影特征參數預測腋窩淋巴結轉移的價值較高,可以為術前臨床醫師選擇治療方案及個體化手術方式提供重要的參考依據。

乳腺癌是一種高度異質性惡性腫瘤,本研究表明腫瘤直徑>2 cm 更容易腋窩淋巴結轉移。研究[15]表明E-鈣黏附蛋白(E-cad)復合體通過維持腫瘤細胞的極性及完整性,預防腫瘤細胞發生離散、脫落,E-cad 表達下調使腫瘤細胞不斷增殖分化,促使腫瘤原發病灶不斷增大,癌細胞的侵襲能力增強,繼而沿著淋巴管向腋窩淋巴結轉移的可能性就越大。周戍等[16]研究表明,E-cad 表達下調是腋窩淋巴結轉移的危險因素。GUO 等[17]通過應用彩色多普勒超聲對425 例乳腺癌患者超聲圖像進行分析指出,若腋窩淋巴結發生轉移,超聲圖像上表現為血流量增加。另有研究[18-19]表明乳腺癌原發病灶內部及周邊穿支血流可預測乳腺癌腋窩淋巴結轉移,羅海愉等[20]與本研究結果均表明Alder 血流分級與腋窩淋巴結轉移有關,但不是乳腺癌腋窩淋巴結轉移的危險因素。這可能由于腫瘤細胞在不斷增殖過程中,其侵襲范圍越大,其內部的癌細胞及周圍結締組織也在不斷地發生增生性反應,使癌灶及其周邊組織的硬度增加,彩色多普勒血流情況顯示不佳。因此Alder血流是否為腋窩淋巴結轉移的危險因素有待進一步探索。

圖2 不伴腋窩淋巴結轉移的乳腺癌的超聲造影圖像Fig.2 CEUS pictures in breast cancer without ALNM

目前,超聲造影已經普遍應用于乳腺癌良惡性的診斷及腋窩淋巴結轉移與否的評估[21]。超聲造影增強條件下可顯示腫瘤周邊部分新生且不成熟的組織,與常規超聲相比,乳腺癌原發灶的邊界及內部血流顯示更加清晰。WANG 等[22]通過對167 例乳腺癌患者超聲造影及聲輻射脈沖特征與人表皮生長因子受體2 的相關性研究,結果表明Her-2 基因可以刺激腫瘤新生血管的形成,同時可刺激腫瘤向周邊不斷浸潤,使體積迅速增大,隨著腫瘤細胞耗氧量增加,營養供應不足,部分腫瘤組織常常會發生液化壞死,超聲造影后出現灌注缺損、范圍增大,更易向腋窩淋巴結轉移。本研究多因素分析結果表明乳腺癌原發病灶超聲造影后范圍增大、有灌注缺損可有效評估腋窩淋巴結轉移,與既往研究[23-25]結果一致。趙璐等[24]通過分析195 個乳腺癌病灶的超聲造影特征對乳腺癌良惡性進行診斷,結果表明增強后病灶范圍增大、“蟹足”征、灌注缺損可作為中晚期乳腺癌超聲造影的特征。劉振華等[26]研究表明超聲造影中增強后范圍增大、增強方式、增強幅度是乳腺癌腋窩淋巴結的危險因素。目前,關于乳腺癌原發病灶CEUS 預測腋窩淋巴結的研究較少,以上研究結果尚不一致,需進一步大樣本量多中心研究。

本研究單因素分析,邊緣毛刺征及增強后邊緣匯聚征與腋窩淋巴結轉移相關,但logistic 回歸分析二者均不是乳腺癌腋窩淋巴結轉移的獨立危險因素。王美祺等[27]研究認為邊緣毛刺征是惡性腫瘤的典型超聲表現,這是由于惡性腫瘤的病理基礎決定的,惡性腫瘤細胞可分泌不同血管活性因子,促進組織新生血管形成,尤其是腫瘤周邊組織,則更易向腋窩淋巴結轉移。李世玉等[28]將浸潤性乳腺癌超聲及造影表現與P63 相關性比較,表明P63 表達與癌腫邊緣毛刺征、增強后峰值強度和淋巴結轉移比較差異有統計學意義。P63 陰性表達時,癌腫的生長抑制狀態會解除,腫瘤細胞增殖加速并向周圍組織浸潤,致使超聲造影時容易表現出邊緣匯聚征。因此邊緣毛刺征、增強后邊緣匯聚征與腋窩淋巴結轉移是否相關需進一步研究。

本研究的局限性:(1)回顧性研究,可能存在選擇偏倚;(2)納入的腫塊數量有限且病理分型不一致,尚需大樣本量的多中心研究;(3)均為定性指標,可能存在研究者的主觀性,仍需進行定量分析本研究。

綜上所述,乳腺癌原發病灶最大徑線>2 cm、超聲造影后范圍增大及有灌注缺損是腋窩淋巴結轉移的獨立危險因素,基于乳腺癌原發病灶的常規超聲及超聲造影特征參數構建的logistic 預測模型對預測腋窩淋巴結轉移有一定預測價值。