“捕魚達(dá)人”李浩林:上得課堂,下得池塘

文|本刊記者 陳璠

他一米九的個(gè)頭,取了一個(gè)詩情畫意的網(wǎng)名“一尾胭脂魚”;他戴了一副嚴(yán)肅的眼鏡,遮不住滿含笑意的眼睛;他習(xí)慣性身著酷味十足的深色衣服,溫柔地觀察一條條五顏六色的小魚……“反差萌”這個(gè)詞在天津自然博物館青年學(xué)者李浩林身上體現(xiàn)得淋漓盡致。從河流到實(shí)驗(yàn)室,從餐桌到課堂,李浩林眼之所及盡是魚。“水域占地球表面積的71%,按分布范圍來說,魚類已經(jīng)‘稱霸’了世界。”

“年年有余”為中國傳統(tǒng)吉祥祈福語之一,“鯉魚躍龍門”代表事業(yè)成功或地位高升,烤魚、燉魚、炸魚又是每家每戶不可缺少的美食……魚類與人們的生活息息相關(guān),然而,除了鮮嫩的肉質(zhì)、游弋的尾巴、閃亮的魚鱗,我們對魚類的世界似乎并不了解。如何區(qū)分魚的種類?如何在日常生活中向孩子滲透魚類知識?如何最大限度發(fā)揮魚缸的價(jià)值?李浩林如數(shù)家珍地向記者介紹起魚的牙齒、鰓骨和多年的心得體會,“近距離的接觸是激發(fā)孩子探究興趣的最佳方式,繞過灌輸式的科普方式,知識可以在豐富的體驗(yàn)中輕松習(xí)得。”

和魚兒“相愛相殺”的日子

湛藍(lán)的天空、清澈的溪流、唧唧啾啾的小鳥……生長于沂蒙山區(qū)的李浩林從小便對自然充滿了熱愛。童年時(shí)期,他一次淘氣的“撈魚行動”險(xiǎn)些威脅到了生命,毫無疑問,父親明令禁止了他與魚兒的“約會”。十幾年后,李浩林叩開了中科院動物研究所的大門,站在物種多樣性研究的角度,與魚兒再度重逢。

《教育家》:做魚類研究需要經(jīng)常去野外嗎?您如何看待這種生活?

李浩林:我在中科院動物研究所的4年時(shí)光中,有400多天都在野外“采魚”。“采魚”的時(shí)間主要集中在每年的6月份和7月份,炎炎夏日,把褲腿一卷,蹚入河流,看小魚在身邊自由地游弋,涼爽的感覺從腳底蔓延至全身,這種體驗(yàn)是非常美妙的。但是,為了找到更多的魚,我們必須去往人跡罕至處,而這些地方的設(shè)施往往不夠完善,行動的危險(xiǎn)性便會增大。

一次在西南地區(qū)的一條小河,我和師兄逆著水流“采魚”,踩著沒過腳踝的水,從下游慢慢地向上游走去。忽然,我看到山坡上的導(dǎo)師跳了起來,大聲呼喊我們,我們雖然很疑惑,但迫于采集時(shí)間緊張,我和師兄沒有停下手中的工作,即便此時(shí)水位已經(jīng)漲到了大腿處。“撲通!”隨著導(dǎo)師扔向我的一塊石頭在身旁濺起水花,我意識到有些不對勁了,匆忙拉著師兄往岸上跑。大約五分鐘后,一股洶涌的水流從上游奔騰而下,勢不可擋地沖擊著河道中的一切,看著被沖走的石塊、漂浮在水上的樹枝,我和師兄不禁后怕。事后得知,這條小河的上游有一個(gè)中型水壩,開閘泄洪時(shí)沒有拉響警報(bào),好在導(dǎo)師依據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)了水位異樣,我們才幸運(yùn)地逃過一劫。

被困山中兩天、抓“毒草”導(dǎo)致手過敏、一條腿被咬74個(gè)包、抓魚時(shí)抓到水蛇……野外生活危機(jī)四伏。但在我看來,危險(xiǎn)與收獲往往是共存的,很多知識并不能從書本中獲得,豐富的野外生活中其實(shí)藏著許多魚類的秘密。

《教育家》:您做魚類研究有多長時(shí)間了?什么力量推動您堅(jiān)持研究?

李浩林:從2012年至今,我做魚類研究已超過10年,研究過的魚超過千種。主要的研究內(nèi)容是魚類物種多樣性、魚類分布格局、動物地理學(xué)。有人說,長久在一個(gè)領(lǐng)域工作,不可避免地會進(jìn)入職業(yè)倦怠期。但我一直沉浸在魚類的趣味研究中,這種興奮感不只出現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了新物種的那個(gè)瞬間,或者發(fā)生在研究的課題收獲榮譽(yù)的那個(gè)時(shí)刻,而是貫穿于日常生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。一直以來,我對動物行為學(xué)研究保持著極大的熱情。比如,探究接吻魚的行為,它們親在一起真的是在表達(dá)友好嗎?其實(shí)不然,仔細(xì)觀察會發(fā)現(xiàn),同性魚之間也有“接吻”動作,它們的牙齒死死勾住對方,營造了一種和諧親密的“假”氛圍。這種“接吻”其實(shí)并不是友情的彰顯,而是一種爭斗。

在魚類世界中,這種令人心生好奇的現(xiàn)象特別多,探究的過程就是收獲快樂的過程。就像從門縫中看到了花園一隅的繁茂,會迫不及待推開門奔向更絢麗的美景一樣,探究的熱情隨著研究的深入愈發(fā)高漲。

就像從門縫中看到了花園一隅的繁茂,會迫不及待推開門奔向更絢麗的美景一樣,探究的熱情隨著研究的深入愈發(fā)高漲。

做科普需要“二”一點(diǎn)

“一尾胭脂魚”是李浩林的網(wǎng)名,也是他最愛的魚種之一。胭脂魚如其名,成熟后色若胭脂,美麗攝人心魄。在較高的觀賞價(jià)值之外,胭脂魚由于背鰭高聳,形同一葉帆舟,還擁有“一帆風(fēng)順”的美好寓意,宋朝時(shí)經(jīng)常被人們送給即將出行的朋友。作為一位經(jīng)常帶孩子外出研學(xué)的科普人,李浩林對自己的科普生涯寄予了真誠的期待,他希望每次出行都“一帆風(fēng)順”,希望孩子的成長如胭脂魚一般紅紅火火。

《教育家》:您覺得魚類科普對孩子成長有何意義?

李浩林:第一,有助于讓孩子認(rèn)識更多的魚。孩子在生活中其實(shí)會遇到很多魚,但很少有孩子能說出魚的種類、習(xí)性,科普是拓展孩子視野的一種方式。

第二,提升孩子保護(hù)物種多樣性的意識。北京官廳水庫在20世紀(jì)80年代后期受到嚴(yán)重污染,水質(zhì)被定為五類。為凈化水質(zhì),相關(guān)部門投放了大量的鰱鳙,鰱鳙是食浮游生物魚類,它們通過鰓耙濾食藻類、浮游動物和有機(jī)碎屑等,也可以控制水體中大量爆發(fā)的藍(lán)藻。一段時(shí)間后,官廳水庫的水質(zhì)被治理成二類。了解魚兒、改善水質(zhì)、保護(hù)環(huán)境,這些是環(huán)環(huán)相扣的。水是生命之源,魚兒雖小,卻能為保護(hù)生態(tài)環(huán)境出力,為綠水青山護(hù)航,我希望孩子們感受到物種多樣性的魅力。

《教育家》:為使孩子們更好地了解魚類知識,天津自然博物館有哪些特別的設(shè)計(jì)?

李浩林:根據(jù)孩子的年齡特點(diǎn),天津自然博物館開展了不同類型的活動。3-5歲的孩子對“小象故事會”比較感興趣,講解員會以講故事的形式向孩子傳遞知識。比如介紹不同魚的生活習(xí)性:“大家觀察到武昌魚身體扁扁的,所以它游的速度很慢,適合生活在靜水里;草魚、梭魚身體細(xì)長,它們一般生活在水流湍急的干流中。”講解員耐心地講解,輔以動畫片生動地展示,孩子便能輕松掌握相關(guān)知識。

5歲以上的孩子可以參加館內(nèi)的夏令營、“小小講解員”活動。對于“小小講解員”,館內(nèi)提供了大量資源,一是安排孩子參與館內(nèi)正式的魚類知識培訓(xùn),二是邀請電視臺的專業(yè)主持人傳授給孩子講解的技巧,為孩子的形象打造、語言表達(dá)把關(guān)。在正式“上崗”之前,館內(nèi)還會安排“實(shí)習(xí)期”,更多的鍛煉能幫助孩子將更好的自己展示給大家。

12歲以上孩子的知識量較為豐富,加之自理能力提高,他們的活動不只局限于館內(nèi),所以每次“野外考察”活動的名額都會爆滿。我們會帶著孩子們到天津的郊野公園撈魚、到周邊海域出海。對于出海活動,我的興奮感不亞于孩子們,在海上拋一網(wǎng)下去,我會就地講解撈上來的動物,隨后烹飪出美味,和孩子們笑成一團(tuán),真正將知識“吃”進(jìn)肚子里。

《教育家》:與成人科普相比,向孩子科普需要注意什么?

李浩林:和孩子相處久了就會發(fā)現(xiàn),孩子對“嚴(yán)肅”“正經(jīng)”的科普態(tài)度不“感冒”,做科普其實(shí)需要“二”一點(diǎn)。所謂的“二”并不是放任孩子,而是和孩子“打成一片”,和他們做朋友。比如和他們一起打游戲、聊他們感興趣的話題等。走近孩子,才能自然地將知識傳遞給孩子。

科普有多種類型,比如有人專門寫科普圖書,有人通過視頻進(jìn)行線上科普。作為博物館的一員,我?guī)缀跆焯旌秃⒆觽儨愒谝黄穑鰧?shí)打?qū)嵉木€下科普。同事打趣說我是“孩子王”,事實(shí)也確實(shí)如此,時(shí)時(shí)被一群孩子“左擁右抱”,我愈發(fā)意識到面對面科普需要具備一個(gè)重要品質(zhì)——耐心。因?yàn)楹秃⒆觽兘嚯x接觸不只有“傳播知識”這一件事,出門在外,我需要帶年齡小的孩子上廁所,甚至幫他們擦屁股。在和孩子們的旅途中,用“又當(dāng)?shù)之?dāng)媽”來形容我并不夸張。即使我已經(jīng)擁有了很多和孩子相處的經(jīng)驗(yàn),面對古靈精怪的“神獸”們,我依然看不透他們天馬行空的想法,這或許是我需要終身學(xué)習(xí)的“課題”。

真正的課堂就在生活當(dāng)中

近年來,博物館發(fā)展速度很快,轉(zhuǎn)型的趨勢也很明顯。比如增加了互動體驗(yàn)空間、創(chuàng)設(shè)多種形式宣講,盡可能講好展品的故事,與參觀者實(shí)現(xiàn)對話。如果將孩子在博物館的過程看作一堂大型的課程,那么,走出博物館的孩子該將知識應(yīng)用于何處?這些知識又該如何轉(zhuǎn)化為推動孩子成長的力量?李浩林認(rèn)為,上完“大課”,日常生活中的“練習(xí)”也是必不可少的。

《教育家》:成人如何在日常生活中向孩子滲透更多魚類知識?

李浩林:成人將一斤“知識”傳授給孩子,孩子其實(shí)往往只能記住一兩。這是一個(gè)普遍的現(xiàn)象,要想在日常生活中隨時(shí)指導(dǎo)孩子,成人除了要有知識儲備還應(yīng)掌握有效的傳授方式。我在逛超市的時(shí)候,曾經(jīng)見過一個(gè)爸爸站在海鮮區(qū)讓孩子辨認(rèn)大黃魚和小黃魚:“個(gè)頭大的是大黃魚,個(gè)頭小的是小黃魚。”我心里不禁打了個(gè)問號,過幾天小黃魚長大一些后,又該如何辨認(rèn)呢?難道就被直接認(rèn)定為大黃魚嗎?這種教育方式顯然是不合理的。

為使孩子對魚類知識產(chǎn)生清晰的認(rèn)知,我建議成人將孩子帶到戶外,或者將“戶外”帶回家,這兩種方式其實(shí)指向了同一個(gè)方向,即近距離觀察魚。將理論聯(lián)系到實(shí)際,充分調(diào)動孩子的觀察力,才能達(dá)到較好的教育效果。比如,介紹山區(qū)溪流魚,科普書上一張圖片配一大段文字,孩子顯然是不感興趣的。成人可將孩子帶到山里,聽小溪流“哼哼唱唱”,看水里追逐嬉戲的魚兒,還可以讓孩子脫掉鞋,用小腳感受溪水的清涼……比起書本上平面的知識要點(diǎn),動態(tài)畫面帶來的記憶是立體的、連續(xù)的。

《教育家》:從激發(fā)孩子的探究意識出發(fā),您推薦在家中養(yǎng)觀賞魚嗎?

李浩林:當(dāng)然推薦,但我更推薦養(yǎng)原生魚。相比強(qiáng)調(diào)觀賞價(jià)值的魚,原生魚能真正體現(xiàn)魚原本的習(xí)性。比如,為了顏色艷麗,觀賞魚通常經(jīng)過了人工“改良”,它們的“變色”特征便很可能消失,孩子可能會失去很多探究的樂趣。

如果決定養(yǎng)原生魚,請?jiān)趯I(yè)教師的指導(dǎo)下實(shí)踐。知識的習(xí)得在撈魚的那一刻便開始了:撈上來的是什么魚?它們喜歡什么水溫?魚缸該如何造景?怎么給魚兒消毒?它們吃什么?如何繁殖?這些問題激發(fā)著孩子的探究熱情,推動著孩子深入思考。

李老師的“魚”課堂

◎心馳山野:海馬

是的,你沒看錯(cuò),海馬也是魚!海馬并不總是乖乖待在海里,它們經(jīng)常到內(nèi)陸水域“閑逛”。比如已知最深入內(nèi)陸的海馬分布信息,由中國科學(xué)院動物研究所的張春霖先生于1930年在北京琉璃河采集到,這里距入海口超過200公里。真可謂所愛隔山海,山海皆可平。

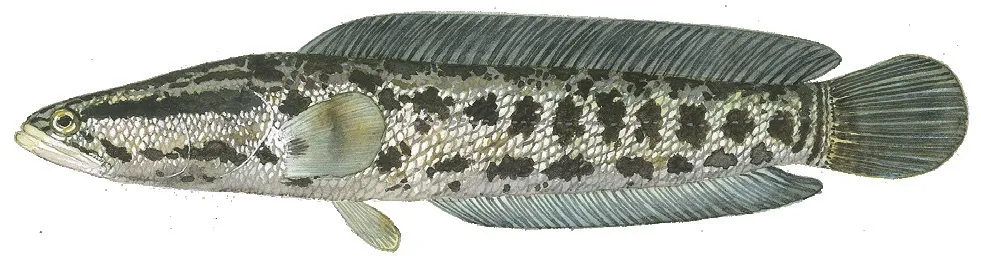

◎超級奶爸:烏鱧

烏鱧這個(gè)名字聽上去很霸氣,它的相貌也是威風(fēng)凜凜。正所謂大隱隱于市,烏鱧其實(shí)就是菜市場常見的黑魚。黑魚雖然看上去兇狠無比,雄性黑魚其實(shí)是非常細(xì)心的父親。孩子出生后,黑魚爸爸會寸步不離地提供一個(gè)多月的精心護(hù)理,直到小魚長大。