腹腔鏡經腹腹膜前疝修補術與傳統開放無張力疝修補術治療老年嵌頓性腹股溝疝患者的臨床效果

紀發達

廈門市中醫院普外科 (福建廈門 361000)

嵌頓性腹股溝疝屬于外科常見急腹癥,是指腹腔臟器進入疝囊后,因外環狹窄、不能自行復位而停留在疝囊內,繼而引發的血液循環障礙,若不及時予以治療,易造成絞窄性腸梗阻、腸壞死、腸破裂等,威脅患者生命安全[1-2]。傳統開放無張力疝修補術可在一定程度上減輕患者痛苦,但該手術可視范圍較小,醫師不能清楚地觀察嵌頓腸管的具體情況,易發生漏診或損傷腸管的情況,故采用該手術無法滿足患者的需求。相關研究發現,腹腔鏡經腹腹膜前疝修補術(transabdominal preperitoneal prosthesis,TAPP)具有創傷較小、可進行腹腔探查等優勢,逐漸被用于嵌頓性腹股溝疝患者的治療中,可在保障治療效果的同時,最大限度地減輕對患者機體的損傷,從而促進患者快速康復[3-4]。基于此,本研究探討腹腔鏡TAPP與傳統開放無張力疝修補術治療老年嵌頓性腹股溝疝患者的臨床效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年10月至2020年10月我院普外科收治的100例老年嵌頓性腹股溝疝患者為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組與試驗組,各50例。對照組年齡75~85歲,平均(80.28±2.07)歲;平均體質量指數(23.14±2.81)kg/m2;嵌頓時間1~7 h,平均(4.45±1.36)h;嵌頓疝類型,斜疝10例,股疝15例,直疝20例,復合疝5例;發病部位,左側24例,右側26例。試驗組年齡75~87歲,平均(80.38±2.17)歲;平均體質量指數(22.27±3.18)kg/m2;嵌頓時間2~7 h,平均(4.54±1.26)h;嵌頓疝類型,斜疝15例,股疝10例,直疝15例,復合疝10例;發病部位,左側23例,右側27例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準。

納入標準:符合《成人腹股溝疝診斷和治療指南(2018年版)》[5]中嵌頓性腹股溝疝相關診斷標準;經B超檢查確診;年齡75~87歲;自愿參加研究;臨床資料齊全。排除標準:合并精神類疾病;無法配合完成本研究;心、肝、腎、肺等器官先天性功能異常;對麻醉藥物不耐受;伴有凝血功能障礙。

1.2 方法

對照組采用傳統開放無張力疝修補術治療:首先,對患者行全身麻醉后,協助其取平臥位,并對手術區域皮膚進行消毒;其次,于患側腹股溝區依次切開皮膚、皮下組織、腹外斜肌腱膜,做5~6 cm斜切口,游離疝囊,與后方的精索血管及輸精管保持6~8 cm距離,打開內環口,觀察是否發生腸壞死,若無腸壞死,回納內容物,并進行高位游離結扎及回納疝囊,若發現腸壞死,則將壞死段腸管切開并減壓,常規切除壞死部位后行腸端吻合;再次,用補片網塞填充內環口,同時將腹橫筋膜固定,然后將平片置于精索后方并平鋪好,使其與周圍組織固定;最后,待止血完成后,將腹外斜肌腱膜、皮下組織、皮膚等逐層關閉,并縫合好切口。

試驗組采用腹腔鏡TAPP治療:首先,對患者行全身麻醉后,協助其取平臥位,并對手術區域皮膚進行消毒;其次,于臍緣下兩側腹直肌外緣穿刺,做一5 mm操作孔,建立二氧化碳氣腹,并于臍孔處做一10 mm觀察孔,之后經觀察孔置入腹腔鏡,查看腹腔內的具體情況,還納嵌頓疝內容物,確認腹腔中是否發生嚴重感染、嵌頓疝內容物絞窄壞死等;再次,在疝缺損上緣3 cm處弧形切開腹膜,并將其游離,同時注意保持內側不超過臍內側韌帶,以免損傷膀胱,注意在切開中間腹膜時,應避免損傷腹壁下動脈,并將內側恥骨后間隙分離,同時注意不要損傷精索血管外側疼痛三角內的神經及膀胱附近的血管,然后將疝囊與后方精索血管及輸精管充分游離6~8 cm,剝離疝囊,注意動作輕柔,以免造成損傷,引發出血,在分離腹膜前間隙時,先確定分離范圍,即內至恥骨聯合,外至腰大肌和髂前上棘,上至聯合肌腱上至少3 cm,內下方至恥骨梳韌帶下3 cm,外下方至精索“盆壁化”6~8 cm,以保證能夠成功植入補片;最后,將補片平鋪于精索上并進行固定,縫合關閉腹膜,并對患者進行止血,解除二氧化碳氣腹,縫合切口。

1.3 評價指標

(1)圍手術期相關指標:記錄并比較兩組手術時間、術中出血量、術后腸道恢復時間、術后下床活動時間、術后住院時間。(2)術后疼痛程度:采用視覺模擬評分法(visual analogue scale,VAS)評估兩組術后疼痛程度,總分為10分,0分表示無痛,10分表示劇痛,評分越高表示疼痛程度越嚴重[6]。(3)術后并發癥:統計并比較兩組術后切口感染、瘙癢、血腫、尿潴留等并發癥發生情況。(4)治療滿意度:采用我院自制治療滿意度調查表評估兩組對治療效果的滿意度,包括非常滿意(>90分)、滿意(80~90分)、較滿意(75~79分)、一般(60~74分)和不滿意(<60分),總滿意度=(非常滿意例數+滿意例數+較滿意例數)/總例數×100%。

1.4 統計學處理

2 結果

2.1 圍手術期相關指標

兩組手術時間比較,差異無統計學意義(P>0.05);試驗組術中出血量少于對照組,術后腸道恢復時間、下床活動時間、住院時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組圍手術期相關指標比較

2.2 術后疼痛程度

試驗組術后VAS評分為(2.65±1.02)分,低于對照組的(5.72±1.64)分,差異有統計學意義(t=11.240,P<0.001)。

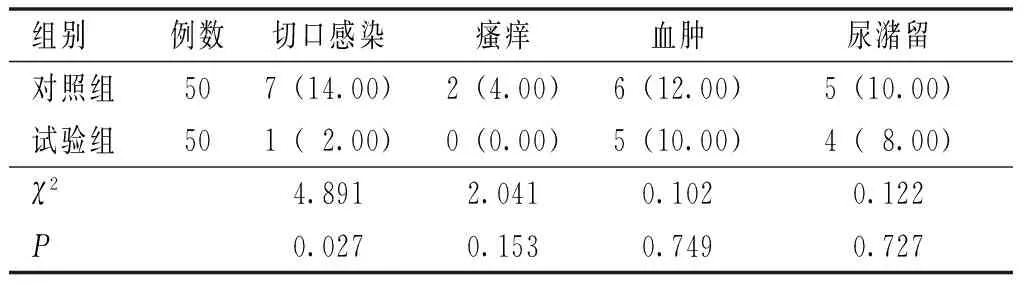

2.3 術后并發癥

試驗組術后切口感染發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組術后瘙癢、血腫、尿潴留發生率比較,差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。

表2 兩組術后并發癥發生情況比較[例(%)]

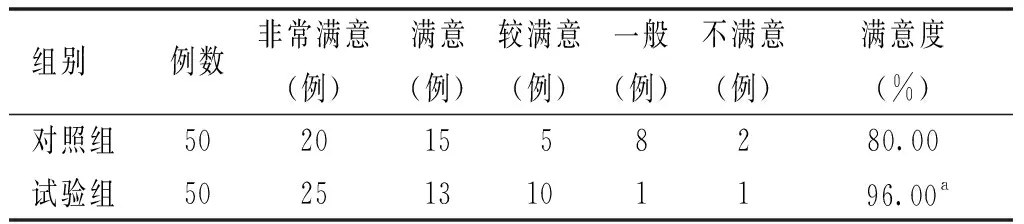

2.4 治療滿意度

試驗組治療總滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組治療滿意度比較

3 討論

嵌頓性腹股溝疝具有較高的患病率,臨床尚未明確其發病機制,一般認為與腹腔內壓力突然增加、局部腹壁薄弱等因素有關,可影響患者日常生活與工作[7]。傳統開放無張力疝修補術可使患者腹腔內臟器復位,疝內容物正常回納,但術中植入體內的補片可導致部分患者出現過敏反應,引起切口感染,影響治療效果;如患者為老年人,由于其身體及心理素質、對手術的耐受性均較差,加之手術創傷較大,易引起出血、感染等并發癥,影響患者預后,不利于患者術后康復[8]。

腹腔鏡TAPP可通過腹腔鏡觀察患者臟腑及嵌頓情況,及時發現隱匿疝、閉孔疝、內疝等特殊病癥,且具有微創的優勢,對患者機體造成的損傷較小,受到臨床青睞。本研究結果顯示,試驗組術中出血量少于對照組,術后腸道恢復時間、下床活動時間、住院時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),與章由賢等[9]的研究結果相似,表明與傳統開放無張力疝修補術相比,采用腹腔鏡TAPP治療老年嵌頓性腹股溝疝患者可縮短恢復周期,減少術中出血量。分析原因為,在腹腔鏡TAPP中,醫師可通過腹腔鏡觀察患者臟腑情況,術野清晰,可避免損傷患者膀胱、腹壁下動脈、精索血管外側疼痛三角內的神經及膀胱附近的血管,對患者機體造成的創傷較小,術中出血量也相對較少,有利于縮短患者術后腸道恢復時間、下床活動時間及住院時間。

本研究結果還顯示,試驗組術后VAS評分及切口感染發生率均低于對照組,治療滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),與高峰和李軍[10]的研究結果相似,表明相較于傳統開放無張力疝修補術,采用腹腔鏡TAPP治療老年嵌頓性腹股溝疝患者造成的疼痛更輕,術后患者切口感染發生率更低,治療滿意度更高。分析原因為,腹腔鏡TAPP創口較小,補片放置處無皮膚損傷,可有效避免細菌、病毒感染的發生;此外,腹腔鏡TAPP通過腹腔鏡可獲得較好的視野,利于醫師清楚觀察患者腹腔內的情況,故可最大限度地保障腹股溝區域結構的完整性,避免對腹股溝神經、生殖股神經生殖支的損傷,減輕術后疼痛,促進患者術后快速恢復,故患者治療滿意度較高。

綜上所述,與傳統開放無張力疝修補術相比,采用腹腔鏡TAPP治療老年嵌頓性腹股溝疝患者可有效緩解疼痛,降低術后切口感染發生率,且有利于促進患者恢復,提高患者對治療效果的滿意度。