工作坊在新入職護士規范化培訓中的應用效果

王 清,崔麗萍,李 敏,吳 瓊

山西白求恩醫院(山西醫學科學院 同濟山西醫院),山西醫科大學第三醫院,山西 030032

自《2016 新入職護士培訓大綱(試行)》發布以來,新護士規范化培訓工作備受關注,尤其在各地三級綜合醫院廣泛開展,為了能更加貼近臨床需求,培訓的方式、內容、時長及考核等方面仍是護理工作不斷探討和改進的關鍵[1]。《2016 新入職護士培訓大綱(試行)》要求對于臨床實踐能力的考核要采用多種形式的培訓方法,目前集體操作示教、個案護理、標準化病人、高仿真情景模擬等是各醫院采用的主要方式,但高仿真情景模擬及標準化病人在實施過程中均具有一定的難度[2-3],且傳統的培訓方式教學氛圍單調,缺少新護士的體驗與實踐,導致培訓的技能不能被靈活應用到臨床復雜多變的工作環境中,會影響護理效果。研究表明,新護士的專科護理能力是操作技能規范化培訓中需重點培養的內容,以使新護士充分發掘自身的專科興趣,進而提高崗位勝任力和臨床綜合素質[4]。我院正大力開展新護士操作技能培訓工作,要求新入職護士不僅掌握基礎護理操作,還要掌握專科護理操作及急救護理操作,通過不斷提高護士的操作水平,進而提高護理質量及病人滿意度。工作坊帶教模式是一種體驗式、參與式、互動式的學習模式,相較傳統帶教模式,其主要優點為主題鮮明、形式靈活,在教學過程中通過教師引導下小組合作學習的教學形式,能夠鼓勵被培訓對象參與及發揮其主觀能動性,發現自身不足而積極學習,已成為國際上廣為使用的教學模式[5-8]。2020年起我院將工作坊培訓應用到新入職護士的崗前規范化培訓中,在理論、技能及培訓滿意度方面均取得了較好的成效,現報道如下。

1 對象與方法

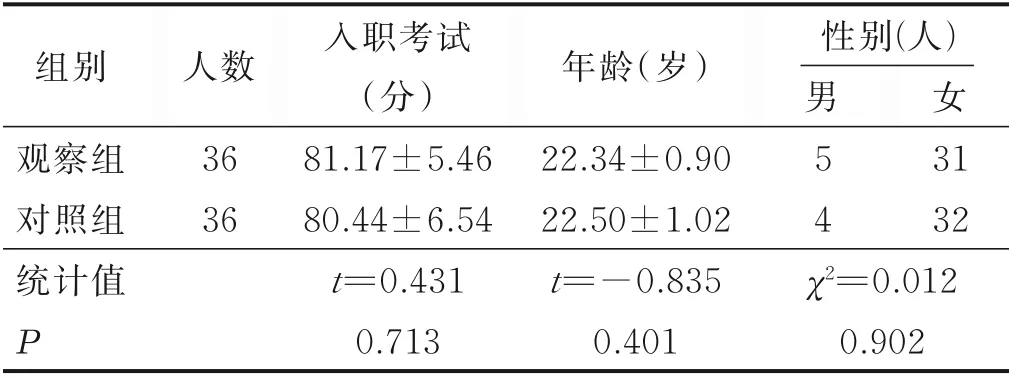

1.1 對象 選取2020 年6 月我院新入職護士72 人作為研究對象,新入職護士學歷均為高中起點全日制本科,在三級甲等醫院實習9~12 個月,均為自愿參加并配合本研究。采用隨機數字表法將新入職護士分為觀察組和對照組,每組36 人。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。

表1 兩組一般資料比較

1.2 培訓方法

1.2.1 培訓內容 培訓內容按《2016 新入職護士培訓大綱(試行)》嚴格執行,包括27 項基礎護理操作技術、31 項專科護理操作技術及6 項急救護理操作技術,兩組護士培訓內容完全相同。干預時間按照教學大綱從進入操作技能培訓階段開始,共16 周。

1.2.2 培訓師資 師資要求:①護理操作理論扎實、操作技能規范(院級考核98 分以上);②語言表達流暢;③臨床思維能力強;④具有本科學歷及5 年以上工作經驗,通過全院操作抽考選拔出符合要求的9 名操作骨干作為培訓老師。

1.2.3 對照組培訓方法 相關理論培訓利用多媒體教學,采用課堂集中授課的方式;操作技能培訓以集體操作示范、分組練習為主,帶教教師根據每周的學習計劃以傳統帶教模式指導培訓。

1.2.4 觀察組培訓方法

1.2.4.1 成立操作技能小組 ①由護理部分管教學工作的副主任負責新入職護士的工作坊培訓工作。②培訓教師選出1 人擔任培訓組長,全部師資經過為期1 個月的封閉式培訓,考核通過后組建培訓小組。③由護理部定時召開教師小組培訓討論會議,共同探討各操作項目在我院新護士工作坊式培訓中開展的可行性及必要性。④培訓計劃:頻次為2 次/周;數量為2 項/次;每次時長為120 min,即2 學時,總培訓時間為16 周,共64 學時。

1.2.4.2 實施過程 ①工作坊分組。將36 名新入職護士隨機分為9 個工作坊小組,每組4 名成員,各組均有1 名培訓老師負責。②集體備課。每次培訓前,培訓教師均需通過集體備課確定工作坊培訓的關鍵點,并修訂操作流程,制作理論PPT、操作視頻及情景案例并上傳微信平臺,供學員預習,同時擬定需討論的問題及任務分配等。③理論培訓。各工作坊小組的培訓教師首先介紹本次培訓的操作項目、重點環節及注意事項,之后通過理論PPT 對操作相關理論知識進行講解和演示,同時積極邀請小組成員參與討論。④操作培訓。課前預習:培訓前,工作坊各小組成員要提前預習操作項目、自學上傳的操作視頻、查閱文獻、在循證的基礎上完善資料收集。操作示范:各小組合理分工,對每項操作重點環節中的1~3 個關鍵點進行示范,并要對重點、難點和注意事項進行討論和修正,同時要加入病情觀察和溝通技巧等知識。點評總結:操作示范結束后,首先由培訓老師進行點評,就操作步驟安排的合理性、各案例的側重點以及臨床實踐中的人文關懷等問題進行總結,同時鼓勵工作坊成員各抒己見,共同討論。通過參與、體驗、感悟,激發他們學習的動機,發揮主觀能動性。⑤案例模擬。操作培訓后由授課老師根據工作坊的主題內容進行操作設定及病人設定,盡可能接近真實的模擬情景,通過臨床模擬實踐,提升新護士解決問題的能力。結束后由各工作坊小組成員共同評價并提出整改方案,指導教師要總結和分析學員臨床判斷的準確性及整體方案的組織合理性,并提出指導意見。

1.3 評價指標

1.3.1 理論考核 理論考核內容為操作相關知識、操作重點環節及操作注意事項,由各組培訓組長進行整理并制作問卷星問卷,培訓結束后由護理部負責監督對新入職護士進行理論考核。

1.3.2 臨床知識及技能考核 通過迷你臨床演練評量表對新入職護士進行考核,由陳偉德[9]引入并修訂,該量表包括7 個條目,每個條目采用9 分制計分,分為3 個等級,1~3 分為有待加強,4~6 分為合乎要求,7~9分為優良。較傳統教學考核方法而言,更具實用性、簡便性、客觀性,更適用于臨床操作技能的全面評估。理論考核結束后由培訓教師在臨床情境下使用此量表直接觀察每名考生對病人的護理操作,每次考核的直接觀察時間為5~15 min,依據7 項測評指標進行相應打分,操作結束后監考教師對考核情況進行反饋。反饋5~15 min,整個過程共10~30 min。

1.3.3 教學質量滿意度 采用王巧利等[10]設計的教學質量滿意度評價量表進行測評,主要從新入職護士對課程設計、實踐教學、教學模式及教學效果4 個方面進行評價。分為滿意、較滿意和不滿意3 個等級。

1.4 統計學方法 所有數據均由雙人錄入、核對,運用SPSS 22.0 統計學軟件進行數據分析,定量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗;定性資料以百分比表示,組間比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

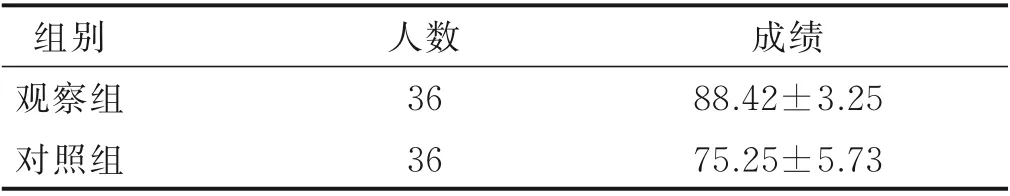

2.1 兩組新入職護士理論成績比較(見表2)

表2 兩組新入職護士理論成績比較(±s) 單位:分

表2 兩組新入職護士理論成績比較(±s) 單位:分

注:t=13.162,P<0.001。

組別觀察組對照組成績88.42±3.25 75.25±5.73人數36 36

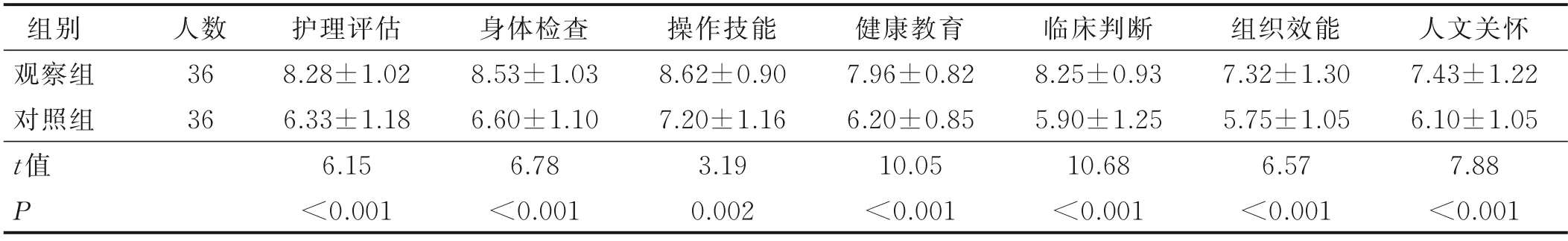

2.2 兩組新入職護士臨床知識及護理技能評分比較(見表3)

表3 兩組新入職護士臨床知識及護理技能評分比較(±s) 單位:分

表3 兩組新入職護士臨床知識及護理技能評分比較(±s) 單位:分

組別觀察組對照組t 值P人數36 36護理評估8.28±1.02 6.33±1.18 6.15<0.001身體檢查8.53±1.03 6.60±1.10 6.78<0.001操作技能8.62±0.90 7.20±1.16 3.19 0.002健康教育7.96±0.82 6.20±0.85 10.05<0.001臨床判斷8.25±0.93 5.90±1.25 10.68<0.001組織效能7.32±1.30 5.75±1.05 6.57<0.001人文關懷7.43±1.22 6.10±1.05 7.88<0.001

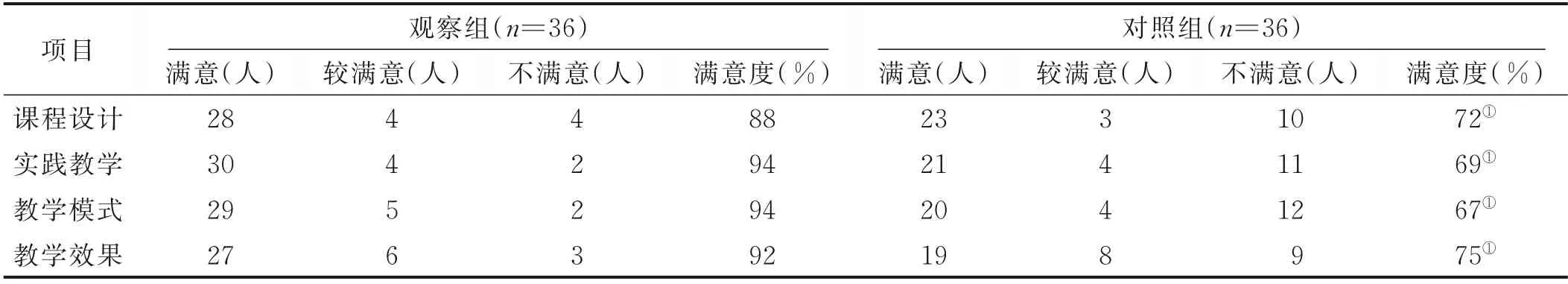

2.3 兩組新入職護士對教學質量滿意度比較(見表4)

表4 兩組新入職護士對教學質量滿意度比較

3 討論

3.1 工作坊教學模式能夠提高新入職護士理論知識的掌握程度 本研究結果顯示,觀察組經過工作坊教學模式培訓后,理論成績得分明顯高于對照組,可見在理論知識培訓中工作坊模式較傳統帶教模式更具優勢,與多名學者研究觀點[11-12]一致。培訓前,教師通過集體備課,提煉出理論知識的關鍵點,并修訂操作流程,突出重點環節,強調注意事項,使得知識點講解詳略得當,更便于新入職護士掌握;培訓中,教師以理論課件為基礎,以問題為導向闡述和演示重點環節,同時,要求小組成員結合課前自學內容集思廣益,各抒己見,通過積極交流和充分討論不斷強化各理論知識點;培訓后,圍繞操作中的相關知識,重點環節及注意事項進行理論知識考核,通過考核既能鞏固所學,又能將所學內容進行靈活運用,整體提升新入職護士理論知識的掌握程度。

3.2 工作坊教學模式能夠提高新入職護士臨床知識及操作技能水平 護理操作技能是臨床護理人員的核心能力之一。本研究結果顯示,觀察組新入職護士迷你臨床演練評量表各項目評分均高于對照組(P<0.05),說明工作坊培訓模式能夠綜合提升新入職護士的各項能力,包括操作技能、健康教育、臨床判斷、人文關懷等方面。傳統的操作培訓多以教師講授與示教相結合的方式開展,課堂上很難調動護士的積極性與參與性,無法將理論知識在臨床實踐中進一步強化[13]。工作坊是一種以小組為單位的體驗式、參與式的學習模式[14-16],通過自學討論、自評互評等教學方式,能夠讓新護士通過臨床案例模擬發現問題、解決問題,并不斷強化操作過程中的溝通能力、臨床思維能力,使新護士在入職后具備較強的工作能力,能夠滿足臨床醫療護理工作的需要,保證了護理質量、護理安全和病人安全,滿足了醫院改革發展的需要。

3.3 工作坊教學模式更易被新入職護士所接受,從而產生聯動效應 本研究結果顯示,觀察組護士培訓16周后對教學質量滿意度評分明顯高于對照組,表明工作坊模式可提升新入職護士操作培訓滿意度,與多項其他研究結果[17-18]一致。傳統的灌輸式教學需要新護士短時間內被動接受大量信息,新護士難以抓住學習的重點[19],也缺乏對問題的思考,教學效果往往不理想[20-21]。工作坊是師生在實踐中解決問題的教學方式,通過新護士的參與和體驗,充分激發新護士的主觀能動性[22],針對技能操作性較強的項目,可以達到理想效果[23],激發新入職護士工作的興趣,培養和諧的工作氛圍。

4 小結

綜上所述,將工作坊模式應用于新入職護士操作技能規范化培訓中,可有效提高新入職護士的理論成績、操作技能水平及規范化培訓的滿意度,縮短新入職護士培訓周期,快速提高新入職護士工作能力,節約醫療資源,減少病人痛苦,提升病人滿意度。但此項培訓方式在實施過程中仍存在諸多問題需要進一步探討,如集體備課的效果如何評價、情景案例的合理性如何衡量,這些都是值得關注和持續改進的問題,未來仍要持續提高教學師資的自身素養,以促進臨床教學水平的提高。