極低出生體重兒動脈導管未閉手術結扎時機的研究

劉太祥 馬曉路 陳正 施麗萍

(浙江大學醫學院附屬兒童醫院新生兒重癥監護室/國家兒童健康與疾病臨床醫學研究中心,浙江杭州 310052)

動脈導管未閉(patent ductus arteriosus,PDA)是極低出生體重兒(very low birth weight infant,VLBWI)在循環適應過程中引起急性呼吸功能及血流動力學紊亂的重要原因[1],在VLBWI 中的發病率為20%~70%[2]。持續經動脈導管的左向右分流會引起肺循環充血和體循環缺血進而導致早產兒嚴重肺出血、腦室內出血(intraventricular hemorrhage,IVH)、低血壓、急性腎損傷(acute kidney injury, AKI)、 支 氣 管 肺 發 育 不 良(bronchopulmonary dysplasia,BPD)、壞死性小腸結腸炎(necrotizing enterocolitis,NEC)等并發癥及病死率的增加[3-5]。研究發現,35.7%的VLBWI住院期間接受了非甾體類抗炎藥(nonsteroidal antiinflammatory drug,NSAID)和/或手術結扎來關閉PDA,其中約60%的患兒直接或最終選擇了手術治療[6]。然而,目前關于早產兒PDA 手術結扎的時機仍存在爭議[7]。主要是因為:(1)既往的研究認為,過早手術結扎治療會增加BPD、嚴重早產兒視網膜病(retinopathy of prematurity,ROP)和遠期神經發育障礙 (neurodevelopmental impairment,NDI)的風險[8-9];(2)手術結扎前后心臟負荷及血流動力學狀態的改變亦可引起手術結扎后心臟綜合征(post-ligation cardiac syndrome,PLCS)、IVH、NEC 等多種并發癥[10-12];(3)手術操作本身可能會引起左側喉返神經損傷、出血、乳糜胸、氣胸及血管栓塞等[13]。因此,本研究擬通過對我院收治的72例行PDA手術結扎的VLBWI臨床資料進行回顧性研究,比較早期和晚期手術結扎患兒的臨床特點、并發癥及預后情況,旨在探討早產兒PDA手術結扎的時機及圍術期管理。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性納入2018 年6 月至2021 年5 月在我院新生兒重癥監護室(neonatal intensive care unit,NICU)住院接受經胸PDA 手術結扎治療的72 例VLBWI 作為研究對象。根據手術結扎時日齡分為早期結扎組(日齡≤21 d)和晚期結扎組(日齡>21 d)。納入標準:出生體重<1500 g 且接受PDA手術結扎的患兒。排除標準:(1)存在除房間隔缺損(atrial septal defect,ASD)、卵圓孔未閉(patent foramen ovale,PFO)及小型室間隔缺損(ventricular septal defect,VSD)之外的復雜先天性心臟病;(2)嚴重先天畸形者;(3)臨床資料缺失。

本研究經浙江大學醫學院附屬兒童醫院醫學倫理委員會批準(2021-IRB-305)并獲得豁免知情同意。

1.2 研究方法

收集所有研究對象的臨床資料,主要包括:(1)母孕期情況:妊娠糖尿病、妊娠高血壓、胎膜早破≥18 h、絨毛膜羊膜腔炎;(2)早產兒一般情況:胎齡、出生體重、小于胎齡兒(small for gestational age,SGA)、性別、分娩方式、生后5 min Apgar 評分、肺泡表面活性物質(pulmonary surfactant,PS)應用;(3)圍術期臨床資料,包括①術前資料:手術時體重、手術時日齡、Ⅲ°及以上IVH、肺出血、嚴重肺動脈高壓及一氧化氮吸入(nitric oxide inhalation,iNO)情況、呼吸支持情況、低血壓、AKI、喂養不耐受、NEC、自發性腸穿孔(spontaneous intestinal perforation,SIP),以及術前72 h 內PDA 內徑及PDA 內徑/體重等心臟超聲指標;②術中資料:PDA外徑及PDA外徑/體重;③術后資料:術后有創及無創機械通氣時間、PLCS、兒茶酚胺抵抗性PLCS、BPD、BPD 相關性肺動脈高壓(BPD associated pulmonary hypertension,BPD-PH)、Ⅲ°及以上IVH、腦室周圍白質軟化(periventricular leukomalacia,PVL)、NEC、敗血癥、ROP、嚴重ROP、血管并發癥(動脈痙攣或血栓形成)及手術相關并發癥(乳糜胸、氣胸、左側聲帶麻痹等);(4)預后:包括住院時間、總機械通氣時間、總吸氧時間、帶氧出院及死亡等。

1.3 PDA手術結扎標準

早期結扎標準[14]:嚴重的肺出血或頑固性低血壓經正性肌力藥物治療效果不佳,經心臟超聲檢查證實存在有血流動力學意義的PDA(hemodynamically significant PDA,hsPDA)。

晚期結扎標準[14]:心前區搏動明顯,可聞及收縮期雜音,心動過速;肺血流量增加的臨床癥狀,如氧需求或通氣需求增加,持續呼吸機依賴;體循環血流減少的臨床癥狀,如頑固性低血壓、脈壓差增大、喂養不耐受、NEC;心臟超聲檢查提示存在hsPDA。

1.4 統計學分析

采用SPSS 21.0 軟件對數據進行分析。正態分布的計量資料以均數±標準差(±s)表示,2組間比較采用兩樣本t檢驗;非正態分布計量資料以中位數(四分位數間距)[M(P25,P75)]表示,2組間比較采用Mann-WhitneyU檢驗;計數資料以例和率(%)表示,率的比較采用χ2檢驗或Fisher確切概率法。影響因素分析采用二元logistic 回歸分析。所有檢驗均為雙側檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般情況及母孕期情況

共有72 例VLBWI 符合納入標準,其中早期結扎組19 例(26%),晚期結扎組53 例(74%);男性36 例(50%),女性36 例(50%);平均胎齡(27.4±1.3)周,平均出生體重為(984±225)g。早期結扎組胎齡及出生體重均低于晚期結扎組(P<0.05)。2 組間母孕期情況、男性比例、剖宮產比例、生后5 min Apgar 評分、PS 應用及SGA 發生率比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

表1 早期結扎組和晚期結扎組患兒產前及圍生期特征

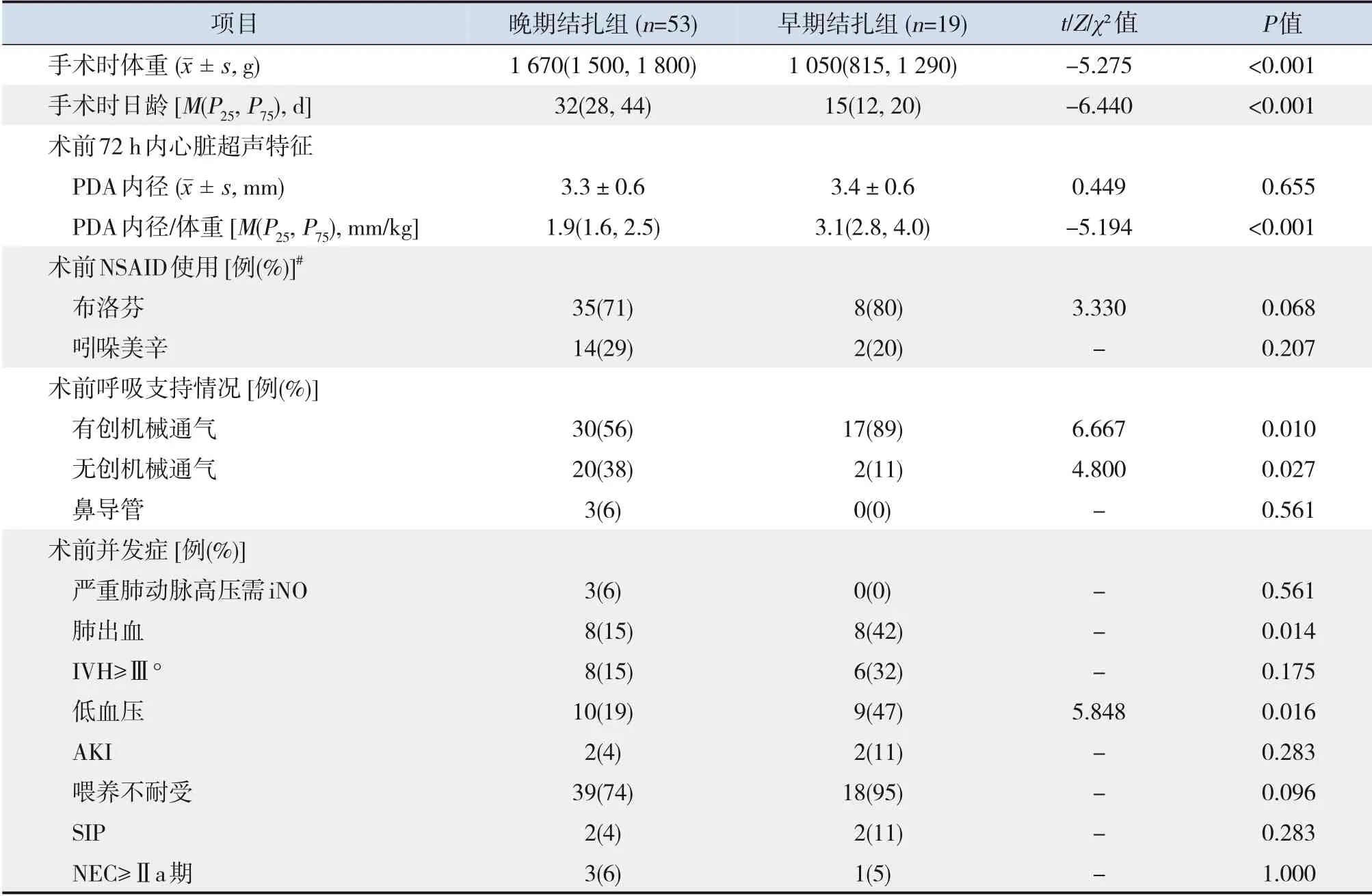

2.2 早期結扎組和晚期結扎組患兒術前特征比較

早期結扎組手術時日齡及手術時體重低于晚期結扎組(P<0.05),早期結扎組術前有創機械通氣、肺出血及低血壓的發生率均高于晚期結扎組(P<0.05),早期結扎組術前無創機械通氣發生率低于晚期結扎組(P<0.05)。2 組間術前72 h PDA 內徑差異無統計學意義(P>0.05),但早期結扎組術前72 h PDA 內徑/體重高于晚期結扎組(P<0.05)。見表2。

表2 早期結扎組和晚期結扎組患兒術前特征比較

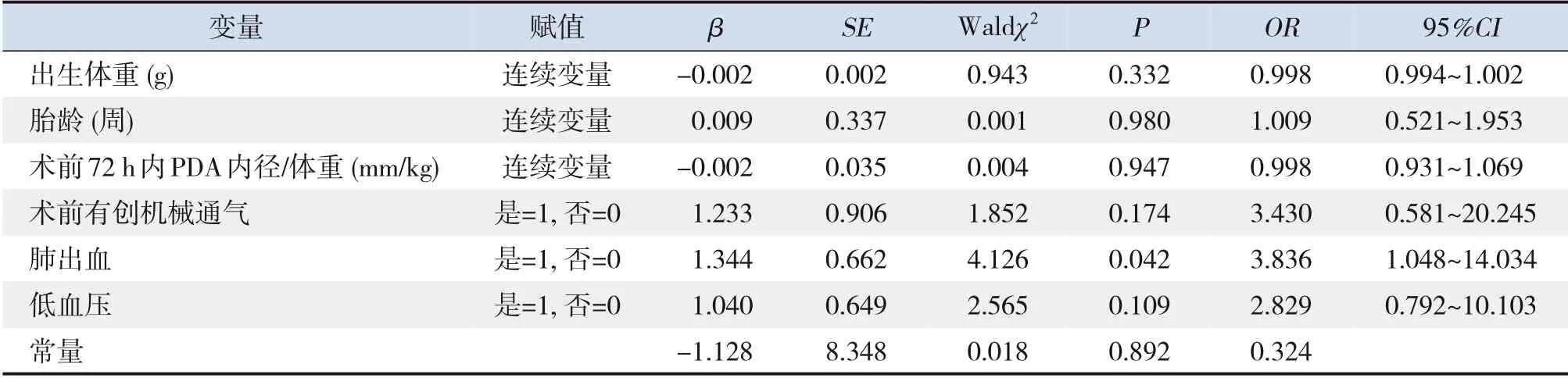

2.3 二元logistic回歸分析

以是否為PDA早期結扎作為因變量,以2組比較差異有統計學意義的項目作為自變量,即出生體重、胎齡、術前72 h 內PDA 內徑/體重、術前有創機械通氣、肺出血、低血壓等納入分析(因術前有創機械通氣和術前無創機械通氣2個變量之間存在關聯且變化趨勢相反,為了避免對分析結果造成干擾,故僅納入術前有創機械通氣),結果顯示,肺出血宜早期行PDA 手術結扎(P<0.05),見表3。

表3 PDA早期手術結扎危險因素的logistic回歸分析

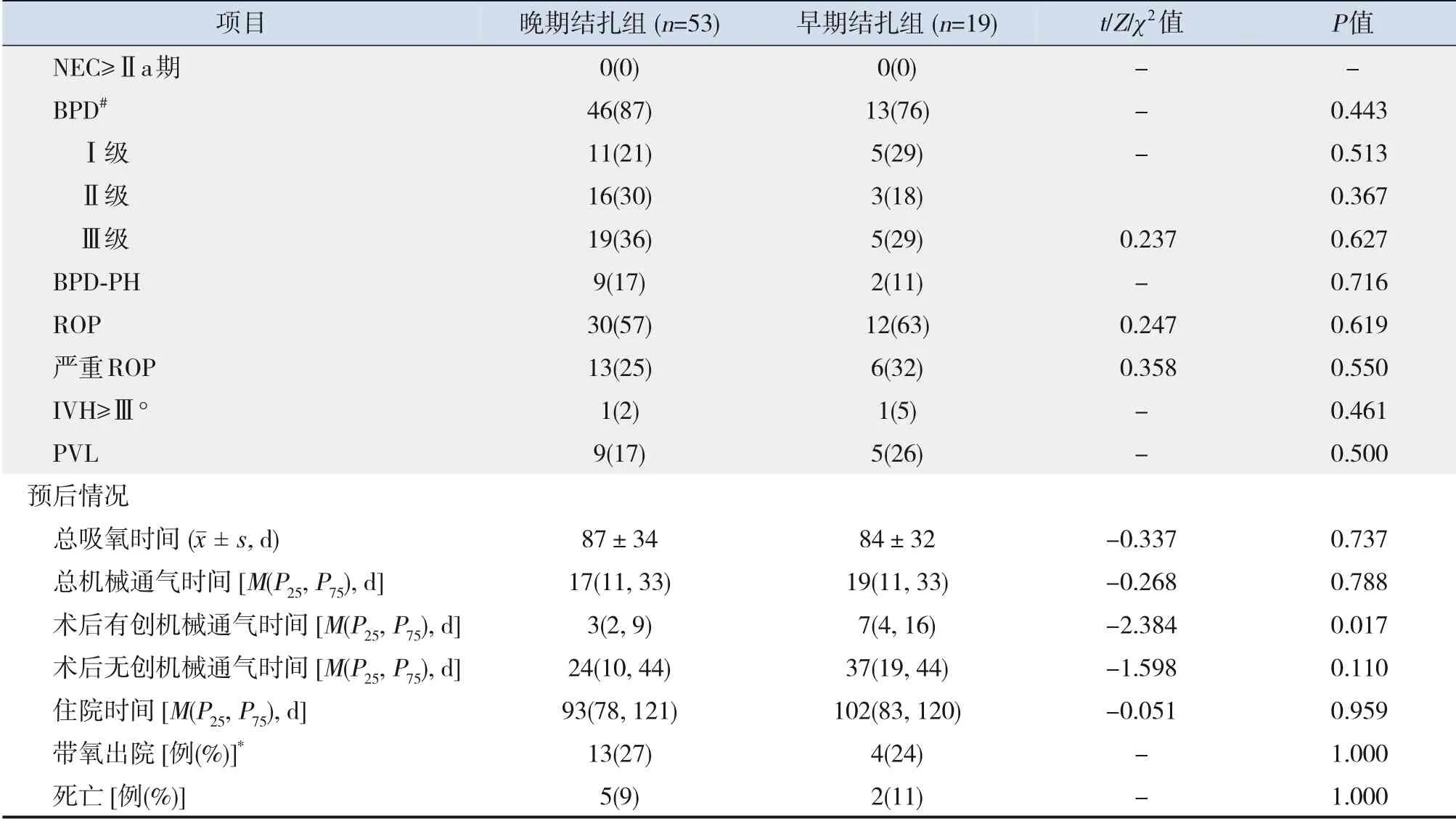

2.4 早期結扎組和晚期結扎組患兒術中PDA 外徑、術后并發癥及預后的比較

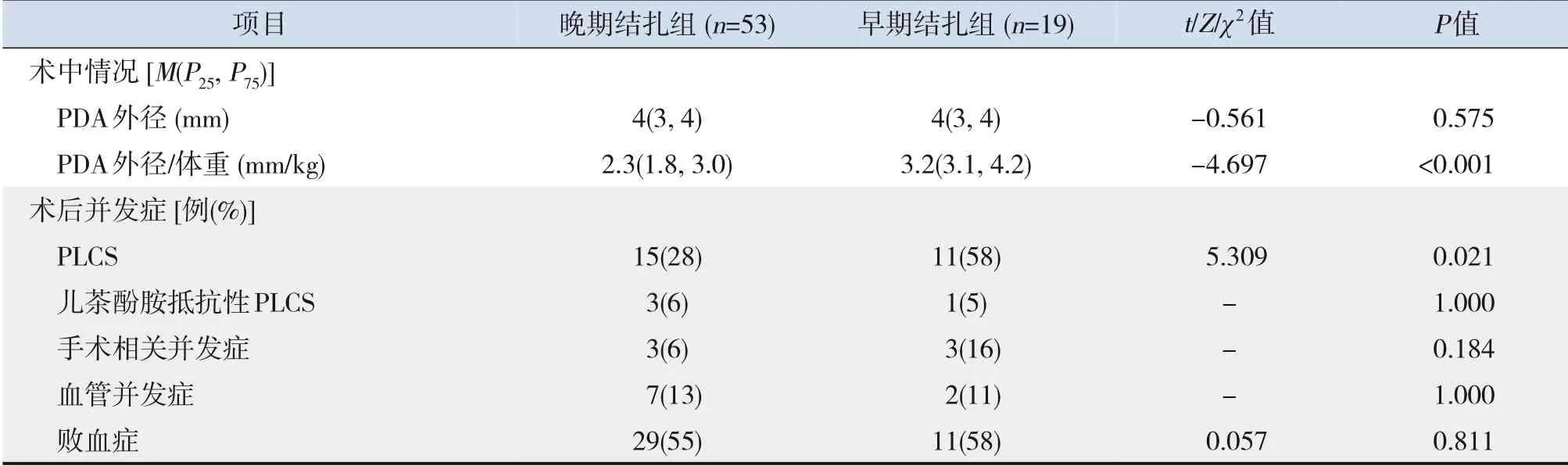

早期結扎組患兒術中PDA 外徑/體重、術后PLCS 發生率及術后有創機械通氣時間均大于晚期結扎組(P<0.05)。2組間術中PDA外徑、術后IVH≥Ⅲ°、PVL、敗血癥、NEC≥Ⅱa 期、BPD(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級)、BPD-PH、ROP、嚴重ROP、兒茶酚胺抵抗性PLCS、血管及手術相關并發癥發生率,以及總機械通氣時間、總吸氧時間、術后無創機械通氣時間、帶氧出院、住院時間、病死率比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表4。

表4 (續)

表4 早期結扎組和晚期結扎組患兒術中PDA外徑、術后并發癥及預后的比較

3 討論

由于早產兒導管平滑肌發育不成熟,對生后的高氧環境刺激不敏感及血漿前列腺素水平較高等,導致其動脈導管往往延遲關閉,并容易進展為hsPDA,從而引起心、肺等多臟器功能損害[5,15]。對于存在藥物治療禁忌證或是藥物治療失敗且PDA 仍然具有血流動力學意義者,則考慮進行手術干預,但手術結扎的最佳時機及手術適應證仍存在不少爭議[7]。研究發現,因為嘗試藥物治療而延遲手術結扎可能會導致各種并發癥,尤其是藥物治療失敗患兒的死亡風險明顯增加[16]。因此,部分中心將手術結扎作為合并NEC、IVH、肺出血、血小板減少或嚴重少尿患兒的一線治療方案[14,17]。多倫多Sick 兒童醫院制定了嚴格的早產兒PDA 結扎的臨床標準和分類系統,只有當出現嚴重的肺出血伴氧合功能障礙及頑固性體循環低血壓需要2種或以上正性肌力藥物時方給予早期手術結扎,從而大大減少了PDA 的結扎數量[14]。本研究發現,早期結扎組患兒胎齡及出生體重明顯小于晚期結扎組,術前有創機械通氣、肺出血及低血壓的發生率明顯高于晚期結扎組,通過logistic 回歸分析發現,肺出血宜早期行手術結扎,這與上述研究[14,17]一致。

PDA 直徑是最常用的評估hsPDA 且與手術結扎相關的心臟超聲指標,是經動脈導管分流量的重要影響因素,可通過二維或彩色多普勒成像測量肺動脈端最小值獲取,并常以PDA 直徑與體重之比來表示[18-19]。Kwinta 等[20]發現,生后48 h 內的PDA 直徑/體重>1.5 mm/kg 聯合FiO2>0.3 可以作為手術結扎的預測指標,其靈敏度和特異度均在80%以上。另外,我們之前的一項研究結果顯示PDA 直徑/體重來預測PDA 需要干預的截斷值為3.2 mm/kg[6]。本研究發現,2組間患兒術前72 h內的PDA內徑及術中PDA外徑差異均無統計學意義,但早期結扎組PDA內徑/體重及PDA外徑/體重均顯著高于晚期結扎組,提示PDA 直徑/體重來評價其血流動力學改變可能優于PDA 直徑的絕對值,但能否預測患兒是否需要早期結扎尚需進一步研究。

PDA 手術結扎瞬間會引起顯著的血流動力學變化,主要表現為體循環血量、外周血管阻力及左心室后負荷的突然增加,同時,肺順應性在術后迅速改善使每分鐘通氣量增加及肺部過度擴張,進一步損害腔靜脈及肺靜脈回流,從而引起左心室前負荷下降,最終導致左心室心肌功能障礙及結扎后低血壓[21]。研究發現,10%~45%的早產兒在PDA結扎手術后6~24 h出現PLCS[22]。另外,手術時日齡被認為是PDA術后發生PLCS的強烈預測因素[10,23]。Teixeira 等[24]發現PDA 早期結扎與術后8 h 收縮壓下降和正性肌力藥物需求增加有關。Harting等[25]研究進一步證實手術時日齡聯合胎齡及術前呼吸機依賴可以預測PDA 術后血流動力學紊亂。本研究結果顯示,早期結扎組術后PLCS 發生率明顯高于晚期結扎組,與上述研究[24-25]結果一致。

關于PDA 治療的時機與BPD 之間的關系尚未明確。過去幾十年的研究主要比較藥物治療和手術結扎關閉PDA 的差異,結果顯示手術結扎治療會增加BPD 的患病風險[7,26]。但是隨著早產兒PDA 手術結扎量的減少,BPD 的發病率不降反增[27]。另外,也有研究認為PDA 持續的左向右分流會增加肺循環血流量,可以引起肺毛細血管內皮損傷,刺激炎癥級聯反應,同時增加了肺毛細血管靜水壓,進一步加重肺水腫,從而造成呼吸機支持及BPD 患病風險的增加[28],而早期手術結扎可以減少hsPDA 的暴露時間,減輕肺水腫,促進早期氣管拔管[29-30]。最近的一項薈萃分析納入了6項回顧性研究來比較早產兒PDA早期結扎和晚期結扎的病死率及并發癥情況,結果表明早期結扎組術后24 h 吸入氧濃度及有創呼吸機支持時間明顯減少,但2組間的BPD發生率無顯著差異[26]。本研究結果顯示,早期結扎組術后有創機械通氣時間長于晚期結扎組,但2組間BPD,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級BPD及BPD-PH的發生率比較差異均無統計學意義,與上述研究[26]結果一致。

本研究的局限性主要有:(1)該研究為回顧性研究,早期結扎組樣本量相對較少,且并未設計非手術結扎關閉hsPDA 作為對照組;(2)該研究并未對患兒遠期神經功能進行評估,后續需進一步隨訪2組患兒的神經系統預后情況。

綜上,當VLBWI 生后出現嚴重肺出血并經心臟超聲證實存在hsPDA 時,可行早期手術結扎關閉PDA,但應警惕PLCS 的發生。另外,PDA 的早期手術結扎并未增加手術本身和遠期并發癥及死亡的風險,是一種安全、可行的治療方案。

利益沖突聲明:所有作者均聲明不存在利益沖突。