“4B”小提琴協奏曲中的聲音動能與音響力場

文◎孫懿凡

1983 年,錢仁康先生發表《音樂的內容和形式》①錢仁康《音樂的內容和形式》,《音樂研究》1983年第1 期。一文,其第三部分“形式的源和流”中提到了五種不同的旋律形態:歌唱性旋律、宣敘性旋律、模擬性旋律、器樂性旋律與和聲化旋律。其中,他對第四種器樂性旋律的敘述尤其值得關注。錢先生認為,這種旋律來源于器樂的音調,并以里姆斯基-科薩科夫的《野蜂飛舞》為例,說明這種旋律寫作既模擬了野蜂的飛鳴,又與小提琴的演奏技巧相適應。有一關鍵點值得注意,即旋律寫作符合樂器本身的特性及特質。這便意味著,該類旋律走勢的婉轉起伏,其本意并非如歌化、人聲化的追求,而是完全基于樂器表現性能的或功能性、或抒情性的表達。顯然,與器樂性旋律兩相對立的便是歌唱性旋律。先生指出,歌唱性旋律來源于詩歌的音調,相較于語言的平實,更具韻律,但它始終不會脫離人聲歌唱的局限;器樂性旋律卻恰恰顛覆了這一點,它通常不利于歌唱,抒情性不強,依托樂器自身的演奏特性書寫獨屬于樂器本身的線條。

本文遵循錢先生的思路,選定巴赫《a小調小提琴協奏曲》(No.1,BWV1041)、貝多芬《D 大調小提琴協奏曲》(Op.61)、勃拉姆斯《D 大調小提琴協奏曲》(Op.77)、貝爾格《小提琴協奏曲》四首作品,就作品中的器樂性旋律進行研究,摸清線條脈絡,厘清發展邏輯,描畫出作品特有的線條感。之所以選擇這四位作曲家的作品,有兩個主要原因:一是四位作曲家的小提琴協奏曲具備公認的經典品格;二是四部作品分屬四個時期,故而能夠作從巴洛克時期至20 世紀音樂作品的縱向比較,從而進一步顯現不同時期歷史語境下作曲家在面對該類旋律寫作時的個性化風格。極為巧合的是,四位作曲家的名字恰好都以字母B 開頭,相較于往常我們所熟知的“3B”(巴赫、貝多芬、勃拉姆斯),此次特意將貝爾格納入其中,以“4B”進行統稱,以期成就特定的作曲家群像化敘事。

本研究面臨的首要問題是,如何識別并選擇作品中的器樂性旋律。筆者的方法是,出于篇幅和統一性的考慮,將關注點聚焦于四部作品的首樂章;再考慮到作品規模因受多方面作曲規則(結構、配器等)的制約而呈現出迥異的形態,因此集中關注首樂章的小提琴獨奏聲部,尤其重視除主題呈示外的連接部分。之所以選取作品的“非典型”②“典型”,是指那些往往最受關注、能夠很快抓住作曲家寫作特點的、具概括性和代表性段落,如主題呈示、華彩等;“非典型”,則是指除具前述特性以外的段落,如連接段、主題前的預示或主題后的收束等。局部進行觀察,一方面是基于經驗,往往作品的主題寫作會更傾向于歌唱性旋律;另一方面則是肯定作品中以往不太受人重視甚至忽視的連接部分的純粹陳述功能,針對其隨自身書寫所釋放的聲音動能,并就此聚合音響力場。

本文通過感性直覺聲音進入局部工藝結構分析,其間涉及不同時期音樂風格與作曲家個性的比照,以行象為骨,以聲音為動能,積聚音響力場。進一步,或許還有內涵的攝入乃至腔調的滋生。

一、漫步————巴赫《a 小調小提琴協奏曲》第一樂章

巴洛克時期盛期的樂隊風格和室內樂風格,往往并不涇渭分明,這也是巴赫《a小調小提琴協奏曲》盡管體裁界定為協奏曲,但是通篇充滿重奏氛圍的原因。然而,這并不妨礙巴赫將意大利風格的利都奈羅創作原則與德國風格的復調音樂傳統相結合,確立了協奏曲寫作中所謂的“巴赫風格”③參見劉小龍《利都奈羅在〈勃蘭登堡協奏曲〉中的運用(上)》,《中央音樂學院學報》2002 年第2 期,第39 頁。。這部《a 小調小提琴協奏曲》寫于1730 年,早在9 年前《勃蘭登堡協奏曲》第四首第一樂章的創作中,巴赫便著重突出小提琴聲部的活躍性,兩個獨奏段儼然是小提琴協奏曲局部的縮影,尤其是第二獨奏段的連續三十二分音符,毫無縫隙感地向前涌動時,大量模進的積聚成為其線條走勢的壓倒性規訓方式。而這種率先抓住聽眾注意力的方式,被巴赫極為偏好地繼續使用于《a 小調小提琴協奏曲》當中。

鑒于這部小提琴協奏曲的第一樂章以利都奈羅原則建構,段落感來自全奏段與獨奏段的交替而非主題呈示,故在此以具有代表性的第一獨奏段(第25——56 小節)為對象,并根據其運動形態的改變,將其劃分成a 段(第25——44 小節)和b 段(第45——56 小節)。事實上,該獨奏段幾乎通篇被模進填滿:a 段是三組模進的集合;b 段規模較小,包含一組模進和進入全奏段的連接部分。現將四組模進分列如下。

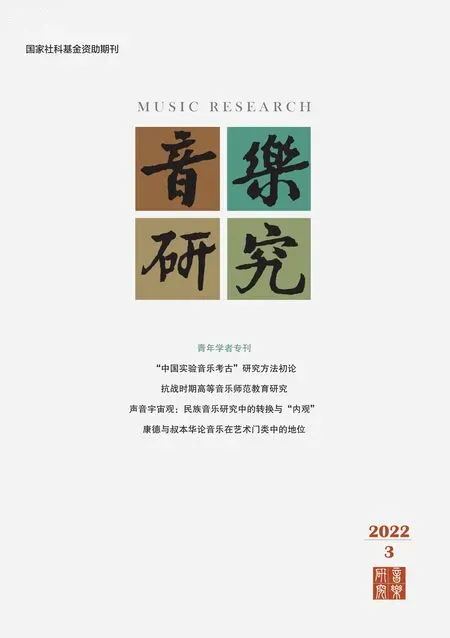

模進一:第25——29 小節,以e——d——e為拱底,a——?g——a 和b——a——b 為拱頂,c——b、d——c 為句逗標識,呈現出一個整體向上的“小”④典型拱型結構,需包括拱底、拱肩、拱頂三部分,此處缺少拱肩,故命名為“小”拱型。拱型結構(見譜例1)。

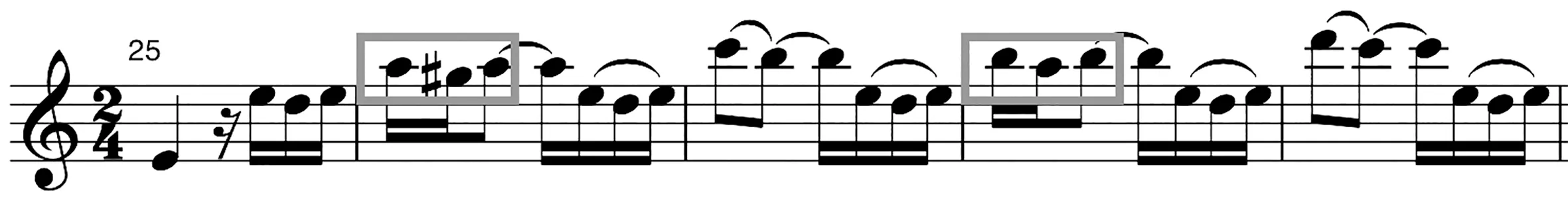

模進二:第30——32 小節,分別以c、b、a為開始音的下行五音列分別接續d、c、b 的輔助音,整體趨勢向下(見譜例2)。

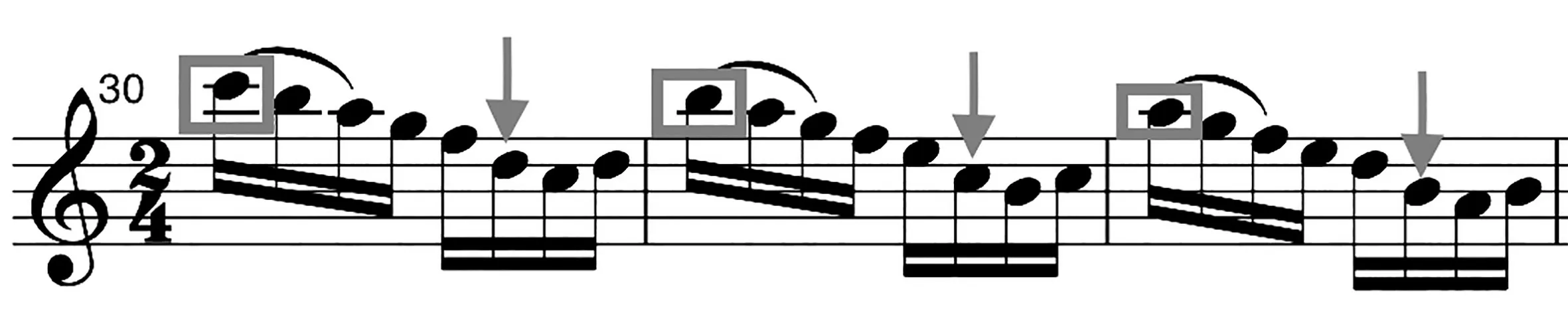

模進三:第34——41 小節,仍以c、b、a為開始音構成輔助音與上行“八度+三度”以及下行四音列的組合,盡管有上行跳進,但總體走勢向下(見譜例3)。

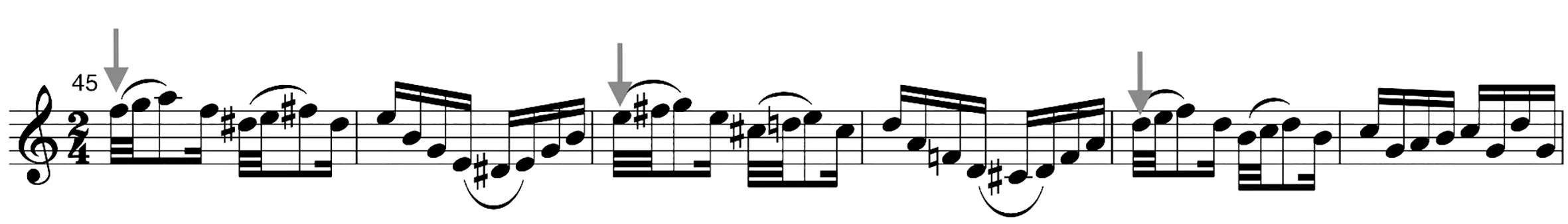

模進四(b 段):第45——50 小節,以f、e、d為始音的切分后接分解和弦,中間鑲嵌一個經過音,繼續下行(見譜例4)。

譜例1 巴赫《a 小調小提琴協奏曲》第一樂章第25——29 小節

譜例2 巴赫《a 小調小提琴協奏曲》第一樂章第30——32 小節

譜例3 巴赫《a 小調小提琴協奏曲》第一樂章第34——41 小節

譜例4 巴赫《a 小調小提琴協奏曲》第一樂章第45——50 小節

在以上譜例中,每一組模進均完整呈示三次,換句話說,上述每組模進最多重復三次,就一定進行到下一組模進。“逢三必轉”的現象,是小提琴聲部走向的鮮明規律。顯然,聽覺疲勞這一生理因素占據首要位置,長時間的無變化運動并非巴洛克時期的審美追求,因此短小精悍的“原型”需要某種動力拉長,以保證氣息的綿長,旋律的延續。可是需要注意的是,這種動力性往往伴隨上、下行。從感性體驗角度來說,上行似乎動力性更強(但事實上,在第二獨奏段,巴赫嘗試寫作超過三次重復的上行模進),更何況上述模進大部分呈下行趨勢,依靠模進所形成的拉力并不能夠達到力量的積蓄;相反,動能在一次次重復中逐漸喪失,究其本質,調性路徑或許是那只看不見的手。雖然針對巴洛克時期的作品談論調性布局的問題顯得有些“不合時宜”,以古典時期的創作標準來進行比照也有些“生硬”;但是跨越時期的反推審視,或許能避免某些遮蔽,解答感性體驗方面的困惑。

第一獨奏段的調性變化主要體現在b 段,在模進的推動下,音樂的調性沿著a →e →G →C 的路徑進行,似乎主調朝向屬調再經由屬關系大調走至主關系大調這一布局,非常完整且具鮮明導向性。但與譜面進行分析比照便可發現,這一運動太快了,快到幾乎每一個模進單位都完成了通過變音轉調并出現調性主和弦的任務。沒有準備過程的調性運動,好似身處有明顯出口標識的迷宮,其探索性、戲劇性全被泯滅后,出口也就沒有那么重要了。

巴赫的這部《a 小調小提琴協奏曲》中的小提琴聲部,一方面借模進之力,凸顯器樂特性,音樂綿延不絕;另一方面,當音樂向前進行卻不需要“出口”時,一切聲音線條的進行仿佛語調的自如延展,有重復變化,有語言指向,婉轉通暢且清新自然。

二、砥礪前行————貝多芬《D 大調小提琴協奏曲》第一樂章

相較于巴赫小提琴協奏曲顯示出的室內樂氛圍,貝多芬的《D 大調小提琴協奏曲》,是在古典協奏曲體裁形式完全確立以后進一步創新的作品:一方面將小提琴獨奏聲部的地位大幅度提高,賦予該作品不同于以往的聽覺體驗;另一方面又大大加強獨奏與全奏的緊密結合,強調整一性,盡管利都奈羅原則也注重合奏組與獨奏組的關聯,但是獨奏聲部自身的建構與發展常常處于被忽視的情況,更不必深談其表情意義乃至戲劇內涵。貝多芬在中期創作中偏好使用的核心動機貫穿發展手法,在這部小提琴協奏曲中同樣得到嫻熟的運用。第一樂章開頭定音鼓的四聲擊奏,成為穿行全曲的動機,默默控制全曲的發展與統一。主題呈示自不必多說,核心動機的顯現必屬意料之中,而是否滲透進連接部分,抑或其自身有獨立建構的邏輯,是下文重點關注的對象。

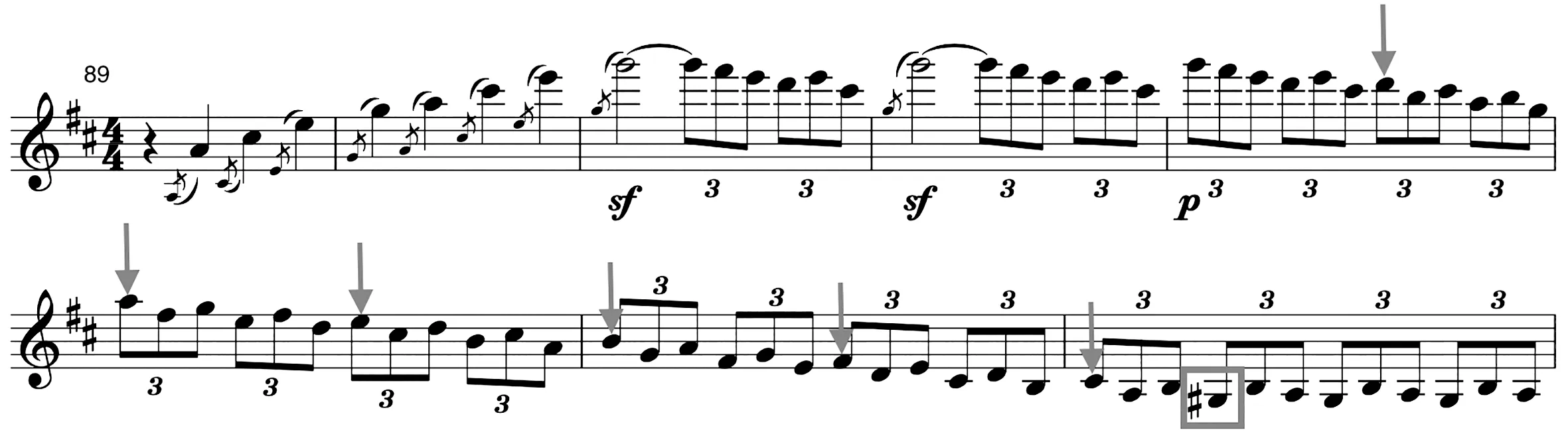

貝多芬寫作小提琴聲部的連接部分,儼然是一個個華彩片段,裝飾性極強。分解八度、三度或四度,音階式或回音性質的經過音群,持續音與旋律的交錯,以及分解和弦等手法在樂曲中比比皆是。除炫技性的手法加成外,線條本身的運動走勢所積蓄的動能主要來自以下幾個方面(以第89——101 小節為例)。

(一)“類菱形”鏈式展開

當旋律經過分解和弦式大幅度直線上行攀升至G 音后,開始頗有意味地來回折返式下行(見譜例5),第一次折返從第93小節的第三拍開始。三連音的第一個音來自第二拍的音頭,前一個音頭的三音列是大二度上行接大三度下行;而當第二次被啟用時,則變成先大三度下行接大二度上行,二者形成倒影關系,構成類菱形形狀,并由此規律向前重復推動六次,最后停在具有調性標識的?G 上,順便完成調性轉移的準備工作。這一類似菱形的線條型態的特殊內涵在于,它既符合追求中心對稱均衡的古典審美形式,又比單調、溫順的圓潤性線條多了兩個棱角,其稍顯曲折回環但仍能機械式運轉的自發動能展現得一覽無遺。

譜例5 貝多芬《D 大調小提琴協奏曲》第一樂章第89——96 小節

(二)數字“三”的秩序

上文提到巴赫在運用模進時,極為謹慎地計算模進的使用次數,而有關三的秩序,在貝多芬這段寫作中也有所體現。與巴赫的模進次數主要用于推動展開有所不同,貝多芬的重復主要目的是強調用于轉調的預示。在這一片段中,重復三次的分別是第91——93 小節和第96 小節的兩組音型(見譜例5),再將視野縮小,實際上強調的是G 音和?G 音,分別指向D 大調和A 大調。可見,副部主題的屬調性,早在第二呈示部的華彩式引入中便已埋藏,給予的三次強調又恰好是6 小節里的最高音和最低音,一高一低,一停住一流動,僅僅通過六次重音便給出調性的邊界。

(三)纖細的力量

這一連接段落同時也是這一樂章小提琴獨奏聲部的常見音區段落,以g3為支點的兩次盤旋和即將進入主部主題前的音階大膽上行,直到攀升至高音d4,包括隨后第二呈示部主部主題與樂隊的支聲復調,依然保持著較高音區。貝多芬在這部作品的絕大部分獨奏旋律,均使用小提琴的較高音域,這一使用習慣借鑒自法國小提琴學派。但大面積、長時段對這一單一音色使用,顯然絕不僅僅只是貝多芬的創意借用,而是帶有極強目的性的聲音修辭。高音區音色必然是纖細的聲音,是一種相對“弱勢”的聲線,發不了多大聲音,引起不了多大關注,但貝多芬偏偏反其道而行之,大段使用,連連接部分也不放過,小提琴用以柔克剛的形式,與樂隊抗衡進行,凸顯了音樂的戲劇性。

貝多芬的《D 大調小提琴協奏曲》,通過華麗的裝飾技巧、樸實的動力性推動凝練聲音線條,再以緊湊的筆觸給出線條的導向,最后經由音色的雕琢給予小提琴協奏曲獨奏聲部一條重構之路。

三、一往無前————勃拉姆斯《D 大調小提琴協奏曲》第一樂章

在西方音樂史上,勃拉姆斯的作品總是會被冠以“繼承”“保守”這類稍顯褒義的詞,更有甚者會直接以“影子”“模仿”等對作曲家進行評價。盡管其創新與成就早已不可比擬,但從其作品中尋找其他作曲家創作手法的蛛絲馬跡,似乎早已成為研究其作品約定俗成的視角,如此抬高其歷史節點地位的做法讓人哭笑不得。接下來即將探討的勃拉姆斯《D 大調小提琴協奏曲》,學界也幾乎不可避免地提及貝多芬和意大利作曲家維奧蒂對其產生的影響。當然,兩位作曲家對其創作之影響無可厚非,但約阿希姆對勃拉姆斯這部作品創作的影響,則不得不提。在小提琴協奏曲的創作歷史上,作曲家與演奏家共同商榷、修改作品的例子如鳳毛麟角,而能堪稱杰作的絕對僅此一部。在二人的創作軼事中,勃拉姆斯的一句抱怨格外引人深思:“至今,我仍不習慣于聽從小提琴家的擺布。”⑤參見勃力斯·思瓦爾茲著,蘇立華譯《約塞夫·約阿希姆與勃拉姆斯小提琴協奏曲的誕生》,《音樂探索》1988 年第4 期,第92 頁。可見,當小提琴家在考慮可奏性等具體實操問題時,作曲家更多追求的是聲音本身。所以即使保羅·亨利·朗評價這部作品時說“貝多芬作為教父站在旁邊,高貴的模式很好地反映到這位年輕大師的作品里”⑥參見〔美〕保羅·亨利·蘭著,戴明瑜譯《十九世紀的協奏曲(下)》,《交響》1987 年第2 期,第69 頁。,也只是證明模式和框架。作曲家對聲音本身的追求,以及本文重點關注的小提琴聲部個人化筆觸所塑造的線條感,才是區別于其他同體裁作品乃至其他大師的核心所在。在此,選擇第一樂章第二呈示部的引子部分(第90——135 小節),以及進入副部前的連接部分(第152——197 小節)為分析對象。

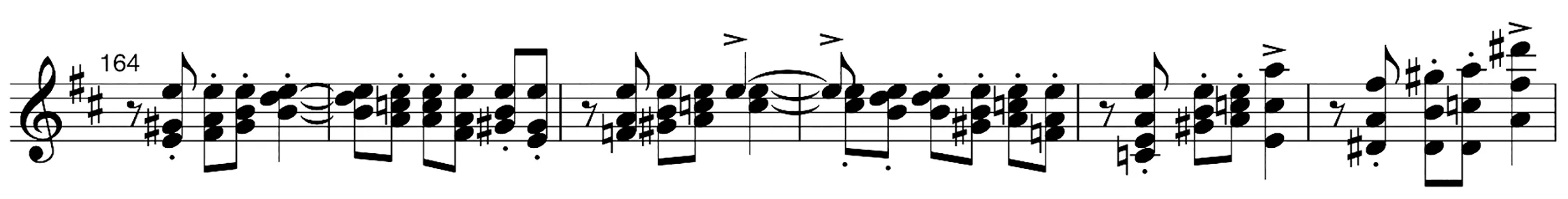

之所以選擇這兩個部分進行研究,在于其最能體現出小提琴聲部的線條感寫作,尤其是當頓挫感極強的一些語匯連綴在一起時依然能夠保持流暢性,實屬難得。這些語匯中最令人“匪夷所思”的,是勃拉姆斯運用了一段長達6 小節(見譜例6)的密集排列柱式和弦連接。這種幾乎無法與流暢性相關聯的聲音曲線,尤其是在最后兩小節還涉及開放排列的柱式和弦連接,作曲家卻巧妙地利用了預示副部主題A 大調的屬音E 音作為高音點,無論三和弦如何激烈始終被高音E 鉗制,從聽覺上自然而然地將其串聯成一組線條,雖然棱角分明,但是也坎坷地前進。

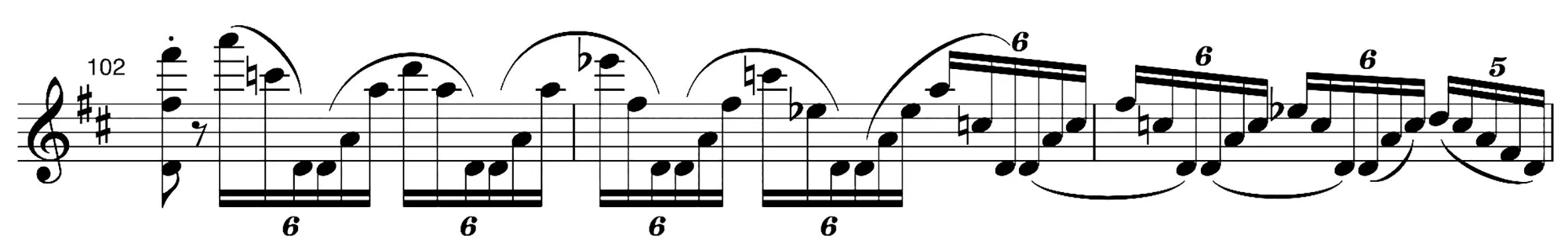

與之類似的是另一組似乎悖論的寫作,大量復音程的大跨度六連音進行(見譜例7),仿佛刻意將圓滑的曲線肆意拉寬,樂曲其他部分都用三連音、五連音來營造流暢的氛圍,唯獨這三小節,勃拉姆斯選擇用最具動力性的六連音(具有三連音的兩倍動力)演奏極難粘合的音程關系。同樣,盡管從聆聽事實而言,顯得有些吃力,但是依然存在線條感,而其關鍵是該段調性的主音D 作為起落點,屢次放開又收回,逃不出D 音的控制。

譜例6 勃拉姆斯《D 大調小提琴協奏曲》第一樂章第164——169 小節

譜例7 勃拉姆斯《D 大調小提琴協奏曲》第一樂章第102——104 小節

兩組自相矛盾的聲音關系組合,都顯現出勃拉姆斯對于離心式線條的偏好,圍繞調性主音或屬音的大幅度旋轉和橫向滾動,形成了一種外拓飛揚、離合起伏的聲音線條。聽似落筆不改、一氣呵成,細品覺出溝壑萬千。

四、順勢人為————貝爾格《小提琴協奏曲》第一樂章

“曖昧性”⑦張漪《阿爾班·貝爾格〈小提琴協奏曲〉研究:語境、分析、詮釋》,上海音樂學院2005 年碩士學位論文,第3 頁。是布列茲更加客觀看待貝爾格的創作后給出的二次評價,好像有些態度不鮮明,但或許也是最為妥帖的說法。顯然,十二音現代創作技法與浪漫主義主調音樂寫作,看似對立的一組關系在貝爾格作品中共存是得出這類評價的關鍵原因。在面對貝爾格《小提琴協奏曲》時,關于協奏曲形式在20 世紀作曲家手中的運用或重新界定,可能是相較于前文所述“核心矛盾”,換句話說,更能代表貝爾格寫作風格偏好的切入研究。20 世紀協奏曲的總體趨勢是“回歸”,所謂“回到巴赫”運動,也是力圖將協奏曲形式恢復到巴洛克樣式,其做法是將“競奏”的含義弱化,尤其是在19 世紀炫技性小提琴家風光無限之后,更多突出“融合”的特性,重新將獨奏樂器與樂隊的地位拉至平等,著重通過音色的對比實現協奏。貝爾格在處理獨奏小提琴與樂隊的關系上,仍舊“曖昧”:一方面保持了競奏的傳統特性;另一方面又以交響化的手法進行融合,成就個人化的協奏曲經典作品。

本文重點關注的是,在調和小提琴和樂隊的競奏融合基礎之上,其獨奏聲部的寫作問題。撇開因十二音寫作規則而形成的音軌跡,以及為迎合美國聽眾喜好而刻意加入的炫技線條,是否還有獨屬于貝爾格的線條感寫作?需要說明的是,演奏時整部作品被分為兩個部分,這在學界已形成共識:全曲由四個樂章組成,第一、二樂章為一組,第三、四樂章為一組,樂章之間不停頓,每組之間停頓。因此,依照樂章進行小節劃分,第一樂章應為第1——103 小節。

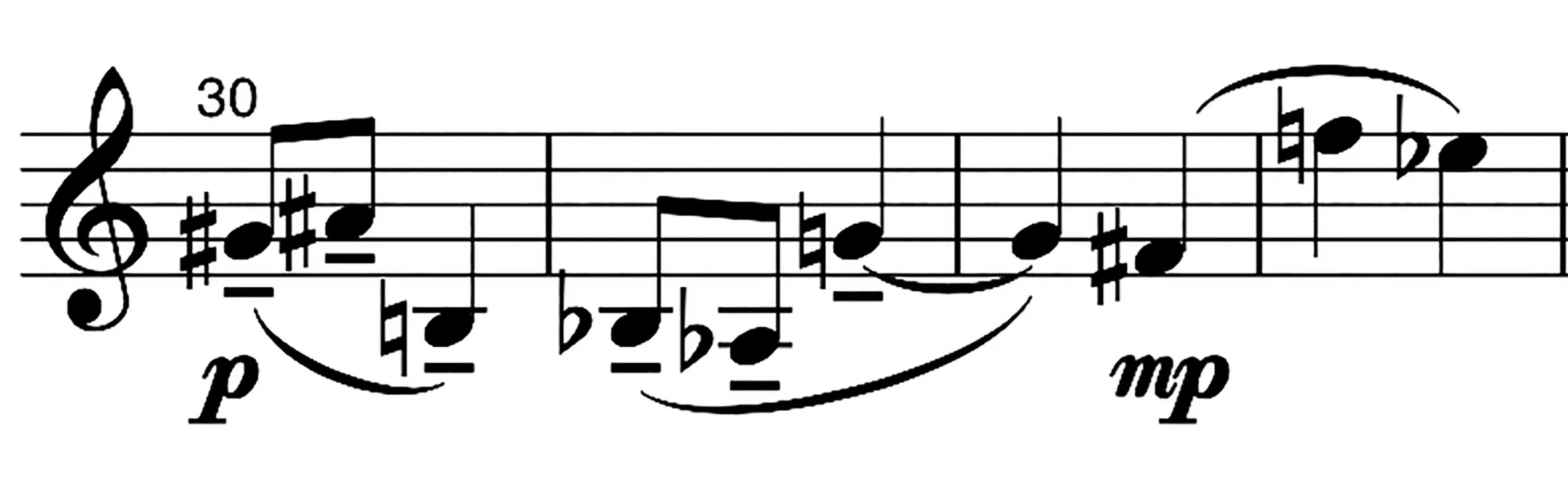

能夠滿足上述條件的獨奏連接部分很少(不在序列走勢范圍內,并且不刻意炫技),幾乎是以音型化方式出現:(1)連接a 音貼音的迂回曲折大跳,以大七度跳進為核心,突然向上翻轉減八度,表現出毫無預兆的走勢(見譜例8);(2)連接b 為斷奏三連音接一長音,長音往往與前一個音形成向上的跳進,稱“三短一長”,略有戲劇性表情,帶語氣的線條(見譜例9);(3)連接c 為十六分音符的三度、六度的曲折屈張,節奏總是控制在快——慢——快中,仿若肌肉記憶般的聲音動作是絕對擯棄在外的(見譜例10);(4)連接d(第54——80 小節,譜例略)是第一樂章中獨奏線條最完整的局部,再次出現“三短一長”的音型化織體和極高音區的級進上行接跳進下行,而后出現連續六連音,中間穿插第一音休止或切分節奏以打亂聽似神經質的線條,從最初的級進盤旋,隨著六連音的不斷累積,音與音之間的距離不斷增加,近似和弦分解,最后再逐漸收縮至小范圍滾動;(5)連接e 的分解和弦從每小節一音逐漸緊縮至每小節四音,以跨小節方式奏出未明確調性的和弦某音,頗有雜亂無章卻似乎有所倚靠的跡象(見譜例11)。

譜例8 貝爾格《小提琴協奏曲》第一樂章第30——33 小節(連接a)

譜例9 貝爾格《小提琴協奏曲》第一樂章第38——40 小節(連接b)

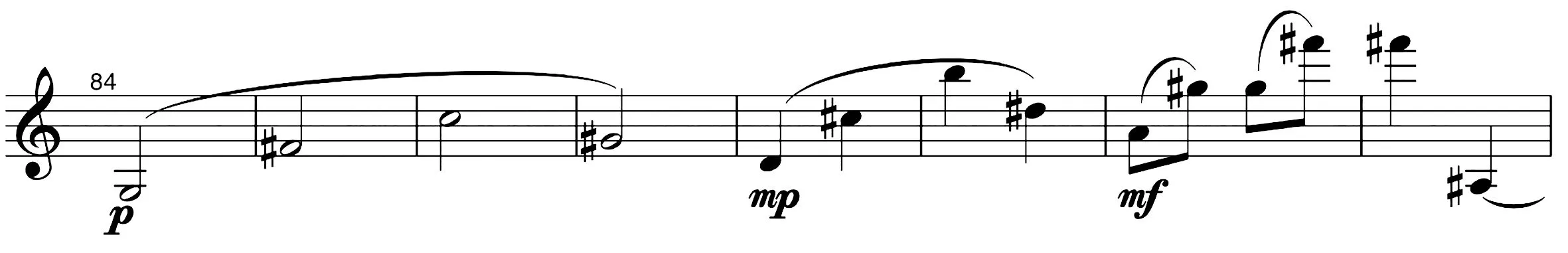

譜例10 貝爾格《小提琴協奏曲》第一樂章第47——50 小節(連接c)

譜例11 貝爾格《小提琴協奏曲》第一樂章第84——91 小節(連接e)

貝爾格的聲音線條,顯然有別于前述三位,處在一個相對自由的節點,書寫個人化風格的線條藝術,可以炫技,也可以嚴謹,無論以何種眼光審視,都能找到憑證。一種音調的邏輯建構,一種牽絲連帶的聲音,聲音一直流淌,但流暢性并不彰顯,有大形、細構,成就作曲家頓挫的線條感。

結 語

通過史學見證率先將作品進行類分,就可以明顯看到小提琴這一器樂旋律線條由簡易、單一、小幅度波動逐漸向復雜、豐富、上下曲折發展,審美追求的不斷突破直至20 世紀的消解,僅從獨奏器樂線條也能窺探一二。當然,作曲家的個性化風格也不應忽視,這一點往往是通過聽感官事實累積的感性經驗而得到的。它常打破歷史界限,或許反其道而觀之,或許以未來審之,才能去除遮蔽,顯現真實的聲音。例如,在看待巴赫的作品時,由感性聆聽而得到的缺乏戲劇性的聲音,由古典調性語言觀照便能探究其原因;又例如,比較聆聽貝多芬和勃拉姆斯的線條聲音,聽到的是幾乎完全相反的音勢走向,可見聲音的建構和雕琢也迥然不同。

四位作曲家在四部作品中的線條聲音,總體而言:巴赫是一種語調音韻的自如延展,綿延不絕且清新自然;貝多芬是一種器樂曲調的滲入曲張,行云流水且華樸共存的聲音;勃拉姆斯是一種聲調的離合起伏,心中溝壑卻落筆不改的聲音;貝爾格是一種音調的邏輯建構,大形流淌兼細構頓挫的聲音。

而通過深度觀照音響材料碎片的聚合手法,即小提琴獨奏聲部如何成就聲音動能這一作業方式后,筆者得出:巴赫的圓轉自如是身處迷宮,卻不用走向出口的自在;貝多芬的內拓靈動是走出了一條重構之路的自信;勃拉姆斯的外拓飛揚是渴望掙脫但不忘回歸的自省;貝爾格的牽絲連帶是曖昧矛盾下的自由。之所以有如此“弦外之音”的內涵體會,完全是依照對四部作品的分析,正如巴赫的結構引擎來自模進的拉力,貝多芬來自“類菱形”鏈式展開的線條走勢,勃拉姆斯來自離心式線條的引力,貝爾格來自隨心所欲的聲音構建。這些聲音驅動,影響了整部作品動能積蓄的厚薄,從而構建特定的音響力場,并由此成就聲音與體悟的合一。

這里,或許會引起爭議的是,音響材料碎片的可靠性問題,即是否可以僅僅通過對局部線條聲音的透視而得到對作品整一性的定位,甚至包括對內涵的顯現?就此,筆者的看法是,局部聲音驅動必然取決于作品核心音響勢力是否具備動能,小提琴獨奏聲部在其自身展開的同時也不斷與其他聲部進行往來,在與他者聲音線條不可分割且無法抽離的交往中,動能的積蓄與轉移并行發展,核心音響勢力的輻射力不斷彌漫,迫使局部聲音以統一的方式去驅動,以一種接近于本能的方式承擔構建音響力場的使命。每一線條,在時間的流淌里完成對聲音忠誠的承諾,并最終實現以聽觀聲,以史為證,以線知人。