社會經濟地位、社會距離與農民工的市民化意愿*

徐延輝 邱 嘯

(1.廈門大學社會與人類學院,福建 廈門 361005;2.廈門理工學院馬克思主義學院,福建 廈門 361024)

國家統計局抽樣調查結果顯示,2020年全國農民工總量約為2.86億人。[1]大量的農民工為城市提供了充足的勞動力,對城市的發展做出了重要貢獻,但是由于長期的城鄉分割以及受以戶籍制度為基礎的二元社會體制的制約和影響,農民工不能享受到與城市居民平等的權益,這勢必會影響農民工的城市居留意愿和社會的穩定發展,因此,加快農業轉移人口市民化十分必要。人們在討論市民化問題時總是暗含或假定農民工都是愿意轉變為城市居民。[2]然而,相關研究發現,有相當數量的新生代農民工并不愿意成為市民。[3]為了更好地推進我國市民化的進程,我們需要對農民工的市民化意愿進行深度考察,了解當前農民工市民化的意愿如何,影響農民工市民化意愿的因素有哪些,未來應該如何推進農民工實現市民化。

一、文獻回顧、研究框架及研究假設

(一)文獻回顧

隨著改革開放的推進和進城務工農民工的增加,農民工市民化問題逐漸引起學界的關注。通過梳理文獻發現,國內學者主要是從社會制度、居住空間、家庭特征及主觀認知等方面探討農民工市民化意愿問題。

社會制度首先引起學者的關注。許多學者基于制度主義,研究戶籍等社會制度對農民工市民化意愿的影響。比如,劉傳江和程建林認為,戶籍制度以及建于其上的就業制度、社會保障制度和城市住房制度等制度安排降低了農民工的市民化意愿。[4]王桂新和胡健集中探討了社會保障制度的作用,養老保險和子女教育等社會保障狀況對農民工的市民化意愿影響更突出。[5]在居住空間方面,住房產權和居住類型成為影響農民工市民化意愿的重要因素,擁有住房產權可以增強農民工的市民化意愿[6]。不同的居住類型意味著生活環境和公共服務存在差異,從而影響著新生代農民工的市民化意愿。[7]家庭因素也是不可忽視的因素。家庭在外務工人數增加會增加農民工的市民化意愿,家庭供養的老人數量會降低市民化意愿。[8]在資本層面,人力資本和社會資本是學者關注的重點,良好的職業培訓、較高的技能以及技術水平能夠增加農民工的市民化意愿,豐富的社會網絡以及較高的社會參與水平同樣可以增強農民工的市民化意愿。[9]工作是農民工立足于城市的基礎,工作時間越長,農民工市民化意愿越低,尤其是超時勞動會明顯降低農民工的市民化意愿。[10]以社會制度、家庭、居住空間和資本視角為代表的研究主要強調客觀因素對農民工市民化意愿的影響。目前也有學者開始強調農民工的主體性,將農民工的主觀體驗作為影響市民化意愿的重要因素,比如社會認知、相對剝奪感等。姚植夫和薛建宏的研究發現,新生代農民工對務工動機、農村生活、社會身份和城市生活境遇的認知顯著影響其市民化意愿。[11]胡軍輝則探討了相對剝奪感對農民工市民化意愿的作用,研究發現農民工市民化意愿隨群體間的相對剝奪感增強而強烈,群體內的相對經濟剝奪感則對其市民化意愿具有激發和催化作用。[12]

學界從不同視角對農民工市民化意愿進行的研究具有重要的理論意義和現實意義,但是目前的研究仍然存在一些不足。首先,在變量測量方面,學者普遍以戶口遷移意愿作為測量指標,因此指標的測量比較單一。其次,在研究視角方面,國內的研究或是基于“經濟人”的假設進行研究,即農民工市民化的意愿是建立在成本-收益的理性計算基礎之上的,或是基于“社會人”的假設,即農民工的市民化意愿主要受社會因素的影響,很少有學者將這兩者結合在一起進行探討。因此,本文從經濟社會學角度出發,基于“經濟人”和“社會人”的假設,從社會經濟地位和社會距離的角度來探討農民工的市民化意愿問題。

(二)研究框架與研究假設

根據經濟學的理論,移民是否愿意遷移主要基于個人的理性選擇,如果遷移帶來的預期凈收益大于遷移的成本,那么移民就會傾向于遷移。[13]但是,這一理論框架強調移民在移入地獲得包括工資在內的物質層面利益,過于強調經濟理性,使得分析的框架有些狹窄。本文在這一框架的基礎上進行拓展,認為人們在城市中的“收益”既包括個體在勞動力市場上獲得的物質利益,如收入、各種社會保險以及較高的職業地位,也包括個體在城市中建立的良好的社會關系,從而將“經濟人”假設和“社會人”假設結合起來思考遷移行為。

對于農民工而言,要想在城市中真正立足,個人在勞動力市場上獲得的收入至關重要,持續而穩定的收入是農民工融入城市的基礎,然而僅僅考慮收入是不夠的,還需要考慮農民工的職業身份,因為雖然有部分農民工的收入不低于普通的市民,但是由于處于較低的職業層級,農民工依然會受到歧視。只有擁有充足的收入和體面的職業,能夠和城市市民進行平等對話,農民工才更愿意實現市民化,所以本文將社會經濟地位引入到研究中。

除了獲得物質利益外,農民工需要適應新的社會交往規范、建立新的社會關系,這對一直生活在鄉土社會中的農民工是一個新的挑戰。雖然農民工被城市居民視為“他者”,城市居民并不愿意與農民工建立更多的聯系,但是由于共同生活在一個場域中,農民工與市民之間必然或多或少要建立各種社會關系,社會關系必然會對農民工城市居留意愿產生影響。良好的社會關系有助于農民工獲得各種物質利益,同時也可以給他們帶來精神上的慰藉,彌補他們因為離開故鄉而造成的原有地緣和血緣關系的缺失。社會關系的質量可以通過社會距離來體現,所以本文引入社會距離這一變量。那么,社會經濟地位、社會距離與農民工市民化意愿之間是否存在相關性?

1.社會經濟地位與農民工市民化意愿

社會經濟地位是指個體或群體在社會中所處的位置,是個體在教育、收入和職業等方面的綜合體現。鄧肯最先將這一概念正式引入到社會學研究中,他利用收入和教育水平對職業聲望的回歸系數進行計算,得出所有職業的聲望得分即社會經濟地位指數。[14]

目前尚無文獻直接探討社會經濟地位與農民工市民化意愿之間的關系,雖然也有研究探討了社會經濟地位的不同維度對農民工市民化意愿的影響,但是并不系統。本文將借鑒其他相關理論和研究來探討兩者之間的關系。首先,農民工向城市遷移的過程,實際上也是一個獲得社會經濟地位的過程,如果在這個過程中,農民工能夠獲得進一步受教育的機會以及比較體面的工作,收入比之前有明顯提高,可以為農民工的市民化提供物質基礎,[15]這會進一步增加他們的市民化意愿。其次,較高的社會經濟地位有助于農民工跨越市民與非市民之間的制度“門檻”。[2]如果農民工能夠獲得較高的收入和職業地位,那么他們在一定程度上可以克服戶籍制度等社會制度帶來的一系列障礙。比如,在子女受教育方面,收入較高和職業穩定的農民工可以依靠自身的實力將子女送到教學質量較好的學校,從而跨越相關教育政策和制度的限制。所以,與社會經濟地位較低的農民工相比,社會經濟地位較高的農民工更有能力應對生活中的各種障礙,這在一定程度上可以增加他們的市民化意愿。最后,如果農民工在與城市居民的交往中發現自己的收入、待遇等都處于劣勢,那么可能會產生相對剝奪感,而社會經濟地位的提升有助于應對歧視,降低相對剝奪感,減少不公平感。[16]基于以上分析,我們提出如下假設。

假設1:社會經濟地位越高,農民工的市民化意愿越強烈。

2.社會距離與市民化意愿

塔爾德在《模仿律》一書中首先提出社會距離概念,認為人們會模仿比自己地位高的人,在這些地位較高的人中,最容易模仿的是和自己的社會距離最近的人。[17](P161)在塔爾德的定義中,社會距離主要是指社會地位,因此這一概念充滿客觀色彩。齊美爾則賦予了“社會距離”的主觀色彩,認為社會距離是指一個人在多大程度上認為應該與他人親近或認識的程度,社會距離是人與人之間的內在屏障。[18](P460)帕克用社會距離來衡量群體之間以及群體內部個體之間的親密關系。他給出了社會距離的具體定義:“距離是一種可以測量表現個人和一般社會關系的親密程度和等級……感覺上的距離可以像智力一樣得到測量。”[19](P87-88)博格達斯認為,社會距離是指人與人之間相互理解和感受的等級與程度,它體現了人們之間社會關系的特征。[20]

農民工與城市居民之間的社會距離體現了兩個群體之間的社會關系的親疏程度。在農村,農民工主要生活在熟人社會中,與其他人的社會距離并不大。在城市這個陌生人社會中,農民工不管是在工作場所、居住區,還是在公共空間都有可能與城市居民建立聯系。但是,由于在經濟地位、文化和生活方式等方面存在諸多差異,彼此之間的社會距離較大,從而可能導致如下結果:一方面,社會距離過大可能造成農民工不愿意與市民交往,即使同處在同一個空間內,彼此之間也不愿意交往,互動頻率比較低,從而降低農民工的市民化意愿;另一方面,社會距離越大,越容易造成農民工與城市居民之間的沖突,使得兩個群體之間的疏離感進一步增強,從而降低農民工的城市融入意愿。已有研究表明,社會距離對農民工的社區歸屬感產生影響。[21]如果社區歸屬感較低,勢必會降低市民化意愿;社會距離也會降低農民工的社會融入程度。[9]此外,社會距離還會影響農民工的身份認同,社會距離越小,農民工越傾向于認同自己為城里人。[6]社會距離越大,意味著農民工在主觀層面與市民越疏遠,越容易產生敵意,也不愿意與城市居民進行互動,這樣勢必會降低農民工的身份認同。身份認同的降低,使得農民工的市民化意愿減弱。基于以上分析,本文提出第二個研究假設。

假設2:社會距離越大,農民工的市民化意愿越低。

3.社會距離、社會經濟地位與市民化意愿

如果說社會經濟地位的差異反映的是農民工與城市居民的客觀距離,那么社會距離則反映了他們之間心理上的主觀距離。農民工進入城市后,生活在與城市居民共同組成的場域之中,與城市居民的社會距離的遠近必然影響著他們的市民化意愿,如果與市民的社會距離越大,不能被城市居民接納,那么他們很可能將自己作為一個城市過客,不愿意留在城市中。已有研究表明,社會經濟地位可以降低農民工與市民之間的社會距離,[22]許多農民工作為農村中的“精英”,通過自身的努力,不斷提升自身的社會經濟地位,甚至超越城市居民。農民工在城市中社會經濟地位不斷提高,可能在一定程度上抵消社會距離對市民化意愿的阻礙作用。由此提出本文第三個假設。

假設3:隨著社會經濟地位的提升,社會距離對市民化意愿的作用會減弱。

二、數據來源、變量操作與研究方法

(一)數據來源

本研究數據來源于國家衛生與計劃生育委員會流動人口管理司自2014年開展的全國流動人口動態監測數據,研究者獲得數據使用權。這項調查采取分層、多階段、與規模成比例的PPS方法進行抽樣,調查對象是在本地居住一個月及以上,非本區(縣、市)戶口的15~59周歲流動人口,總共獲得15999個樣本。本研究的研究對象是農民工,即從事非農活動的農村戶籍人口。經過篩選后,獲得有效樣本13655個。

之所以選擇2014年的數據主要基于以下三點考慮。第一,中國流動人口動態監測數據是國家衛生健康委流動人口服務中心收集的全國性流動人口抽樣調查數據,涵蓋全國31個省(區、市)和新疆建設兵團,這一數據不但樣本規模大,而且抽樣設計方案科學合理。另外,相較于中國綜合社會調查(CGSS)、中國社會狀況綜合調查(CSS)、中國勞動力動態調查數據(CLDS)等規模較大的社會調查的數據,中國流動人口動態監測數據更具有針對性,是涉及農民工研究的質量較高的調查數據。第二,2014年社會融合與心理健康數據是一份專題調查數據,這一數據具有較強的獨特性,具體表現在以下三個方面:首先,這一數據中包含大量涉及社會融合、市民化的問題,全面測量市民化意愿的不同維度;其次,這份是數據國家衛生健康委流動人口服務中心目前公開的數據中唯一涉及社會距離的數據;最后,從數據涉及的城市而言,既包括長三角、珠三角這些農民工最為集中的區域的城市,也包括中西部農民工數量較多的城市,因此,這份數據不僅能夠更好地從整體上反映農民工的市民化意愿,依據這一數據提出的政策建議也更具合理性;第三,2014年社會融合與心理健康數據仍然具有時效性。通過與中國流動人口動態監測的最新數據、全國農民工監測報告的數據比較發現,農民工的市民化意愿、社會距離以及社會經濟地位依然沒有發生根本性變化,比如,愿意將戶籍遷入城市的農民工仍然保持相對較低的比例。這意味著這一數據依然能夠準確反映農民工群體的現狀,采用這一數據獲得的研究結論可信且具有說服力。

(二)變量操作

1.因變量:市民化意愿

本文利用戶口遷移意愿和長期居住意愿測量農民工市民化意愿,市民化意愿即因變量。在目前的研究中,很多學者都把遷移戶口作為測量的指標,我們認為這種測量方法比較單一。受到Goldstein的啟發,[23]本文將農民工的市民化意愿分為兩個方面,即制度性市民化意愿和事實性市民化意愿,通過兩個題目來測量。第一個測量的是制度性市民化意愿,通過詢問被調查者是否愿意把戶口遷入本地來測量,“是”賦值為1,“否”賦值為0;第二個測量的是事實性市民化意愿,通過詢問被調查者是否打算在本地長期居住(5年以上)來測量,“打算”賦值為1,“不打算”和“沒想好”賦值為0。

2.自變量

本研究的自變量有兩個:社會經濟地位和社會距離。

關于社會經濟地位,國內學者通常用教育、職業和收入這些客觀指標來衡量。[24-25]但也有學者采取主客觀混合測量法,既包括收入、教育等客觀指標,又包括自評社會經濟地位等主觀指標。[26]本研究基于“經濟人”的假設,主要從客觀方面來測量社會經濟地位,將社會經濟地位劃分為收入、教育與職業三個維度。收入用“您個人上個月(或上次就業)收入多少”來測量,考慮到收入呈偏態分布,將收入取對數。教育程度用受教育年限來測量,未上過學賦值為0,小學賦值為6,初中賦值為9,高中賦值為12,大學專科及以上賦值為15。職業地位用“您現在的主要職業是什么”來測量。根據國家職業分類標準,將職業分為“無固定職業”“生產、運輸設備操作人員”“商業、服務業人員”“辦事人員和有關人員”“專業技術人員”“企業單位負責人”。

社會距離通過以下五個問題來測量:“我愿意與本地人共同居住在同一個街區(社區)”“我愿意與本地人做同事”“我愿意與本地人做鄰居”“我愿意與本地人交朋友”“我愿意自己或親人與本地人通婚”。答案包括“完全不同意”“不同意”“基本同意”“完全同意”四個選項,分別賦值為1~4,為了便于分析,本研究對其反向賦值,然后進行因子分析,KMO值為0.880,并提取出1個公因子,命名為“社會距離因子”,解釋方差達到 73.13%。

控制變量包括性別、年齡、婚姻狀況、住房狀況。男性賦值為1,女性為0。未婚賦值0,其他幾種情況為已婚,賦值為1。住房狀況用“您現住房屬于下列何種性質”來測量,租住單位/雇主房、租住私房、政府提供廉租房和政府提供公租房、單位/雇主提供免費住房(不包括就業場所)、借住房和就業場所表示沒有住房產權,賦值為0。已購政策性保障房、商品房和自建房表示擁有住房產權,賦值為1。本研究的自變量和控制變量的基本情況如表1所示。

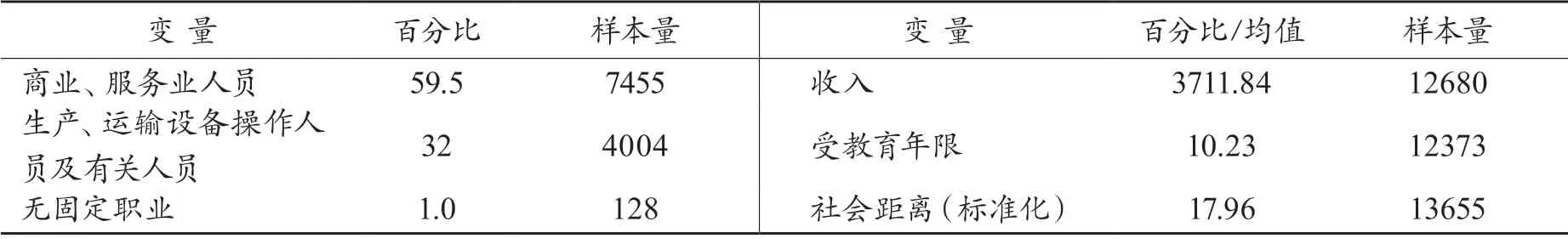

表1 變量描述性分析

(續表)

(三)研究方法

由于因變量是二分變量,所以本文采用二元邏輯斯蒂回歸分析方法。在模型中,二元邏輯斯蒂回歸模型可以分析因變量在各個類別之間發生轉變的概率。也就是說,在控制其他自變量的情況下,可以對某一特定自變量對因變量的影響進行分析,從而檢驗本文提出的研究假設。

三、研究發現

(一)農民工市民化意愿現狀

研究發現,有31.2%的農民工既愿意將戶口遷入到城市又愿意在城市居住,也就是說,既愿意實現制度性市民化又愿意實現行為性市民化,這一類型的農民工在四種類型中比例最高。愿意在城市長期居住但不愿意遷入戶口的農民工的比例為26.1%,愿意遷入戶口而不愿意長期居住的農民工則占15%,有27.6%的農民工沒有市民化意愿。這一結果說明,農民工市民化意愿呈現多樣性,需要分類推進市民化。

表2 農民工市民化意愿現狀

(二)農民工市民化意愿回歸分析

1.社會經濟地位、社會距離與戶口遷移意愿

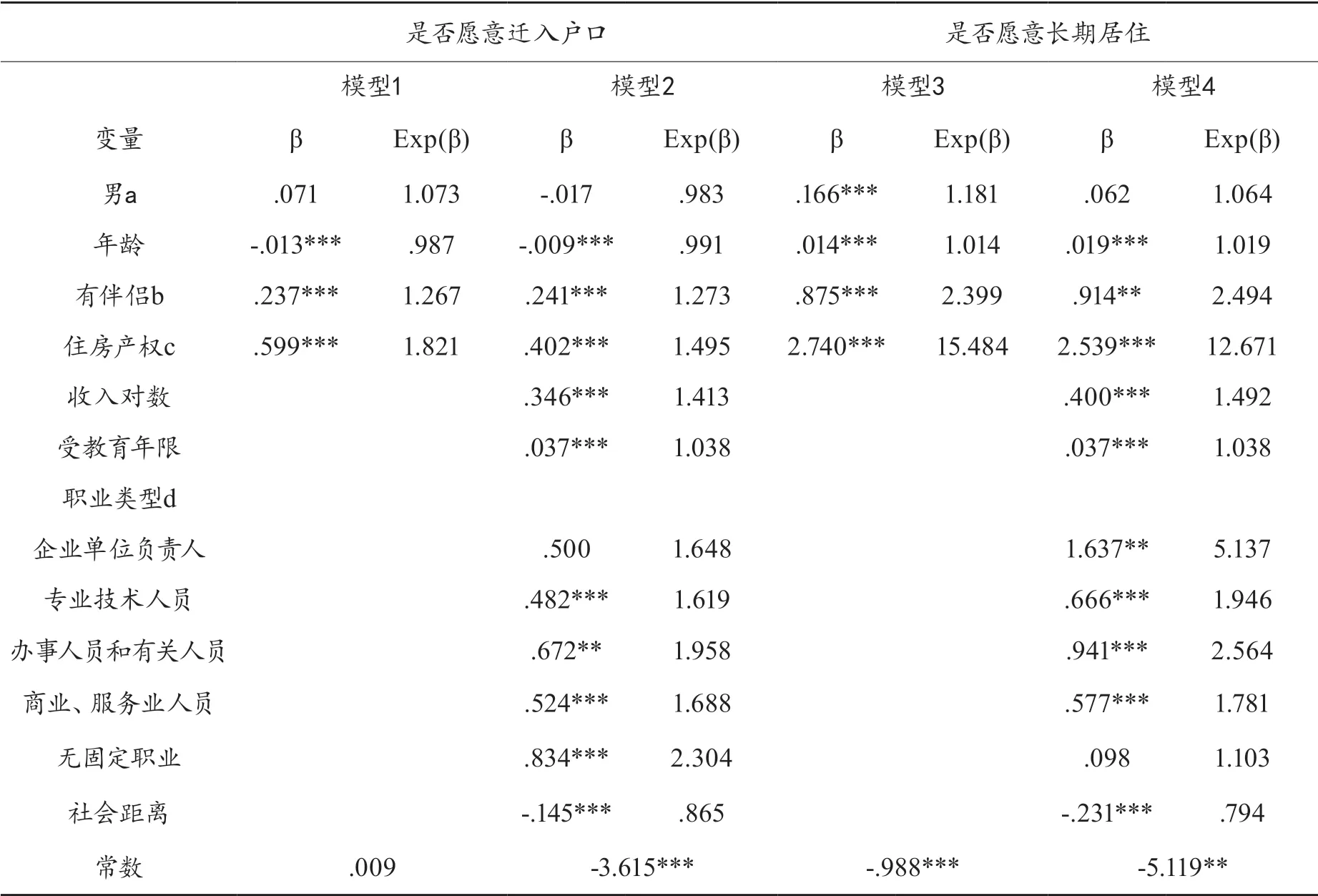

表3所列數據是logit模型分析結果。模型1和模型2的因變量是“是否愿意遷入戶口”,模型1只放入控制變量,模型2加入了社會經濟地位和社會距離兩個變量。模型3和模型4的因變量是“是否愿意長期居住”,模型3只放入控制變量,模型4加入了社會經濟地位和社會距離兩個變量。本文接下來主要報告模型2和模型4的回歸結果。

表3 農民工市民化意愿回歸分析

(續表)

在社會經濟地位方面,收入對數對農民工遷移戶口的意愿具有統計顯著性(p<0.001),收入對數每增加一個單位,農民工遷移戶口的可能性相應增加41.3%。對于農民工而言,遷移戶口意味著失去農村的土地,在面臨各種風險時就失去了一份保障,收入越高,則越有能力抵御面臨的風險,對遷移戶口的后顧之憂相對較少,所以,收入較高的農民工更愿意將戶口遷入到城市。受教育年限對農民工遷移戶口的意愿具有統計顯著性(p<0.001),受教育年限越長,農民工遷移戶口的意愿也越強烈,這與相關研究的結論一致。[5]受教育程度越高,意味著農民工在城市立足的能力越強,因而更有信心將戶口遷入城市。職業類型方面,除了企業單位負責人以外,同生產、運輸設備操作人員及有關人員相比,其他職業類型的農民工遷移戶口的意愿都具有統計顯著性。具體而言,專業技術人員、辦事人員和有關人員、商業、服務業人員、無固定職業的農民工遷移戶口的意愿分別增加61.9%、95.8%、68.8%、130.4%。職業地位越高,社會聲望也就越高,獲得較高職業地位意味著農民工可以獲得更多的尊重,這使得他們愿意實現身份的轉變,獲得城市戶籍。社會經濟地位越高,也意味著農民工有能力克服因為戶籍制度帶來的障礙。研究結果表明社會經濟地位越高,獲得城市戶口的意愿越強,這在一定程度上也說明了,戶口對于農民工在城市中的生活具有重要作用;能夠克服戶籍制度帶來障礙的農民工畢竟是少數,戶籍制度仍然需要繼續改革。

社會距離對農民工遷移戶口的意愿具有統計顯著性(p<0.001),社會距離越大,農民工遷移戶口的意愿越低。由于與城市居民之間的差異較大,農民工容易受到城市居民的歧視,因而影響了農民工戶口遷移意愿。

控制變量方面,男性遷移戶口的意愿低于女性,但是不具有統計顯著性。年齡對遷移戶口的意愿具有統計顯著性(p<0.001),年齡越大,遷移戶口的意愿越低,每增加一歲,遷移戶口的意愿大約降低0.9%,這可能是因為遷移戶口意味著放棄農村的土地,相對于年輕人,年齡較大的農民工更能意識到土地對于他們的重要性,所以不愿意遷移戶口。擁有伴侶對遷移戶口的意愿具有顯著影響,具體而言,擁有伴侶的農民工比沒有伴侶的農民工更愿意遷移戶口的可能性要增加27.3%。擁有住房產權的農民工愿意遷移戶口的可能性要比沒有產權的農民工高49.5%,如果沒有獲得戶口,即使擁有住房產權在生活和工作中仍然會遇到一些障礙,比如子女入學等,所以擁有住房產權的農民工更渴望通過獲得城市戶口來擺脫這些障礙,因此遷移戶口的意愿可能強一些。

2.社會經濟地位、社會距離與長期居住意愿

通過模型4,我們可以發現,收入對數可以增強農民工在城市長期居住的意愿(p<0.001),收入對數每增加一個單位,農民工在城市長期居住的意愿就會增加49.2%。這是因為收入是農民工在城市立足的基礎,只有獲得充足的收入,農民工才有可能在城市居住和生活。受教育年限可以增強農民工在城市長期居住的意愿,受教育年限每增加一年,農民工在城市長期居住的意愿就會增加3.8%。一方面是因為受教育年限越長,農民工有更高的可能性獲得較高的收入,為他們在城市長期居住打下了基礎;另一方面,也更容易接受城市的各種文化價值觀和生活方式,從而更愿意在城市中長期居住。職業類型對農民工在城市長期居住的意愿具有統計顯著性,企業單位負責人、專業技術人員、辦事人員和有關人員、商業、服務業人員的農民工在城市長期居住的意愿分別是生產、運輸設備操作人員及有關人員的5.137倍、1.946倍、2.564倍和1.781倍。職業地位越高,意味著農民工收入越高,越有能力生活在城市中。另外,較高的職業地位也使得他們相信自己在城市中有更好的發展空間,增強他們留在城市的信心。

社會距離會降低農民工在城市長期居住的意愿(p<0.001),社會距離越大,農民工在城市長期居住的意愿越低,具體而言,社會距離每增加一個單位,農民工在城市長期居住的意愿就會降低20.6%。研究的結果進一步證明了農民工的市民化意愿不僅僅是出于理性計算的結果,社會關系的質量對于農民工的市民化意愿也是一個不容忽視的因素,假設2得到驗證。

在控制變量中,性別對農民工的長期居住意愿不具有統計顯著性。擁有伴侶的農民工更愿意長期居住在城市。如果農民工的伴侶在城市工作,就有可能實現家庭的遷移,在城市長期居住意愿也就越強烈。擁有住房產權的農民工希望長期居住在城市的意愿高于沒有產權的農民工,擁有住房產權就意味著農民工在城市有了落腳之地,尤其是在中小城市,農民工如果擁有住房產權,很有可能獲得城市戶籍,從而獲得與城市居民一樣的福利,這使他們長期居住城市的意愿不斷增強。但是,年齡對農民工的長期居住意愿的作用相反,這可能是因為,年齡越大,在城市居住的時間越長,更加適應城市的生活方式,因此更愿意長期居住在城市中。

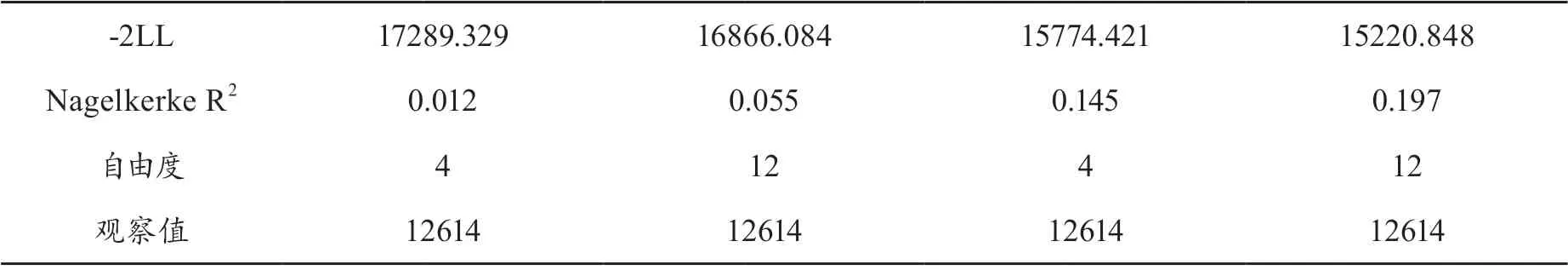

為了檢驗是否存在調節作用,本文進行進一步分析,由于職業類型分類較多,為了模型的簡潔和便于分析研究結果,本文根據李春玲的職業聲望表對職業類型進行賦值,轉化為連續型變量。出于篇幅的限制,本文只報告部分結果(見表4)。由模型5可知,在加入調節變量后,收入對數、受教育年限和職業類型仍然具有統計顯著性。在交互項中,只有受教育年限與社會距離的交互項具有統計顯著性,這說明受教育年限可以調節社會距離對市民化意愿的作用,即受教育程度的提高可以削弱社會距離對市民化意愿的阻礙作用。在模型6中,收入對數、受教育年限、職業類型都具有統計顯著性,所有的交互項都不顯著,即社會距離與長期居住意愿之間的關系不受到社會經濟地位的調節。綜上,研究假設3得到部分驗證。

表4 農民工市民化意愿回歸分析(調節效應檢驗)

四、結論與討論

本文從經濟社會學角度出發,采用全國流動人口動態監測數據,探討了社會經濟地位、社會距離對農民工市民化意愿的作用,通過研究發現以下結論。

第一,農民工的市民化意愿呈現多樣性。本文以是否愿意遷移戶口和是否愿意長期居住作為市民化意愿的衡量指標,通過交叉分類發現,每一類型的農民工都占有一定比例,雖然愿意實現市民化的農民工所占比重最大,但仍然有較大比重的農民工不愿意實現市民化,這在一定程度上驗證了其他人的研究結論,[27-28]這一方面說明農民工的市民化意愿呈現多樣性,另一方面也說明在市民化的研究中,我們不能直接預設所有的農民工都愿意實現市民化,否則會造成政策偏差,推進市民化的進程中要考慮到農民工群體內部的差異性,實行差異化而不是一刀切的市民化政策。

第二,社會經濟地位可以增強農民工的市民化意愿。具體而言,較高的收入可以增強農民工的市民化意愿,較長教育年限可以提升市民化意愿,較高的職業地位可以提升農民工的市民化意愿。根據新古典經濟學理論,移民之所以愿意實現遷移是為了追求比原住地更高的經濟效益。農民工的社會經濟地位越高,表明他們在城市獲得的利益越多,也越有能力實現市民化,市民化意愿也就越強。然而,相關研究表明,農民工的社會經濟地位處于一個相對降低的狀態,[29]那么如何提升農民工的社會經濟地位仍然是一個挑戰。對于農民工而言,延長受教育年限并不現實,我們應該將注意力放到收入和職業地位的提升方面,而職業培訓則是重要的途徑,因此,要不斷加大對農民工的職業培訓,并提升職業培訓的質量。

第三,社會距離降低了農民工市民化意愿。農民工從農村進入城市,離開他們的親朋好友和社會支持網絡,離開熟悉的環境、語言與文化,進入一個相對陌生的社會,與城市居民社會關系的質量影響著農民工的市民化意愿。為了提升農民工的市民化意愿,我們需要進一步采取措施來降低社會距離,作為社會感知的一種表現形式,社會距離是在日常生活的互動中逐漸形成的,可以從日常生活入手,許多農民工生活在社區中,社區應將農民工吸納進來,使農民工享受到各種公共服務,同時還要促進農民工的社區參與,這樣農民工才能真正成為社區中的一員,縮小與城市居民之間的社會距離,增強市民化意愿。

最后,本文進一步探討了社會經濟地位、社會距離和農民工市民化意愿之間的關系。研究發現,在社會經濟地位三個維度中,只有受教育年限在社會距離與市民化意愿之間起著調節作用,這可能是因為受教育程度越高,農民工更容易接受城市的價值觀和生活方式,也更容易和城市居民相處,降低了他們與城市居民之間的社會距離,增強他們的市民化意愿。