深秋保健重養陰

■陳 新 中華醫學會會員

祖國傳統醫學歷來注重“天人相應”和“陰陽平衡”的養生理念,即人體要順應四季變換,調節好“陰氣”與“陽氣”,才能達到強身健體、防治未病和延年益壽的目的。《黃帝內經》提倡“春夏養陽、秋冬養陰”:春夏季節,人們要養護自己的陽氣,而秋冬季節,則要滋養人體的陰氣。

對于機體健康而言,陰是指津液,即人體內的水分。津液不足、津液虧虛便是陰虛,具體表現為內部臟腑和外部皮毛、孔竅均干燥失養,嚴重的可導致疾病。導致陰虛的原因有很多,包括先天本弱、陽邪耗傷陰液、勞心過度、經常熬夜、久病、失血等。氣溫驟降、濕度下降、大風等外部環境也可導致陰虛。

眼下已入深秋,日照時間漸短,天氣逐漸變冷,外界環境由陽盛向陰盛轉變,掌握以下養陰強體的具體措施,可以提高機體的健康水平。

·飲食·

深秋時節,干燥多風,大部分人會出現不同程度的咽干、鼻燥、咳嗽少痰、皮膚粗糙、大便干結等津傷失潤的秋燥癥狀。因此,在飲食調養上應以防燥護陰、滋陰潤肺為準則。

祖國傳統醫學認為:水為陰氣之源,燥則潤之。因此,平時要足量飲水,維持體內水分充足。秋季氣溫下降,人喝水的欲望會降低。由于環境濕度和夏季相比大幅下降,人體雖然出汗相對少,但對水的需求并不比夏季低。您可以適度飲用紅豆湯、玫瑰花茶、菊花茶、薏米水等飲品豐富口味,達到足量飲水的目的。

古代醫家提出可“朝朝鹽水、晚晚蜜湯”:即每天早晨喝點淡鹽水,每天晚上喝點蜂蜜水。淡鹽水和蜂蜜水中的鈉和糖分,能在補水的同時,為身體補充熱量和礦物質。當然,含糖的飲品不能喝太多,以防能量過剩。飲用后應及時用白開水漱口維護口腔健康。

一日三餐要平衡膳食,講究粗細、葷素搭配。適當多吃具有養陰、補肺、防燥功能的白色果蔬,如山藥、百合、冬瓜、蓮藕、白菜、白蘿卜、銀耳、雪梨、菱角、荸薺等。補充營養豐富、易消化的魚類、禽蛋、豆腐、動物瘦肉等食物。較理想的烹調方式是煲湯熬粥,如白蘿卜花生湯、豆腐菠菜湯、白菜蝦仁湯、冬瓜排骨薏米湯、蓮藕豬肉湯、山藥小米粥、銀耳紅棗蓮子粥等,均具有較好的生津止渴、滋陰潤燥效果。

應少吃辛辣熱性的傷津食品,如辣椒、姜蔥蒜、八角、茴香、油炸食物。有飲酒、吸煙嗜好的人,要注意自我節制。

·起居·

合理安排日常起居,保持生活規律有序。《黃帝內經》提出秋天應“早臥早起、與雞俱興”。意思是說:秋天天氣轉涼,要早一點睡,以順應陰氣收藏;早一點起床,以順應陽氣舒長。早睡早起,保證睡眠充足,對中老年人健身養生尤為重要。

深秋寒氣襲人,既要防止受寒感冒,又要常開窗通風換氣。如果條件允許,居室內可種養一些綠葉花卉,以美化環境、凈化空氣。堅持每晚睡前用熱水泡泡腳,不僅能驅寒暖體、活血通絡、恢復精力,還有助睡眠、養陰防病。

·運動·

秋高氣爽,秋季是運動鍛煉的黃金時期。但此時因人體陰氣正處在收斂內養階段,故應根據自身體質狀況和愛好,進行適度鍛煉,以微微出汗為度。不要運動過度或進行劇烈運動,以防出汗太多和體能消耗過大,導致陰氣耗損。

一般來說,秋季鍛煉應選擇有氧運動為主,如快走、慢跑、太極拳、健身操等。運動地點不妨選擇公園、湖濱、郊野等空氣新鮮、比較寧靜的場所。這樣做既有利于專心致志地鍛煉,又可減少呼吸道感染的機會。提醒您:晨練不能太早,尤其要躲避早霧,避免肺部受不潔空氣的刺激。

·情緒·

深秋時節,萬物凋零,容易讓人觸景生情,憂愁纏心。特別是一些中老年人,身臨草枯葉落的秋天,心中常有凄涼、苦悶、垂暮之感,這就是通常人們說的“悲秋”情緒。尤其隨著“一場秋雨一場寒”,氣溫驟然下降,會使人體的新陳代謝和生理機能受到抑制,導致內分泌功能紊亂,進而使情緒低落,注意力難以集中。甚至有的人還會出現心慌、多夢、失眠等癥狀。“悲秋”不僅影響養陰,而且可能引發抑郁癥等心理疾病。

為了遠離“悲秋”,應樹立積極向上的生活態度,加強自身修養,進行自我調節,讓心理保持平和舒暢。建議您多參加各種有益的文體活動,豐富業余生活,緩解壓力,放松自己;也可以多接觸陽光和大自然,尤其是登高遠眺,既陶冶情操又可消除煩悶等不良情緒。

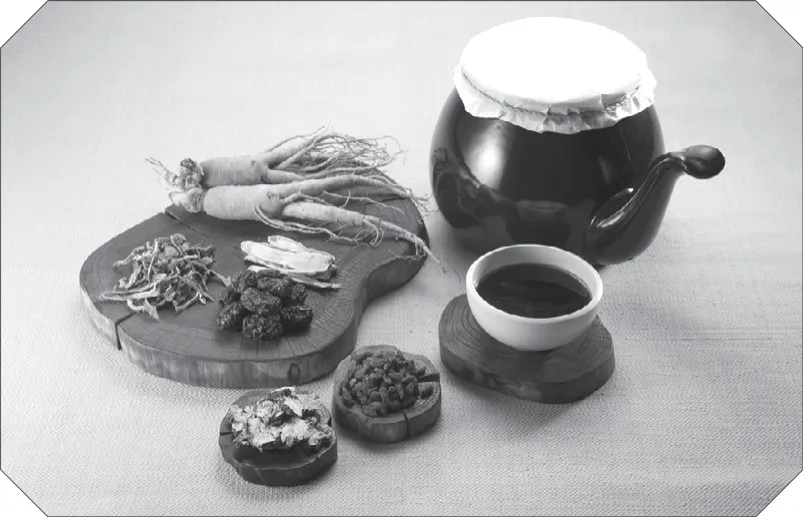

·進補·

俗話說:“一夏無病三分虛。”夏日天氣炎熱,機體能量消耗大,人的食欲相對較差,即使沒有生病,人體也會變得較為虛弱,陰氣不足。此外,祖國傳統醫學認為久病傷陰。患有慢性病或處于更年期的中老年人,多有不同程度的陰虛表現,如潮熱、盜汗、怕冷又怕熱、口咽干燥、睡眠不實等,更要注意補虛護陰,根據個人情況補充滋補藥食。可適當食用羊肉、鴨肉等動物性食品為機體補充能量。芝麻、荸薺、蘋果等食物可助人體補充津液。不同人的體質不同,不能盲目進補,應在有經驗的中醫師指導下進行。