基于知識圖譜的國內智能紡織品技術融合動態演化及創新前沿

王鵬飛,程 華

(浙江理工大學,a.經濟管理學院;b.浙江省生態文明研究院,杭州 310018)

“工業4.0”時代已經來臨,多種學科領域間的知識流動,基于大數據、物聯網、人工智能、區塊鏈和虛擬現實等數字新技術的融合,引領了信息化技術促進產業的變革[1-2]。技術融合作為技術創新的重要手段,不僅給企業創新和轉型提供動力,同時也加速社會進步和科技發展,為國家的經濟快速增長和產業結構調整帶來深遠的影響[3]。

作為中國的傳統支柱產業和民生產業,紡織行業逐漸在高可靠性、高技術和高附加值的智能化發展路線上持續邁進。紡織技術具有的多學科交叉匯聚、多技術跨界融合的顯著特征,已經成為提高產品價值增值、增強企業競爭優勢和實現紡織科技創新的主要方式。當前,受全球“雙碳”目標和可持續發展理念的影響,智能紡織品技術創新也呈現出融合化發展趨勢,生物技術、納米技術、信息技術和環保技術等不斷融合,使得紡織材料具有超性能、智能化和綠色化等多功能特點,而紡織生產的主要趨勢就體現在智能化、高品質、高效率和節能減排等方向。

目前國內外學者對該領域進行了相關研究。婁巖等[2]和陳悅等[4]以技術群相似度時序分析法和測度技術融合框架的角度,以專利數據為依據,分析技術融合所形成的整體網絡以及構成網絡的各技術主體,并對網絡的均衡程度進行研究,為全面探測技術演化路徑提供新的視角和技術手段。Stylios等[5]和Virili等[6]從提高紡織品性能和美感的新材料設計角度出發,指出紡織行業科技創新的應用范圍,包括紡織服裝供應鏈中的可持續發展,可持續產品戰略、可持續投資、可持續績效評估、企業社會責任和環境管理系統的采用等。Colombo等[7]、Hornborg[8]和Uhlemann等[9]從智能紡織品設計的角度出發,認為紡織行業結合新材料和人工智能技術,會對該領域的科技創新產生深遠的影響。綜上所述,雖然學術界基于專利數據開展技術融合和創新研究有相應的成果,但是21世紀以來國內智能紡織品技術融合和創新前沿研究文獻比較少,尤其缺乏實際專利數據的支撐。因此通過專利數據探究該領域研究進展和動態,探尋國內企業已有的智能紡織品技術成果、動態演化和前沿,具有積極的指導意義。

基于此,本文運用復雜網絡關系分析軟件Gephi和專利數據庫平臺incoPat,以國內智能紡織品技術融合專利為數據源,通過專利計量繪制科學知識圖譜,剖析技術融合演化過程、研究熱點和研究前沿,發現該領域發展脈絡和創新前沿等,以期為紡織行業科技創新領域未來的研究提供參考與借鑒[10]。

1 研究設計

1.1 數據來源與處理

本文所采用的專利數據來源于incoPat專利數據庫平臺,其專利檢索及分析系統共收集100多個國家、地區和組織的專利數據,同時還收錄了引文、同族、法律狀態等數據信息。并集成專利檢索、專題庫、分析和監視預警等多個功能模塊,目前廣泛應用于國內高等院校和科研機構等。對于智能紡織品技術,其內容主要涉及服裝、纖維、紡紗、織造和編織等,國際專利分類包括D(紡織)和A41(服裝)兩大類。因此,本文檢索策略是:首先通過分類號構造檢索式((IPC=(D OR A41) AND TIABC=(智能 OR 電子 OR 可穿戴)),檢索號為#1。然后通過關鍵詞構造檢索式((TIABC=(紡織OR服裝OR纖維OR紡紗OR織造OR編織)) AND (TIABC=(智能OR電子OR可穿戴))),檢索號為#2。最后將上述兩個檢索結果求并集,即#1U#2,專利狀態選擇“有效”,時間范圍不做限制,具體檢索式構造策略如 表1 所示。通過以上操作進行檢索,然后對結果進行申請合并和數據排查等操作,最終篩選得到與本主題相符的25889條專利數據(檢索時間為2022年3月12日)。

表1 國內智能紡織品技術融合專利檢索式構造策略Tab.1 Retrieval constructing strategy for technology fusion patents regarding domestic intelligent textiles

1.2 研究方法與工具

本文以國內智能紡織品技術融合專利為研究對象。參考王媛等[11]、婁巖等[2]和徐茜等[12]對技術融合的定義,智能紡織品技術融合涉及國際專利分類C化學、F機械工程、G物理和H電學等大類。因此,首先對樣本數據進行技術融合動態演化分析,以獲得該領域發展的總體趨勢,再借助復雜網絡分析軟件Gephi,計算節點、各節點的連線和相對距離體現關聯關系緊密度,可以直觀了解組織合作的發展動態等。最后,基于關鍵詞的出現頻率和共現關系進行聚類計算,根據詞之間的相關度聚出不同類別的詞組,關系緊密的詞語聚集為一個聚簇,最終以聚類關系圖和3D沙盤圖譜進行展示。節點大小代表專利量的數量,各節點的連線和相對距離體現關聯關系緊密度。通過專利聚類分析了解技術的發展動態,探索研究趨勢,實現國內智能紡織品技術創新前沿研究。

2 智能紡織品技術融合動態演化

2.1 總體發展趨勢

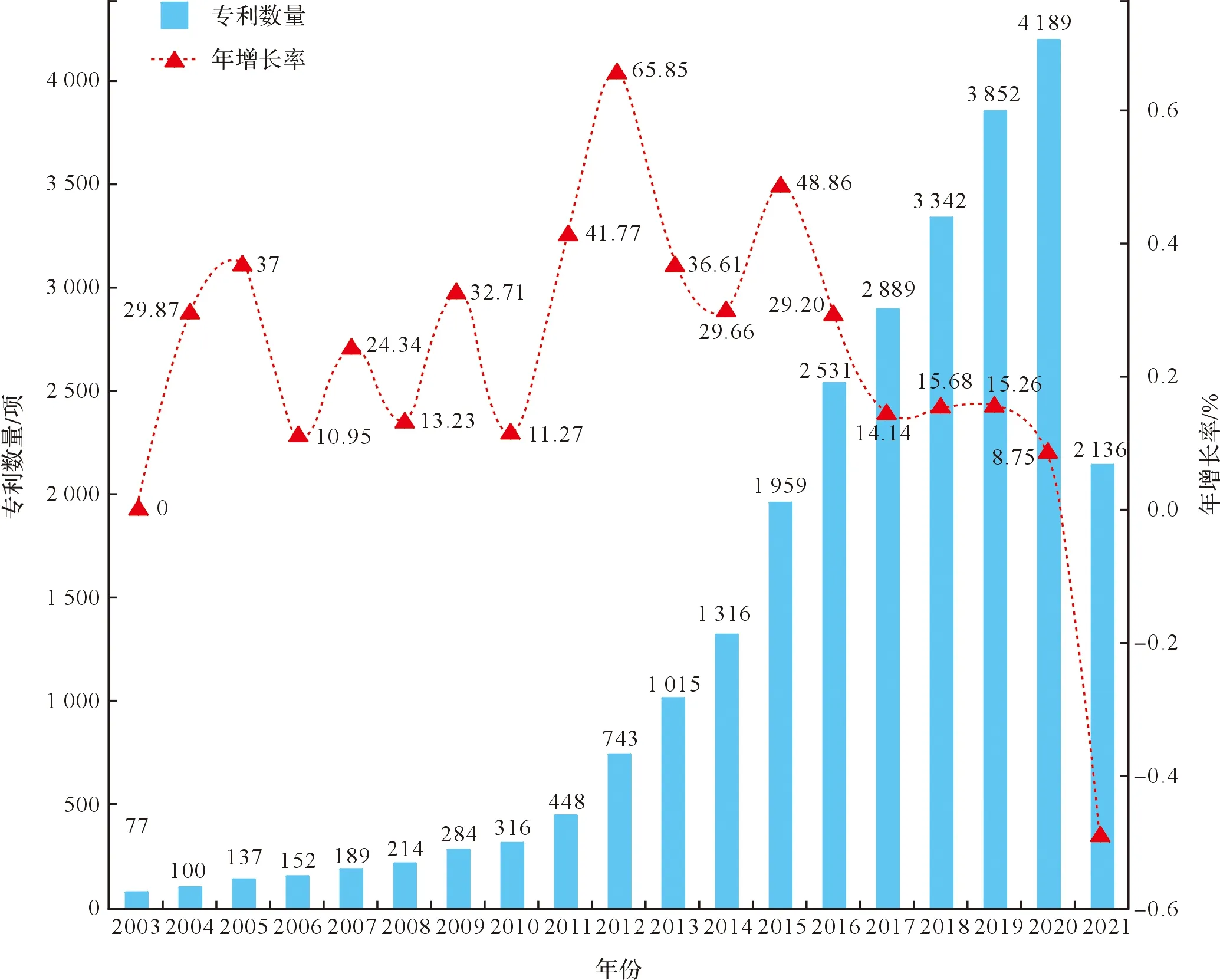

對樣本數據進行分析,雖然檢索時間范圍沒有設置,但是發現2003年之前沒有符合要求的數據,2022年數據由于受公開滯后等影響,數據量比較小且存在不完整現象,因此把研究時間范圍定在2003年至2021年。從總體趨勢看,21世紀以來國內智能紡織品技術領域專利技術融合數量呈逐年上升勢態,結果如圖1所示。

圖1 國內智能紡織品技術融合趨勢及增長率Fig.1 Technology fusion trend and growth rate fordomestic smart textiles

21世紀以來,國內智能品紡織技術融合的總體發展大致可以分為3個階段,第一階段為2003—2010年,該時期發展屬于萌芽期,科研人員和機構在該領域研究剛起步,部分高校科研機構、外商獨資和合資企業參與相關研究,每年申請的專利數量偏少。重點以紡織物處理、服裝服飾電子元器件擴展功能、有機高分子化合物和提高紡織品的性能為目標,尤其是外資企業領先的染色技術為消費者生產高附加值紡織品提供了一些新方法[13-15]。第二階段為2011—2015年,該領域的技術研究進入快速增長期,這段時期出現一次申請高峰,其中2012年申請智能紡織品技術相關的專利743項,增長率達到65.85%。第三階段為2016—2021年,大量國內企業投身到該領域,專利的申請量迅速增長,但增長速度相比較前者開始趨緩,屬于穩定發展期。其中2020年,國內該領域專利數量達到4189項,是2003年申請量的54.40倍,年均增長率達到21.90%。

通過梳理上述各階段不同時期的增長態勢,發現與國家發布的相關政策文件有比較緊密的關系。2009年國務院發布《紡織工業調整和振興規劃》,提出加強紡織行業自主創新能力、技術裝備水平和紡織品質量,該文件為中國從紡織大國向紡織強國轉變奠定基礎。2016年國家《長絲織造產業“十三五”發展指導意見》和2017年《中國化纖工業綠色發展行動計劃》發布,明確差異化、功能化、健康化和時尚化為紡織品開發的主方向,提出紡織制造技術遵循綠色可持續發展理念,實現行業產業鏈綠色設計、綠色制造、綠色采購和綠色工藝技術等具體目標。上述政策文件的發布和實施,為國內智能紡織品技術融合發展起到積極的促進與指導作用。

2.2 智能紡織品技術融合結構及動態演化

2.2.1 技術融合結構特征

通過分析國內智能紡織品技術專利每年技術功效的分布情況和變化趨勢,可以有助于了解各時期的技術融合結構特征,從而掌握技術在實際應用中功效的變化。本文以便利性、復雜性、效率、成本、安全性和智能化等6個維度解析,結果如圖2所示。

圖2 國內智能紡織品技術融合功效特征圖譜Fig.2 Feature map of technology fusion efficacy for domestic intelligent textiles

從時間上分析,2011年之前上述6個維度的技術融合功效特征并不明顯。2000年德國電子織物研究公司Wronz Earalab Ltd和美國新材料研究 Peratech公司首次發布軟開關技術,為紡織品與電子元件的結合成為可能。而國內在該領域主要以新型紡織纖維、聚合物開發、酶技術和紡織廢水處理等為目標,關注生物技術在紡織工業中的應用等[16-18]。隨著新材料的發展、納米技術在紡織領域應用和電子紡織品的開發,智能紡織品技術為智能紡織品的開發提供了智能系統的組合。因此2012年以后,國內紡織行業由于市場需求和企業轉型,針對紡織產業智能制造技術,提出了紡織產業領域智能制造基本范式,以及基于工業大數據的紡織產業數字化管控體系。

從技術功效維度上分析,紡織品的便利性、復雜性、效率、成本、智能化和安全性都在發生不同程度的變化。其中,智能化、安全性和效率在2011年以后,專利技術融合趨勢比較明顯。而智能紡織品技術在提高產品便利性、降低復雜度和提高效率上,氣泡顯示效果更顯著。表2為國內該領域技術融合演化特征數值表,可以輔助說明圖2中6個維度值在不同時期的演化。

表2 國內智能紡織品技術融合演化特征Tab.2 Technology fusion and evolution characteristics of domestic smart textiles

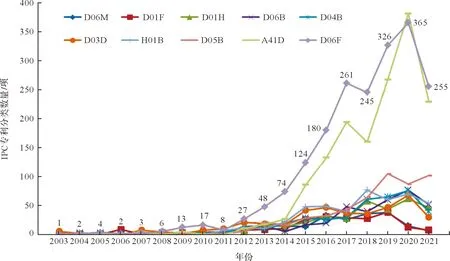

2.2.2 技術融合動態演化特征

結合時間維度和技術融合專利分類,對上述3個階段的發展趨勢進行分析,有助于獲得該領域的技術融合結構和動態演化過程,結果如圖3所示。其中2010年之前,智能紡織品技術領域的交叉滲透比較少,在圖譜的專利分類構成上,H01類(電子元器件、電容器和導電連接等)專利申請直到2009年才開始逐漸發展。D06類(紡織物的處理、紡織品的染色和印花等)、D01類(天然或化學纖維、紡紗或紡絲;制作人造長絲,線,纖維化學特征等)和D04類(編織;針織;飾帶;非織造布等)專利申請增長態勢比較明顯。說明此階段智能化纖與電子元器件在紡織品中的應用和研發剛開始發展,但在市場上并沒有形成規模,因此該領域的技術融合專利數量存在比較少的現象。

圖3 國內智能紡織品技術融合網絡演化圖譜Fig.3 Evolution oftechnology convergence networks concerning domestic smart textiles

到了第二階段,智能紡織品技術融合的專利數量明顯增多,同時在第一階段D06類和H01類等專利發展的基礎上,出現A41D類(外衣、防護服和衣飾配件)、D01H類(紡紗或加捻)、D01F類(制作人造長絲、線、纖維的化學特征等)和D06B類(紡織材料的液相、氣相或蒸汽處理)等技術的融合。這與紡織技術的發展,可穿戴設備的研發和應用得到普遍關注有比較密切的關系。第三階段中A41類、D06類和D05類相關的技術專利占據主導地位。該時期隨著節能環保和可持續發展理念的影響,人類對紡織品消費觀念發生比較大的轉變。可持續時尚引領的多功能服裝,低碳和生態綠色紡織品更受市場的關注。尤其2019年底出現的新冠疫情影響,智能紡織品技術對醫用防護服和相關可穿戴設備的安全性和性能起到比較大的推動作用。

將圖3的演化圖譜分階段進行專利增長趨勢分析,得到結果如表3所示。結合前文所述不同階段的專利分類申請量,其中前10位專利分類中,年均增長率最高的是H01B類72.52%。21世紀以來,電子技術與紡織技術相融合在第二階段飛速發展,到第三階段達到350項專利,增長優勢比較明顯。其次是D06B類專利66.70%、A41D類專利63.41%和D01F類專利60.21%。涉及的技術包括電子元件、電氣電路、通信技術、功能性服裝設計和機械加工與制造等,以上技術與紡織技術相結合,對國內智能紡織品技術融合起到積極的促進作用。

表3 國內智能紡織品技術融合演化專利增長趨勢Tab.3 Trend of patent growth for technology fusion and evolution regarding domestic smart textiles

2.3 智能紡織品技術融合模式分析

技術融合模式包括復制模仿、合作開發以及自主創新3種。在20世紀初期,國內紡織行業主要以復制模仿為主要的技術融合模式。隨著科技的發展和企業競爭意識的增強,在國家政策文件驅動下,擁有更多自主知識產權以及相關核心技術,自主開發成為國內紡織行業主要的技術融合模式。同時,企業與跨國公司合作開發,加速技術升級和轉化進程,也成為縮小與國外高端智能紡織品技術差距的主要方式。

2.3.1 復制模仿

復制模仿,是國內紡織行業短期內縮小與先進國家紡織技術水平差距的最有效途徑之一。尤其改革開放初期,國內紡織行業作為國家支柱性產業和民生產業,需求更為突出。接下來以技術轉讓為主要參考數據,分析通過購買專利技術,實現智能紡織領域布局的優勢。經過數據篩選,發現樣本中技術轉讓的專利有3517項,占樣本總數的13.58%。

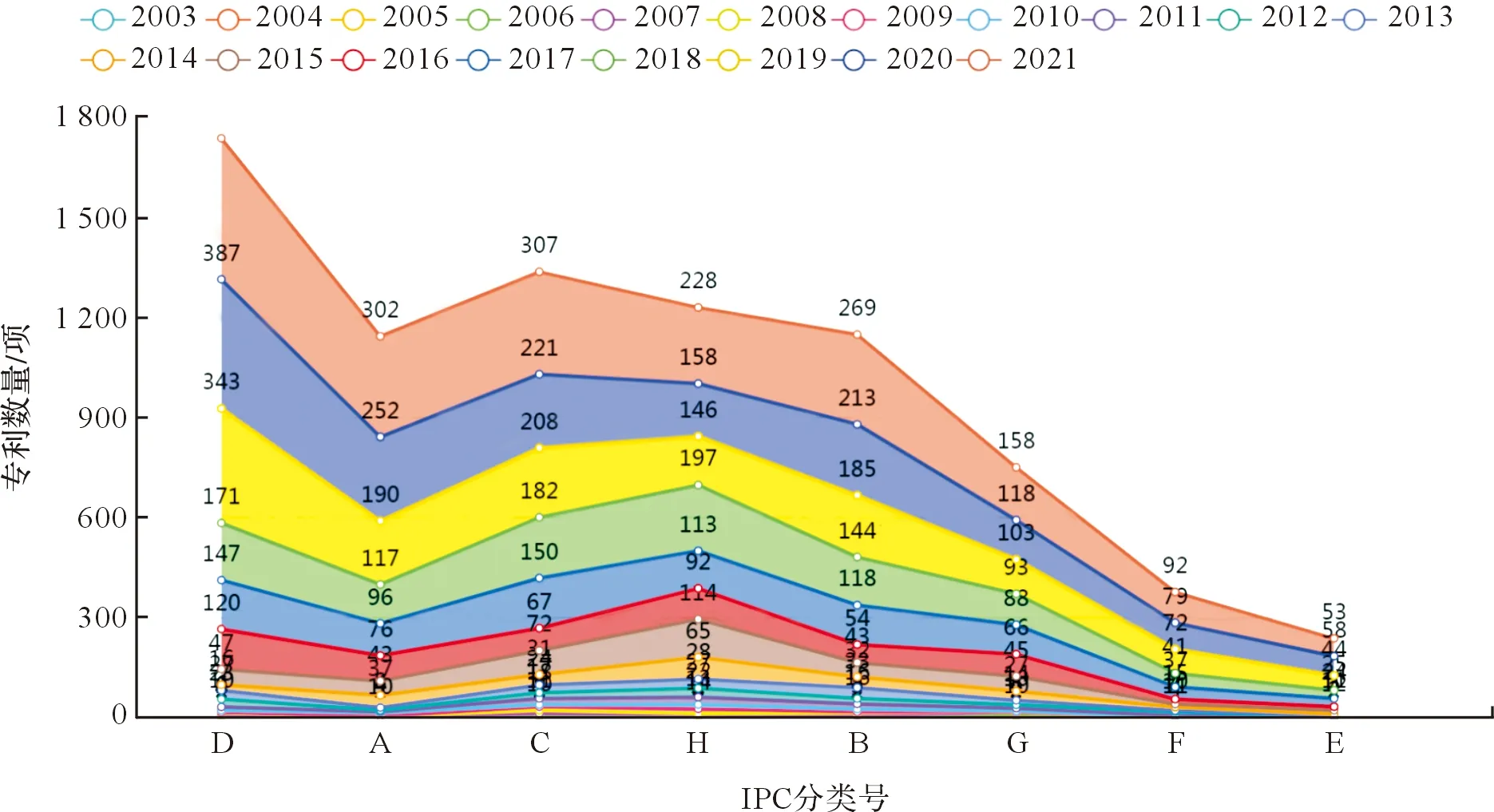

通過對轉讓專利的技術構成進行分析,發現主要體現在紡織大類D、化工纖維大類C和服裝大類A等,其次是電子電路大類H等,結果如圖4所示。其中紡織、服裝、化纖和電子元器件類專利轉讓趨勢比較明顯,市場成熟度也更高。技術關注的領域主要包括先進紡織復合與纖維材料、現代紡織技術、紡織品回收與資源化再生利用技術和紡織智能制造技術等熱點研究方向[19-21]。也有部分研究涉及柔性可穿戴技術及其應用案例,分析母嬰市場和老年化市場的不斷擴大及不斷提高的消費者訴求,以柔性智能電子紡織品為研究對象,指出穿戴式的應用產業分布越來越廣泛,幾乎涵蓋了生活所需的全部產業等[22-23]。

圖4 國內智能紡織品技術專利轉讓圖譜Fig.4 Technology patent transfer map for domestic smart textiles

2.3.2 合作開發

為了更有效地實現智能紡織品技術布局,國內企業尋求開展對外技術交流和科技合作。其中合作開發是帶來技術升級的有效手段之一,通過發揮各自優勢,整合內外優勢資源,可以更有效地實現合作方的目標效果。因此以專利申請人數量大于1為主要參考數據,通過分析合作開發專利,梳理智能紡織品技術融合的特征。經過數據篩選,發現樣本中合作開發的專利達到1714項,占樣本總數的6.62%。

對合作申請人及研究團隊分布統計,借助Gehpi可視化分析軟件生成該領域主要技術合作關系共現圖譜。主要步驟為:首先設置生成作者及研究團隊合作矩陣,通過公式2*edges/nodes計算每個節點連接邊的平均度(Average degree);然后分析各個節點間的分離程度,比較任意兩個節點之間的平均路徑長度(Average network distance),值越小代表網絡中節點的連接度越大;最后通過計算模塊化指數(Modularity index),來衡量網絡圖結構的模塊化程度,得到結果0.947,大于0.44,說明該網絡圖達到較高的模塊化程度。結果如圖5所示。

圖5中每個節點代表不同的合作開發申請人,相互之間的連線代表作者相互之間的合作關系。不同顏色的節點和連線粗細表示不同團隊之間合作頻率,圖5中顯示有藍色、綠色、紫粉色和黑色等主要合作開發核心團隊。圖5中最大的紫粉色圓點是國家電網有限公司,與其合作的機構包括國網上海電力公司、吉林電力有限公司電力科學研究院和其他下屬公司研究機構等,其在H類紡織印刷領域技術應用合作比較廣泛,這與其行業性質有比較大的關聯。另外綠色節點的東華大學和黑色節點的海爾智家股份有限公司,也是分別聚焦C類化纖和A41、D06服裝紡織品處理等技術合作。圖5中入圍的高校還有浙江大學、江南大學、浙江理工大學和華南理工大學等,上述高校結合學科優勢和自身特點在紡織纖維、紡織材料和紡織品儀器設備制造、精密加工等技術領域研究上競爭力比較明顯。

圖5 國內智能紡織品技術主要申請人合作關系網絡圖譜Fig.5 Network map of cooperative relationship of major applicants for domestic smart textile technology

上述主要申請人合作開發也是產學研協同創新深化的體現。20世紀90年代末,教育部提倡開展產學研合作教育,對國內校企合作模式起到積極的促進作用。2015年,中國校企協同產學研創新聯盟的成立,將校企協同創新的內容進一步完善,成為促進技術創新的一項重要國策,并為該政策的實際效果提供了理論基礎和經驗證據[24-25]。

2.3.3 自主創新

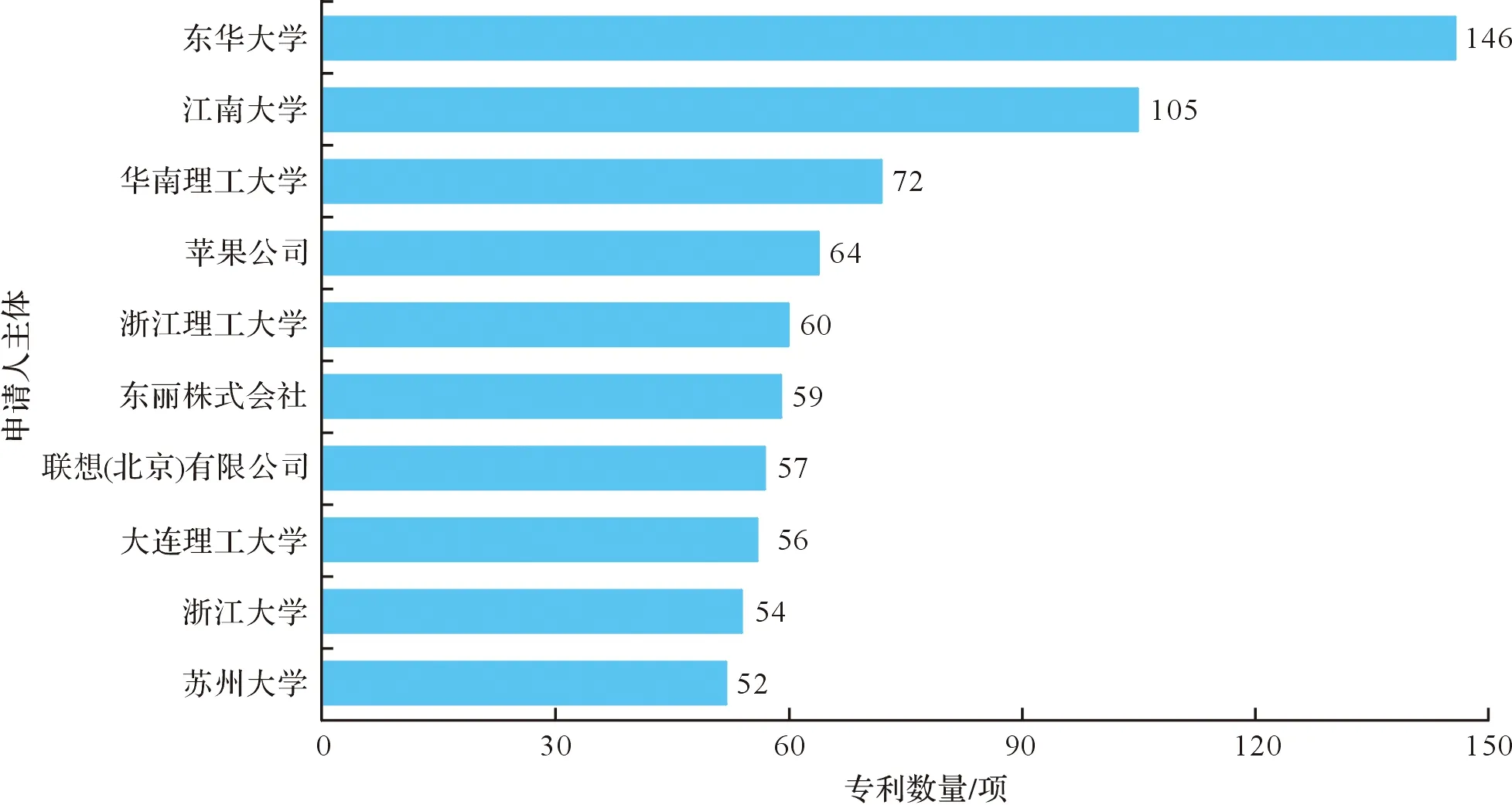

隨著改革開放政策的不斷深入,自主創新成為企業發展和提升產品競爭力的主要手段。在此基礎上,加大研發新產品投入,企業專利申請數和發明專利數以及擁有發明專利的數量逐年上升。通過設置專利申請人數量為1,二次篩選得到數據20602項,占樣本總數的79.78%,說明絕大多數企業堅持走自主創新,來掌握市場主動權和核心競爭力。分析該領域申請人排名,獲得排在前10位的自主創新主體。結果如圖6所示。

圖6 國內智能紡織品技術專利自主創新申請人排名圖譜Fig.6 Ranking map of independent innovation applicants for technology patents concerning domestic smart textiles

對該領域申請人主體分析發現,前10位排名中包含國內7所高校和3家跨國企業。其中東華大學以146項智能紡織品技術融合專利排在首位,其次是江南大學105項和華南理工大學72項。作為國內著名的紡織背景重點高校,其紡織學科的影響力和競爭力非常明顯。3家跨國企業中蘋果公司和聯想公司是著名的高科技企業,其智能可穿戴設備、電子飾品和智能紡織品等研發在國內占據非常重要的地位。而日本跨國企業東麗株式會社主要從事復合材料和碳纖維等產品研發,在我國紡織行業布局比較廣,包括江蘇南通的纖維和織染業務、珠海和青島的制衣針織業務和蘇州的精密科技等。

通過分析前10位申請人智能紡織品技術分布特征,可以發現東華大學、江南大學、浙江理工大學和蘇州大學等具有紡織學科優勢的高校,專利技術分布主要以D01(天然纖維化纖)、D06(紡織物處理)和A41(服裝大類)的技術研發為主。華南理工大學、大連理工大學和浙江大學等高校以H01(電子元器件和電子電路)、G01(物理測試)和C08(有機高分子化合物)等為主要研究方向,為紡織行業提供與學科特色相關的技術支持。結果如表4所示。

表4 前10位申請人智能紡織品技術分布特征Tab.4 Technology distribution characteristics of smart textiles among the top ten applicants

3 智能紡織品技術創新前沿分析

3.1 智能紡織品技術融合聚類分析

基于文本挖掘技術自動提取技術關鍵詞,根據詞之間的相關度將不同類別的詞組進行組合。聚類分析以專利文本信息(包括標題、摘要)提取的關鍵詞為分析對象,基于關鍵詞的出現頻率和共現關系進行聚類計算,最終形成的聚簇以圖形進行展示。結果如圖7所示。在文獻計量學中,關鍵詞的共詞方法常用來確定該文獻集所代表學科中各主題之間的關系,采用共現關系(co-occurrence)構造任兩點之間的邊,以此來確定該領域的研究前沿。圖7中形成以下4個主要聚類:深藍色代表“智能化制造”聚類,用標簽1#表示,淺藍色表示“電子可穿戴”聚類,用標簽2#表示,紅色表示“紡織品處理”聚類,用標簽3#聚類,橙色表示“新型紡織材料”聚類,用標簽4#表示。其中標簽1#和標簽2#聚類節點大小更突出,且與其他聚類之間邊數和連線更多,說明其關聯緊密度更高。通過歸納上述聚類的關鍵詞,表明國內智能紡織品技術融合分為智能制造新模式、智能紡織裝備及共性技術和新型紡織材料三大領域,這構成了當前紡織行業科技創新的研究熱點。

另外,傳感器、石墨烯、控制器、電極、碳纖維和控制系統等,作為智能紡織品技術融合的核心內容,也在圖7中顯示較為突出。

圖7 智能紡織品技術融合聚類分析圖譜Fig.7 Smart textile technology fusion and cluster analysis map

在當前“雙碳”目標和可持續發展理念影響下,國內智能紡織品技術融合的重點是通過數字經濟賦能與綠色轉型實現可持續發展。因此包括紡織工藝特點、紡織新材料研發和智能可穿戴系統等技術融合,與市場推廣的低成本和循環再利用體系存在比較密切的關系,從循環經濟發展中探討市場化道路,實現紡織行業進入資源再利用領域。

3.2 技術前沿分析

借助3D專利沙盤推演功能,可以更直觀、更動態地展示企業專利攻防布局,輔助呈現行業重點關注技術的發展趨勢。圖8所示為智能紡織品技術專利3D沙盤圖譜,可以發現智能服裝、防護服、納米纖維和柔性壓力傳感器等呈現比較明顯,智能制造、控制系統和智能化等表現比較突出,結合專利數據分析,可以得出紡織成型制造、紡織纖維新材料、先進紡織制品、綠色染整技術、智能紡織裝備與可穿戴系統等近兩年迅速發展,成為該領域的研究前沿。目前,在數字化技術驅動背景下,融合紡織、電子、醫學和信息技術等于一體,促進智能紡織產品研究與開發已成為一種主要的趨勢。

圖8 智能紡織品技術專利3D沙盤圖譜Fig.8 3D sand table map for smart textile technology patent

雖然中國在紡織產業領域推進智能制造取得一定的成效,但與發達國家“工業4.0”相比還存在一定的差距。根據國家《紡織行業“十四五”發展綱要》,主要任務是聚焦新技術與紡織工業的深度融合,加快行業數字化轉型。因此,以推進紡織成套裝備研發和紡織領域智能制造系統集成商協同創新,實現以紡織裝備數字化和紡織行業智能制造為主要目標,整體提升我國智能紡織品技術融合效率。

4 總結與展望

本文從專利計量的角度,探討國內智能紡織品技術融合動態演化和創新前沿,包括總體發展趨勢、融合結構及動態演化過程、融合模式和創新前沿等,得出以下主要結論。

a) 21世紀以來,國內智能紡織品技術領域專利技術融合數量發展大致分為3個階段,總體呈逐年上升趨勢。2011年之前,便利性、復雜性、效率、成本、安全性和智能化等6個維度的技術融合功效特征并不明顯。2012年以后,國內紡織行業由于市場需求和企業轉型,智能化、安全性和效率等專利技術融合趨勢比較明顯,其中在提高產品便利性、降低復雜度和提高效率上,技術融合動態效果更顯著。

b)通過對技術融合動態演化特征數據可視化分析,得出第一階段2003—2010年,智能紡織品技術領域的交叉滲透比較少,此階段智能化纖與電子元器件在紡織品中的應用和研發沒有形成規模,因此該領域的技術融合專利數量存在比較少的現象。第二階段2011—2015年,智能紡織品技術融合的專利數量明顯增多,可穿戴設備的研發和應用得到普遍關注。第三階段2016—2021年,可持續時尚引領的多功能服裝,低碳和生態綠色紡織品更受市場的關注。尤其2019年底出現的新冠疫情影響,該領域技術對醫用防護服和相關可穿戴設備的安全性和性能起到積極的推動作用。

c) 對智能紡織品技術融合模式分析,發現在20世紀初期,國內紡織行業主要以購買專利技術進行復制模仿為主。樣本中技術轉讓專利3517項,占樣本總數的13.58%,通過吸收其他國家的技術擴散來帶動自身的技術升級。同時自主開發專利20602項,占總數的79.78%,說明隨著科技發展和企業自主創新意識的增強,堅持走自主創新來掌握市場主動權和核心競爭力,成為國內紡織行業主要的技術融合模式。而企業與跨國公司合作開發,加速技術升級和轉化進程,也成為縮小與國外高端智能紡織品技術差距的主要方式。

d) 通過聚類分析和文本挖掘,該領域智能制造新模式、智能紡織裝備及共性技術和新型紡織材料等是當前的研究熱點。紡織成型制造、紡織纖維新材料、先進紡織制品與可穿戴系統等構成了該領域的研究前沿。

由于部分專利數據獲取限制,導致影響全球紡織技術融合特點分析,使相關研究缺乏完整性和系統性,這也是本文研究的不足之處,也是后期值得繼續完善和關注的部分。從專利計量數據與圖譜分析結果看,雖然我國在智能紡織品技術領域取得一定的成果,但與發達經濟體國家在核心技術研發、產品設計等方面相比還存在一定的差距[26]。希望接下來在國家政策文件驅動下,爭取在“十四五”時期,圍繞打造世界紡織技術強國,實現全產業鏈制造高效化、清潔化、低碳化和循環利用等可持續發展目標。