人物訪談

“一次基于日常生活的空間實踐”——啤酒箱之構"A Spacial Practice Based on Daily Life" -The Structure of Beer Box

“器空間”與小賣部,大院里的空間博弈。大器工作室旁邊有一個不起眼的小賣部,是地下人防的出入口,它是龐大的地下建筑的地上部分。在地下的世界里,居住著這個大院里的另一個群體 -保安,清潔工,工人等外來務工人員。

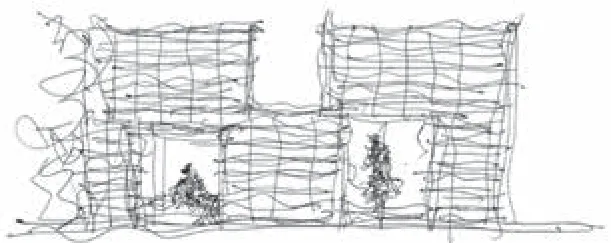

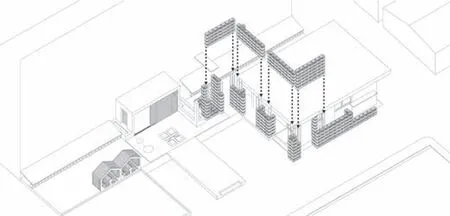

在《日常生活的實踐》一書中,米歇爾·德塞圖指出,一個社會是由一定的實踐來構成,要了解這個社會,了解這個社會的人群,就要理解這個社會的日常生活實踐,而空間是被實踐了的場所。日常生活就是介入、挪用權力和空間的方式。面對中國當下社會現實的人口與居住空間問題,不應該簡單的設立道德標準,劃清貴賤的界限。而應該具體分析面對實際的日常問題,提供合適各類人群的解決方案。所以基于這樣的立場,我們逐漸認識到,面對小賣部的問題不應該通過簡單的否定他們的生活方式,去達到一種灌輸式的和諧,而應該尊重客觀的現實,尋找一種共生的解決策略。工作室與小賣部的空間利益沖突本質上是空間的異質化使場所含義變得模糊不清。拋棄掉對于日常現實的徹底否定,我們選擇借用一種來自當下生活的材料來介入空間,試圖達到一種新的融合。其實大器工作室和小賣部的關系就像啤酒和啤酒箱,我們購買啤酒,而他們用啤酒箱運輸啤酒,兩者之間的關系應該是處在和諧共生的鏈條上。最終稿選擇啤酒箱,其本身作為建筑材料的同時,也作為一種關系的隱喻創造一種新的場所感。

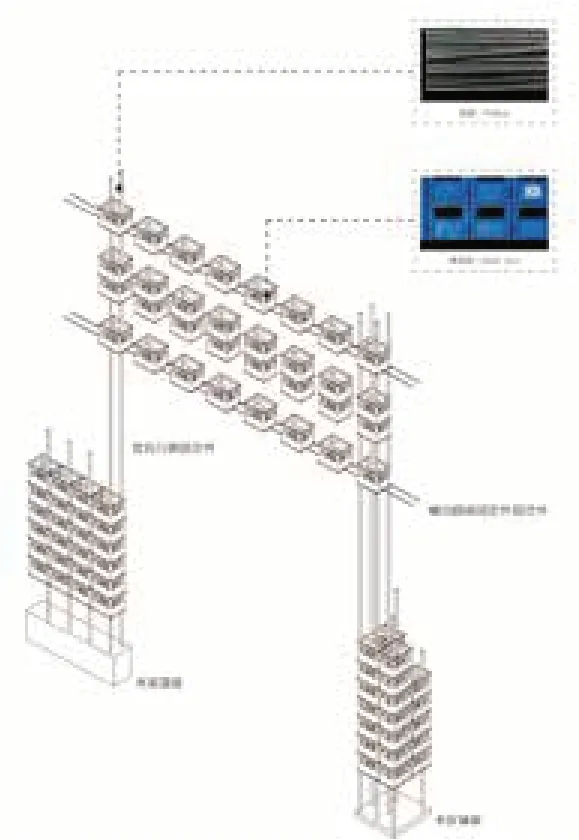

通過對小賣部面向工作室入口的三個立面設置具功能性的墻體來圍合出一個小場所。這三面墻并沒有完全包裹住小賣部老舊的立面,而是和老墻有所互動,有所滲透,所以新的墻體呈現一種介入的姿態,更像一個裝置。啤酒箱本身是非常適合作為建筑單元來進行構建的材料。易得,價格低,易組裝,可回收,輕質,結構強度大。在構造的設計中我們追求一個原則,就是簡潔低技低價。由于采用單元式和模數化的材料以及簡潔的構造方式,除了基座混凝土的養護時間,整個構筑物的施工只用了4 個工人、兩天的時間就完成了。

目前這個設計已經使用了將近十年的時間,預期將來如果拆除也會一樣方便。拆下的啤酒箱仍然可以回,不產生任何建筑廢料。

導報:請您談一談對《世界建筑導報》的印象、看法及建議?

曹曉昕:我對《導報》還是特別關注的。因為在我讀書的時候(1989 年-1993 年),作為剛剛入門的學生,能接觸到的建筑媒體其實并不多,給我印象比較深的,大概也就是四份刊物,《導報》是其中之一。當時,外文期刊只有大學老師或研究生才能夠看到。我做為本科生是很難接觸到。《導報》作為國內期刊,在當時能夠報道國外的一些非常重要的、比較貼近這個時代的、具有實時性的信息,給我的印象特別深刻。

導報:能否談談對深圳的城市和建筑的印象?在您看來,深圳的建筑和建筑設計經歷了哪些階段的發展演變?各階段的特點是什么?未來會有哪些趨勢?

曹曉昕:倒退30 年,深圳處于一個野蠻生長時代。剛剛改革開放,同時也有大量的資本,所有一切都是新的,當時深圳速度,就是新的提法。在那個時代后現代主義特別盛行,大家對它也非常的感興趣。其實那陣風也是一種快餐,因為是符號,所以很快能夠進入視野、被人記住并不斷復制。現在看它實際上是一個比較簡便的,能夠高效率創造建筑的一種方式。它和建筑質量沒關系,那個時代的建筑師,快速形成建筑語言就會更容易套用這樣的符號。深圳就是一個生機勃勃、速成的城市。當然隨著城市的發展,城市都會從快速的生長進入到一個成熟期,形成一個不斷的去思考和探討的相對慢一些的時期。現在的深圳也在變化,我非常喜歡它。某種意義上,它自行快速生長,有野蠻性,不斷蔓延、滋生出并不確定和預先安排好的東西。由于過于快速,規劃管理沒有那么完備,現實是早期深圳自發性地創造了一些公共空間,我覺得它和北京、上海都不一樣。深圳的獨特性在于它有很多自發性、自主性的空間,尤其是深圳速度下初期的房子狀態,它們在突破某種成熟的規劃限制,自帶活力,設計類似于產品學的野生設計理念。——當然,隨著新一輪的深圳更新與升級,這樣的一個空間也在逐漸的被消解,取而代之的是,更為穩健、成熟,更模式化的東西,這也產生了大批沒有特征的城市空間。這種現象很值得探討。

如果讓我說對深圳的印象,那么最吸引我的一定是它特有的多面性,因為它是速成的,不會循規蹈矩,所以各式各樣的城市空間和建筑都會在這里找到,非常值得人留戀的,我非常喜歡深圳這座城市。

導報:建筑界里,深圳的設計在中國是處于一個什么樣的位置?并談談現今建筑、學術界,建筑媒體在社會中所起的作用?

曹曉昕:從建筑學角度看,深圳整個城市建筑應該是一流的,擁有特別好的城市基因,因為是移民城市,大家對公共空間很重視,這在同級別的城市里是非常突出的。可能是野蠻生長的原因,它擺脫了特別明確而保守的規劃,比如過度的退界,過寬的道路以及不知為什么而設的綠化隔離帶,還有教條的人車分流等。要知道混合的狀態、模糊的狀態才會激發很多有趣的事情,產生有魅力的場景。當然現在的城市規劃也在不斷的進步,避免“明晰教條的規劃”通病。有時候規劃會變得比較簡單粗暴,好像都規定考慮得非常具體,但其實它把人當沒有活力的物一樣去處置,看似為人著想,實際上分割了人的生活,把人的生活變得特別單調。人和人、人和自然的距離,實際上是分開了,這是一個特別大的問題。說到建筑媒體,一些媒體去報道建筑師的相關實踐,這是一個特別好的事,如果能面向建筑圈以外的一些領域和行業會更好,畢竟處在快餐式獲取知識的社會中,簡潔的報道可以快速有效地傳播。另一方面,我也覺得現在的建筑媒體應該針對當下的社會或行業熱點來進行開放性的討論,允許一些不同的意見表達。因為我們現在不同的聲音不夠,尤其是批判性的聲音。這跟整體的環境也有關系,但從一個學術角度來講,一些學術雜志應該承擔起來,成為不同意見和不同聲音的交流平臺,這非常重要。舉一個例子,最近大家都熱衷說“低碳”,對于建筑環保到底是怎么做?這其中應該有不同的路徑去探討,但我只是聽到一種聲音。又比如,藝術性跟低碳綠色之間到底是一個什么樣的關系?兩者看似有一些矛盾的要素,要如何平衡?這里路徑特別豐富,可現在缺少探討。

導報:記得9 年前您好像在北京電視臺做一個《隨昕所遇》節目,能簡單講講嗎?

曹曉昕:這是當時和中國建筑新聞網來合作的一期節目,對方的初衷是找我談一些關于跟建筑相關聯的熱點

時事,由我來組織一個相當于建筑版的《鏘鏘三人行》節目。每期會請一些文化界的嘉賓,當然每期會至少保證一個建筑師,或者是和建筑設計關聯度很高的人。我很喜歡它的是節目里有很多哲學家和投資人的介入,不同的人對于時事的觀點的碰撞。當時是做了大概十期,節目名稱叫《隨昕所遇》,就是隨我去遇見不同的人。

導報:作為一個知名的職業建筑師,您的建筑創作之路經歷過哪些演變?對您的事業影響最大的事件和人物有哪些?

曹曉昕:讀大學的時候,我最拿手的是做快題。當時有一種無知無畏式的自信,覺得形式可以生成于內心,只是通過手表達出來。覺得形式都是自身意識的能量產生的結果,而意識來自于學習和不斷的思考。在工作的七、八年后,我的運氣非常好,中標了中軟總部大樓,這個項目把中國差不多能獲的獎都拿了一遍,從業十年的時候,又中標了北京市人民檢察院項目,它位于北京的長安街的起點,建國門橋的西北。那個時候,我在不斷地追問自己:建筑的形式到到底是來自何處,形式歸于何處?雖然也非常重視材料本身,但我認為當時的材料還是附著于形式之上。

算是偶然,我對一戰后的歐洲歷史尤為感興趣,有很多信息關聯到了當時的包豪斯。很多優秀建筑師的一些作品和人格對我有很大的影響,但影響最大的,應該是通過書本或者各種渠道所認識的包豪斯。這其中對我影響最大的人,是格羅皮烏斯和密斯·凡·德羅。關于包豪斯我讀了很多與包豪斯相關的書籍。作為建筑師特別愿意去追尋本源或本質,現代建筑產生的那個初始點,恰恰是值得研究的。為什么我們的現代建筑是這個樣子而不是那個樣子?這是一個值得追問的事情。挺遺憾的,我們學習的建筑史并沒有給我們一個很好的解答,這需要建筑師去發現答案。

后來我因為包豪斯也因為興趣的原因,做了一些產品的設計,包括皮包、燈具、服裝和家具,還有與混凝土材料有關的東西。從2015 年開始,我在東南大學連續4年做了workshop,這是針對混凝土形式、材料認知的課程。實際上也和學生們一塊兒思考:形式來自何處或者歸于何處?這是一個設計的根本問題。機緣巧合我和一些很棒的當代藝術家有接觸,愈發讓我覺得他們的做法對建筑師特別具有啟發作用,比如說蔡國強用火藥來畫畫,火藥在紙上燒出來各種形式,它創造出了人意識之外的一些形式。實際上人的意識能量是有限的,人需要用物性的能量或者說材料所綻放的能量去提升、去產生新的形式。學會從材料那里獲取新的認知,這一點非常重要。這和包豪斯異曲同工:它要求的所有新生一入學就必須進入各種作坊:玻璃作坊、金屬作坊、紡織作坊和陶瓷作坊等等,目的就是學習與認知造物,培養人和物的情感,這是技術的基礎,技術是在感性之上發展出的理性。這一點我覺得它和古典布扎方式進行的圖學訓練不一樣。

古典的形式訓練其實還是依托人的自我能量,形式制約來自自我意識的產能限制,也就是說天花板就在那,形式也不可能超越它。在我看來,這點很多藝術家就做得特別好。長期的基于物性的思考,也慢慢改變了我,所以后來我提出了“形歸物本”的概念。形式的根本回歸到物,即人思源物,同時這個物又是人所表達的結果。物質,在設計中包含了相關聯的技術性以及對物質的經驗與想象,那么疊加在一起的物質能量,可以抬升人的意識。所以回歸到物本的問題,他和建構存在的關聯性只是有限的一部分,其中的“本”可能比建構的范圍更大,因為當我們談建構的時候,往往是談它的一個物質技術性,是一個理性存在,而當我們談形歸物本的時候,一方面是它的可見的材質,相關技術的加工性;另一方面是內在的隱藏在背后的經驗想象。我覺得真正的物本是這兩方面的一個疊加,因為物不是一個存粹表像的東西。為何我們的老祖宗過去造園的時候,那一小塊石頭在園子中它就不再是塊普通的石頭了?它成了山水中的山,小小的一個盆景,它意味著一片松林甚至是所有自然,想想這里面有很多的經驗和想象在里面,但是他依然和物質本身的屬性有關聯。

這樣的思考對我的設計影響很大。比如說我設計的昭君博物館,它是完全是建立在一個物性基礎上,用混凝土仿夯土的現代的土,實則里面有很多新的、突破性的專利技術,它實際是土,但又不是土,是當代混凝土,另一個是現代的木——竹纖維和樹脂合成的竹鋼來建造,我稱之為新木。那么在這個過程中,形——過去靠人腦的意識能量產生的那種形式,或者說建筑的范式,變得非常的弱甚至消失。完成建構的同時,材料本身能量就足夠了,所以在我看來幾乎沒有形的東西在設計中表現。我愿意把“形式”看作是一個由材料自身而生發、不是先驗的,不是預先被設置過的,而是跟建造或活動相關的副產品。在我看,實際上是先有材料,然后不斷的追問自己,他的形式該是什么樣才能表現材料,當然這是一個蠻復雜的過程。

還有一個問題:建筑師是否屬于設計師這個大的類別呢?我想,這個答案是肯定的。很多產品設計師把主要的時間用于研究著工藝性,研究著材料,比如很多服裝設計師要用50%以上的時間去研究面料及跟面料相關的縫制工藝,那么建筑師這個行業到底有多少人花時間來研究自己的材料呢?從學校到工作單位,材料都是一個盲區,所以我們的建筑學需要回過頭來補補課。我們天天用混凝土造房子,不能只像安藤忠雄那種把混凝土做成像絲綢一樣的,或者像近期的西扎把白混凝土干脆做得連分隔縫都沒有,能否對工藝性再創新呢?它跟磚、瓦、玻璃一系列的材料一樣,要對其樣式、尺寸有所考究。對材料的考究恰恰是讓建筑形式能夠躍升,能夠真正產生能量的一個基點。

導報:關于中國建筑師的專業性的問題,我們定位您是典型的大設計院建筑師,您是怎么看待與其他的中國建筑師、獨立建筑師的區別?又如何看待自己的角色?請舉出一些例子。

曹曉昕:再過一年我進中國建筑設計研究院就是30 年了,這是非常大的時間跨度。我沒有給自己定位,但從目前建筑師職業的社會性來看,確實有一批人在體制內,他們有一個大的技術平臺,進行平臺式綜合管理,它需要極強的協作性,才能建成一個房子。另一方面還有一批以創造力為導向的一類實驗型的明星建筑師,多以實驗性建筑為主。院建筑師,往往承接一些更為大型的公共性建筑項目,由于管理者和城市執政者特別關注項目,設計周期內還要解決建筑的安全、消防等問題,這占去了很多時間,他們不太可能以自己的興趣點在建筑上去做研究性的探討,尤其是以材料為出發點,這由建筑規模或其性質所致。很多大院的建筑師,也會做些比較小的建筑,其實蠻得心應手的,而且他們也會保持著很強的創造力。我覺得這可能跟人沒有關系,只是跟項目有關系。一些明星事務所的建筑師在拿到特別被關注又是規模特別大的項目時,也會面臨大院建筑師的問題,你也會覺得他的創造力有些不足。其實不是,是各方面條件的變化帶來這樣的一個現象罷了,創作力的表現是需要條件的。

大概2010 年,機緣巧合情況下我帶著工作室的人出國考察,發現購物時很多女生都買了一些大牌包包,我當時就問她:你買這些包包,花掉幾個月的工資,它到底合不合適?它好在哪啊?她們并沒有給出一個答案來,但是我隱隱的感覺到那些東西肯定不是一個建筑師所需要的。建筑師應該有一個隨身的容器來承載一些跟職業有關的器具。所以我設計皮包是一件無意識做成的事,但這個過程中會發現我對設計提出很多要求,不是畫一張圖紙就完了的事,而是要對皮革本身做個重新認知,怎么縫怎么裁,這一張大皮子,最經濟的辦法是剪裁無廢料余料,一系列跟形式相關的問題撲面而來,往往都是因為材料本身。當然后來我又逐漸地做了很多的產品設計,包括瓷器,家具,月餅……當然這些都是有意識的做著。我是通過這樣方式給自己補課,彌補一些意識——是跟材料相關聯的設計觀,無論是做建筑還是做產品也好,其實最后都是由工藝、材料引出的形式,只不過是一個更巨大,一個更為微小,可能就相差1000倍。所以,后來我有意識的去做材料研究,做產品設計,反過來是在滋養我自己,逐步印證我的一些想法和信念。以材料為基點,以一種造物觀來對待一個建筑,是一個挺有意思的事,也完全是我的興趣所在。后來我的工作室成為我們院的一個品牌工作室時,我把它起名為“大器”,就是把建筑看成一個大器物,或者一個大容器,這是我貫穿始終的觀點。

導報:關于建筑師跨界的話題。你自己什么時候開始的跨界,涉及的領域有哪些、是機緣巧合還是有意為之?國際上建筑師跨界早已有之,近些年來越來越多的中國建筑師開始涉足其中,你怎么看待這種現象?與國際相比,中國建筑師跨界有哪些特點?未來,建筑師跨界會成為較普遍的趨勢嗎?

曹曉昕:我很早就跟一個意大利建筑師交流過,恭維他們說他們不單做建筑、各種家具的設計,還能做其他方面的設計,視線不拘泥于建筑設計本身。他的回答也讓我特別驚訝,他說:“對不起,我們光做建筑的話是養活不了自己的。”回歸到當下,我預計未來有很多建筑師也會因此去做跨界的一些東西,因為從去年開始,很多的畢業生已經面臨就業難的情況。越來越多建筑設計設計機構經營不好,這與整個中國建筑市場萎縮有關,而且短期不會逆轉。當一些建筑師從事其他行業的設計,他們接受的建筑設計職業訓練也將會帶來一些其他行業的新鮮東西,我相信,未來建筑師一定會涌向其他領域,做一些跨界的事情是趨勢,是社會的大趨勢。我不能算跨界,應該講支撐自己重心那只腳還在建筑設計上。當然,很多建筑師一定都是立足于自己的領域,然后又在做其他復合化的設計。

導報:在“形歸物本”的設計主張中,形式和材料被拔到了非常高的高度。然而,學界一直對“設計追求形式”持批評的態度,很多知名建筑師也都表示:思考設計的時候從不在乎形式;是否擔心自己強調形式會與學界主流觀點格格不入?“形歸物本”很容易讓人想起之前熱議的“建構“ (Architectonics)理論,兩者主要區別在哪里?另外,很多知名建筑師對材料非常重視,但似乎很少把材料拔到“根本”的高度,怎么看待材料的物“本”和其他建筑師追求的“本”之間的關系?

曹曉昕:形自何處,形歸何處?這是一個根本的問題。一開始,我們會一塊兒討論,嘗試性地去做探討性設計,現在我幾乎每一個項目都跟業主要求有駐場建筑師來控制這個項目的物本不走樣。因為我認為每一個項目完成施工圖之后,還有好多問題需要和施工單位及分包單位一起去詳細打磨,最后確立物質形式的細節。比如說武漢東西湖,當時就做了一個真正以中心花園為核心的建筑文化聚落,中間植入一些服務業,有了這個想法,我就希望所有的房子都變得特別的輕松。外墻還是選用傳統的類似于混凝土掛板系統,但混凝土感覺太重了,我就想用薄的、被揉皺展開之后的紙張感覺。我在教學中做過類似這樣的混凝土,但大板上墻的話,我們如何把控工藝,就需要跟專業的技術廠家去不斷地研究,包括如何上墻,如何掛,甚至于整個的墻面分隔都要變。所以說我們這個工作室在整個大院系統里頭,一直都不是產值特別高的那種工作室,這跟我個人有關系,因為我會拿出相當部分的人力和精力來關注后期的建造。比如上海那個亞蘭德的項目,還沒畫圖之前,我們就用手工粘了幾組大概比例是1:10 的模塊,一個立面完全用竹鋼百葉去遮陽的建筑。我堅持認為腦子想不清楚的事情,可以用手來思考。如果連一個模型中間的節點交接都想不清楚的話,那么肯定也畫不出來,到現場就做不好。所以我們一直提倡建筑師動手去做設計,后來在工地現場我們又做一個1:1 的模型來校正設計。說到我們跟大院的生產組織上的區別,可能過程差異不大,主要是設計一頭一尾的方式是不一樣的。

導報:作為中國特有的“丑陋建筑評選活動”發起人和歷年評委,能談一談發起這個活動的初衷嗎?這個活動對社會和建筑行業分別產生了哪些影響?評委們對于丑陋建筑的認定有一致標準嗎?歷經這么多屆的評選,這種標準有沒有發生變化?近年來又有哪些新的丑陋趨勢?

曹曉昕:“丑陋建筑評選”是王明賢和顧孟潮兩位老師發起的活動,我是從第三屆開始成為之后每屆的評委。一開始我覺得兩位老先生的初衷是對當下的一些浮夸的建筑、速成的、畸形的建筑進行批判,他們都沒有想到活動能夠持續這么長時間,以為做兩三屆就行了,對社會影響最大的,不是評優,反倒是這種在行業里評審的“丑”,出乎大家的的意料。因為建筑圈已經不缺這個評優機制,恰恰缺的是一種對底線的評審。我們評委都有一個共同的觀點,這些房子的丑陋大多數不是建筑師來主導的,很多是業主的意志為主導,外行指導內行來做的,當然也和一些建筑師迎合他們有關。大家都知道,最著名的那個“福祿壽喜”,明顯就是個人意志強加給建筑師的。另一類是建筑師的“自作”,即用一種過度設計的語言,或者用一種堆砌化的方式來設計建筑。這兩年在評審中見到越來越多的浮夸的丑陋建筑,屬于過度設計。每次的評審中評委們意見并不是非常統一的我們是根據流程去完成每一次評審,雖然個別被選出的房子我也并不認同,但既然認同了這個評審流程,我也就認同最后的結果。

導報:您認為我們面臨最大的挑戰是什么?未來,中國建筑師、中國建筑、大院的建筑應該朝哪個方向去做,這個問題您是如何思考的?

曹曉昕:任何時代下的建筑師迎來的機遇和挑戰往往都是在一起的。低碳建筑,或者說綠色建筑,對于中國建筑師將是一個契機。為什么呢?因為只有我們國家擁有一個特別強的行政執行力和技術推廣力。建筑是一個實踐行動,“低碳”現在成為了我們整個社會發展的目標,設計是引導,最后還是由建筑產品、建筑部件、建筑系統相關聯的產業鏈共同推動和支撐。我們的社會主義優越性一定會比資本主義更強,這個優越性就體現在速度上——快。中國政府對于這方面的推動力和意志力強,中國的建筑師都能夠得到比國外建筑師更強的支持力。其實現在我們的供應鏈和系統都在不斷的變化,將來我們的建筑可能真的成為世界上最綠色和最環保的建筑。未來這方面可能中國建設師會有很好的機遇,抓住它就會超越國外同期的、同類的建筑師,在國際上應該是一個貢獻。

當然國內目前也有其自身的問題,比如對建筑的決策機制,往往是因為一些城市的管理者以自己的好惡來行使決策。在這種情況下,城市管理者不是特別關注的一些項目,往往會被建筑師做得有聲有色,然而那些特別被城市管理者關注的項目,往往會黯然失色,甚至于變得很扭曲,重要建筑經常入圍“丑陋建筑”的評選活動也說明了這個問題。

此外,現在建筑設計行業遇到一點挫折,對于建筑設計也有好的一面,建筑師如何面對新的數字技術、人工智能,如何看待這些挑戰?我想它會讓建筑師從一個具體的、繁重的工作中得以解放,去做材料研究,還有空間上的推敲。以一個低成本運維的方式去設計空間,我相信用ai 設計的方式,可能會解決一些相對刻板的技術問題。建筑是一個跨學科的系統,機器還不會真正的代替人。雖然圍棋領域運用ai 技術達到了很高水平,它只是在不斷的優化算法,但設計建筑肯定不是優化算法所能解決的事情。

用一個價值體系來衡量建筑的時候,它不同于一盤圍棋,下到最后所有人都會公認的輸贏標準,但說到建筑上,到底是輸是贏,還不一定呢!我們讓機器介入到設計中,這顯然不能夠解決藝術性的問題。打動人的形式,本身是一個建筑系統的副產品,那種感染人的藝術能量一定不是用參數設定的,而是通過綻放物質能量,突破技術框框,帶來的更新的能量,能量的感染是算法所不行的。當然我也擔心,ai 往往是一種大數據統計下對人的這種思維、行為模式的模擬,圍棋高手怎么下,機器就怎么下。ai 的介入會讓人失去原本的創造力,它會像多年前一些建筑批評家擔心的那樣,建筑只是成為了花樣翻新的玩具嗎?做好真正的建筑,必須依靠基礎性的研究,還有了解個人行為的需求等等。ai 如果只是一個滿足效率的數字模擬,花樣翻新只是手段高明一點,那么它是不會讓建筑往前走的。

導報:能否說一說關于中國建筑教育、院校的看法呢?

曹曉昕:中國建筑設計研究院也有研究生院,我每年都在帶研究生,所以對建筑教育有一些不成熟的思考。在建筑的外延不斷地被擴張的當下,帶來了很多與社會性相關聯的問題。建筑的內核是怎么造房子,培養出來的建筑師得會蓋房,至少他應該知道怎么去蓋一個好房子。假設對一個建筑學本科生來講就是一個為時五年的訓練,我們把更多的時間花到外延上的話,就會導致內核缺失,進入到我們工作室的往往都是研究生,幾乎沒有本科生。但他們剛入職時依然不太懂如何蓋房子,這是一件讓人擔憂的事情。

在東南大學,我持續四年設立了混凝土設計實踐課,是設計和實踐相結合的課程。非常有意思,其中一個課件是給倉鼠做一個“混凝土的家”,開始不要求畫圖,做著做著你再畫圖也行,或者最后你做完了再補圖紙都可以,但我的要求是你得做出來。當然我們也有一些規定,比如開啟門窗是不能直接用膠粘連的。你可以用預埋的方式去做,這就會產生各種節點問題。所以很多同學通過兩周的時間,造出一個倉鼠之家的時候,學生回過來再看原先的圖紙都覺得特別的可笑,甚至完全的不靠譜。因此,這種更貼近實踐的教學,不是建筑學的退步,而是一種進步!因為建筑學永遠是一個實踐的學問,圍繞實踐本身去創新、發展,才是真正的內核。這可能是我對建筑教育的一個不太成熟的看法吧。