試論逆鐘的紋飾與斷代①

王清雷(中國藝術研究院 音樂研究所,北京 100029)

逆鐘,作為天津博物館所藏的一套禮樂重器,是有關西周甬鐘的代表性實物標本。《西周青銅器分期斷代研究》[1]一書在眾多的西周甬鐘實物中僅選擇了29例西周甬鐘作為分期斷代研究的典型器物,逆鐘就在其列,其重要性可見一斑。但是,對于這樣一套具有重要學術價值的禮樂重器,其紋飾與斷代尚存在爭議。今筆者不揣淺陋,對于其紋飾與斷代略陳管見,就教于方家。

一、對逆鐘(4件)紋飾的探討

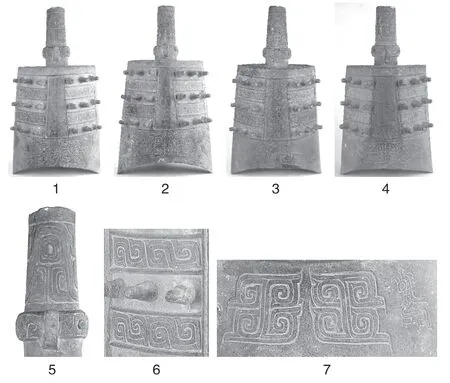

目前所知,逆鐘共計4件,(圖1:1—4),為“永壽縣西南店頭公社好畤河出土”[2]9,“原藏于咸陽地區文管會”[3]201,現藏于天津博物館。

關于逆鐘(4件)的紋飾,在5部文獻中均有描述,分述如下:《咸陽地區出土西周青銅器》一文指出,4件逆鐘“造型、紋飾相同。甬飾環帶紋,干飾目云紋,篆間飾S狀云紋,舞部和鼓部飾大朵云紋”[2]9。《中國音樂文物大系·陜西卷 天津卷》一書對逆鐘的紋飾描述與《咸陽地區出土西周青銅器》一文的描述幾乎相同,即逆鐘“甬部較粗大并飾環帶紋,斡部飾目云紋,篆間飾以S狀云紋,舞部和鼓部飾大朵云紋”[3]201。《西周青銅器分期斷代研究》一書指出,逆鐘“篆部和正鼓部云紋均由帶陰線的寬條構成,甬上飾波曲紋,旋飾帶目竊曲紋”[1]174。《西周青銅器年代綜合研究》一書指出,逆鐘“篆間飾BbⅢ竊曲紋,隧部飾方形云紋,紋飾配置雷同Ⅰ式興鐘、南宮乎鐘、克鐘等”[4]441-442。《天津博物館藏青銅器》一書指出,逆鐘“甬部較粗大并飾有環帶紋,干部飾目云紋,篆間飾S形云紋,午部和鼓部飾云紋”[5]120。

圖1.逆鐘(4件)

從以上5部文獻對逆鐘(4件)紋飾的描述來看,共涉及5個部位的紋飾,分別為甬(圖1:5)、旋(圖1:5)、篆帶(圖1:6)、正鼓部(圖1:7)和舞部。有的學者可能會問,這些文獻談到的甬鐘部位不止這5個,還有“干”“斡”“隧部”“午部”,不是應該共計9個部位的紋飾嗎?所以,筆者先對以上存在疑問的4個甬鐘部位名稱做簡單探討,然后再對逆鐘的紋飾進行分析。

(一)甬鐘4個部位名稱的考訂

先說“干”和“斡”,分別出自《咸陽地區出土西周青銅器》《天津博物館藏青銅器》《中國音樂文物大系·天津卷》這3部文獻。《“旋”“幹”名實考》一文指出:“《周禮》所載‘旋蟲謂之幹’中的‘幹’字(今被簡化為‘干’字),應該厘定為斡。程瑤田在《鳧氏為鐘圖說》《鳧氏為鐘章句圖說》這兩篇文章中首次明確指出:‘幹當為斡’。阮元在《周禮注疏》校勘記中云:‘唐石經諸本同程瑤田云:“幹,當作斡。”說文:“斡,蠡柄也。”然則鐘柄亦得名斡亦。’唐蘭在《古樂器小記》中亦認為‘幹即斡字。’”[6]21,22唐蘭先生在《古樂器小記》中早已指出:“于旋上設蟲形之柄,故謂之旋蟲,即所謂斡。”[7]由此可知,“干”和“斡”其實是指甬鐘的同一個部位。“干”是“幹”字的簡化字,“幹”應該厘定為“斡”,其功能是用于懸掛鐘鉤,呈半環形或近方形(圖2),從而將甬鐘懸掛起來。也就是說,《咸陽地區出土西周青銅器》[2]9《天津博物館藏青銅器》[5]120兩部文獻關于“干”的稱謂是不妥的,《中國音樂文物大系·陜西卷 天津卷》一書中“斡”的稱謂是正確的。

再說“隧部”。《周禮·冬官·考工記》載:“鳧氏為鐘。……于上之攠謂之隧……”[8]916《中國青銅器綜論》一書對“隧”有較為詳細的考證。該書指出:隧的位置主要的有四種解釋,其一,孫詒讓與程瑤田“將隧定在鼓中部”,也就是正鼓部;其二,《殷周青銅器通論》將“隧亦標于鼓中部有花紋處”;其三,馮水認為“隧”是指鐘腔內壁的調音槽,“攠”是指鐘腔內壁的音梁;其四,李京華、華覺明、賈云福等先生認為“隧”是指鐘腔內壁的調音槽。[9]349,350對于這4種觀點,該書認為:“第四種說法即隧是指鼓部內腔用以調整音律的溝狀磨槽,根據較為充分,此姑從之。”[9]351筆者亦贊同第4種觀點。所以,《西周青銅器年代綜合研究》[4]441-442一書關于“隧部”的稱謂是不妥當的,筆者認為應該使用學界普遍采用的“正鼓部”一名。

最后說“午部”。《周禮·冬官·考工記》載:“鳧氏為鐘。鉦上謂之舞,舞上謂之甬……”[8]916所謂的“舞”,是指甬鐘上面的合瓦形平面,甬就鑄于這個“舞”的中心位置,學界對于鐘的“舞部”沒有任何異議。所以,《天津博物館藏青銅器》一書所言的“午部”應為“舞部”的錯別字,該書在叔旅魚父鐘[5]118、克鐘的紋飾描述中使用“舞”字,而不是“午”字,即為明證。

在探討完存在疑問的4個甬鐘部位名稱之后,個別細心的讀者還會產生一個疑問,即:《中國音樂文物大系·陜西卷 天津卷》一書指出逆鐘“斡部飾目云紋”[3]201,那么以上5部文獻涉及逆鐘(4件)紋飾的部位就不是5個(甬、旋、篆帶、正鼓部和舞部),而是6個,“斡”的紋飾為何落下了呢?其實,并不是筆者落下了“斡”的部位,而是《中國音樂文物大系·陜西卷 天津卷》一書出現了“張冠李戴”的錯誤。經筆者核實,4件逆鐘的斡(圖1:5)上面均為素面,沒有任何紋飾,而旋上(圖1:5)裝飾的才是該書所謂的“目云紋”。由此可知,《中國音樂文物大系·陜西卷 天津卷》一書誤將“旋”視為“斡”了。《咸陽地區出土西周青銅器》[2]9《天津博物館藏青銅器》[5]120也存在相同的失誤,只不過在這兩部文獻中甬鐘的部位“斡”被誤稱為“干”。“旋”與“斡”(圖2)曾經是一對未解的謎題,困擾了古今學者很多年,至今在一些青銅器研究文獻中仍有錯用的現象。《“旋”“幹”名實考》一文指出:“對于旋的解讀:唐蘭認為:‘旋義為環,今目驗古鐘甬中間均突起似帶,周環甬圍,其位置正與《考工記》合,是所謂旋也。’這個位于鐘甬之上,卻被清人程瑤田、王引之及今人馬衡、容庚、張維持等學者忽略的環形凸帶,終于為唐蘭慧眼所識。”[6]23當今一些涉及甬鐘的研究文獻中,甚至是經典著作,依然錯誤地將“斡”稱為“干”或“幹”,將“旋”錯誤地稱為“斡”,完全無視唐蘭先生在《古樂器小記》中關于“旋”“斡”的研究成果,無論是從治學方法還是治學態度而言,都是不妥當的。

圖2.甬鐘的“旋”與“斡”標識圖[6]17,圖3-2

(二)對逆鐘(4件)紋飾的考辨

通過以上對存在疑問的4個甬鐘部位名稱的考訂,我們現在可以完全確定以上5部文獻共涉及逆鐘(4件)5個部位的紋飾,分別為甬、旋、篆帶、正鼓部和舞部。由于筆者沒有看過逆鐘的舞部紋飾,也沒有該鐘舞部紋飾的圖片資料可供參考,所以筆者僅對該鐘的甬、旋、篆帶和正鼓部紋飾進行探討。

1.逆鐘(4件)的甬部紋飾

從以上5部文獻的文字描述來看,關于逆鐘(4件)的甬部紋飾(圖1:5)有兩種不同的認識:一是“環帶紋”,出自《咸陽地區出土西周青銅器》[2]9《中國音樂文物大系·陜西卷 天津卷》[3]201《天津博物館藏青銅器》[5]120這3部文獻;二是“波曲紋”,出自《西周青銅器分期斷代研究》[1]174一書,而《西周青銅器年代綜合研究》[4]441,442一書沒有提及逆鐘甬部所飾的紋樣。

那么,何謂“波曲紋”,何謂“環帶紋”呢?《商周青銅器紋飾》一書對此有明確的說明:“波曲紋以前稱為環帶紋,意思是帶紋和環紋的結合。”[10]由此可知,“波曲紋”與“環帶紋”原來是指同一種紋樣,屬于名異而實同。其實,這種紋飾還有多種不同的命名,如《殷周青銅器通論》一書將之稱為“波紋”[11]108,《中國青銅器綜論》一書將之稱為“波帶紋”[9]581,并指出,波帶紋“或稱‘波曲紋’‘波線紋’‘環帶紋’‘山紋’‘幛紋’。……其狀如一條寬闊的(或幾條窄而并列的)帶子,呈現波狀起伏現象,波峰間的空隙常填有近似于眉、口的紋樣”[9]581。綜上所論,將逆鐘(4件)甬部的紋飾稱為“波曲紋”或“環帶紋”都是可以的,而筆者采用《中國青銅器綜論》一書的定名“波帶紋”。

2.逆鐘(4件)的旋部紋飾

從以上5部文獻的文字描述來看,關于逆鐘(4件)的旋部紋飾(圖1:5)有兩種不同的認識:一是“目云紋”,出自《咸陽地區出土西周青銅器》[2]9《中國音樂文物大系·天津卷》[3]201《天津博物館藏青銅器》[5]120這3部文獻;二是“帶目竊曲紋”,出自《西周青銅器分期斷代研究》[1]174一書,而《西周青銅器年代綜合研究》[4]441,442一書沒有提及逆鐘旋部所飾的紋樣。

那么,逆鐘(4件)的旋部紋飾究竟是“目云紋”,還是“帶目竊曲紋”呢?我們來看看逆鐘(4件)旋部的紋飾(圖1:5),該紋飾屬于二方連續紋樣,每個單元紋樣的形態均呈橫S形,在橫S形紋樣的中間飾以目紋。

在云紋中,有一種形態呈S形的云紋。如《殷周青銅器通論》一書將云紋的基本形態分為四型,其中一型為S形云紋[11]104。又如《中國青銅器綜論》將云紋分為六型,其中的D型為S形云紋[9]594,與《殷周青銅器通論》所論述的S形云紋形態相同。

在竊曲紋中,也有一種形態呈S形的竊曲紋。如《西周青銅器竊曲紋研究》一文按照竊曲紋的不同來源,將竊曲紋分為A型(饕餮竊曲紋)和B型(龍紋竊曲紋),其中Bb亞型竊曲紋“來源于鼻向上卷的龍紋,整體呈橫S形”[12]。又如《中國青銅器綜論》一書將竊曲紋分為五類,第一類就是S形竊曲紋。該書將這類竊曲紋分為兩型,其中A型為“單純S形竊曲紋”;B型為“中目S形竊曲紋,即在S形紋飾中間填以目紋”[9]579。這兩型S形竊曲紋的紋樣形態與《西周青銅器年代綜合研究》一書所論的Bb亞型竊曲紋相同。

正是由于S形云紋與S形竊曲紋的并存,才導致一些學者對于S形云紋與S形竊曲紋的混淆。同時,筆者也未見有任何學者明確指出二者的區別,這也是導致二者混淆的重要因素。筆者近些年一直在深入研習編鐘的紋飾,閱讀了大量有關青銅器紋飾的研究文獻,飽受某些青銅器紋飾命名不統一與論述模糊的困擾,其中就包括S形云紋與S形竊曲紋的問題。筆者在剛剛接觸這兩種紋飾的時候,也是滿頭霧水、分不清楚。故此,筆者數年前曾錯誤地認為,沒有目紋的橫S形紋飾屬于云紋,有目紋的橫S紋形飾屬于竊曲紋。直至2020年,筆者在撰寫《西周甬鐘篆帶云紋研究》[13]一書時,才終于厘清了這一問題。S形云紋與S形竊曲紋最關鍵的區別在于紋飾制作工藝手法的不同。S形云紋多為陰線制成,少數為細陽線構成。S形竊曲紋絕大多數為陽刻平雕加陰線刻,少數僅為陽刻平雕、不加陰線。《中國青銅器綜論》指出:“被青銅器研究者們通稱為‘竊曲紋’的紋飾形式較復雜,但均有共同特征,即每一種圖案的主要母題皆是卷曲的細長條紋。”[9]578陰線或者陽線僅是一條線,只有一個維度(即長度),無法構成竊曲紋圖案的“細長條紋”;陽刻平雕制成的紋樣與器物表面保持一定的深度,故形成的線條就不再是一條僅有一個維度的線,而是有三個維度(即長、寬和高)的寬條或者窄條,這樣才會構成竊曲紋圖案的“細長條紋”。

現在,我們從紋飾制作工藝手法的視角來判定逆鐘(4件)旋部紋飾(圖1:5)的種類就比較簡單了。這種飾有目紋的S形紋樣的工藝手法為陽刻平雕加陰線刻,故屬于竊曲紋。所以《西周青銅器分期斷代研究》一書將逆鐘(4件)旋部紋飾稱為“帶目竊曲紋”[1]174,是合理的,而“目云紋”的稱謂是不妥當的。如果給予逆鐘(4件)旋部紋飾一個更為精確的定名,筆者認為應該稱之為“帶目橫S形竊曲紋”。

3.逆鐘(4件)的篆帶紋飾

從以上5部文獻的文字描述來看,關于逆鐘(4件)的篆帶紋飾(圖1:6)有兩種不同的認識:一是“云紋”,如“S狀云紋”“S形云紋”“云紋”,分別出自《咸陽地區出土西周青銅器》[2]9《中國音樂文物大系·天津卷》[3]201《天津博物館藏青銅器》[5]120《西周青銅器分期斷代研究》[1]174這4部文獻;二是“竊曲紋”,具體為“BbⅢ竊曲紋”,出自《西周青銅器年代綜合研究》[4]441,442一書。

那么,逆鐘(4件)的篆帶紋飾究竟是“云紋”,還是“竊曲紋”呢?在上一部分已經探討過,從這種橫S形紋飾的形態去判斷其紋飾歸屬是很難的,而從其制作的工藝手法來判定則簡單易行。逆鐘(4件)篆帶紋飾(圖1:6)的工藝手法為陽刻平雕加陰線刻,故為“竊曲紋”,而非“云紋”,《西周青銅器年代綜合研究》[4]441,442一書對逆鐘(4件)篆帶紋飾的稱謂是合理的。該書對“BbⅢ竊曲紋”的形態具體界定為:“Ⅲ式 省去獸目,整個紋飾為橫S形曲線。”[4]570通過觀察逆鐘(4件)的篆帶紋飾(圖1:6),筆者發現其組織結構屬于二方連續紋樣,由兩個單元紋樣組成,每一個單元紋樣均為橫S形竊曲紋,兩個單元紋樣的排列方式為順序排列。所以,筆者認為可將逆鐘(4件)的篆帶紋飾(圖1:6)定名為“橫S形竊曲紋”。

4.逆鐘(4件)的正鼓部紋飾

從以上5部文獻的文字描述來看,關于逆鐘(4件)正鼓部紋飾(圖1:7)的種類歸屬沒有分歧,均認為其屬于云紋。分歧之處在于定名的不同,如有的文獻稱之為“大朵云紋”,出自《咸陽地區出土西周青銅器》[2]9《中國音樂文物大系·天津卷》[3]201這兩部文獻;有的文獻稱之為“方形云紋”,出自《西周青銅器年代綜合研究》[4]441,442一書;《天津博物館藏青銅器》[5]120《西周青銅器分期斷代研究》[1]174這兩部文獻對其沒有具體的定名。

那么,關于逆鐘(4件)正鼓部紋飾(圖1:7)的定名,“大朵云紋”和“方形云紋”二者哪一個妥當呢?

先談“大朵云紋”。經筆者梳理有關研究青銅器紋飾的文獻,目前沒有找到對于“大朵云紋”的概念界定,故此不知道這種云紋的具體形態特征。從逆鐘(4件)正鼓部紋飾(圖1:7)的紋樣形態來看,該紋飾分為左右兩個單元,二者呈鏡面對稱關系,每個單元紋樣整體呈“工”字形,“工”字的上下橫線的兩端均內卷,呈螺旋形。從以上的紋樣形態分析來看,筆者尚看不出將這種紋飾稱為“大朵云紋”的理由所在。再從語言學的角度講,“大朵云紋”屬于多層定語。其中,“云紋”是命名的中心語,“大”和“朵”是“云紋”的限制性定語,給中心語“云紋”逐層添加特征,由此將其與不具有此特點的其他“云紋”區別開來,以便于云紋的分類與研究。關于“朵”字,《現代漢語詞典》有兩種釋義,第一,為量詞,“用于花朵和云彩或像花和云彩的東西”[14];第二,為名詞,“姓”[14]。顯然,“大朵云紋”應該取其第一義,即量詞,那么這四個字的含義也就一目了然了。《中國青銅器綜論》一書將云紋分為A型圓螺旋形云紋、B型C形云紋、C型T形云紋、D型S形云紋、E型斜角云紋和F型勾連云紋。[9]594如果從“大朵”和“小朵”的視角來界定云紋的話,《中國青銅器綜論》所論的A型、B型、D型、E型云紋都有“大朵”和“小朵”之分,而且云紋云朵的大小與器物的大小密切相關,并沒有一個定性的量化標準。同時,從這種稱謂中,我們也無從知曉這種云紋的典型形態特征。所以,從分類學的視角而言,“大朵云紋”這一稱謂顯然過于空泛,缺乏具象性與學術性,故并不妥當。

再談“方形云紋”。《殷周青銅器通論》一書指出:“殷代銅器的裝飾紋樣中,最典型的幾何形紋樣,是以一連續的螺旋形所構成的,通常是用極細致的線條,但有時也以粗線條。這些螺旋形有時是圓的,有時是方的。前者習稱為云紋,后者即稱為雷紋。”[11]103目前,學界幾乎均按照此標準來對云紋和雷紋進行類分。按照該書對云紋的形態界定,顯然并不存在“方形”的云紋。故從云紋的形態學角度而言,“方形云紋”是講不通的。那么,《西周青銅器年代綜合研究》[4]441,442一書所言的“方形云紋”邏輯何在呢?如果我們從逆鐘(4件)正鼓部所飾云紋的整體框架來看,就會明白所謂的“方形”之義了。該紋飾分為左、右兩個單元,每個單元的云紋外形框架近方形,這應該就是“方形云紋”的定名邏輯。如果按照這種定名邏輯,逆鐘(4件)篆帶所飾竊曲紋就應該定名為“長方形竊曲紋”;如果某鐘的舞部裝飾云紋的話,就應該定名為“橢圓形云紋”,因為鐘的舞部約呈橢圓形,無論裝飾何種紋飾,其整體形狀都會約為橢圓形。顯然,這種紋飾的定名標準是存在問題的。

那么,究竟該如何稱呼逆鐘(4件)的正鼓部紋飾(圖1:7)呢?筆者認為還得從其紋樣形態入手。這種云紋的單元紋樣整體呈“工”字形,《西周青銅器分期斷代研究》一書將這種形態的云紋稱為“工字形云紋”[1]174,筆者認為是妥當的。

二、對逆鐘(4件)斷代的探討

關于逆鐘(4件)的斷代,目前學界主要有四種不同的觀點,分述如下:

第一,“孝夷”說。《西周青銅器分期斷代研究》一書認為逆鐘“為西周中期后段器,約當夷孝前后”[1]174。

第二,“厲王”說。《西周紀年》一書認為逆鐘應為西周晚期厲王元年之器。[15]

第三,“西周晚期”說。此觀點主要有自三部文獻,分別是:(1)《咸陽地區出土西周青銅器》一文指出:“從形制、花紋和銘文字體看,這套編鐘的時代當在西周晚期。”[2]11(2)《中國音樂文物大系·天津卷》一書認為:“逆鐘銘文有明確的紀年、月、日及干支,與西周晚期牧簋和頌鼎銘文中的紀年方式相同,而其形制與紋飾也具有西周晚期鐘的形制紋飾特征。該鐘當屬西周晚期之器。”[3]201(3)《天津博物館藏青銅器》一書認為逆鐘(4件)的時代為“西周晚期”[5]120。

第四,“宣王元年”說。《西周青銅器年代綜合研究》一書通過對逆鐘的紋飾和銘文風格考察,認為逆鐘的時代“應在厲宣時”[4]442。從逆鐘的銘文內容來看,“考慮到其記年為元年,又所記歷日也與元年師兌簋相合,故定其元年為宣王元年”[4]442。也就是說,逆鐘為西周晚期宣王元年所鑄。

對于以上逆鐘的四種斷代觀點,哪一種合理呢?“按照考古學的常識,判定某器物的年代是著眼于那些顯示最晚年代特征的因素。”[16]那么,逆鐘“最晚年代特征的因素”體現在哪些方面呢?筆者試從調音與紋飾這兩個方面對逆鐘(4件)的時代進行探討。

(一)從逆鐘(4件)的調音來看其時代

《中國音樂文物大系·陜西卷 天津卷》一書指出,逆鐘的“1、2、3號鐘體內腔壁都鑄有調音槽”[3]201。從該書“逆鐘尺寸表”[3]202中的資料可知,1號逆鐘鐘腔內壁共有調音槽6條,位于該鐘的正鼓部和側鼓部,兩個銑角均沒有調音槽。2號逆鐘鐘腔內壁共有調音槽2條,位于兩個銑角,而正鼓部和側鼓部均沒有調音槽。3號逆鐘鐘腔內壁共有調音槽4條,位于側鼓部,兩個正鼓部和銑角均沒有調音槽。4號逆鐘鐘腔內壁沒有調音槽。但是,經筆者查閱逆鐘的原始文獻《咸陽地區出土西周青銅器》一文,發現這兩部文獻關于4件逆鐘的調音描述并不完全相同。該文明確指出:“四件鐘的內壁都銼有2—8個調音槽。”[2]9在4件逆鐘的數據表中[2]9,該文還明確注明了各鐘調音槽的數量:咸甲020號(1號)逆鐘鐘腔內壁有調音槽6條;咸甲017號(2號)逆鐘鐘腔內壁有調音槽2條;咸甲019號(3號)逆鐘鐘腔內壁有調音槽6條,而《中國音樂文物大系·陜西卷 天津卷》一書記述為4條;咸甲018號(4號)逆鐘鐘腔內壁有調音槽8條,而《中國音樂文物大系·陜西卷 天津卷》一書記述為沒有調音槽。將兩部文獻中關于4件逆鐘的調音資料進行比較,筆者發現《咸陽地區出土西周青銅器》一文對調音的記述更為明確而翔實,故筆者采納此文關于逆鐘調音的文字材料。僅從4件逆鐘的調音槽數量來看,其應該已經進入“鑄調雙音”[17]的成熟階段,屬于西周晚期的產物。但具體屬于西周晚期哪一王世,囿于目前掌握的調音資料,筆者尚無法對其做進一步的斷代。

(二)從逆鐘(4件)的紋飾來看其時代

通過第一部分對逆鐘(4件)紋飾的探討,我們可以確定其甬部(圖1:5)飾波帶紋;旋上(圖1:5)飾帶有目紋(小乳丁)的橫S形竊曲紋;篆帶(圖1:6)飾橫S形竊曲紋;正鼓部(圖1:7)飾工字形云紋。筆者通過全面梳理西周晚期甬鐘的資料,可以從逆鐘的篆帶和正鼓部紋飾上找到其“最晚年代特征的因素”。

例如,逆鐘的篆帶紋飾(圖1:6)與西周晚期宣王之世甬鐘的斷代標準器——逑鐘(乙組Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ號,克利夫蘭藝術博物館藏逑鐘)的篆帶紋飾(圖3)相同,均為橫S形竊曲紋。

又如,逆鐘正鼓部(圖1:7)裝飾工字形云紋,西周晚期厲王之世的二式晉侯蘇鐘(12件,73631-73640號,M8:32、33號)①筆者將二式晉侯蘇鐘(12件,73631-73640號,M8:32、33號)斷為西周晚期厲王之器,詳細論證參見王清雷.西周甬鐘篆帶云紋研究[M].北京:文物出版社,2021:113-118。的正鼓部(圖4)同樣裝飾工字形云紋,但是二者的工藝手法不同,逆鐘正鼓部紋飾的工藝手法為陽刻平雕加陰線刻,而二式晉侯蘇鐘(12件,73631-73640號,M8:32、33號)正鼓部的紋飾工藝手法為陰刻平雕或陰線單勾,故此逆鐘的時代應該晚于厲王之世的二式晉侯蘇鐘。綜合以上紋飾特征,逆鐘應該屬于西周晚期宣王之世的產物。結合逆鐘“隹王元年三月”的鐘銘,筆者贊同逆鐘的第三種斷代觀點“宣王元年”說。[4]442

圖3.逑鐘乙組Ⅰ號背面的篆帶紋飾(王清雷攝)

圖4.部分二式晉侯蘇鐘的正鼓部紋飾

陳小三教授指出:“一個時代有一個時代流行的式樣,制作外范的工人,手藝世代相傳,在制作這些復古銅器的時候,工人雖然是參照了一些遺留下來的古物作為底本,即便是這樣,由于制作工藝的變遷,工人們也很難在紋飾表現方法等時代變遷明顯的部分,做到和古器物完全相同。這是復古器物上存在的共同現象——‘貌合神離’。”[19]“所謂‘貌合’是指:粗略來看,復古的器物和仿制的藍本整體形態比較相近。所謂‘神離’則有兩種情形:一是由于制作工藝的變化,后代已經不復流行前代的一些工藝,這種情形下的復古往往表現為在同種工藝的制作上較之前代粗劣;二是所謂復古并不是純粹地模仿,多數情形下是在模仿的同時又加入了很多當時的元素。”[19]《西周青銅器分期斷代研究》一書對于逆鐘斷代的失誤,正是由于其僅僅關注到逆鐘的紋飾與西周中期一些甬鐘紋飾的“貌合”之處。例如,該書認為逆鐘的“篆部和正鼓部云紋均由帶陰線的寬條構成”[1]174。正是這句話,暴露出該書疏忽了逆鐘的兩個“神離”之處。其一,逆鐘的篆帶由“帶陰線的寬條構成”,就不再是云紋,而是橫S形竊曲紋,如果該書意識到這一點,就不會再認為逆鐘“為西周中期后段器,約當夷孝前后”[1]174;其二,正鼓部云紋“由帶陰線的寬條構成”,這種紋飾工藝手法為陽刻平雕加陰線刻,與西周中期甬鐘正鼓部由陰線單勾而成的工字形云紋并非同一時代的產物,而是比其晚得多。故此,在為西周甬鐘斷代時,不僅要關注其紋樣特征,還要關注其工藝手法。“貌合”之處固然需要認真觀察,而“神離”之處才是斷代的關鍵。

《容庚青銅器學》一書指出:“不用單一的方法來判定一個時代的器物,而應從多方面觀察,這一點已是學界的共識。”[20]故此,對于西周甬鐘的斷代,不僅要關注與音樂密切相關的調音、測音數據等斷代元素,還要關注一般青銅器的斷代元素,如紋飾及其工藝手法、器型、銘文等,充分發揮音樂考古學的交叉學科優勢,這樣才能給予所研西周甬鐘一個合理的斷代。