太極拳對心率變異性干預效果的Meta分析

周宇嬌 崔 華 王秋雨

1.北京體育大學中國武術學院,北京 100084;

2.北京體育大學體育信息研究中心,北京 100084;

3.北京體育大學國際體育組織學院,北京 100084

心率變異性(Heart Rate Variability,HRV)是指一段時期內連續心跳之間的微小波動,它的變化幅度反映了自主神經系統(Autonomic Nervous System,ANS)中交感神經和副交感神經之間的相互作用,是評價心臟自主神經系統功能的有效手段。[1-3]眾所周知,自主神經系統負責調節全身的器官和腺體,是決定人體健康狀況和對運動的反應與適應的重要因素。當自主神經系統功能失調,即交感神經和副交感神經功能失去平衡時,我們的健康將面臨巨大的威脅。因此,由于心率變異性具有無創且方便監測交感神經和副交感神經活動的動態平衡等優點,在臨床和研究領域的應用越來越廣泛。[4]已有證據表明:心率變異性對于心肌梗死、慢性心力衰竭、心臟病、不穩定型心絞痛和糖尿病等患者均存在預后意義。此外,許多臨床醫生和研究人員認為,心率變異性能夠客觀地評估焦慮、壓力和抑郁水平。[5]因此,鑒于心率變異性與病癥和情緒狀態之間的密切聯系,通過干預使心率變異性處于一種平衡狀態,以促進一系列生理、心理和情緒等指標的改善則顯得尤為必要。

在現有的文獻中,運動是最常用于改善心率變異性(時域和頻域指數)的干預措施。[6]研究表明,經常運動可以增強副交感神經功能,對健康有積極影響,對中老年人也同樣如此。[7-10]而對于心肌梗死、慢性心力衰竭、不穩定型心絞痛、糖尿病等疾病的患者,運動訓練可以改善其自主神經系統對心臟的調節能力,從而促進疾病的康復。[11-14]研究也證實,細勻深長的呼吸和有氧運動是增強迷走神經調節的兩種方法,[15-18]能夠顯著改善心率變異性,而太極拳則有效地結合了這兩種功能。[19]太極拳是起源于中國的一種身心運動,被認為是一種集“練心, 練氣、練身”于一體并強調內外協調統一的傳統健身方式。正是由于太極拳包含了精神集中、身體平衡和呼吸,能對人體健康產生積極影響,因此被廣泛地納入許多疾病的預防與康復干預中。[20]有結果表明:長期練習太極拳可以有效地控制血壓,改善局部血流,平衡心臟交感神經和迷走神經的功能,促進心血管神經的有效自主調節。[21]盡管太極拳已經被認為可以調節自主神經系統,評估太極拳對心率變異性影響的隨機對照試驗也相繼發表,但其研究結果卻并不一致。因此,我們的研究目的是批判性地總結和評估現有的隨機對照試驗,以綜合分析太極拳對心率變異性的干預效果。此外,以往的研究傾向于分析心率變異性的頻域參數,而忽略了時域參數,[22]也缺乏太極拳干預組與運動干預組的效果比較。而影響心率變異性的因素非常復雜,生理條件、心理活動和外部環境均可能成為影響心率變異性變化的因素。[23]過去的研究中已經證實心率變異性與年齡、干預時長、檢測部位和健康狀況都有密切聯系,[23,24]但還沒有研究證實太極拳干預中強調呼吸時對心率變異性的影響程度。我們知道,呼吸與心率變異性密切相關,太極拳也是一種強調呼吸配合的運動。因此,有必要分析太極拳練習時強調呼吸對心率變異性的影響。綜上所述,本文的研究問題如下:(1)以時域和頻域為主要結局指標進行Meta分析,在太極拳干預組與非運動組比較的基礎上,還將增加太極拳干預組與運動干預組的效果比較。(2)以太極拳干預時是否強調呼吸為次要結局指標。我們期望通過Meta分析充分論證太極拳對心率變異性的干預效果,也為后續身心鍛煉對健康干預效果的相關研究提供理論參考。

1 研究方法

1.1 文獻檢索

檢索年限均從建庫至2020年12月,電子檢索Web of Science、PubMed、Scopus、Cochrane Library、EBSCOhost等數據庫,以 Tai-ji、Tai Chi、Chi, Tai、Tai Ji Quan、Ji Quan, Tai、Quan, Tai Ji、Taiji、Tai Chi、T'ai Chi、Tai Chi Chuan 和 heart rate variability、HRV、autonomic nervous system、cardiac vagal tone為主要檢索詞,沒有語言限制,檢索過程由第一作者和另一位評審員獨立完成,并對檢索結果進行互相驗證。

1.2 納入標準

當文獻符合下列標準則被納入:(1)受試者年滿十八周歲;(2)太極拳是主要的干預方式,且未在高溫環境下進行;(3)太極拳的干預時間至少為三周 ;(4)對照組要么保持不變的生活方式,要么接受其他運動干預;(5)記錄安靜狀態下心率變異性的數據,不限制測量姿勢(坐、躺或站);(6)研究設計類型為隨機對照試驗(能最大程度地避免臨床試驗設計、實施中可能出現的各種偏倚,平衡混雜因素,提高統計學檢驗的有效性);(7)不限制心率變異性的指標(時域或頻域)。頻域包括:低頻功率,LF;高頻功率,HF;低頻/高頻功率比,LF/HF;標準化低頻功率,nLF;標準化高頻功率,nHF;極低頻功率,VLF;總功率,TP。時域包括:心跳間期標準差,SDNN;相鄰正常心跳間期差值平方和的均方根,RMSSD;心跳間期大于50ms的比例,pNN50。文獻納入過程最初由兩名評審員根據納入標準獨立進行,如果兩位評審員存在分歧,則邀請第三位評審員進討論,直到達成共識。

1.3 方法學質量評價

采用PEDro量表對所有納入的隨機對照試驗的方法學質量進行全面評價。該量表包括11個項目:(1)納入標準(2)隨機分配(3)分配隱藏(4)基線相似(5)受試者盲法(6)指導者盲法(7)評估者盲法(8)受試者保留率≥85%(9)意向治療分析(10)組間進行統計分析(11)點測量和差異測量。當文獻中明確描述出現該項目則在項目下填寫“1”,反之則填寫“0”,各項目最終得分為該文獻的質量評分。文獻質量評價過程最初由兩名評審員根據評價標準獨立進行,如果兩位評審員存在分歧,則邀請第三位評審員進討論,直到達成共識。

1.4 數據提取與分析

兩名評審員分別從每個合格的實驗中提取數據,其中包括受試者特征、干預方案、結局指標、和干預期間的安全性(不良事件)。受試者特征包括:樣本量、性別、平均年齡、健康狀況和人員流失率;干預方案包括:干預時長、每周訓練頻率和每次訓練時長;結局指標包括:時域、頻域和干預過程中是否強調呼吸配合,提示:只有當該結局指標出現在不少于2篇文獻中時才對其進行Meta分析;干預期間的安全性(不良事件)指在實驗的進程中,受試者發生的任何非計劃中的、意想不到的、與健康相關的事件或反應。[25]

Meta分析使用Rveman5.3和Stata14.0軟件,當P值<0.05時,表明結果具有差異性。效應量采用MD(mean difference),異質性檢驗采用I2,異質性大小分為: I2=0~49%異質性較低;I2=50%~74%異質性較高;I2=75%~100% 異質性極高。若異質性不顯著,采用固定效應模型;若異質性顯著,采用隨機效應模型,并通過逐篇剔除文獻法、亞組分析、敏感性分析和Meta回歸等方式查找異質性來源。當納入Meta分析的文獻大于10 篇,則使用Stata14.0中Egger’s test進行發表偏倚檢測,若P<0.05表示存在明顯的發表偏倚。

1.5 主要結局指標

目前,學界對于心率變異性相關參數(頻域和時域)的解讀存在爭議,本研究基于1996年美洲及歐洲各國的學者在心臟學會會議上討論的結果,該會議對心率變異性的頻域和時域進行命名并制定了統一的標準與測量方法。[26]本研究的主要結局指標為頻域和時域分析,頻域指標包括LF、HF、LF/HF、nLF、nHF、VLF、TP;時域指標包括pNN50、SDNN、RMSSD。

LF指低頻范圍的正常心跳間期的振幅大小,代表交感神經和副交感神經同時調控的指標;HF指高頻范圍的正常心跳間期的振幅大小,代表副交感神經活性指標;LF/HF代表代表交感/副交感神經平衡的指標或交感神經調控的指標;nLF指低頻功率/(總功率-極低頻功率)×100,代表交感神經活性的指標;nHF高頻功率/(總功率-極低頻功率)×100,代表交感神經活性LF%倒數的指標;VLF指極低頻范圍的正常心跳間期的振幅大小,代表交感神經活性;TP指正常心跳間期的振幅大小,代表自主神經的總體活性;pNN50指心跳間期大于50ms的比例,RMSSD指相鄰正常心跳間期差值平方和的均方根,二者均對應頻域中的HF,代表副交感神經功能活性;SDNN指心跳間期的標準差,對應頻域中的TP,代表自主神經的總體活性。

1.6 次要結局指標

呼吸是心率變異性的一個重要影響因素,呼吸的深度和頻率與心率變異性的變化密切相關。[27]太極拳是一項需要與呼吸協調配合的運動,呼吸的配合與否對練習效果有著顯著影響。[22]因此,為了全面反映太極拳對心率變異性的干預效果,需要在干預過程中強調呼吸的配合。鑒于此,我們將干預過程中是否強調呼吸作為本次Meta分析的次要結局指標,以了解其對心率變異性的影響。提示,只有當實驗設計部分明確描述干預過程中有強調呼吸的配合,才將其納入分析。

2 結果

2.1 文獻檢索

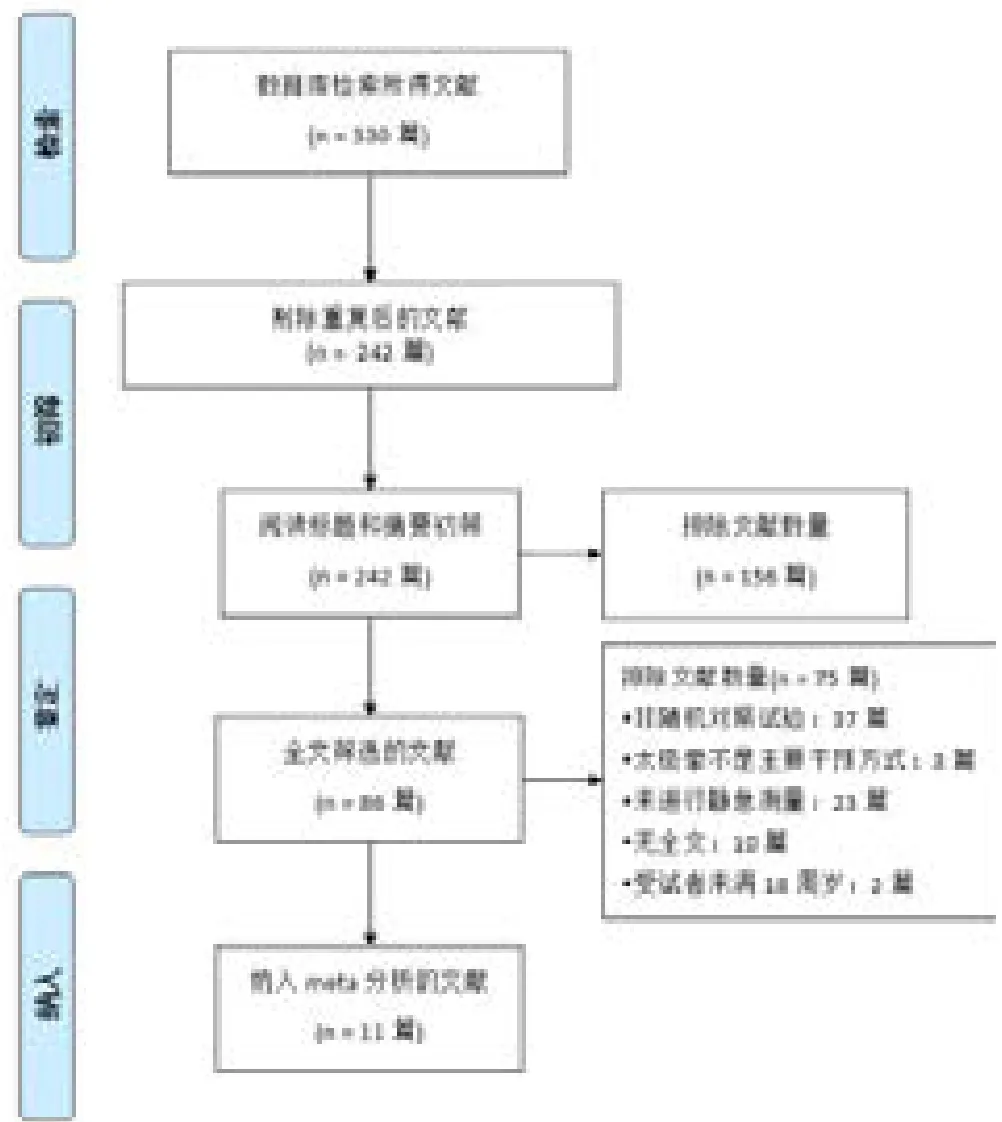

從五個電子數據庫中檢索到330條文獻記錄。剔除重復文獻后,剩余242篇文獻。閱讀題目和摘要排除了156篇無關文獻。根據預先設定的納入標準,對剩余的86篇進行了全文評價,其中75篇被排除在外,排除原因分別為:(1)受試者未滿十八周歲(n=2);(2)太極拳不是主要干預措施(n=3);(3)非隨機對照試驗(n=37);(4)沒有進行HRV的靜息測量(n=23);(5)無全文(n=10)。最終,本研究納入11篇文獻[28-38],文獻篩選流程如圖 1。

圖 1 文獻檢索篩選流程圖

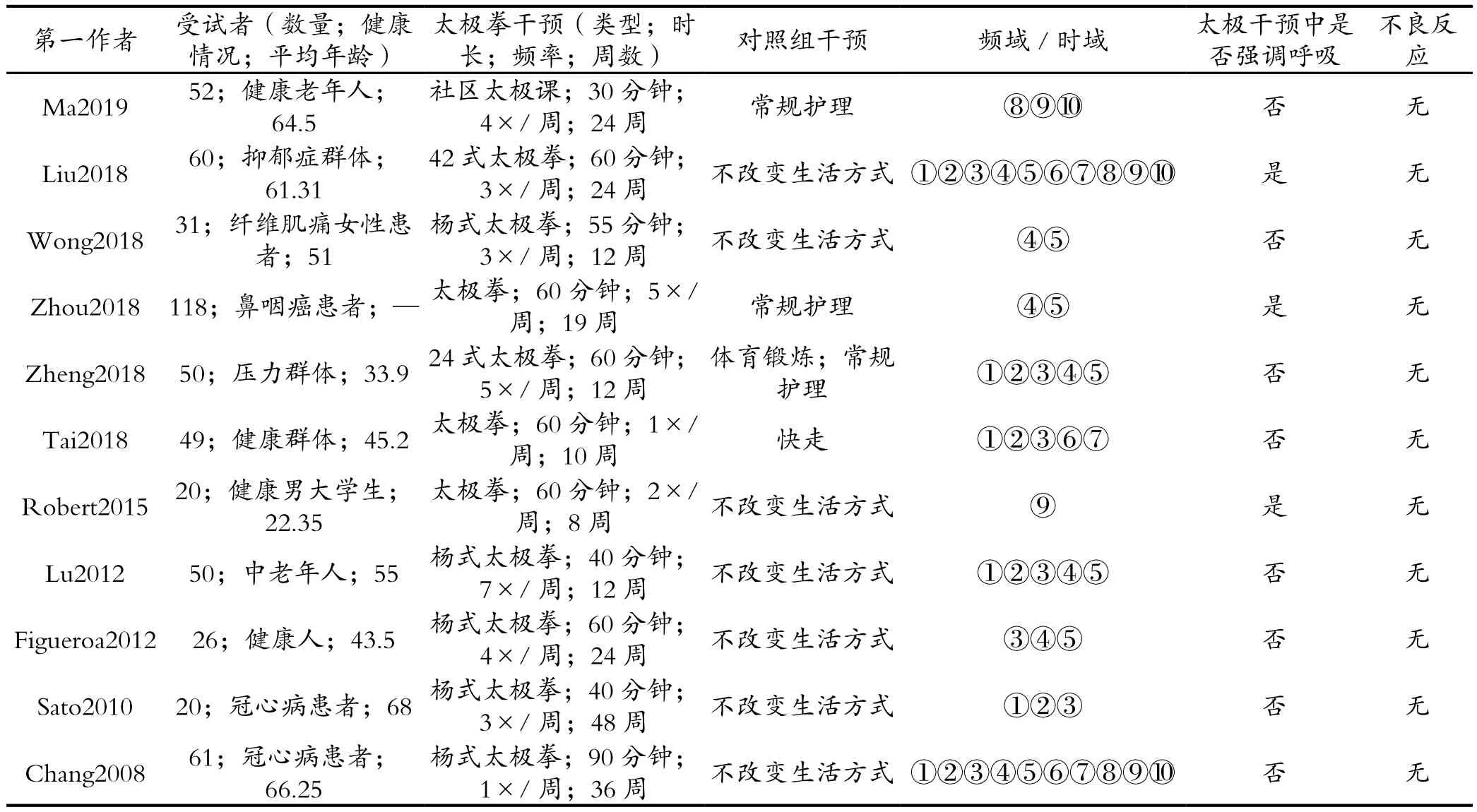

2.2 文獻及受試者特征

關于太極拳對心率變異性影響的最早研究發表于2008年,[38]隨后的一項研究發表于2010年,[37]其余的研究在2012年至2019年間發表;5項隨機對照試驗受試者為健康群體,[28,32,34-36]其余6項研究受試者為疾病患者,包括抑郁癥、高壓群體、冠狀動脈疾病、鼻咽癌或纖維肌痛;[29-31,33,37,38]受試者人數差異很大,范圍從20人至114人不等,平均年齡從22.35到68歲;干預時長從8周到48周,每周從1次至7次,每次練習時長從30至90分鐘不等;非運動組包括不改變生活方式和等待組,運動組包括定期鍛煉、快走、常規體育活動或其他體育鍛煉;心電圖是最常用于測量心率變異性的工具;3篇文獻在太極拳干預過程中強調了呼吸。[29, 33, 34]

2.3 方法學質量評價

表 2顯示,納入文獻的總分從5分到8分不等;4篇文獻采用了分配隱藏,[28-30,34]4篇文獻保留率≥85%,[28,32,33,35]4篇文獻采用意向治療分析;[29,30,32,33]所有文獻均未采用受試者和指導者盲法,但有5篇采用了評估者盲法。[28,31,33,34,36]

2.4 結局指標

2.4.1 主要結局指標:太極拳干預組與對照組對心率變異性的影響

2.4.1.1 太極拳干預組VS.非運動組

在頻域指標的Meta分析中,LF和nLF的分析結果存在顯著性差異(LF:MD=-200.40,95%CI:365.31 to -35.49,P=0.02;nLF:MD=-7.39,95% CI:-12.48 to -2.29,P=0.004)。5篇文獻被納入LF的分析,[30,33,35,37,38]6篇文獻被納入nLF的分析,[29,31,33,35,36,38]兩個指標的分析結果均存在高度異質性(LF:P for heterogeneity<0.00001, I2=96%;nLF:P for heterogeneity<0.00001, I2=91%)。由于異質性較高,采用了隨機對照模型。通過逐篇剔除文獻法和Meta回歸均未發現異質性來源,而通過亞組分析卻發現年齡、測量姿勢、干預時長和文獻質量評分都可能是造成LF異質性的主要原因,干預過程中是否強調呼吸和文獻質量評分可能是nLF的異質性來源。然而,HF和nHF的分析結果卻沒有顯示出差異性(HF:MD=-65.15,95% CI:-160.40 to -30.10,P=0.18;nHF:MD=4.00,95% CI:-3.51 to 11.50,P=0.30),兩個指標的Meta分析中分別納入了5篇[30,33,35,37,38]和7篇文獻,[29-31,33,35,36,38]其分析結果也均呈現出高異質性(HF:P for heterogeneity<0.00001, I2=87%;nHF:P for heterogeneity<0.00001, I2=96%)。在 HF中,發現剔除文獻Zheng2018[30]后其分析結果的異質性顯著降低,亞組分析顯示年齡、測量姿勢、干預時長和文獻質量評分也可能引起HF的異質性,而干預過程中是否強調呼吸可能是造成nHF異質性的原因。LF/HF的Meta分析結果也顯示無顯著性差異(LF/HF:MD=-0.10,95% CI:-0.87 to -0.67,P=0.80),共納入了6篇文獻,[30,33,35-38]結果也存在高度異質性(LF/HF:P for heterogeneity<0.00001, I2=93%),通過亞組分析發現年齡和測量姿勢可能是引起異質性的原因。TP和VLF在分析時納入了同樣的4篇文獻,[30,33,35,38]其分析結果均顯示存在顯著性差異(TP:MD=-649.82,95% CI:-1180.54 to -119.11,P=0.02;VLF:MD=-200.55,95%CI:-349.63 to -51.46,P=0.008),但異質性較高(TP:P for heterogeneity<0.00001, I2=97%;VLF:P for heterogeneity<0.00001, I2=97%)。亞組分析顯示年齡、測量姿勢、干預時長和文獻質量評分可能是引起TP結果異質性的因素,而年齡和干預時長可能是造成VLF異質性的原因。由于各指標的納入文獻均不足10篇,因此未對其進行發表偏倚檢測。

表 1 文獻及受試者基本特征表

表 2 納入文獻方法學質量評價

表 3顯示,在時域指標的Meta分析中,RMSSD和SDNN的分析結果存在顯著性差異(RMSSD:MD=2.59,95% CI:-7.23 to 12.41,P<0.0001;SDNN:MD=8.33,95% CI:0.69 to 15.98,P=0.03)。RMSSD 納入2篇文獻,[28,33]結果不存在異質性(RMSSD:P for heterogeneity=0.46, I2=0);SDNN納 入 4篇文獻,[28,33,34,38]結果的異質性較低(SDNN:P for heterogeneity=0.03, I2=66%)。而pNN50的分析結果卻顯示無差異(pNN50:MD=0.83,95% CI:-4.36 to 6.02,P=0.75),共納入3篇文獻進行分析,[28,33,38]結果存在較高異質性(pNN50:P for heterogeneity=0.03,I2=72%),由于納入的文獻數量較少,暫未對異質性來源進行分析。

表3 太極拳干預組與對照組對心率變異性的影響

2.4.1.2 太極拳干預組VS.運動干預組

2篇文獻報道了太極拳干預組和運動干預組對心率變異性的干預效果,[30,32]由于均只報道了頻域指標,因此本研究也僅對頻域指標進行比較分析。結果發現,當太極拳干預與運動干預進行效果比較時,太極拳在nLF、nHF和LF/HF指標中存在顯著性差異(nLF: MD=6.42,95% CI:3.74 to 9.09,P<0.00001;nHF:MD=-6.13,95% CI:-8.76 to -3.50,P<0.00001; LF/HF:MD=1.00,95% CI:0.68 to 1.33,P<0.00001),且結果異質性較低(nLF:P for heterogeneity=0.20, I2=38%;nHF:P for heterogeneity=0.09, I2=66%;LF/HF:P for heterogeneity=0.15, I2=51%)。而在LF,HF,TP,VLF的分析結果中卻沒有看出來這樣的差異,且結果異質性較高,由于納入的文獻數量偏少,暫未對其異質性來源進行分析。

2.4.2 次要結局指標:太極拳干預中強調呼吸對心率變異性的影響

由于亞組分析需要一定的文獻數量,因此選取了頻域和時域中納入文獻較多的指標(nLF,nHF,SDNN)進行亞組分析。當太極拳干預中強調呼吸時,nLF,nHF,SDNN的干預效果均存在顯著性差異(nLF :MD=-3.22,95%CI:-5.32 to-1.12,P=0.003;nHF :MD=3.80,95% CI:0.80 to 6.81,P=0.01;SDNN:MD=5.55,95% CI:4.85 to 6.25,P<0.00001);當太極拳干預中不強調呼吸時,其干預效果均無差異(nLF :MD=-5.10,95% CI:-14.69 to 4.49,P=0.30;nHF :MD=3.90,95% CI:-7.95 to 15.75,P=0.52;SDNN:MD=5.16,95%CI:-2.27 to 12.59,P=0.17)。

表4 太極拳干預時強調呼吸的影響

3 討論

3.1 太極拳干預組與非運動組對心率變異性的影響

當與非運動組進行比較時,頻域分析結果顯示LF、nLF、TP的Meta分析結果都存在顯著性差異,表明練習太極拳能夠顯著降低安靜狀態下的交感神經活性,使交感神經和副交感神經功能趨于平衡,從而改善自主神經總體活性。有研究證實,有氧運動能夠使我們在安靜狀態下保持較低心率,因為運動改變了自主神經功能、竇房結結構和右心房心肌大小。[39]但太極拳不同于一般的有氧運動,它要求習練者充分調動神經系統和運動系統,以實現對肢體的有效控制,這就需要習練者的運動肌群和心肌提供足夠的能量,由此便引起心肌和骨骼肌的血管擴張、局部血流增加、心臟收縮等現象。[40]這一系列的生理變化可能會導致當下副交感神經活性下降,交感神經活性上升,而長期規律的刺激,則有助于增加安靜時副交感神經活性,降低交感神經活性,并促進自主神經活性的總體改善,而這樣的變化能夠顯著降低心血管疾病的罹患率。[41]此外,Meta分析結果還表明,太極拳干預能夠有效降低VLF,從而有效改善練習者體液調節荷爾蒙或其它較慢生理功能的作用。太極拳練習時強調“以心行意,以意導氣,以氣運身”,這樣的過程會引起大腦皮層的沖動,通過皮下中樞沿神經體液途徑提高甲狀腺和腎上腺皮質的分泌,進而促進新陳代謝,通過條件反射的途徑調整機體神經與神經體液調節的機能,達到促進健康的效果。[42,43]而在HF和nHF中,太極拳的干預效果沒有顯著性差異,經綜合分析后,推測有以下原因:(1)缺乏對太極拳干預中呼吸配合的強調,僅有2篇文獻強調了呼吸,且其結果相較于干預前具有顯著性差異,因為HF和nHF均反映了副交感神經活性,其峰值的變化隨著呼吸頻率的變化而變化;(2)文獻Zheng2018[30]存在較高異質性,通過全文閱讀發現,該文獻數據嚴重偏離正常值范圍,且方法設計不夠嚴謹,剔除后總體異質性顯著降低;(3)總體納入文獻數量偏少,無法進行發表偏倚檢測,結果可能存在發表偏倚。LF/HF的Meta分析結果也無顯著性差異,事實上,過去有研究提出運動對LF/HF的影響效果尚無定論,然而,也有研究證實,像太極拳和瑜伽這樣的身心運動對調節交感和副交感神經功能的平衡有顯著的作用。[44]因此,未來還需要納入更多的隨機對照試驗,以期獲得更為穩健的結果。此外,頻域分析結果均存在較高異質性,通過亞組分析發現年齡、測量姿勢、干預時長、健康狀況和文獻質量評分均有可能是異質性來源。這是因為心率變異性非常敏感,任何心理、生理和環境的變化都會對其產生影響。然而當下大多數研究在實驗設計中并未對上述變量進行有效控制,從而導致后期分析結果異質性偏高。盡管HF與nHF在頻域分析中無顯著性差異,但RMSSD在時域分析中卻存在極顯著性差異,提示太極拳干預能顯著改善副交感神經活動,一些研究也得到了相同的結果,[44]且Meta分析的結果顯示無異質性,表明結果較為穩健。SDNN的分析結果也顯示出較大的差異,表明練習太極拳能顯著提高自主神經系統的總體活性,且異質性較低,結果較為穩健。太極拳的特點要求練習者保持注意力高度集中,以達到神經肌肉調節對肢體的有效控制,因此長期練習太極拳會促使血量和心室擴大,造成心臟感壓接受的活化,這種變化是由生化上、結構上、代謝上、荷爾蒙及神經因子綜合影響的結果,共同促進自主神經系統地良性運轉。[45]而pNN50分析結果無顯著性差異,且結果具有高度異質性,由于納入的文獻數量較少,無法進行異質性的來源分析。通過閱讀全文,推測可能與缺乏對無關變量的控制以及測量方法的不一致有關,這引起我們的反思,為了確保未來研究結果的可靠性和一致性,更多高質量的隨機對照試驗亟待開展。

3.2 太極拳干預組與運動干預組對心率變異性的影響

當比較太極拳與其它運動方式對心率變異性的干預效果時,Meta分析結果顯示,太極拳干預在nLF、nHF、LF/HF指標中均具有顯著性差異,提示太極拳在降低受試者安靜狀態下的交感神經活性、提高副交感神經活性,促進自主神經總體活性方面優于本研究中的其它運動干預方式,且異質性較低,表明結果較為穩健。眾所周知,規律的運動能有效促進身心發展,而太極拳的影響則更為顯著,因為太極拳與心率變異性的關系更為密切。太極拳練習時特有的“氣沉丹田”要求練習者采用腹式呼吸,隨著膈肌和腹肌地不斷收縮和舒張,腹壓地不斷改變,能夠有效提高心臟營養血管的功能、加強血管壁細胞的氧供應、改善血液脂質代謝、降低血液粘滯度、保持血管的彈性。[46]此外,“松而不泄,緊而不僵”的練習要求能夠反射性地引起血管舒張,使血壓下降,有利于防治中老年人高血壓、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病。[47]研究還證實,練習太極拳能夠顯著提高老年人的心肺功能、肌力和柔韌性。[48]同時,本次Meta分析納入的受試者包括30歲左右的健康人群,[32]表明太極拳干預對于健康年輕群體的心率變異性同樣有著積極地影響。因此,這提示我們,與其它運動干預相比,太極拳可能更適合作為改善心率變異性的運動干預方式。LF、HF、TP和VLF的分析結果無顯著性差異,因為總體文獻較少,更可靠的結果有待進一步分析。由于納入文獻中缺乏時域指標,因此無法對其進行比較分析。建議今后的隨機對照試驗不僅要包括太極拳干預組與非運動組的比較,還要增加太極拳干預組與其它運動干預組的比較,以及對時域指標進行測量,以全面分析太極拳對心率變異性的干預效果。

3.3 太極拳干預中強調呼吸對心率變異性的影響

分析結果表明,當太極拳干預中強調呼吸時,nLF、nHF和SDNN的干預效果具有顯著性差異。呼吸主要通過自主神經系統影響心率變異性,因為呼吸是影響迷走神經的直接因素,而迷走神經是自主神經系統的重要組成部分,因此呼吸可以通過影響迷走神經而影響心率變異性。[49]

吸氣時,迷走神經受到抑制,心率加快;呼氣時,迷走神經抑制被釋放,心率變慢。呼吸和心臟迷走神經的中樞耦合是心率變異性的調節機制之一,[50]呼吸頻率和深度與心率變異性密切相關。[50,51]太極拳是一種需要肢體、呼吸和意識協調配合的運動,[22]一些研究表明,長期練習太極拳的人,其呼吸頻率明顯低于安靜狀態下的初學者,副交感神經的活動性顯著提高。[52]并且人體的健康程度與迷走神經的調節能力高度正相關,分析也證明了這一點,[53]然而,許多與心率變異性相關的隨機對照試驗并未意識到呼吸的重要性,11篇文獻中只有3篇強調呼吸。[29,33,34]這提示我們,為了確保太極拳對心率變異性的干預效果,未來的隨機對照試驗中需要強調呼吸的配合。

3.4 研究的局限

本研究尚存在局限與不足:(1)納入的隨機對照試驗方法學設計有待提高。一些文獻缺少受試者的基本信息,如年齡、性別、BMI等;并且影響心率變異性的因素極其復雜,包括測量環境(是否有噪音)、溫度、測試時間、測量方式等,多數文獻均缺少對上述變量的有效控制或明確描述,導致分析結果出現高度異質性;只有4/11的研究采用了分配隱藏,5/11的研究符合評估者盲法,4/11的研究受試者保留率≥85%,5/11的研究采用了意向治療分析,整體方法學質量不高。(2)納入的隨機對照試驗數量偏少。相關研究總體數量偏少,且缺少太極拳干預與其它運動干預的對比以及對時域指標的測量,而太極拳干預中呼吸配合的重要性也未得以重視,導致分析結果的全面性、有效性不足,無法進行發表偏倚檢測,且異質性較高。(3)一些文獻中未見受試者流失的原因說明。希望在以后的研究中,能夠明確報道受試者的基本信息、測量時的身心及環境狀態,明確解釋干預過程中出現的突發狀況。為了進一步探索太極拳干預的持續效果,應增加太極拳干預后的隨訪調查或心率變異性測量。

4 結論

Meta分析結果顯示太極拳干預對心率變異性有積極影響。其中對LF、nLF、VLF、TP、RMSSD和SDNN的干預效果顯著,表明練習太極拳能有效地提高自主神經的總體活性;與運動干預組相比,太極拳對心率變異性的干預效果更好,提示太極拳可能比其它運動項目更適合作為防治疾病、增進健康的鍛煉方式;太極拳干預中強調呼吸對心率變異性的干預效果有重要影響,表明今后的相關隨機對照試驗中應強調呼吸的協調配合。當然,由于納入的研究數量偏少,且個別文獻質量較低、無關變量控制不當,導致研究結果的異質性大。但總的來說,太極拳干預對于改善心率變異性有積極作用,因此,未來的研究需要更為嚴謹的方法學設計,以進一步檢驗太極拳對心率變異性的干預效果。