基于影像解剖的心俞穴針刺安全深度研究

左志雄,王順梅,胡錦波,王 斌

(大理大學臨床醫學院,云南 大理 671000)

心俞穴為足太陽膀胱經經穴,心之背俞穴,是臨床常用穴,主治心痛、驚悸、失眠、健忘等癥。心俞穴針刺時具有一定的危險性,針刺過深會刺入胸腔,導致胸膜、肺損傷而發生氣胸,因此,在臨床實踐中應十分注重針刺心俞穴的安全性。本研究結合影像解剖,利用磁共振成像技術采集60例健康成人心俞穴斷面影像,分析穴位解剖層次,測量穴位危險深度,根據危險深度評估安全深度,為臨床針刺安全提供準確、有指導意義的參考依據。

1 資料和方法

1.1 測試對象60例健康的成年志愿者,男女各30例,年齡20~33歲,體質量40~98 kg,無背部器質性病變。該研究通過大理大學醫學倫理委員會審查批準,所有志愿者均簽署知情同意書。

1.2 磁共振成像掃描首先預掃描胸椎正中矢狀面,通過矢狀面確定第5胸椎棘突,然后在棘突下進行水平斷面掃描。儀器為GE1.5T磁共振成像掃描儀;參數設置:厚度4 mm,層間距1 mm,視野300 mm×300 mm,翻轉90/T10,激勵次數2.0,重復時間3 000 ms,回波時間126 ms。

1.3 取穴心俞穴位于第5胸椎棘突下,后正中線旁開1.5寸處。穴位的確定使用影像直接測量定位,在磁共振成像掃描儀采集到的第5胸椎棘突下的水平斷面影像上,使用測量工具確定1.5寸的數值,并進行定位。1.5寸的數值確定用皮尺測量志愿者兩肩胛骨脊柱緣最近點的距離,換算出后正中線旁開1.5寸的實際數值,即兩肩胛骨脊柱緣最短距離的1/4為后正中線旁開1.5寸(膀胱經第1側線)。見圖1。該例志愿者為男性,20歲,身高172 cm,體質量63 kg,體質指數(BMI)21.30 kg/m2,兩肩胛骨脊柱緣距離為14.9 cm,使用磁共振成像儀提供的比例尺工具,從后正中線向左、右各旁開3.7 cm,即為左、右心俞穴,見圖1箭頭所指處。

1.4 磁共振成像掃描斷面的解剖結構分析及深度測量在心俞穴水平斷面影像圖上,分析左、右兩側心俞穴鄰近解剖結構,標注解剖名稱。見圖1。使用磁共振成像儀測量工具,測量心俞穴直刺時的危險深度(危險深度為皮膚至豎脊肌前緣的距離)。

1.5 統計分析使用SPSS 26.0軟件進行統計分析,符合正態分布的計量資料用(±s)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗,相關分析用Pearson相關系數表示,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 心俞穴磁共振成像影像水平斷面解剖結構左、右心俞穴直刺時的解剖層次由淺入深依次為:皮膚→皮下組織→斜方肌→豎脊肌→第6肋骨(或肋間肌→胸膜腔→腹腔),與文獻〔1〕報道一致。

2.2 心俞穴直刺危險深度

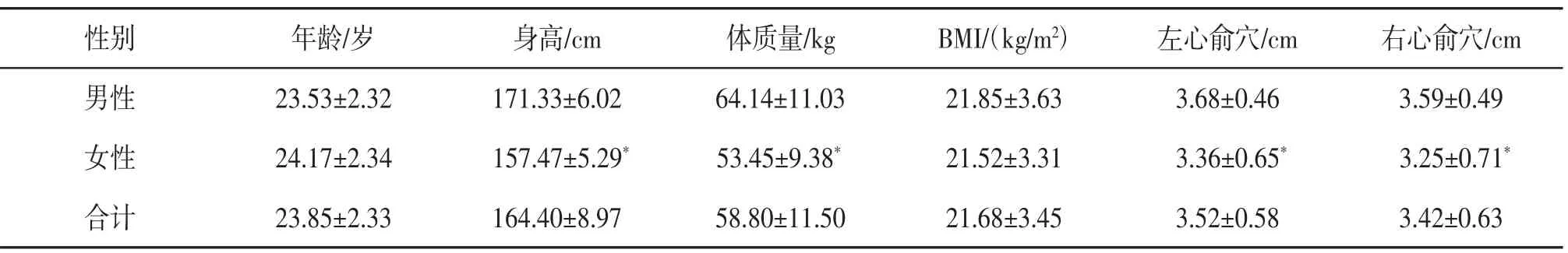

2.2.1 按性別統計 相同性別間左、右心俞穴危險深度差異無統計學意義(P>0.05);不同性別間左、右心俞穴危險深度差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 按性別統計的心俞穴危險深度測量結果(±s)

表1 按性別統計的心俞穴危險深度測量結果(±s)

注:與男性相比*P<0.05。

性別 年齡/歲 身高/cm 體質量/kg BMI/(kg/m2) 左心俞穴/cm 右心俞穴/cm男性 2 3.53±2.32 171.33±6.02 64.14±11.03 21.85±3.63 3.68±0.46 3.59±0.49女性 24.17±2.34 157.47±5.29* 53.45±9.38* 21.52±3.31 3.36±0.65* 3.25±0.71*合計 23.85±2.33 164.40±8.97 58.80±11.50 21.68±3.45 3.52±0.58 3.42±0.63

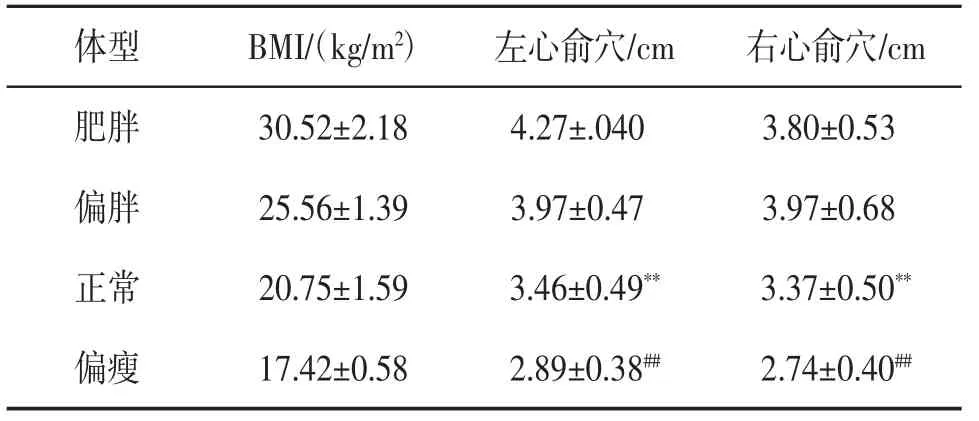

2.2.2 按體型統計 以BMI作為衡量體型的主要依據〔2〕,BMI<18.5 kg/m2為體型偏瘦;18.5 kg/m2≤BMI<24.0 kg/m2為 體 型 正 常;24.0 kg/m2≤BMI<28.0 kg/m2為體型偏胖;BMI≥28.0 kg/m2為體型肥胖。由于肥胖者僅3例,樣本量相對較少,故未進行分析比較,其余57名志愿者中,偏胖者11例,正常者38例,偏瘦者8例。相同體型者的左、右心俞穴危險深度差異無統計學意義(P>0.05);對心俞穴危險深度比較發現,偏胖者顯著大于正常者,正常者顯著大于偏瘦者,差異有統計學意義(P<0.01)。見表2。

表2 按體型統計的心俞穴危險深度測量結果(±s)

表2 按體型統計的心俞穴危險深度測量結果(±s)

注:與偏胖比較**P<0.01;與正常比較##P<0.01。

體型 BMI/(kg/m2) 左心俞穴/cm 右心俞穴/cm肥胖 30.52±2.18 4.27±.040 3.80±0.53偏胖 25.56±1.39 3.97±0.47 3.97±0.68正常 20.75±1.59 3.46±0.49** 3.37±0.50**偏瘦 17.42±0.58 2.89±0.38## 2.74±0.40##

2.3 心俞穴危險深度與BMI的相關分析BMI與左、右心俞穴危險深度的相關系數分別為0.661和0.602(P<0.05),表明左、右心俞穴危險深度與BMI具有相關性。

3 討論

從60例健康成年志愿者的實測數據統計分析可以看出,左、右心俞穴直刺時的平均危險深度值分別為(3.52±0.58)、(3.42±0.63)cm,二者差異無統計學意義;危險深度值男性顯著大于女性,且與體型相關。

劉炎等〔3〕匯總了1981—1993年間107例針灸意外,結果表明,最常見的是氣胸和蛛網膜下腔出血。本研究測量的心俞穴危險深度為皮膚至豎脊肌前緣的直線距離,相當于心俞穴直刺時不進入胸腔的距離。通過測量危險深度可以評估安全深度,為針刺安全提供依據,為臨床應用提供參考。依據嚴振國等〔4〕提出的“安全深度=危險平均深度×80%”,心俞穴直刺安全深度:體型正常及偏胖者約為3.0 cm,偏瘦者約為2.2 cm。本研究結果與既往采用尸體標本及CT的研究結果接近,進一步印證了心俞穴的針刺安全深度。高宗桂等〔5〕用51具新鮮尸體進行局部解剖,探討五臟相關俞穴的安全針刺深度與危險深度,將測量的最大值作為危險深度,最小值為安全深度,心俞穴的危險深度和安全深度分別為3.65、2.56 cm。李亞東等〔6〕應用CT測量32例成年人膀胱經第1側線上的7個穴位,測量皮膚淺點至臟器深點的距離,左、右心俞穴直刺深度:瘦人為(28.87±3.92)、(28.49±3.55)mm,適中人為(30.54±4.50)、(30.06±4.80)mm,胖人為(42.46±9.43)、(42.22±9.20)mm。心俞穴的針刺深度一般界定為直刺0.5~0.8寸〔7〕,約1.5~2.0 cm,從測量結果看,該深度安全性較高,即使對體型偏瘦者,也不會刺入胸腔。

針灸中有“腹部深似井,背部薄如餅”的說法〔8〕,對于正常體型者,位于腰部的左、右氣海俞穴危險深度分別為(9.95±1.19)、(9.81±1.06)cm,與BMI的相關系數分別為0.861和0.834〔9〕,而位于背部的左、右心俞穴危險深度分別為(3.46±0.49)、(3.37±0.50)cm,與BMI的相關系數分別為0.661和0.602。由此可見,心俞穴危險深度值明顯低于氣海俞穴,與體型的關系也較小,在針刺操作時,應特別注意不應超過安全深度,以免發生意外。

綜上所述,本研究應用磁共振成像采集健康成人的心俞穴水平斷面影像,在深入分析穴位解剖結構的基礎上確定危險點,測量針刺危險深度,評估安全深度,為臨床針刺安全提供參考依據。