頸動脈彩超對頸動脈狹窄的診斷分析及腦卒中發生的影響因素

張佳盈

開封市中心醫院體檢科,河南 開封 475001

腦卒中是臨床常見的腦血管疾病,在外界各種誘發因素影響下引發的腦內動脈閉塞、狹窄或破裂,減少顱腦血流量,從而誘發腦組織缺血缺氧性損害,臨床表現為永久性或一過性腦功能障礙,若不及時治療,還可威脅患者生命[1]。目前,臨床研究發現腦卒中的發生與頸動脈狹窄間存在密切聯系,大部分腦卒中患者存在腦動脈狹窄,若不及時干預,會對患者生命安全造成威脅,或增加其致殘率及致死率。故臨床需對盡早發現及預防頸動脈狹窄,這對腦卒中的治療及預后改善具有重要意義[2-3]。同時,頸動脈狹窄引起的腦卒中相關危險因素仍未能夠完全明確,還需盡早開展相關因素分析,為臨床針對性防治措施開展提供指導。頸動脈彩超是一種無創性、重復性高的診斷頸動脈狹窄方法,能夠對早期頸動脈狹窄進行檢測,為臨床診斷及預防腦卒中提供參考依據[4]。鑒于此,本研究選擇2018 年10 月—2020 年9 月開封市中心醫院收治的200 例行頸動脈超聲檢查的患者,采用頸動脈彩超診斷頸動脈狹窄,旨在分析腦卒中發生的影響因素,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2018年10月—2020年9月開封市中心醫院收治的200 例行頸動脈超聲檢查的患者作為研究對象,女96 例,男104 例;年齡42~78 歲,平均年齡(60.19±3.94)歲;體質 量 指 數(BMI) 為22.51~28.67 kg/m2,平 均BMI 為(25.60±0.47)kg/m2;文化程度:59 例高中及以上,141 例初中及以下。兩組患者一般資料比較具有可比性(P>0.05),本研究經醫院醫學倫理委員會審批通過。頸動脈狹窄診斷標準:根據頸動脈內膜中層厚度(Intimamediathickness,IMT)及斑塊形成、管腔狹窄情況,IMT<1.0 為正常;IMT為1.0~1.2 mm為增厚;IMT>1.2 mm為斑塊形成。管腔狹窄程度判定標準:管腔內徑減少幅度<50%為輕度狹窄;管腔內徑減少幅度為51%~70%為中度狹窄;管腔內徑減少幅度為71%~99%為重度狹窄;管腔內徑減少100%為閉塞。納入標準:所有患者均出現不同程度的血脂異常疾病及血管病變;均為首次發病;病例資料完整;自愿簽署知情同意書。排除標準:既往存在腦卒中病史;伴有其他系統嚴重疾病;凝血功能障礙;免疫系統疾病;精神疾病,無法配合完成本次研究;合并惡性腫瘤。

1.2 方法

采用荷蘭Pilips 公司生產的IE33 型超聲診斷儀對患者進行檢查,檢查時使患者保持平臥位,將墊枕置于頸后,頭部后仰暴露頸部,采用頻率為5 MHz 超聲探頭掃描頸總動脈近心端,隨后沿著血管走行向頭側移動,探測頸內及頸外動脈。將取樣的容積置于需要檢測的血管中心,待頻譜顯示后連續觀察20~30 個周期,并調整最佳的取樣容積大小,測量血管內徑等信息。另根據患者是否存在頸動脈狹窄,分為狹窄組(28 例),非狹窄組(172 例),收集患者所有臨床資料,包括年齡、性別、既往病史(高血壓病、血脂異常、糖尿病)、吸煙史、飲酒史、是否肥胖或超重、是否缺乏運動、是否心房顫動、既往是否存在短暫性腦缺血、是否存在腦卒中家族史等,先開展單因素分析,待獲得有統計學差異的項目后再建立logistic 回歸模型,分析引發腦卒中的獨立危險因素。

1.3 觀察指標

(1)頸動脈狹窄情況:200 例患者均行頸動脈超聲檢查,明確頸動脈狹窄發生情況。(2)頸動脈狹窄引發的腦卒中的因素分析:依據患者頸動脈狹窄情況分為兩組,收集兩組患者年齡、性別、既往病史等多方面基礎資料,先開展單因素分析,待獲得有統計學差異的項目后再建立logistic回歸模型,分析引發腦卒中的獨立危險因素。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0 軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間比較采用t檢驗。計數資料以例數和百分比(%)表示,組間比較采用χ2檢驗。并將單因素分析中具有意義的因素建立logistic 回歸模型,計算OR值(95%置信區間)。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 頸動脈狹窄情況

200例患者經頸動脈超聲檢查,28例出現頸動脈狹窄,發生率為14.00%。

2.2 頸動脈狹窄引發的腦卒中的單因素分析

狹窄組患者年齡≥60 歲、男性、高血壓病史、血脂異常、吸煙史、肥胖或超重發生率均高于非狹窄組,纖維蛋白原水平高于非狹窄組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 頸動脈狹窄引發的腦卒中的單因素分析

2.3 頸動脈狹窄引發的腦卒中的多因素分析

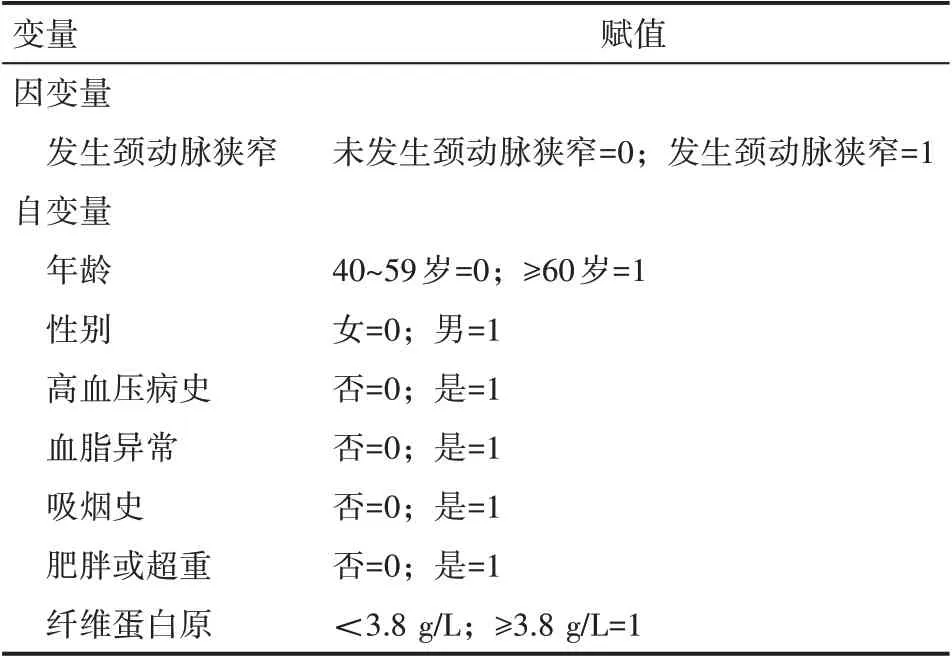

年齡、性別、高血壓病史、血脂異常、吸煙史、肥胖或超重、纖維蛋白原等是頸動脈狹窄引發腦卒中的獨立危險因素(OR≥1,P<0.05),見表2、表3。

表2 頸動脈狹窄引發腦卒中的影響因素變量賦值情況

表3 影響頸動脈狹窄引發腦卒中的回歸模型分析

3 討論

腦卒中為影響人類生命健康的重要疾病,腦組織缺血狀態下,可嚴重損害神經功能,若不及時治療,不僅會遺留不同程度后遺癥,還可威脅生命健康。研究顯示[5],頸動脈病變患者因動脈內膜損傷可導致斑塊的形成,隨著斑塊在血管中的堆積,進一步增加血管狹窄的風險,在狹窄的動脈中血流流速下降,最終引發缺血性腦血管病變。大部分患者在發生頸動脈狹窄后無典型的臨床癥狀,甚至無癥狀,極易延誤最佳治療時機,危及生命安全[6-7]。目前,臨床采用頸動脈超聲對患者進行篩查,通過影像學檢查能夠診斷頸動脈中膜厚度,以觀察整個動脈粥樣硬化的病變過程[8]。本研究結果顯示,200例患者經頸動脈超聲檢查,28 例出現頸動脈狹窄,發生率為14.00%,提示頸動脈狹窄發生風險較高,還需盡早識別誘發腦卒中的相關影響因素,以便于改善患者預后。

本研究結果顯示,狹窄組患者年齡≥60 歲、男性、高血壓病史、血脂異常、吸煙史、肥胖或超重發生率均高于非狹窄組,纖維蛋白原水平高于非狹窄組。年齡、性別、高血壓病史、血脂異常、吸煙史、肥胖或超重、纖維蛋白原等是頸動脈狹窄引發腦卒中的獨立危險因素。究其原因可知:(1)隨著年齡的增長,動脈內膜將明顯增厚,斑塊形成率越高,可能與老年患者伴有高血壓、高血脂、糖尿病等基礎性疾病,生理代謝功能減退或紊亂,導致下肢動脈阻塞等疾病發生率上升,從而增加頸動脈狹窄幾率[9-10]。(2)由于女性機體內分泌大量的雌性激素,而雌激素能夠有效改善內皮細胞及血管平滑肌功能,并可降低單核細胞趨化蛋白的分泌,使得單核細胞黏附于血管內皮上,最終可分化為巨噬細胞,繼而降低內膜增厚及斑塊發生率[11-12]。(3)吸煙史、肥胖或超重是腦卒中的高危因素,可增加血管內膜損傷,加重頸動脈的狹窄,導致腦卒中。因此,加強鍛煉、改善飲食方式、戒煙等能夠降低頸動脈狹窄風險[13-14]。(4)纖維蛋白原水平的升高是腦卒中頸動脈狹窄的危險因素,可能與其具有促血小板凝聚、血管平滑肌細胞增殖、纖維斑塊沉積等因素密切相關,增加血管通透性,促進斑塊形成。故在臨床上需注意患者纖維蛋白原水平的變化,以預防斑塊形成[15-17]。

綜上所述,年齡、性別、高血壓、血脂異常、吸煙史、肥胖或超重、纖維蛋白原是導致頸動脈狹窄及腦卒中發生的危險因素,通過頸動脈彩超檢查能夠早發現、早干預、早治療,以改善預后。