城市綠地有害生物預警防控管理指標體系研究

朱 振,陸春杰,劉皎華,趙 陽,王新軍

(1.常州市綠化管理指導站,江蘇 常州 213012;2.常州工學院 藝術與設計學院,江蘇 常州 213022)

1 引言

城市化建設與持續的全球氣候變化促使城市綠地中的病蟲害種類和危害性日趨復雜[1~3],如武漢地區園林有害生物普查中查出園林害蟲563種,分屬13個目96個科[4]。城市綠地中的有害生物直接威脅到植物的健康生長,進而影響城市綠地生態功能的發揮,傳統的化學藥劑防治會帶來環境污染,還會影響到城市居民的生活與健康[5, 6]。為了營造良好的城市人居環境,需要加強城市綠地有害生物預警防控管理[1]。城市綠地有害生物預警防控管理是通過若干變量特征對城市綠地系統中有害生物風險形成進行解析,并將這些變量定義為指標,形成有害生物監測預警的指標體系,對有害生物風險定量化,并通過模型進行預測[4]。預警防控管理的基礎之一就是進行風險評估,而風險評估的基礎是評估指標的選取及其指標體系的構建。城市的環境、綠地特征以及管理因素都直接或間接地影響有害生物的發生與發展,因此也就形成了城市綠地有害生物風險評估要素的多樣性[7, 8]。如何科學地選擇并構建評估指標體系,并使其具有較強的可操作性,是最終服務于有害生物預警防控管理的重要內容。

2 城市綠地有害生物預警防控管理指標體系研究進展

針對城市綠地有害生物風險評估,當前國內的研究有兩種構建指標體系的方法:一種是按照有害生物發生的階段性特征,在有害生物發展的不同階段選擇預警防控的重要影響要素作為指標,形成指標體系[4, 9, 10],可稱為階段式的指標體系。例如:2013年夏文勝在武漢市的城市綠地有害生物預警防控研究中,結合有害生物的類別和發生狀況、天敵與寄主情況、氣候條件、防治水平和社會因素等,構建了警源、警兆和警情3個階段的城市綠地害蟲預警指標體系[4]。另一種是將風險理論與城市綠地有害生物相結合,分析有害生物在為害過程中的嚴重度和為害幾率,構建有害生物風險評估的指標體系[11, 12],可稱為基于風險理論的指標體系。這類研究考慮的因素比較豐富,綜合考慮了風險傳播途徑、傳播能力、繁殖能力、氣候條件、寄主條件、管理部門的重視程度以及對景觀的影響、對人居環境的影響和對經濟的影響。例如:華旭使用風險概念指標的構建方法,結合沈陽市綠地生態系統的特點及有害生物的危害過程中的嚴重度和為害幾率,構建了沈陽市綠地有害生物風險評估的指標體系[11, 12]。總體而言,我國城市綠地有害生物防控管理的指標體系的研究較少,還處于探索階段。上述兩類指標體系有一定的借鑒價值,同時也存在一定的局限性。部分指標存在可操作性差,比如害蟲天敵寄生率、越冬蟲量等,天敵、越冬害蟲比較隱秘難以準確統計,這些指標數據的實際收集的難度非常大;與城市綠地有害生物管理結合的不緊密,因此在城市綠地有害生物的管理方面發揮的作用有限。

為了提高城市綠地有害生物預警指標體系的預警的科學性、可操作性,同時發揮在有害生物預警防控管理中的導向性作用。本文基于城市綠地有害生物的管理現狀、生態--社會環境以及城市綠地有害生物之間的相互影響、相互制約的邏輯關系,以常州市為例,探討以壓力-狀態-響應框架模型(Pressure-State-Response,PSR)詮釋城市綠地有害生物風險,構建城市綠地有害生物預警防控的指標體系,為城市綠地有害生物風險預警和管理奠定基礎。

3 城市綠地有害生物的特征

城市綠地作為一個人工與自然結合的生態系統,為有害生物提供了較獨特的生存、發展的環境和條件,城市綠地有害生物的特征具體表現為:外來有害生物不斷入侵,寄主多元;生態種群脆弱,有害生物易定殖[13, 14];有害生物的動態變化,控制難度大[5];有害生物的天敵不足[14]。城市綠地有害生物預警防控管理指標體系的構建既要考慮有害生物的特征,也要考慮城市綠地的現代化管理方式對有害生物防控帶來的影響[15]。當前城市綠地的現代化管理方式主要體現在網格化和信息化管理的運用[16, 17]。目前常州市各個區的綠地已經實施網格化管理,城市信息化管理的技術和方式也逐漸成熟,為常州有害生物的信息化管理奠定了堅實的基礎,也為有害生物的網格監測、數據傳輸和風險分析插上了科技的翅膀,使互聯網+和云平臺得以創新性地在有害生物風險防控管理中發揮作用。

4 常州市城市綠地有害生物預警防控管理指標體系構建理論基礎

4.1 自然災害風險管理理論

自然災害風險是源于致災因子的潛在威脅(危險性)和承災體的脆弱性之間相互作用而導致的一種有害的結果或損失發生的可能性[18]。當一個區域處于致災因子可能影響范圍之內,而該區域內的承災體對于一定強度的致災因子具有脆弱性并缺乏足夠的應對能力,當同時具備這兩個條件的時候即存在災害風險,當二者同時發生時即出現災害事件[19]。脆弱性主要用來描述相關系統及其組成要素易于受到影響和破壞,并缺乏抗拒干擾、恢復的能力。脆弱性分析被認為是把災害與風險研究緊密聯系起來的重要橋梁。脆弱性是承災體本身的屬性,無論自然災害發不發生都存在。自然災害風險是動態發展的,隨著全球氣候變化,致災因子危險性從過去到現在再到可預見的未來可能會持續增加,如果降低承災體的脆弱性,災害風險可能會降低。

城市綠地有害生物風險由自然環境、城市綠地、有害生物以及管理環節綜合作用而產生的[5](圖1)。其中,自然環境和有害生物的管理是孕災環境,城市綠地是承災體,有害生物是致災因子。孕災環境、致災因子和承災體是城市綠地有害生物風險的三大核心要素。孕災環境是指能夠孕育并為有害生物風險傳遞提供條件的各類自然環境與有害生物管理的總稱,孕災環境是有害生物產生的源頭。城市綠地的有害生物系統中,孕災環境能夠孕育并形成致災因子,也能夠促使有害生物快速發展。首先,溫度和濕度對有害生物的產生和發展由重要的作用,是重要的自然環境的孕災要素。其次,管理環境也能夠對有害生物的發生發展產生重要的影響,風險早期階段的有害生物管理能夠起到事半功倍的作用;然而錯失時機或不對癥的有害生物管理措施,就會錯過有害生物防治的最佳時間窗口,使病蟲害治理時間后移,增加了防治的難度,對城市環境帶來影響。

4.2 PSR框架模型

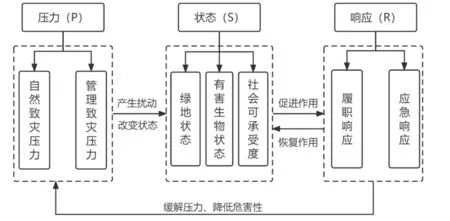

為了將城市綠地有害生物、城市生態環境和城市綠地管理有機的融合,構建既能反映有害生物發生的狀態又能引導城市綠地有害生物管理的指標體系,PSR框架模型可以提供較理想的指標體系框架。加拿大統計學家Fried提出的壓力(Pressure)-狀態(State)-響應(Response)模型,其中壓力(P)是指自然或人為因素對生態系統和社會系統產生壓力作用的因子,也是人類或自然干擾對社會和生態系統造成的負荷[20]。狀態(S)指社會及生態系統的健康狀況。響應(R)是系統面臨風險采取的對策與措施。PSR模型遵循的邏輯是“環境受到人類和經濟活動的壓力,導致了環境條件狀態變化,可能刺激社會做出響應以改變環境的壓力和狀態”[21]。壓力、狀態和響應三者緊密聯系,相互作用,體現了人與環境間的相互作用。PSR模型具有很強的靈活性和實用性,被廣泛地應用于區域生態風險評估中[18],是目前用來評價和分析區域生態風險狀況較成熟的框架模型。如王國萍等使用PSR框架模型制定了國家公園災害風險評估的指標體系和風險等級。雖然目前國內還沒有研究將PSR框架模型應用到城市綠地有害生物的預警中,但是PSR框架模型的使用邏輯能夠較全面地反映城市綠地有害生物、城市生態環境和有害生物管理三者之間的關系,因此可以為城市綠地有害生物預警防控所用。

城市綠地有害生物預警防控管理是一個面向社會--生態系統的風險管理,壓力-狀態-響應類指標清晰的邏輯關系和框架結構,能夠全面地反映風險系統間的相互關系。該模型還能夠對有害生物管理過程中社會—生態系統狀態、改變的原因以及響應的措施進行評估,幫助管理者不斷改進和調整響應措施,優化管控效果。因此基于PSR模型,構建常州市城市綠地有害生物預警防控指標體系。

5 常州市城市綠地有害生物預警防控管理指標體系構建

5.1 常州市城市綠地有害生物預警防控管理指標體系構建理論框架

基于PSR框架模型,城市綠地有害生物預警防控指標體系的壓力、狀態、響應三大類指標間是相互影響的動態關系。首先城市綠地有害生物的發生和發展是由自然條件和有害生物管理共同作用下發生發展的,因此這二者是城市綠地有害生物防控的壓力指標。壓力因素的變化能夠改變城市綠地的健康狀態,同時使社會的承受度承壓,因此綠地狀態、有害生物發生狀態、社會承受度是城市綠地有害生物防控的狀態指標。綠地監測系統會將狀態變化反饋,促使城市綠地管理系統通過政策、管理方式的變化對城市綠地狀態的改變產生響應,進而影響壓力和狀態,一方面降低壓力,調節有害生物的危害度;另一方面提高綠地的抗性,促使狀態的恢復,如此往復,就形成城市綠地管理與有害生物之間的相互作用、相互制約的關系,即壓力-狀態-響應(圖2)。

圖2 壓力-狀態-響應模型關系

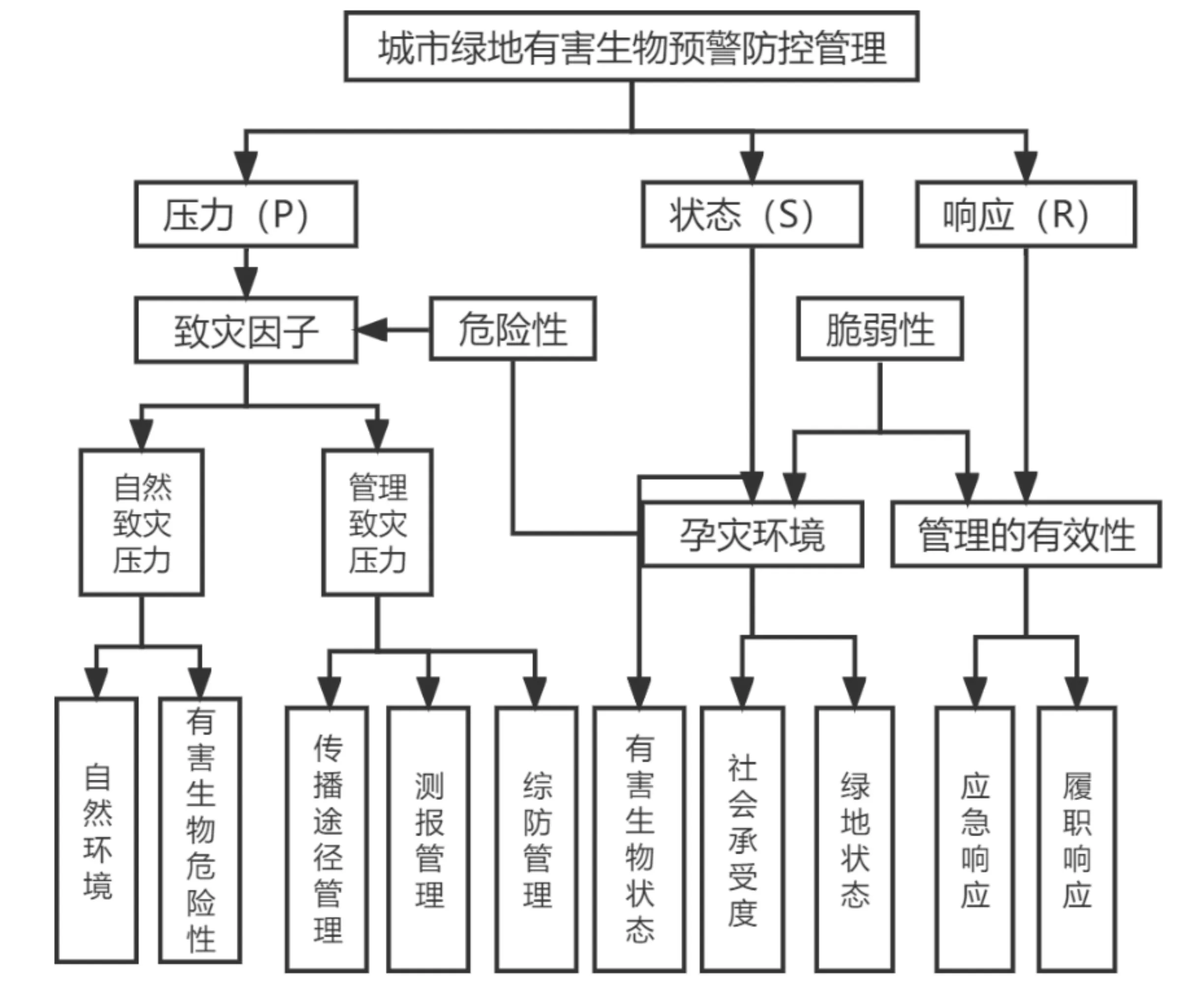

災害事件是一個區域處于致災因子可能影響范圍之內,而該區域內的承災體對于一定強度的致災因子具有脆弱性并缺乏足夠的應對能力導致的。結合風險理論,致災因子的危害性和承災體的脆弱性是有害生物發生的重要原因。在PSR模型框架下,分析致災因子的危害性和承災體的脆弱性能夠更科學地評估城市綠地有害生物風險。壓力指標是指自然條件和管理環境對有害生物的直接壓力因子,反映自然或管理干擾對社會-生態系統帶來的負荷,其中致災因子的危險性包括自然環境、有害生物危險性、傳播途徑管理、測報管理和防治管理對有害生物發展的影響。狀態指標是指城市的社會-生態系統當前狀態,從風險理論的角度理解即孕含危險性又包括脆弱性。危險性是指綠地、社會對致災因子形成的環境條件的適宜性,包含有害生物發生的強度、綠地健康狀況;其中的脆弱性是指承災體(社會和綠地)在抵抗有害生物方面表現出的狀態,包括綠地的受害狀態和社會的承受度。響應指標指社會-生態系統應對生態退化等問題并恢復狀態采取的對策與措施,其中也包含脆弱性,表現為有害生物履職水平和應急響應的有效性。常州市綠地有害生物的評估的概念框架如圖3所示。

圖3 城市綠地有害生物風險評估概念框架

5.2 指標體系的構建方法

常州市綠地有害生物風險防控管理指標體系需要充分體現自然環境、綠地、有害生物、管理環境等社會—生態系統中的子系統在有害生物防控管理中的相互影響。在構建多指標的綜合指標體系過程中,使用了4種方法,包括:①文獻歸納法;②專家訪談法;③問卷調查法,使用問卷的形式,向行業內的從業者論證指標體系中風險要素的合理性;④理論分析法,指標體系的構建也結合了已有的自然風險管理理論和網格管理理論,并將理論內容與常州市有害生物的預警防控管理相結合。

5.3 常州市城市綠地有害生物預警防控管理指標分析

該指標體系分為目標層,準則層A,準則層B和指標層。

(1)目標層:以城市綠地有害生物防控管理指數為總目標,表征網格綠地尺度上的有害生物管理相關的災害風險險度。

(2)準則層:準則層A由城市綠地有害生物風險評估的構成要素組成,分別是:壓力、狀態、響應。準則層A進一步細分為準則層B。準則層B中壓力指標包括2個,分別是自然致災因子和管理致災因子;狀態指標包括3個,分別是綠地狀態因子、有害生物狀態因子、社會可承受狀態因子;響應指標包括2個,分別是履職響應因子和應急響應因子。

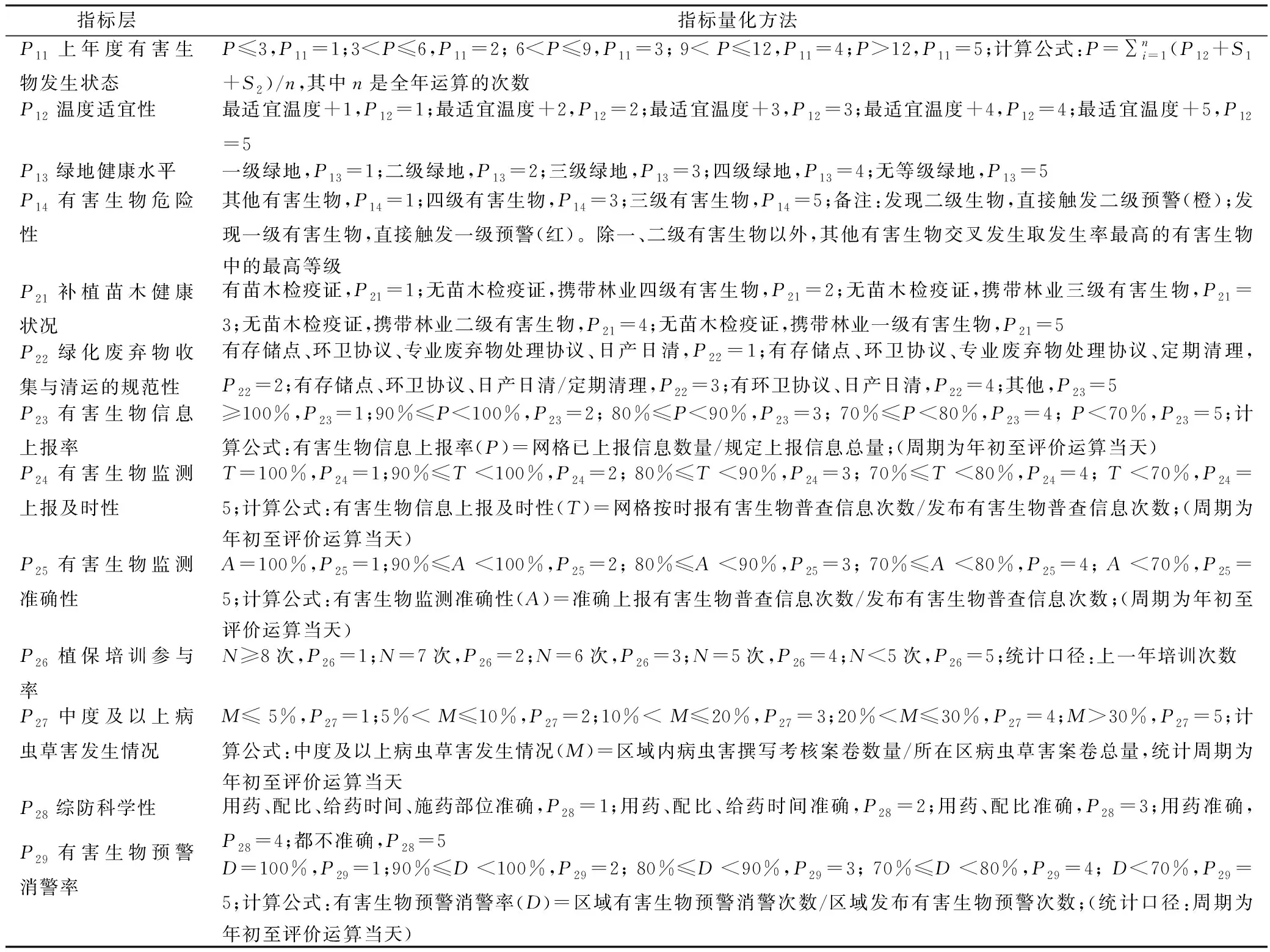

(3)指標層:由可直接度量的指標構成,共27個指標,是該指標體系最基本的層面。每個指標根據其自身特征設計為1~5分進行量化賦值,從低到高代表有害生物風險從小到大,具體指標構成及其內涵見表1。

表1 綠地有害生物預警防控管理評估指標體系

5.4 壓力、狀態、響應指標的量化

壓力指標(P)是指自然條件和綠地養護管理對有害生物的直接壓力因子,反映自然或管理干擾帶來的負荷。自然環境壓力包括:①上年度有害生物發生的程度,上年度發生程度對有害生物發生程度有重要影響[8, 10];②溫度適宜性,溫度升高對有害生物發展具有重要的影響[4, 8, 10];③綠地健康水平[4, 10];④有害生物危險性根據國家林草局發布的有害生物等級和常州市綠地有害生物重點監測對象進行評估。管理致災的壓力方面包括:①傳播路徑管理,體現為補植苗木的健康狀況和綠化廢棄物收集與清運的規范性[12];②監測管理,指有害生物監測的上報率、準確性、及時性;③綜防管理,指有害生物防治的培訓參與率、綜防科學性、中度以上病蟲害發生情況、預警消警率等綜合管理能力[4, 10],見表2。

表2 壓力指標量化方法

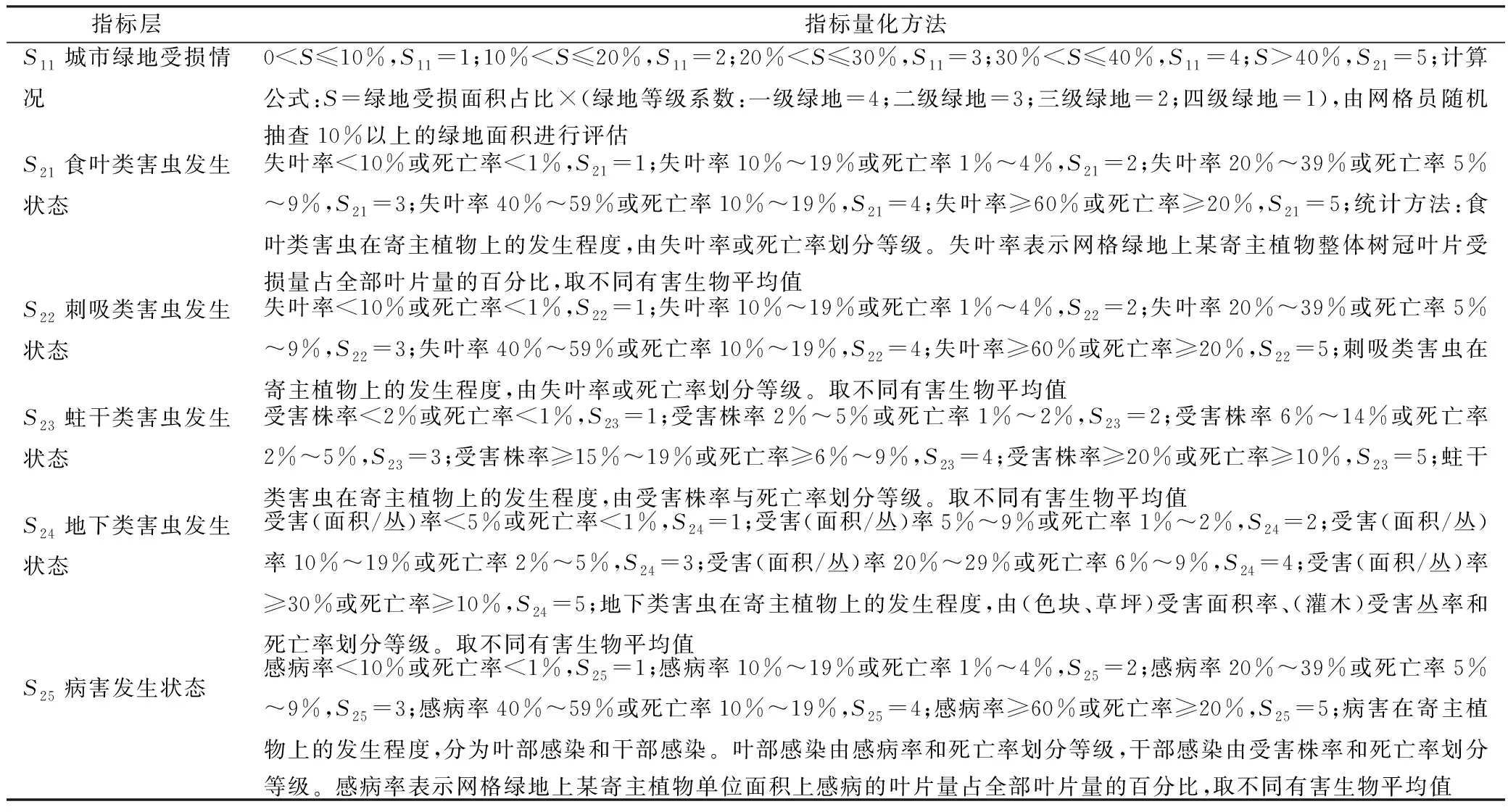

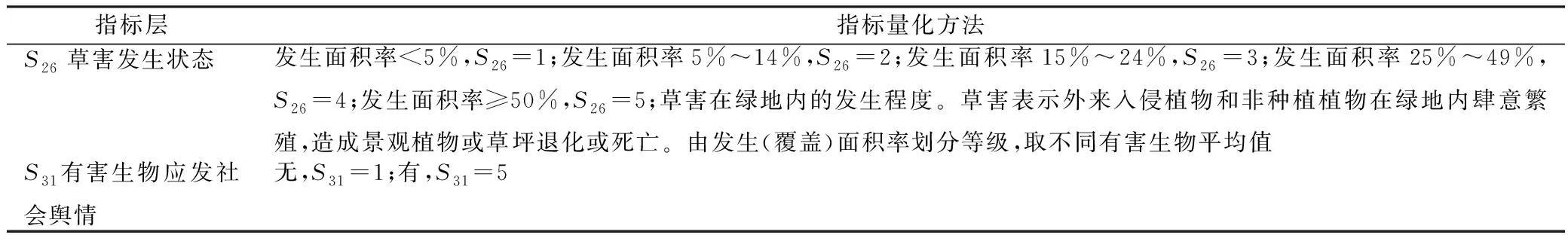

狀態(S)是指城市的社會-生態系統當前狀態,具體包括綠地狀態、有害生物發生狀態和社會可承受狀態。①綠地狀態是基于綠地的等級及其受害程度反映出的受害狀態[12];②有害生物發生狀態是指病蟲草害在綠地中的發生的情況[4, 5, 8, 10];③社會可承受度是從社會輿情來反映有害生物對社會的影響[8, 10],見表3。

表3 狀態指標量化方法

續表3

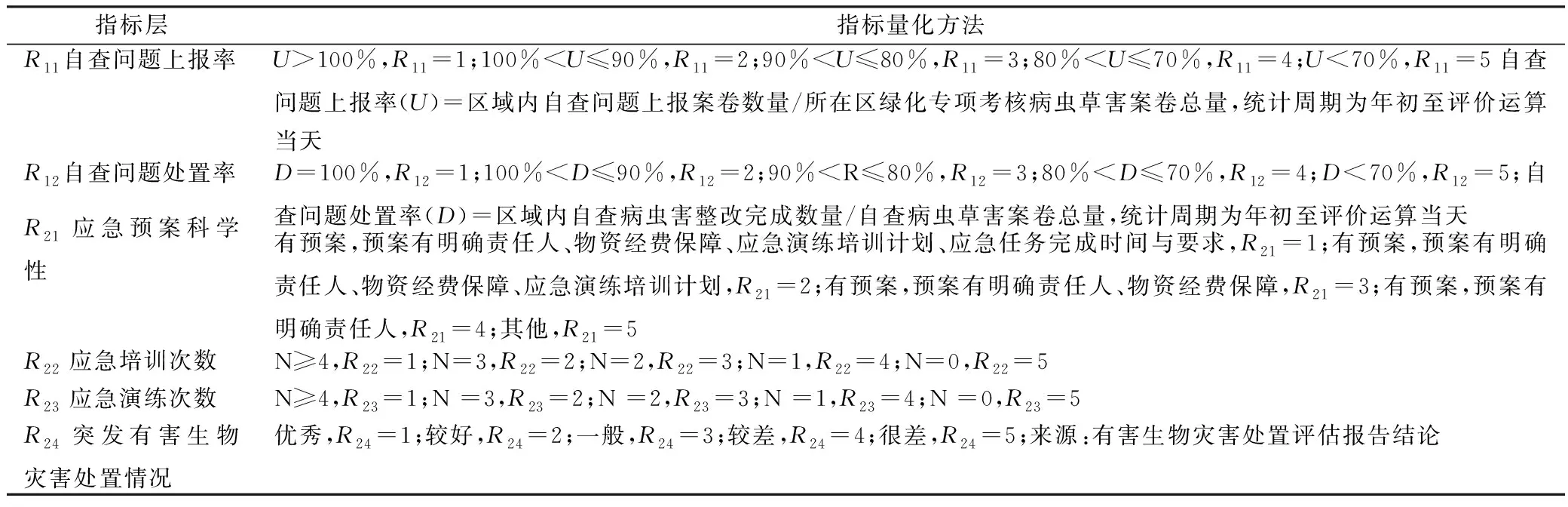

響應(P)指標指社會-生態系統為了應對生態退化等問題,為了恢復狀態采取的對策與措施,具體包括:①履職響應,表征有害生物即時管理水平[4, 8],包括自查問題上報率、自查問題處置率;②應急響應,表征應急管理方面的綜合管理措施[12],包括應急預案的科學性、應急培訓和演練的次數以及突發有害生物災害的處置表現,見表4。

表4 響應指標量化方法

6 結論

本文在充分梳理已有的相關研究基礎上,結合風險理論、PSR框架模型構建了常州市城市綠地有害生物預警防控管理評估指標體系。在具體指標選擇中,將已有的城市綠地有害生物風險預警、林業有害生物預警指標作為參考,結合常州市城市綠地有害生物網格化管理方式構建了整個指標體系。

本文使用PSR模型構建了常州市綠地有害生物預警評估指標體系,該體系包括3大類,共27個指標,具有以下特征:

(1)該指標體系能夠對常州市城市綠地有害生物的致災因子、承災體、孕災環境進行較為全面的概括,因此該指標體系能夠較為全面地反映城市綠地有害生物風險的現狀。

(2)該指標體系以PSR模型為框架,從有害生物管理角度出發,對社會-生態系統的狀態、改變的原因以及響應的措施進行評估,可以直接反映有害生物的發生程度、承災能力的強弱以及管理措施作用于狀態、壓力的效果,能夠幫助常州市綠地有害生物的管理走向信息化、規范化,具有快速處置能力。

綜上所述,該指標體系的構建是面向城市綠地有害生物風險評估的有益嘗試,對風險發展邏輯的反映和風險評估原理的運用有助于準確和科學地反映城市綠地有害生物風險的現狀和管理效果,為有害生物風險管理提供可信的理論基礎和參考依據,以促進常州市城市綠地的管護。根據評估指標對常州市綠地有害生物風險進行綜合評估,是下一步研究要解決的問題。