鄉村教師閱讀生活的實然考察與改善建議*

袁媛 謝計

(杭州師范大學經亨頤教育學院,杭州,311121)

長久以來,教師整體生活質量的改善與提升是教師教育領域的一個重要議題。如果將教師整體生活粗略地劃分為教師專業勞動生活和教師閑暇生活兩部分的話,教師閑暇生活不僅制約著教師整體生活的質量,還能夠激發教師更加積極主動地向專業化發展[1]。閱讀,作為一種常見的閑暇手段,是教師實現完滿閑暇生活的重要途徑,兼具愉悅身心和提升專業發展的雙重效應。在終身教育的理念下,閱讀應當成為教師基本生活方式的一部分[2]。值得關注的是,2020 年10 月份中央宣傳部印發的《關于促進全民閱讀工作的意見》明確表示:“到2025 年,通過大力推動全民閱讀工作,基本形成覆蓋城鄉的全民閱讀推廣服務體系,全民閱讀理念更加深入人心,國民綜合閱讀率顯著提升。”而第十七次全國國民閱讀調查報告顯示城鎮居民不同介質閱讀率和閱讀量遠遠高于農村居民,城鄉差異明顯[3]。因此,在推進全民閱讀的背景下,關注鄉村教師閱讀生活質量問題是提升鄉村居民閱讀情況的重要環節,理應受到足夠的重視。

過往研究者對教師閱讀現狀也進行過相應的探討。有研究者針對達州市13 所中小學教師教育期刊閱讀狀況進行問卷調查發現,閱讀教育期刊在中小學教師中尚未成為一種普遍的、經常性的行為[4]。也有研究者通過自行編制的問卷對教師的教育類專業閱讀狀況進行調查,并結合對五位一線教師的訪談發現,教師的教育類專業閱讀狀況整體表現良好,但大多數教師屬于功利性閱讀,具體表現為只閱讀直接與課堂教學相關的教學類專業期刊[5]。另有研究者采取個案研究的方法,對江蘇某中心小學的部分教師進行深入的訪談發現,當前教師閱讀主要表現出無閑讀書、沒書可讀以及無章可循三大窘境[6]。總體來說,現有研究都試圖從面上對鄉村教師與城市教師的閱讀情況做整合式的描述,從點上對教師閱讀的某一種類進行聚焦式的分析,為改善教師閱讀生活質量提供了建設性的啟發。

承接已有的研究成果,本研究旨在關注鄉村教師群體,以入選“M 鄉村教育人才計劃”(“M 鄉村教育人才計劃”是由M 公益基金會于2015 年起相繼發起的旨在助力鄉村教育發展的公益項目,主體包括“M 鄉村教師計劃”“M 鄉村校長計劃”“M 鄉村師范生計劃”,每年面向全國鄉村教師開放申報,以一定的標準選取代表性的優秀學員,為其提供優質的資助和培訓)學員為典型樣本,對鄉村教師閱讀生活現狀進行調研,在力圖真實呈現鄉村教師閱讀生活樣貌的基礎之上,著力挖掘當前鄉村教師閱讀生活中存在的問題,探討潛在的影響因素,進而提出在鄉村振興背景下改善鄉村教師閱讀生活質量的可行性建議,以期助力鄉村教師實現更高質量的成長與發展。

一、鄉村教師閱讀生活的實然考察

1.調研的設計與過程

(1)研究對象

本研究的調查對象是在經由“M 鄉村教育人才計劃”選拔上來參加2021 年暑期集中研修營的鄉村中小學教師中隨機抽樣產生。問卷調查的研究對象全是來自我國各地區偏遠鄉村學校的優秀教師代表,涵蓋了優秀鄉村校長、優秀鄉村中青年教師以及優秀鄉村新任教師三個結構層次。本次問卷調查通過問卷星平臺發放與回收,實發169 份,回收155 份,有效問卷155 份,回收率為91.7%,問卷有效率為100%。

(2)研究工具

本研究采用的研究工具主要有“鄉村中小學教師閱讀現狀問卷調查表”和鄉村中小學教師閱讀生活訪談提綱。鄉村中小學教師閱讀現狀問卷調查表主要圍繞個人基本信息、閱讀意識與動機、閱讀內容與閱讀量、閱讀方法與媒介、閱讀評價與管理、閱讀支持條件等維度設計。一對一訪談提綱主要圍繞自制調查問卷的不同維度展開、深入,以期進一步了解鄉村中小學教師閱讀生活的現狀與問題,掌握來自鄉村教師本身的改善建議。

同時本研究采用問卷星軟件的統計功能與Spss23.0 統計軟件對回收的有效問卷進行分類統計、數據分析的描述統計和多重響應等一系列數據處理。還采用Python3.6 軟件對有效問卷中的開放題答案文本作高頻詞可視化分析。

2.鄉村教師閱讀生活的真實樣態

(1)閱讀意愿高但執行力弱

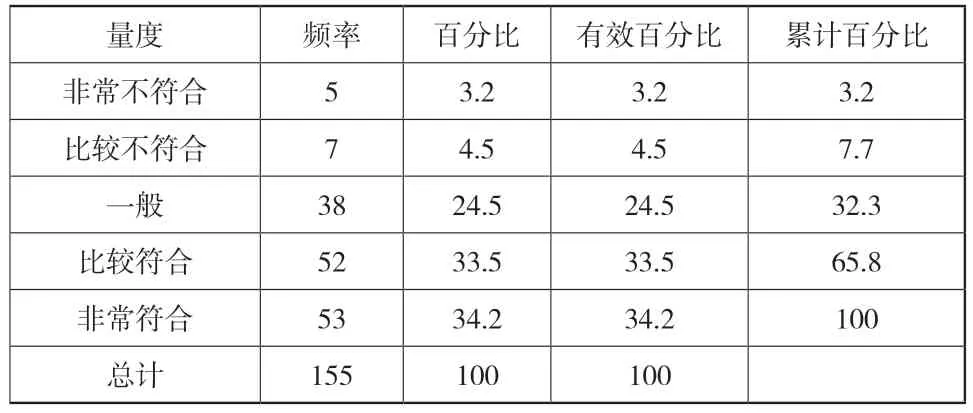

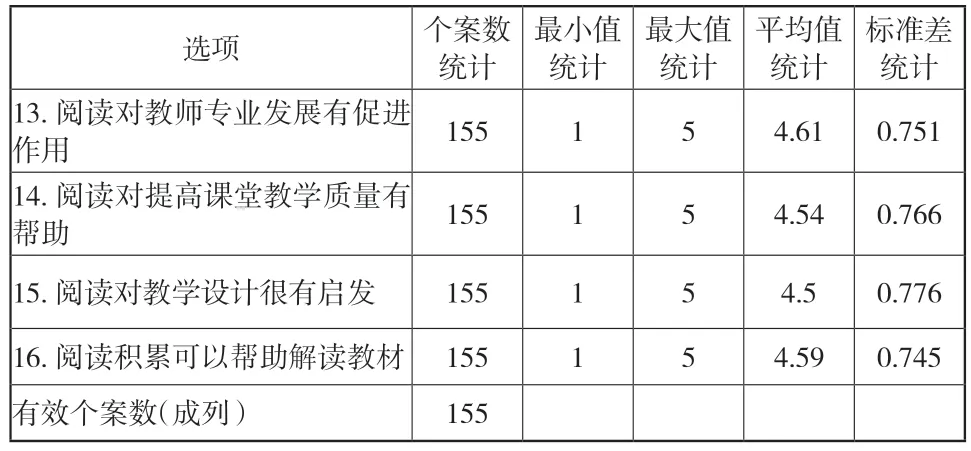

從主觀層面來說,鄉村教師完滿閱讀生活實現的首要條件在于鄉村教師自身要具備較高的主動閱讀意愿性。在具備較高的閱讀意愿性的基礎上,鄉村教師還應當具備閱讀的高執行力,為高質量的閱讀生活提供保障。然而調查發現,現實中鄉村教師確實具有較高的閱讀意愿性,但是閱讀的執行力相對較弱。一方面,鄉村教師具有想閱讀的高意愿性。在“我能享受到閱讀帶來的樂趣”這項調查中,鄉村教師回答“比較符合”“非常符合”的占33.5%、34.2%(見表1)。在“閱讀給鄉村教師帶來的好處”這項調查中,問卷列舉了可能的選項,以數字“1”到“5”分別代表“非常不符合”到“非常符合”五種量度,鄉村教師對于調查所提供選項的平均得分皆超過4.5 分(見表2),這表明鄉村教師對于“開卷有益”具備非常高的認可度。總體看來,鄉村教師能夠享受閱讀的樂趣,清楚地認識到閱讀的益處,表現出較高的閱讀意愿。

表1 “我能享受到閱讀帶來的樂趣”調查統計表

表2 “閱讀給鄉村教師帶來的好處”調查統計表

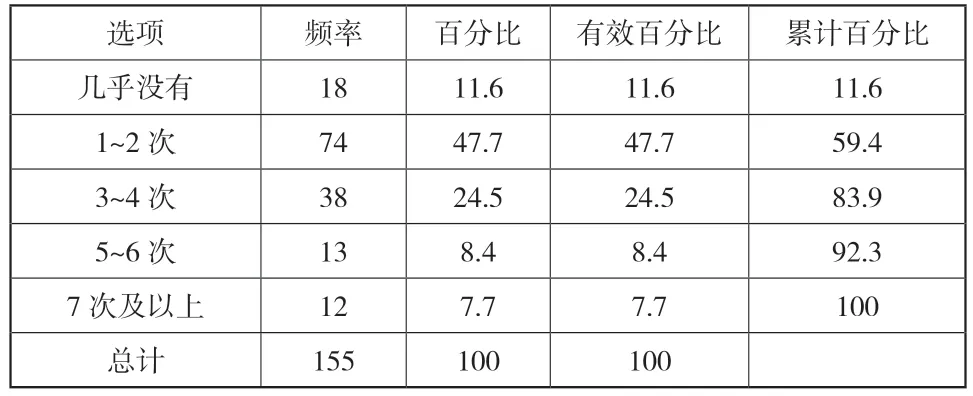

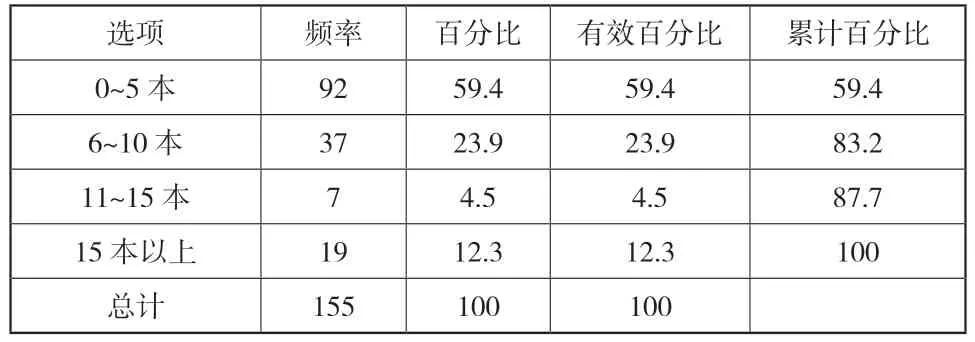

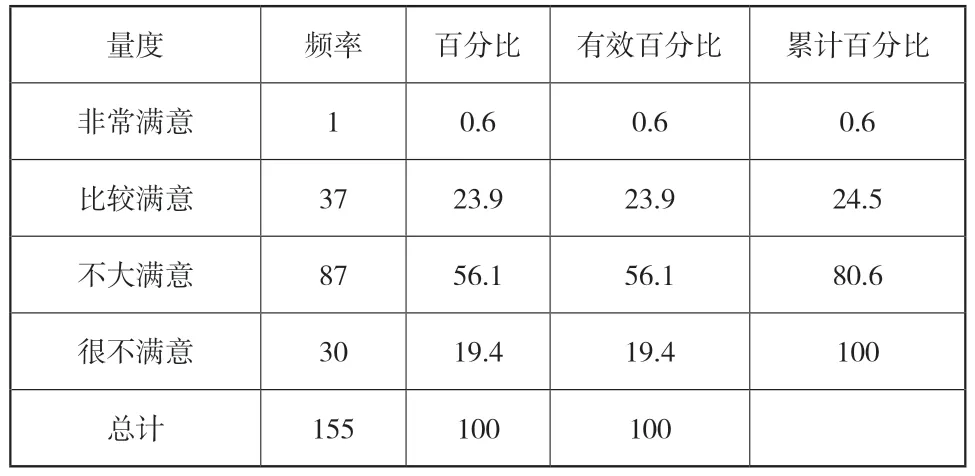

另一方面,鄉村教師的閱讀執行力較弱,這一特征可以從鄉村教師周閱讀次數、年閱讀量以及對閱讀量的自我評價中得以窺見。在“您每周閱讀的書籍期刊的次數”這項調查中,鄉村教師回答“幾乎沒有”“1~2 次”的分別占11.6%、47.7%,累計百分比高達59.4%(見表3)。在“過去一年里,您完整閱讀的書籍數量”這項調查中,鄉村教師回答“0~5本”的占59.4%(見表4)。在“您對自己的閱讀量滿意嗎?”這項調查中,近56.1%的鄉村教師回答“不大滿意”,近19.4%的鄉村教師回答“很不滿意”(見表5)。總體而言,無論從客觀的周閱讀次數和年閱讀量,還是從主觀的個人閱讀量自我評價來看,鄉村教師的閱讀執行力相對較弱。

表3 “您每周閱讀書籍期刊的次數”調查統計表

表4 “過去一年里,您完整閱讀的書籍數量”調查統計表

表5 “您對自己的閱讀量滿意嗎?”調查統計表

(2)缺乏良好的閱讀習慣

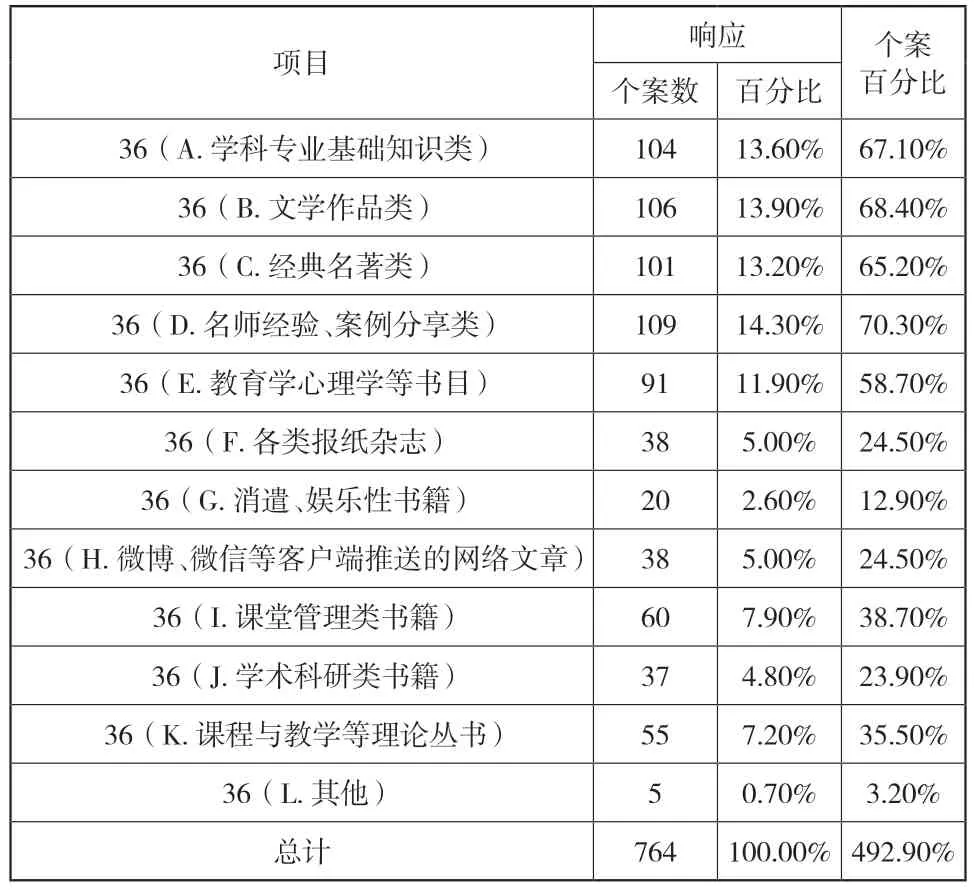

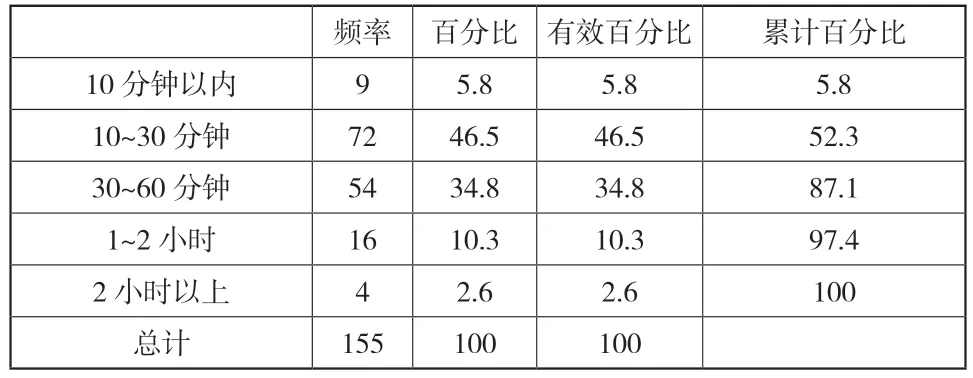

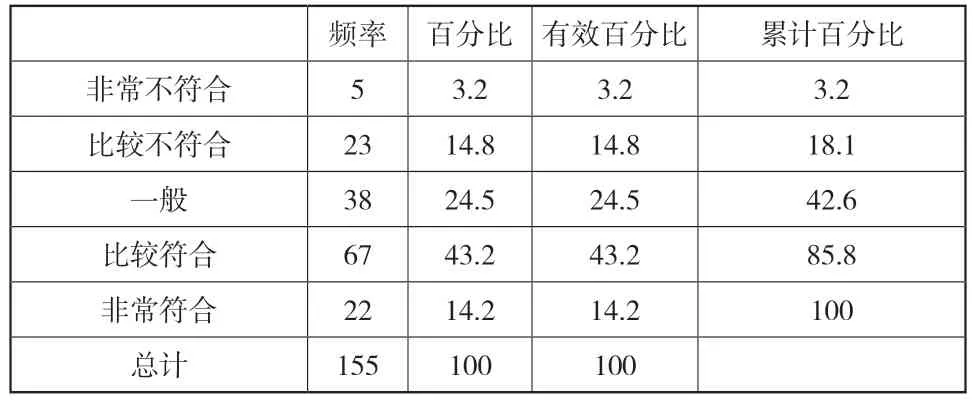

具備良好的閱讀習慣是鄉村教師實現美好閱讀生活的應有之義。倘若鄉村教師缺乏良好的閱讀習慣,不僅容易消磨教師個人的時間價值,還容易損害閱讀生活內含的旨趣。對于鄉村教師而言,良好的閱讀習慣首先應當制訂合理的閱讀計劃,這有利于鄉村教師在繁忙的教學工作之余實現高效率的閱讀;其次,鄉村教師作為知識的傳授者,應當廣泛涉獵知識領域,這就要求鄉村教師擴展閱讀面;最后,在數字媒體的沖擊下,鄉村教師應當盡量規避碎片化閱讀,注重閱讀的系統性。然而,問卷調查發現,當前多數鄉村教師尚未形成良好的閱讀習慣。在“您的閱讀是否有計劃”這項調查中,鄉村教師回答“制定計劃但很少落實”“無計劃隨意閱讀”的占比為33.5%、52.3%(見表6)。在“您傾向于選擇閱讀哪類書籍”這項調查中,通過對調查數據進行多重響應的頻率分析發現,“學科專業基礎知識類”和“名師經驗、案例分享類”書籍是鄉村教師普遍化的選擇(見表7),這表明多數鄉村教師的閱讀選擇集中于自己的專業領域。在“您平均每次閱讀的時長”這項調查中,回答“10~30 分鐘”的鄉村教師占比46.5%,回答“30~60 分鐘”的占比34.8%,累積百分比高達87.1%(具體見表8)。在“數字化閱讀超過傳統閱讀時間”這項調查中,43.2%的鄉村教師認為“比較符合”,還有14.2%的鄉村教師認為“非常符合”(見表9),綜合兩項調查看來,在數字媒體的沖擊下,鄉村教師閱讀生活呈現碎片化的狀態。

表6 “您的閱讀是否有計劃”調查統計表

表7 “您傾向于選擇閱讀哪類書籍”調查統計表

表8 “您平均每次讀書的時長?”調查統計表

表9 “數字化閱讀時間超過傳統閱讀時間”調查統計表

(3)閱讀生活的支持條件單薄

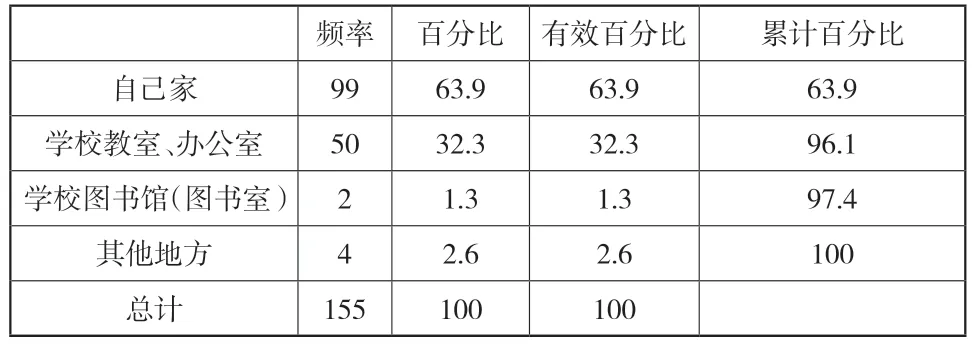

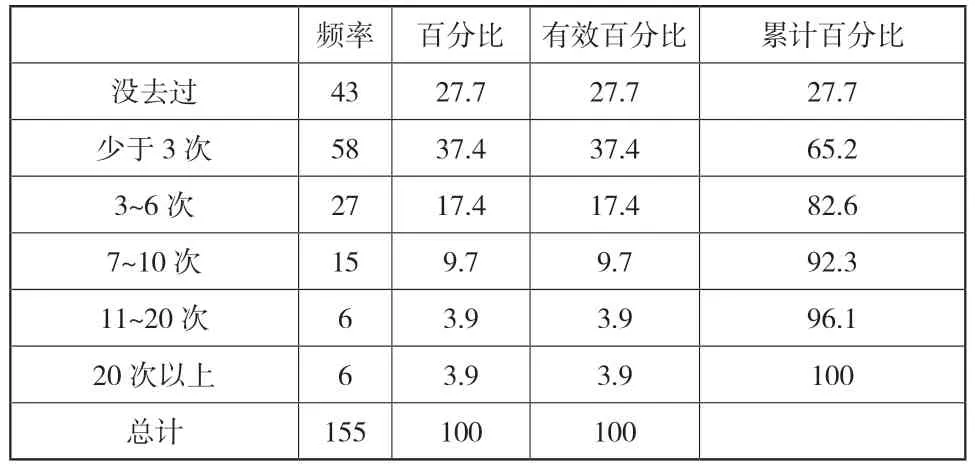

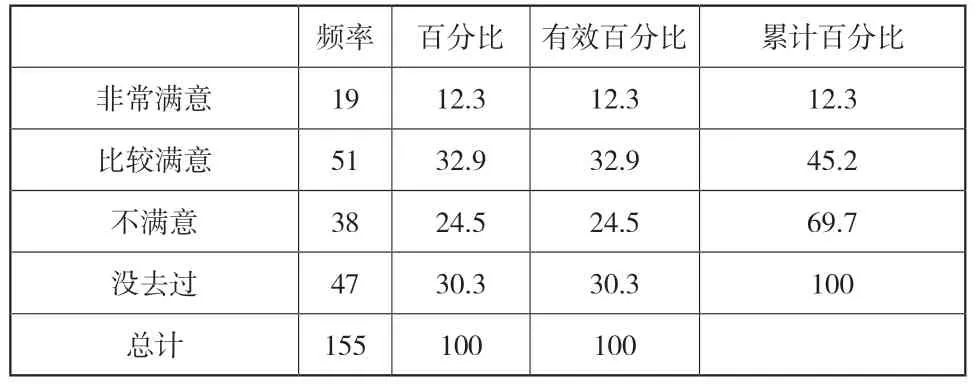

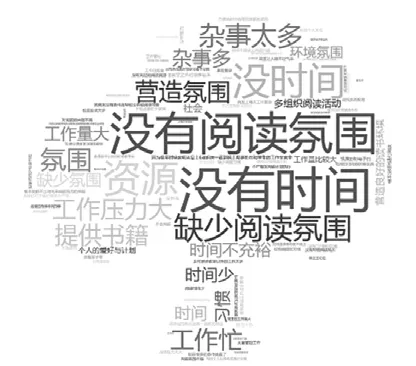

鄉村教師要享有優質的閱讀生活,除開個體層面具備閱讀的高意愿性、閱讀的強執行力以及養成良好的閱讀習慣外,也離不開支持閱讀生活的外部保障條件,具體包括支持鄉村教師閱讀的環境條件、支持鄉村教師閱讀的物質條件和支持鄉村教師閱讀的可支配時間條件。然而,問卷調查發現,當前支持鄉村教師閱讀生活的條件還相對單薄。在“您主要的閱讀場所”這項調查中,鄉村教師回答“在自己家”的占比為63.9%(見表10),這表明鄉村教師閱讀的空間條件局限于私人空間。另累計占比82.6%的鄉村教師表示在過去的一年里去學校圖書館借書和看書的次數少于等于6 次(見表11)。除開學校圖書館資源,占比24.5%的鄉村教師表示對所在地區的區/縣圖書館“不滿意”,還有30.3%的鄉村教師表示“沒去過”區/縣圖書館(見表12)。從上述數據明顯看出,校圖書館和區/縣圖書館并沒有切實發揮支持鄉村教師閱讀生活的效用。在“您閱讀書籍的主要來源”這項調查中,通過對調查數據進行多重響應的頻率分析發現,鄉村教師閱讀書籍的來源主要通過“自費購買”“網上下載或在線閱讀”等個人途經,從學校和社會獲取的物質支持相對不足(見表13)。通過對問卷開放題“從個人情況出發,您認為影響鄉村教師閱讀生活的主要因素有哪些”的回答文本作高頻詞可視化處理發現,“沒有時間”“時間少”是多數鄉村教師的共同心聲(如圖1)。顯然,支持鄉村教師閱讀的可支配時間條件薄弱。

表10 “您主要的閱讀場所”調查統計表

表11 “過去一年里,您去學校圖書館看書或者借書的次數”調查統計表

表12 “您對區/縣圖書館是否滿意”調查統計表

表13 “您閱讀書籍主要來源于?”調查統計表

圖1 “您認為影響鄉村教師閱讀生活的主要因素有哪些”高頻詞可視化圖

二、鄉村教師閱讀生活的改善建議

從調查結果不難看出,無論是支持鄉村教師閱讀生活的主觀條件,還是支持鄉村教師閱讀生活的客觀條件都有待進一步改善。但提升鄉村教師閱讀生活質量并非一日之功,是一個漸進性和持續性的變化過程。文化作為人的活動的創造物,具有強大的彌漫性和持久性,發揮著調適、整合和規范的作用[7]。因此,基于文化學的理論視野,改善鄉村教師閱讀生活應當注重發揮教師閱讀文化的力量,這就要求從改善支持鄉村教師閱讀生活的物質文化、精神文化以及制度文化等方面著手。

1.協同推進,改善鄉村教師閱讀生活的物質文化

改善鄉村教師閱讀生活的物質文化,就是要直接滿足鄉村教師閱讀生活的物質需求,包括教師閱讀生活所需的圖書資源和場地資源。蘇霍姆林斯基曾表示:“一所學校可能什么都齊全,但如果沒有了為了人的全面發展和豐富精神生活而必備的書,或者如果大家不喜愛書籍,對書籍冷淡,那么就不能稱其為學校。”[8]可見,圖書資源對學校場域里活動的人的重要意義,學生如此,教師亦然。在調研過程中,談及鄉村學校圖書資源建設話題時,多位鄉村校長與教師都用“化緣”這一詞匯,“化緣”就是向外界尋求圖書捐贈資助,這給予我們一個啟示,即是在城鄉發展不均衡的事實下,改善鄉村教師閱讀生活的物質文化仍然需要“政府—社會—學校”的協同推進。政府層面應適度增加支持教師閱讀生活的經費投入,以各地區教學點為單位,以一學年或一學期為周期,通過為鄉村教師購置定量圖書的形式,滿足鄉村教師的閱讀需要。同時相關部門或社會公益組織應當借助互聯網媒介優勢,搭建助力鄉村學校閱讀生活的媒介平臺,擬清和推送需資助的鄉村學校信息,疏通贊助渠道,向社會尋求圖書資源的公益資助。在圖書館數字資源建設方面,應當依靠城鎮圖書館數字資源的發展優勢,努力幫助鄉村學校實現與城鎮網絡圖書館平臺的鏈接,為鄉村教師提供館際互借服務,讓鄉村教師足不出村就能享受更豐富的圖書數據資源。在閱讀場地方面,鄉村學校應當合理改造校室,增設師生共讀空間,充分發揮教師黨員活動中心的空間功能,努力為鄉村教師創設安寧的閱讀空間。在城鄉發展不均衡的情況下,只有政府、社會和學校層面形成合力,協同推進鄉村學校閱讀的物質條件建設,鄉村教師閱讀的物質文化才能得以逐步改善。

2.自主引領,改善鄉村教師閱讀生活的精神文化

改善鄉村教師閱讀生活的精神文化,就是要鄉村教師自主樹立正確的閱讀觀,攜手營造愛讀、共讀的閱讀文化氛圍。調研發現,多數鄉村教師認為沒有閱讀氛圍是影響他們閱讀生活的重要因素,沒有閱讀氛圍的根本原因在于良好閱讀生活的精神文化的缺失。就鄉村教師個體而言,改善閱讀生活的精神文化首先要樹立正確的閱讀觀,即從實用主義的閱讀觀轉向自然主義的閱讀觀。實用主義的讀書觀表現為鄉村教師在閱讀生活中只閱讀與自己學科教學密切相關的書,閱讀的目的限于服務自己的教育教學工作,而拋棄了滿足自身精神生活需要的自然主義閱讀觀。經過調查發現,當下鄉村教師,尤其是處于“生存階段”的新手鄉村教師對學科專業基礎知識類和名師經驗分享類書籍情有獨鐘,實用主義傾向尤為明顯。但不管是為滿足學生對廣博知識求知的需要還是為滿足人的自身精神生活需要,教師都應當博覽群書,增廣見聞,邁向自然主義的閱讀觀。就教師群體而言,改善閱讀生活的精神文化在于攜手營造和諧的閱讀氛圍。鄉村教師應當主動在鄉村學校打造“書香校園”的文化氛圍,以教師引領、師生共讀的形式開展系列閱讀活動。在閱讀內容方面,立足于鄉村教育的文化背景,鄉村教師應當邀請學生以共讀經典文化、共讀紅色文化以及共讀鄉土文化為閱讀主題,豐富閱讀的類別。通過發揮鄉村教師個體和群體自主引領的能動優勢,逐步改善鄉村教師閱讀生活的精神文化。

3.強化統籌,改善鄉村教師閱讀生活的制度文化

改善鄉村教師閱讀生活的制度文化,就是要建立能保障、促進鄉村教師閱讀生活得以優質實現的體制機制。改善鄉村教師閱讀生活的制度文化包括建立鼓勵鄉村教師閱讀的激勵機制和教師研讀的共同體機制以及賦予鄉村教師可支配閱讀時間的減負機制三個方面。首先,要建立鼓勵鄉村教師閱讀的激勵機制。有條件的鄉村學校可設置“教師閱讀專項資金”,專門為渴望閱讀、熱衷研究的教師提供經費支持,明確專項資金的申請條件,讓符合申報的教師自主申報,申報所得經費也必須用于閱讀需要,同時申報閱讀專項資金的教師可采用多樣化的方式匯報閱讀成果,以此保障“教師閱讀專項資金”用在實處。學校也可在教師評價表彰環節中設置“模范教師讀書獎”,用以激勵教師閱讀的模范個體。其次,要建立鄉村教師研讀的共同體機制。鄉村學校可以鼓勵熱愛閱讀的教師組建研讀共同體,鼓勵教師以線上群聊或線下交流的形式定期開展閱讀分享活動,活動內容可以包括推薦一本好書,分享自己的閱讀思考與體悟,交流讀什么、怎么讀的閱讀經驗等方面。同時注重借助微信自媒體的優勢,以共同體的形式創建屬于研讀共同體成員的微信公眾號,定期推送研讀共同體中教師成員自主撰寫的教育故事、閱讀隨筆等,共同打造個性化的鄉村教師閱讀生活名片。最后,要建立賦予鄉村教師可支配閱讀時間的減負機制。調研發現,多數鄉村教師都或多或少地抱怨日常工作中學校雜事太多,侵占了他們可自主支配的時間。因此,鄉村學校應當建立教師減負機制,明確鄉村教師教書育人的責任清單,厘清非必要的教師考核評價指標,尊重鄉村教師自主發展的權利,努力將可支配的閱讀時間歸還給鄉村教師。通過強化統籌鄉村教師閱讀生活的激勵機制、共讀機制以及減負機制,逐步改善鄉村教師閱讀生活的制度文化。