AI是如何作畫的?

朱秋雨 黃澤敏

2022年,AI引發了一場席卷繪畫圈的革命。只要輸入幾句描述語言,幾分鐘內,一幅清晰的畫作就出現在人們眼前。

人人都能成為畫家。

“AI已經不能叫作迷人,而是恐怖。”網頁設計師逗砂對南風窗感嘆。

作為AI領域的前從業者,她說,2021年前,“從沒想過人工智能還能取代創意視覺產業”。

逐漸取代人類創意產業的是AI領域的一個分支,這被稱為AIGC(AI Generated Content)。今年2月,谷歌推出開源性AI畫作生成平臺Disco Diffusion,引發全球“用嘴畫畫”熱潮。隨后,Dall.E2、Stable Diffusion、Novel AI等AI繪畫工具相繼面世。百度也推出了AI中文繪畫平臺“文心一格”。

技術與資本的加持下,AI繪畫迅速走進了大眾的視野。

但它也引發了人們警覺:AI有了與人類相當的水平,那么,它會有取代人力的一天嗎?

AI取代人力,已經部分實現了。

8月,有十多年游戲研發經驗的史官發了一條微博,“不管你是策劃、美術還是程序,建議盡早學習使用AI畫圖”。

她表示,所在公司已經嘗試用AI提供素材,現決定“下個項目盡可能地用AI獲得美術資源,這樣開發成本至少下降一半”。

史官告訴南風窗,AI繪畫的一大優勢是“大批量”。一個周末,她在AI畫圖軟件Stable Diffusion上設置關鍵詞,兩天后,AI生成了1萬張圖。這些都是游戲里的圖標,例如旗幟上的標志物,不是主角但耗費很多人力。

結果,在人類休息的時間,AI高效產出。

史官驚喜地發現,AI畫的圖很多能用。“一萬張我都沒看完,很多圖隨便調調就足夠用了。”

AI繪畫會成為如此實用的生產工具,放在2022年初,極少人能預料到。很多AI繪畫愛好者有個共同記憶,年初,谷歌推出Disco Diffusion時,出一幅圖耗時約1小時。

在網頁等待AI最終成畫的過程,心情是既期待又煎熬的。

漫長的等待時間讓AI繪畫一度在小眾領域狂歡。但半年后,一幅AI畫作的生成時長普遍在幾分鐘內。

“沒想到時代變得那么快。這才半年,AI能做的已經天翻地覆了。”玩具設計師烏鴉對南風窗感嘆。

他給記者展示了幾張自己用AI生成的畫作,都是色彩對比濃烈,主角鮮明,具有骷髏頭、怪獸、異形人等“克魯蘇”元素,乍看作品很吸睛,像好萊塢商業片中的場景。

烏鴉說,這些畫作只輸入了幾個描述主角的關鍵詞,再添加他想要的繪畫風格,例如,克魯蘇風。

最后一步,加上喜歡的藝術家的名字。

他仰慕波蘭藝術家貝克辛斯基。后者在畫里傳遞了超現實的末世感,那種與死亡、命運有關的猙獰與沖擊,總讓他著迷。有了AI,如今他也能畫出無數幅“貝克辛斯基”。

更關鍵的一點,烏鴉說,AI繪畫擁有了融合的能力。“現在AI不僅僅可以模仿,還能將各類藝術風格融合到一起。”

他曾嘗試將中國水墨風加進了“貝克辛斯基”里,AI為他生成了從未想過的畫面。

“如果認可融合便是創新的話,AI絕對有能力成為強大的武器,進行藝術風格上的拓展。”烏鴉如此認為。

與烏鴉相似,AI繪畫的愛好者都對南風窗提起,AI一大特點是隨機性。

即便在同一程序輸入同樣的關鍵詞,AI生成的畫作也極可能有很大區別。

史官認為,這一特點讓AI在策劃階段起重要作用。“AI在試圖創造現實不存在的東西時很有創造力,很多搭配人都未必想得出來。AI的混搭反而提供了靈感。”

據她透露,AI繪畫如今被其大量用于游戲概念設計階段。通過調整關鍵詞,游戲策劃會先讓AI出100張效果圖,尋找靈感。

“但如果我讓美術或者外包先出100張圖看看效果,他們應該會把我從窗戶扔出去。”

AI繪畫進軍人類世界,讓2022年下半年對AI的討論抵達高潮。

兩大觀點反復交鋒。一派認為AI的發展將取代藝術界,給行業帶來覆滅后果。另一派如史官和逗砂,認為AI目前僅是提高效率的工具。

而之所以AI繪畫引起了如此大“恐慌”,一個關鍵原因是,其所屬的 AIGC(AI自動化內容生成),一直是不受資本追捧的冷門領域。

這是一個在AI工程師眼里難以攻克的高峰。

業內普遍認為,當AI學會自動生成內容時,意味其不局限于某一特定功能,例如語音識別、智能推薦等,而是邁入了通用人工智能階段。

逗砂稱這叫“強人工智能”。AI相當于擁有了人類完成復雜任務的智力水平。

只是,這一智力水平到底停留在哪里,一直是人工智能界的焦點。

百度文心一格負責人告訴南風窗,AI生圖的原理是,AI從海量圖文對應的數據中學習到了“語言描述”與“藝術畫面”的關聯,便從隨機化的起點開始,不斷修正畫作,形成審美上與人類經驗與知識高度一致的作品。

但難點一直橫亙在AI工程師面前。

一張繪畫擁有海量的信息,最基本的便是輸出“長×寬”個RGB像素點。但簡單組合RGB得不到有效畫作,還需考慮人類繪畫時每一筆的位置、形狀、顏色等多方面參數。

2022年以前,支撐AI繪畫領域的是2014年AI學術界提出的深度學習模型,即對抗生成網絡(GAN)。模型的核心理念是讓兩個內部程序,生成器和判別器互相比拼,相互平衡。

這一過程就像生產贗品。

用戶首先提供草圖,生成器通過數據學習,生成作品,交由判別器判斷其與原圖的相似度。直到生成器產出了與原作同一類別的“贗品”,判別器予以通過。畫作產生。

顯然,GAN模型讓AI繪畫長期停留在“美圖秀秀”的功能上。給圖畫加濾鏡、轉換風格,AI繪畫長期囿于模仿人類。

2022年不同的是,AIGC實現了一次近年來最大的進化。

文心一格負責人對南風窗表示,AI繪畫最近的一次技術爆發,是2022年對擴散生成模型(Diffusion Model)的引入。

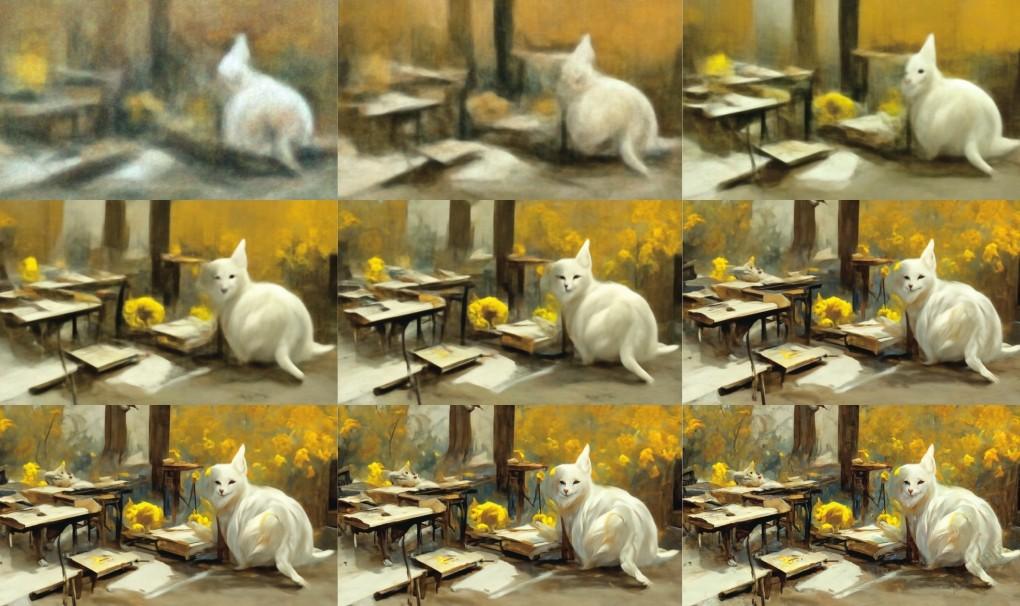

模型的原理是為圖片去噪,讓AI查看全是噪點的畫面變清晰的過程,讓其有效理解圖像如何生成。

“擴散生成模型能夠在更短的時間內,像素級建模并生成分辨率顯著提升的繪畫,在美感、細節精細度上有非常顯著的提升。”上述負責人說。

于是,如今使用市面上諸如Disco Diffusion等程序,用戶們也驚訝地發現,機器并非像人類一般一筆一畫地繪圖。它們繪畫是從一張高噪點的圖畫開始的,接著畫作一步步變得清晰,擁有細節,最終成像。

技術的突破帶動了各平臺的“內卷”。除了谷歌Disco Diffusion開源供用戶免費使用,英國AI創作公司Stable AI,在8月宣布開源,向公眾開放。

Stable AI開源后,眾多國內外軟件基于此開發產品。逗砂告訴南風窗,最近兩個月,新的AI繪畫平臺不斷冒出,工具每天指數級地迭代,令她眼花繚亂。

“我都有點累了,每天都有新的東西出來,已經學不過來了。現在仿佛iPhone剛面世時,每年發布會都有革新性功能公布,非常讓人激動。”

AI繪畫能在如此短的時間取得飛速進展,推動的不只是繪畫領域。

視頻、音樂再到大熱的元宇宙和虛擬現實,都在AIGC賽道上看到發展潛力。

“AI繪畫超越了區塊鏈,成為今年最受資本關注的領域。”逗砂說。

9月,臉書母公司Meta發布AI自動生成視頻系統“Make-A-Video”。原理與AI繪畫相似,根據輸入文字,生成短視頻。相似地,谷歌也于9月先后發布AI視頻程序Imagen Video和Phenaki。

Phenaki甚至能在200字左右提示語的基礎上,生成2分鐘以上的長視頻,實現“人人都當導演”的暢想。

一系列新品和操作讓普通人感到,發展AI仿佛打開潘多拉的寶盒。

人類對AI的生畏情緒一部分源于其強大的學習和數據處理能力。一個流行的網絡段子形容,AI能發展那么快,是因為給它學習資料和數據,“AI是真在學”。

更重要的是,AI學習基于的數據往往來自人類的作品。

這在部分畫師眼中,AI是“縫合怪”“剽竊高手”般的存在。

8月底,大量日本畫師在社交媒體上齊力抵制AI作畫。他們聲明:“請不要在AI自動制作的服務中使用我的作品。”

事件緣起于一個日本二次元網站,在AI繪畫大火時,發布了一個測試版,允許用戶自己上傳15至100張圖像讓AI進行學習,并輸出相同畫風的AI畫作。這一相當于“克隆”的程序,直接侵害了畫師的權益,同時點燃了人類與AI創作之間的沖突。

逗砂理解這樣的抵制。版權問題始終是AI繪畫懸而未決的問題,但背后深藏的是來自行業內部的焦慮。

“繪圈(指日系繪畫社交圈)近10年形成較為固定的畫風,人物有相似的眼睛和穿搭。只要將數據訓練出來, AI能形成非常穩定的畫風。”

如此一來,許多中小畫手在繪圈將被AI取代。

但“AI為什么是一種威脅呢?”逗砂在社交媒體上發問,“我看到了兩種截然不同的態度。一種是興奮地嘗試學習如何利用AI為自己作品服務,另一種是覺得這些是無價值的電子垃圾,開始例舉傳統藝術多么高貴,或者自己之前學的都失去了意義”。

“《三體》里有一句特別適合用來回答,‘弱小和無知不是生存的障礙,傲慢才是’。”逗砂說。

文心一格負責人認為,AI繪畫的未來將帶來兩方面的變化。一是今后藝術創作過程將有AI協同,例如AI生成初稿后人工修改的新創作方式。

“二是AI繪畫本身,可能會形成一種新的藝術流派。”

逗砂也對人類未來感到樂觀。AI繪畫雖然降低了普通人繪畫的門檻,“但要想用AI做出比較好的圖,需要非常了解畫作背后的知識,比如風格、藝術家、藝術史”。她猜想,今后(繪畫)的關鍵可能在于人對藝術知識的理解。

“首先人得知道,才能將它描述出來。”

不過,內心深處,她也深藏對技術帶給人類社會不確定性的恐懼。

在AI繪畫剛火時,她創作了一幅《數字上帝》的電子藏品。

圖畫里的上帝是深黑色背景,身上帶有電子、金屬等元素。

她說,通過人工智能和虛擬技術,人們正創建一個十分逼真、真假界限模糊的虛擬元宇宙。這樣一想,“我們生存的世界,是虛擬世界的可能性有多大?”