雙季稻區豆—稻復種關鍵技術與發展對策

高靜,王忍,張紅,歐陽小虎,黃益國,張印,呂廣動*

(1 衡陽市農業科學院,湖南 衡陽 421101;2 湖南農業大學農學院/湖南省稻田生態種養工程技術研究中心,湖南 長沙 410128)

受復雜的國內外因素影響,我國糧食安全問題再次被提到前所未有的高度。目前,我國大豆進口量占全球大豆貿易量的60%以上,2021 年大豆自給率不足15%[1],中美貿易戰之后,油料作物供應成為我國“卡脖子”的風險之一。2022 年中央一號文件明確提出,大力實施大豆和油料產能提升工程。協調糧油生產,保障糧食安全,儼然是當下我國農業生產中的重中之重。

水旱輪作是我國重要的、應用廣泛的種植制度,包括小麥—水稻、油菜—水稻、綠肥—水稻、大豆—水稻等多種模式。水旱輪作可有效提高農田復種指數,提高農田經濟效益,均衡農田養分供給,有助于實現用地與養地相結合,減少病蟲草害的發生,推動綠色生產、節本增效。同時,水旱輪作對單一作物栽培的連作障礙有一定的緩解作用。據統計,2020 年全國大豆產量為1.96×107t,其中湖南地區大豆產量僅占1.59%[2-3]。由于雙季稻區非傳統意義上的大豆種植區域,缺乏技術和配套機械,小規模生產在當地缺乏市場,因此,豆—稻復種模式在南方雙季稻區并不為人所熟知。綜上,南方雙季稻區的豆—稻復種模式推廣具有十分廣闊的發展潛力,因地制宜地發展豆—稻復種模式,對保障我國糧食安全具有積極意義。本文根據實際試驗結果,提出湖南省豆—稻復種關鍵栽培技術,探討豆—稻復種模式的發展前景,以期為保障我國糧食安全提供可行參考。

1 效益分析

1.1 生態效益

我國主要的糧食作物中,水稻的耗水量最大[4],而南方丘陵區季節性干旱常發[5],導致水稻生產的成本和風險增加。豆—稻復種是通過大豆替代早稻種植,能有效地減少雙季稻區農業用水量,提高作物灌溉用水效率[6]。傳統的雙季稻生產,在長期的淹水環境下,土壤潛育化、土壤退化、地力下降、農業面源污染等問題突出,作物連作障礙明顯,不利于水稻的穩產、增產[7-8]。在水旱輪作中,兩季作物對土壤中的養分需求各有偏好,因此,可均衡土壤養分供給,避免單一養分的過度缺失或冗余[9]。水旱輪作也能有效改善土壤結構,增加土壤的透氣性[10],有利于土壤中有機物質的積累和酶活性的提高,改善土壤微生物群落結構[11-12],使土壤養分供給更有效,從而實現用地與養地相結合的農業可持續發展。常年的水稻連作,會增加病、蟲害的發生幾率,增加農藥防治成本,對環境存在負面影響。水旱輪作可打破單一作物連作形成的雜草群落結構,減少農田種子庫種子數量;改變單一作物病蟲害生存環境,抑制土傳病害的發生[13],減少田間蟲害發生幾率[14-15]。稻田是我國主要的CH4排放源[16],水旱輪作可減少CH4排放量,降低綜合增溫潛勢[17-18]。而豆科作物,不僅可有效提高土壤氮的有效性,還具有固氮作用,在溫室氣體減排方面效果更好[19]。因此,豆—稻復種模式是一種資源節約、環境友好,有利于農業可持續發展的耕作模式。

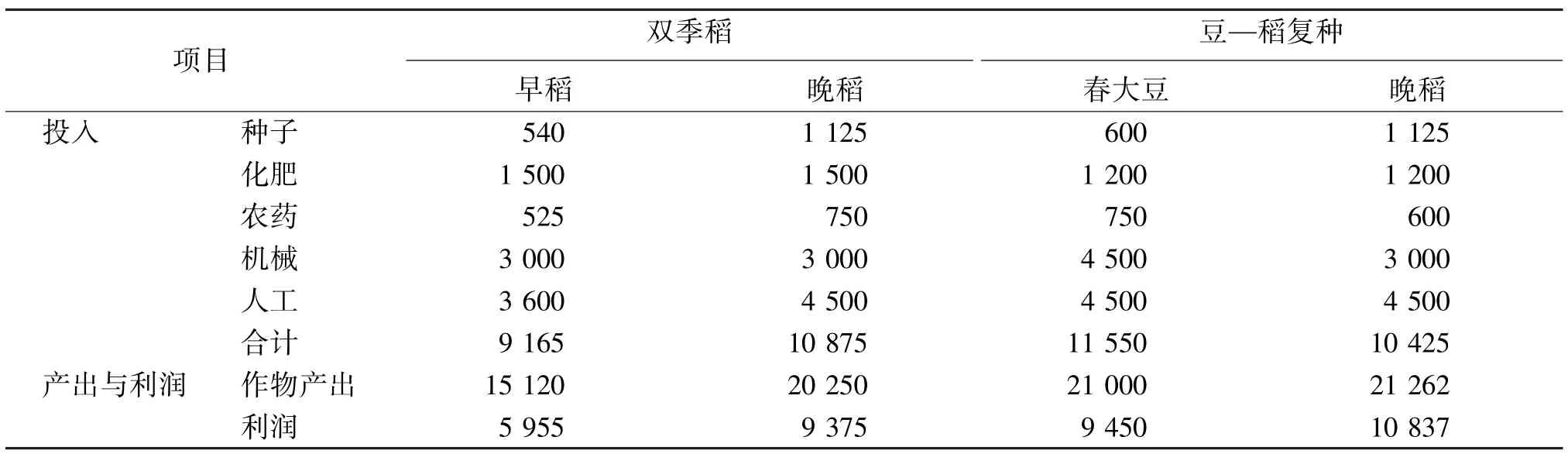

1.2 經濟效益

以2021 年市場行情計算,雙季稻模式周年生產利潤15 330 元/hm2;豆—稻復種模式周年生產利潤20 287.5 元/hm2(表1)。可初步看出,種植春大豆的利潤比種植早稻相對可觀,二者周年生產利潤相差4 957.5元/hm2。在增加經濟效益方面,豆—稻復種具有良好的推廣價值。

表1 雙季稻與豆—稻復種模式的產投對比Table1 Comparison of production and investment between double cropping rice and soybean-rice multiple cropping mode 元·hm-2

1.3 社會效益

相對于雙季稻生產,豆—稻復種模式是一種有效的節水耕作模式。在適宜的地區推廣豆—稻復種模式,能顯著提高農田經濟效益水平,提高農民生產積極性,有利于提升經濟效益和保障糧食安全。另一方面,豆—稻復種模式的推廣能有效緩解我國當下的“大豆危機”,推動國產大豆自給自足。將大豆生產與大豆加工、營銷相結合,可進一步提高大豆價值,增加就業機會,從而將大豆產業打造成為鄉村振興的有力支撐。

2 豆—稻復種關鍵技術

2.1 大豆栽培技術

(1)田塊選擇。適宜豆—稻復種模式的農田,應排灌方便,采光好,通風透氣性好。土壤較肥沃,適宜農業生產,并以大塊連片、適宜機械化操作為宜。

(2)品種選擇。大豆可選擇高產、高蛋白或高油脂含量的品種,要求抗性較好,品質優良,全生育期不超過110 d。如衡陽市農業科學院選育的高產、多抗、優質春大豆新品種衡春豆8 號、衡春豆9 號、衡春豆10 號等品種。

(3)播期選擇。適時播種,能保證秧苗素質,有利于后期生長,方便田間管理。地溫穩定在8 ℃以上即可播種[20]。湖南地區一般可在3 月下旬搶晴天雨前播種,每穴播種3~4 粒,播后用細土薄層覆蓋。

(4)關鍵栽培技術。

選種。播種前1~2 d 對種子進行挑選,剔除病蟲粒、秕粒、皺皮粒,選擇籽粒飽滿、種皮光亮的大豆作種。挑選后進行曬種,以提高發芽率。播前可采用大豆專用種衣劑拌種,以有效控制苗期病害發生。

播種。湖南地區全年雨水較多,因此,大豆需作廂溝栽培。廂寬2~2.5 m,溝的規格為0.3 m×0.3 m,便于排水灌溉,廂面土塊細碎均勻。大豆采用穴播,行距0.4 m,穴距0.2 m,每穴播種3 粒。

施肥。播前一般每公頃用復合肥225~300 kg混合鈣鎂磷肥600~750 kg 作基肥。苗期視苗情適當追肥,輕施追肥,一般每公頃追施復合肥75~150 kg/次。在開花與結莢期視長勢使用磷酸二氫鉀葉面追肥2~3 次。

其他注意事項。播種后關注出苗情況,早補苗定苗,2 葉期補足每穴2 株苗,3 葉期拔掉多余苗和瘦弱苗,保證每穴定苗2 株。苗成活后,及時中耕除草1 次。

大豆全生育期需要注意田間水分控制,尤其是結莢鼓粒期,需適時進行灌排水。

(5)主要病蟲草害防控。

草害。水旱輪作對田間雜草有較好的控制作用,但也應注意雜草防控,防止雜草與大豆爭光、爭肥。大豆播種后3 d 內封閉除草1 次,可使用金都爾96%乳油(精-異丙甲草胺)1 050~1 200 mL/hm2進行土壤噴施。生長期內,如果雜草多,可在雜草3~6 片葉時用苗后除草劑,如5%精喹禾靈乳油600~900 mL/hm2,可防除一年生和多年生禾本科雜草。此外禾本科雜草除草劑還有高效蓋草能(高效氟吡甲禾靈)、烯草酮等。不宜使用易殘留、毒性強的除草劑,防止對下茬作物產生不良影響。

根腐病。預防根腐病可在播種前采用大豆專用種衣劑拌種,預防效果較好。當根腐病發生時,可采取中耕松土,增加土壤透氣性,并用50%福美雙可濕性粉劑與50%多菌靈按照2 ∶3的比例噴施防治。

霉霜病。拌種對霉霜病的防治效果較好。霉霜病發生時,應在發病初期及時采用20%甲霜靈或40%的百菌清噴霧防治。

灰斑病。可采用拌種方式進行防治。病害發生時,在發病初期采用50%多菌靈可濕性粉劑噴霧防治。

鳥害。可布置反光彩帶、制作假人、氣味驅離等方式防止鳥類對大豆尤其是苗期的危害。

鼠害。可在農田四周適當的位置,放置鼠藥,尤其是在大豆苗期和收獲期,需防范鼠害。

地老虎、螻蛄。出苗后2~3 d,選晴天用2.5%高效氯氟氰菊酯進行土壤噴藥。

卷葉蟲、斜紋夜蛾。整個生長期要注意觀察卷葉蟲、斜紋夜蛾的發生,及時用藥。可用阿維氯酰氨、甲維鹽氯氰或乙多·甲氧蟲進行防治。

豆莢螟。開花初期噴1 次藥,開花后期噴1 次藥,噴施高氯甲維鹽、氟氯氰菊脂或多殺·茚蟲威。

蝽象。開花、結莢期注意觀察蝽象的發生,可用高效氯氰菊酯或黑光燈進行防治。

(6)收獲與茬后管理。春大豆一般在7 月中旬收獲。大豆收獲后,將農田翻耕一遍,打平廂溝,灌水后施入基肥再旋耕一遍,即可移栽水稻。

2.2 水稻栽培技術

(1)品種選擇。水稻可選擇優質多抗的雙季晚稻品種,生育期以110 d 左右為宜,如泰優390、泰優553、桃優香占、美香占2 號、隆京優1 號等品種。

(2)播期選擇。春大豆一般在7 月中旬收獲,因此水稻可在6 月底播種育秧,可選擇機插、拋秧或手插等移栽方式,移栽秧齡不宜超過25 d。

(3)關鍵栽培技術。

選種與浸種。播種前,對水稻種子進行晾曬。為有效防治稻瘟病、幼苗立枯病等,可采用50%的多菌靈混合50%的福美雙500 倍液或50%的甲基托布津浸種。預防惡苗病、稻曲病等病害,可采用40%的福爾馬林500 倍液浸種處理。預防多種真菌或細菌性傳染病,可采用0.1%~0.2%的高錳酸鉀溶液浸種。預防水稻細菌性條斑病、白葉枯病,可采用40%強氯精200 倍液浸種處理。浸種時間需結合不同的藥劑使用說明,通常情況下浸泡時間不低于24 h。種子浸泡結束后,瀝干催芽。

移栽。農田旋耕平整后,泥漿沉積1 晚,即可移栽。可采取機插、拋秧或手插等移栽方式。根據品種不同,控制基本苗數量。

水肥管理。農田旋耕前施用基肥,可采用純N120 kg/hm2(N ∶P2O5∶K2O 為l ∶0.5 ∶0.8)方式進行基肥施用。移栽返青后和孕穗灌漿期可適當追施復合肥或尿素,純N 用量為50~75 kg/hm2。

移栽后,稻田淺水返青,如遇高溫,適當灌深水,避免“漂秧”。返青后,保持田間水深3~5 cm,并適時曬田控制無效分蘗。曬田后,保持田間水深3~5 cm,如遇高溫或“寒露風”,可灌水10 cm 以上。水稻黃熟后,則排水曬田,方便機械收割。

其他注意事項。“寒露風”是雙季晚稻栽培中極易遇到的氣候災害,會對水稻的灌漿造成影響,并且易引起稻瘟病,降低水稻產量。灌深水調溫是常用且有效的方式之一。適時噴施磷酸二氫鉀、尿素等葉面肥、水溶肥,可補充植株養分,增強抗寒能力。水稻灌漿后期,可適時斷水,防止貪青晚熟。

(4)主要病蟲草害防控。

防治紋枯病、稻曲病可使用苯甲·丙環唑、己唑醇等;防治稻瘟病可使用春雷霉素、三環唑、稻瘟靈、稻瘟酰胺、枯草芽孢桿菌等。

防治稻飛虱可使用吡蚜酮、呋蟲胺等;防治稻縱卷葉螟、二化螟可使用氯蟲苯甲酰胺、氟苯蟲酰胺、四氯蟲酰胺等。

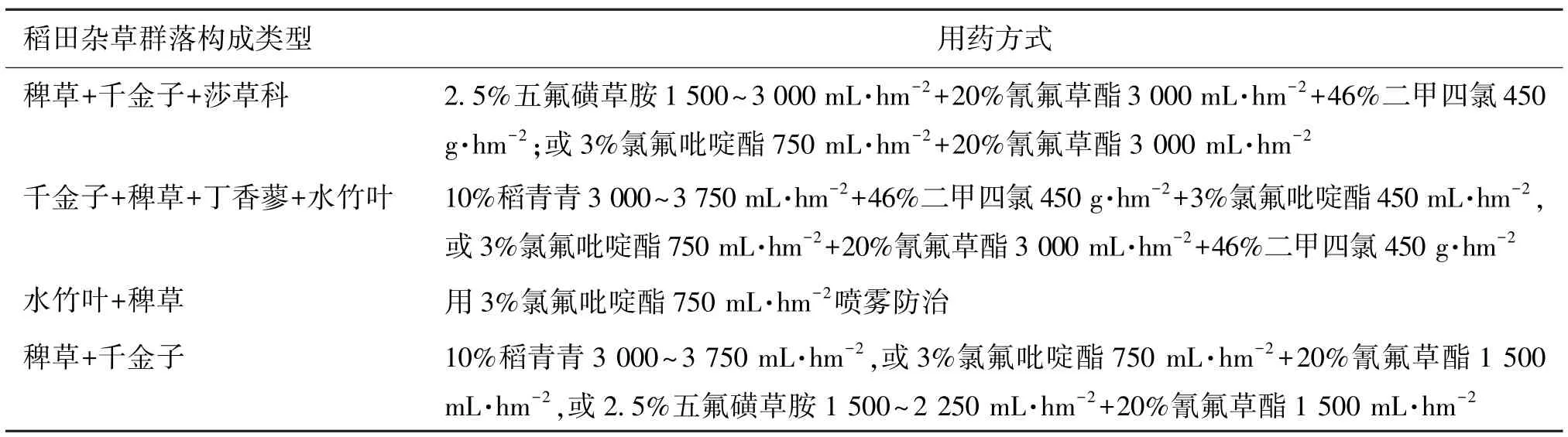

稻田雜草群落構成類型及用藥方式見表2[21]。

表2 稻田雜草群落構成類型及用藥方式Table 2 Types of weed community composition in paddy field and pesticide control methods

病蟲草害防治用藥期間可多種農藥聯合使用,并注意農藥種類的輪換使用,以提高防治效果。不宜采用毒性較強的農藥,防止對水稻有農藥殘留的風險。

(5)水稻茬后管理。水稻收獲后,可在田間適當開挖排水溝,種植綠肥,有利于田間土壤培肥,保障第二年肥力供應。或栽種早熟型油菜,作“三熟”栽培,進一步提高農田復種指數,做到用地與養地協調。

3 不足與建議

3.1 存在的不足

(1)市場引導力不足。南方雙季稻區的水稻配套政策相對完善,在水稻集中育秧、技術服務體系建設、糧食補貼、農業保險、市場流通等方面已有相對成熟的體系支持或經驗。但作為非傳統大豆種植區域,對豆—稻復種模式認識不足,當地市場體系不健全,種植面積難以擴大。在市場引導力不足的情況下,需要政府作為引導相關產業發展的主體。

(2)新品種轉化動力不足。我國是大豆的原產國,種質資源豐富。“十三五”期間,我國大豆生產用種保持100%國產化,良種覆蓋率在98%以上[1],但大豆產業化發展仍然艱難。一方面種業公司在種業市場的份額越來越大,品種審定數量占據絕對地位,但品種同質化問題凸顯,優良品種極易被市場淹沒,難以轉化。另一方面,基層技術服務體系不健全,良種、良法停留在“上層”,在基層更新延遲。并且大豆種植以散戶為主,尤其是在南方雙季稻區,具有影響力的大豆企業很少,農民生產動力不足。

(3)科學研究不足,配套機械不成熟。2020 年全國大豆平均產量為1 986 kg/hm2,產量是限制大豆經濟效益的主要因素之一。豆—稻復種模式基礎理論研究和應用研究都相對較少,在品種選擇、栽培技術、抗災減損等方面缺少技術支撐,而農民難以承擔技術不足帶來的生產風險。南方稻區多丘陵地帶,在播種、植保和收獲等田間管理上缺少適宜南方稻區大豆生產的機械,勞動強度和生產成本增加,打擊農民生產的積極性。

3.2 發展對策

(1)加強政策支持,引導豆—稻復種模式良性發展。充分認識豆—稻復種模式在我國糧食安全中的積極作用,深刻理解豆—稻復種模式在提質增產、節本增效中的可行性。加強政策支持,健全保障措施,兜好生產成本的底,讓生產者充分享受政策紅利,提高生產經營者的積極性和信心,使其主動加入到生產和經營中來。積極引導地方良種、良法的引進和示范推廣,促進適宜良種、良法的轉化。

(2)完善理論研究,重視環境效應。完善基礎理論研究,探究作物與環境(包括土壤、微生物、空氣、水體等因素)、作物與作物、作物與生物間的相互關系,注重長期豆—稻復種模式耕作下的系統性效應。另一方面,科學技術的發展與產業的發展都應建立在環境效應的基礎上,協調短期經濟效益與長期生態效益的相互關系,以推動豆—稻復種模式的長足發展。

(3)因地制宜發展豆—稻復種模式。因地制宜地發展豆—稻復種模式,尤其是在雙季稻區灌溉不便的地區,豆—稻復種模式可以有效的減少灌溉水用量,減少成本輸入。但并不是所有的雙季稻區都適宜發展豆—稻復種模式。水稻與大豆都是我國重要的糧食作物,應避免二者“爭地”現象的出現,并結合當地自然條件以及耕作習慣和市場需求等因素等作為發展豆—稻復種模式的依據。

(4)推動機械化生產,發展輕簡化栽培技術。開發適宜南方雙季稻區豆—稻復種模式的輕簡化栽培技術,配合機械化生產,減少人力投入,減少機械損失,提高加工品質。

(5)穩產提質,以品牌促生產。產業的發展,需要產業鏈的延長和發展,提高大豆和水稻的產品附加值。積極培育和扶持大豆相關領域龍頭企業,開發“企業+農戶”、“企業+合作社+農戶”等多模式。打造具有影響力的大豆和水稻品牌,開發多元化豆制品產品,嚴控產品質量,在品牌的宣傳上充分結合當地人文特色,積極發揮當地政府在品牌推介上的重要作用。