濕噴混凝土添加納米回彈抑制劑在工程中的應(yīng)用

周 平, 范 正 春, 鄭 強(qiáng), 徒 鵬 飛

(中國水利水電第十工程局有限公司,四川 都江堰 611830)

1 概 述

綽斯甲水電站位于四川省阿壩州壤塘縣和金川縣境內(nèi),是綽斯甲河梯級(jí)水電開發(fā)規(guī)劃中的第三級(jí),上接蒲西水電站,下游與觀音橋水電站庫尾銜接,為閘壩引水式電站。

綽斯甲水電站有壓引水隧洞布置于綽斯甲河左岸山體中,總長度為21.185 km,引用流量Q=232 m3/s。進(jìn)水口底板高程為2 767 m,至調(diào)壓井底高程為2 720 m,隧洞縱坡降為2.384‰。引水隧洞低壓段(10+588.00樁號(hào)上游)Ⅲ類圍巖采用平底馬蹄形斷面,馬蹄形斷面底寬7 m,高10 m,設(shè)計(jì)為邊頂拱掛網(wǎng)錨噴支護(hù),底板素混凝土襯砌;引水隧洞高壓段(10+588.00樁號(hào)下游)Ⅲ類圍巖和全隧洞的Ⅳ類、Ⅴ類圍巖均采用內(nèi)徑8.9 m的圓形斷面,鋼筋混凝土襯砌。

濕噴混凝土中添加的納米回彈抑制劑是根據(jù)新奧法的施工特點(diǎn)和發(fā)展方向研發(fā)出的一種全新產(chǎn)品,其通過添加減水、防腐、防水、引氣、氣密以及增強(qiáng)增黏組分用以增加濕噴混凝土的密實(shí)性、進(jìn)而提高濕噴混凝土抵抗不良水質(zhì)的侵入能力。通過添加高性能引氣劑以提高濕噴混凝土的抗凍性和耐久性;通過添加復(fù)合阻銹防腐劑以獲得不良水質(zhì)侵入后對(duì)鋼筋及混凝土的防護(hù),提高濕噴混凝土抗硫酸鹽侵蝕的性能,使?jié)駠娀炷恋墓ぷ餍阅芨茫瑥?qiáng)度更高,施工速度更快,能夠及時(shí)有效地對(duì)圍巖進(jìn)行封閉式的保護(hù)和加固,提高圍巖的強(qiáng)度和承載力。闡述了在濕噴混凝土中添加納米回彈抑制劑前后從室內(nèi)和現(xiàn)場(chǎng)性能測(cè)試兩個(gè)方面進(jìn)行的對(duì)比試驗(yàn),并對(duì)試驗(yàn)成果進(jìn)行了總結(jié)。

2 室內(nèi)濕噴混凝土添加納米回彈抑制劑前后的性能測(cè)試對(duì)比試驗(yàn)[1~3]

2.1 測(cè)試材料

水泥:攀枝花華新P.O42.5水泥、亞東洋房牌P.O42.5水泥;

砂:標(biāo)準(zhǔn)砂、中砂(機(jī)制砂);

人工小石:粒徑為5~10 mm;

速凝劑:無堿速凝劑(標(biāo)準(zhǔn)樣);

減水劑:高性能減水劑(標(biāo)準(zhǔn)樣);

添加劑:納米回彈抑制劑JY-N,以下簡稱納米材料。

水:都江堰市生活用水。

2.2 測(cè)試方法

按照試驗(yàn)要求分別測(cè)試了不同工況下的水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間、水泥膠砂強(qiáng)度、混凝土拌和物坍落度及硬化混凝土強(qiáng)度,綜合評(píng)價(jià)了納米材料的性能。

2.3 性能測(cè)試對(duì)比試驗(yàn)

2.3.1 水泥凈漿凝結(jié)時(shí)間對(duì)比試驗(yàn)

初凝時(shí)間比:摻速凝劑及納米材料的初凝時(shí)間與摻速凝劑的初凝時(shí)間之比;

終凝時(shí)間比:摻速凝劑及納米材料的終凝時(shí)間與摻速凝劑的終凝時(shí)間之比。

試驗(yàn)成果分析:添加納米材料后,攀枝花華新P.O42.5水泥凈漿的凝結(jié)時(shí)間大幅度降低,初凝時(shí)間比為44%(即:1 min 15 s/2 min 50 s),終凝時(shí)間比為90%(即:10 min 35 s/11 min 46 s);亞東洋房牌P.O42.5水泥凈漿的凝結(jié)時(shí)間亦大幅度降低,初凝時(shí)間比為58%(即:1 min 50 s/3 min 10 s),終凝時(shí)間比為56%(即:4 min 40 s/8 min 20 s)。

2.3.2 水泥膠砂強(qiáng)度對(duì)比試驗(yàn)

試驗(yàn)成果分析:相對(duì)于基準(zhǔn)水泥膠砂試件,添加6%或10%的納米材料均能有效提高混凝土7 d及28 d強(qiáng)度。添加6%或10%的納米材料對(duì)比混凝土7 d強(qiáng)度數(shù)據(jù)與之類似,而28 d混凝土抗壓強(qiáng)度數(shù)據(jù)表明10%的摻量明顯高于6%的摻量,說明隨著納米材料添加量的提高,水泥膠砂試件后期強(qiáng)度會(huì)有明顯地提升。

2.3.3 室內(nèi)濕噴混凝土試拌試驗(yàn)[4,5]

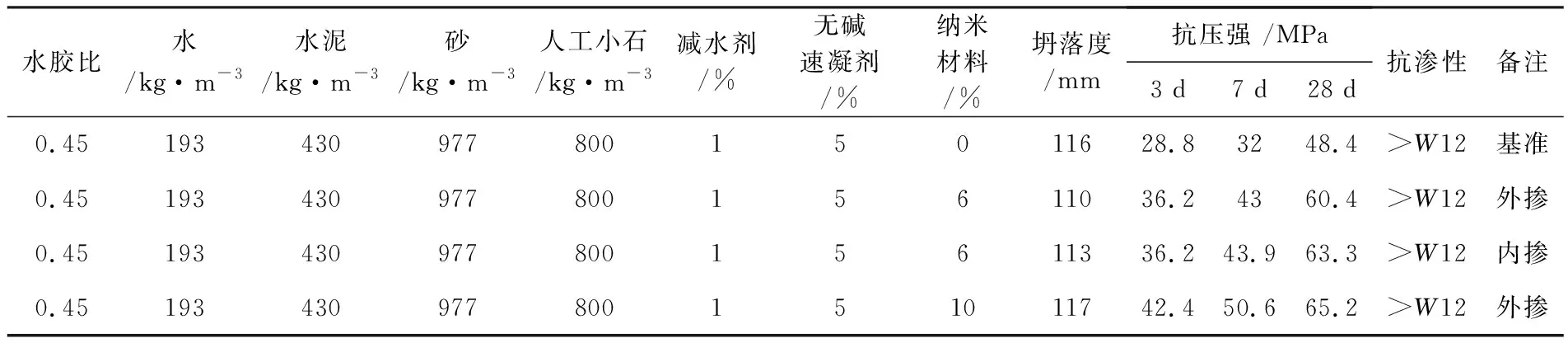

采用亞東洋房牌P.O42.5水泥進(jìn)行了室內(nèi)濕噴混凝土試拌試驗(yàn),室內(nèi)濕噴混凝土試拌試驗(yàn)成果見表1。

表1 室內(nèi)濕噴混凝土試拌試驗(yàn)成果表

按照《水電水利工程錨噴支護(hù)施工規(guī)范》DL/T 5181-2017要求,濕噴混凝土坍落度宜為8~12 cm。由表1可以看出:相對(duì)于基準(zhǔn)濕噴混凝土試件,添加6%或10%的納米材料均能有效提高濕噴混凝土3 d、7 d及28 d抗壓強(qiáng)度。外摻6%、內(nèi)摻6%的納米材料對(duì)比看與不同齡期混凝土抗壓強(qiáng)度類似,外摻10%納米材料的混凝土其抗壓強(qiáng)度最高。

相對(duì)于基準(zhǔn)濕噴混凝土,隨著納米材料添加量的增加,所制備的濕噴混凝土的抗?jié)B性能逐步提升,表明添加納米材料后,對(duì)濕噴混凝土的密實(shí)度有大幅度的提高。

2.3.4 濕噴混凝土抗硫酸鹽侵蝕試驗(yàn)

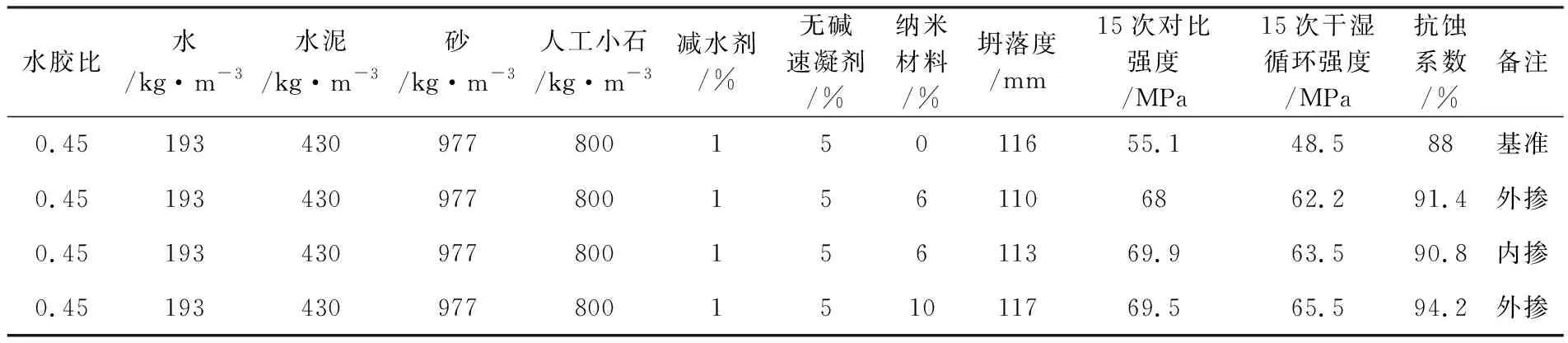

采用亞東洋房牌P.O42.5水泥進(jìn)行了室內(nèi)濕噴混凝土試拌試件抗硫酸鹽侵蝕試驗(yàn),室內(nèi)濕噴混凝土試拌試件抗硫酸鹽侵蝕試驗(yàn)成果見表2。

表2 室內(nèi)濕噴混凝土試拌試件抗硫酸鹽侵蝕試驗(yàn)成果表

由表2可以看出:相對(duì)于基準(zhǔn)濕噴混凝土,隨著納米材料添加量的增加,所制備的濕噴混凝土抗硫酸鹽侵蝕系數(shù)逐漸提高,即濕噴混凝土的抗蝕性能逐步提升,表明濕噴混凝土的密實(shí)度有較大幅度地提高。

3 現(xiàn)場(chǎng)添加納米材料前后噴射混凝土性能測(cè)試對(duì)比試驗(yàn)

(1)試驗(yàn)地點(diǎn):中國水利水電第十工程局有限公司施工的綽斯甲水電站引水隧洞6號(hào)洞。

(2)試驗(yàn)?zāi)康模含F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試添加納米材料前后的濕噴混凝土,對(duì)其在引水隧洞施工中的實(shí)際回彈量、噴射時(shí)間、噴射效果以及噴射混凝土的抗壓強(qiáng)度等指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。

(3)參與單位:中國水利水電第十工程局有限公司中心試驗(yàn)室、四川琪匯新材料有限責(zé)任公司、中國水利水電第十工程局有限公司綽斯甲水電站引水隧洞工程項(xiàng)目經(jīng)理部。

(4)試驗(yàn)材料:

水泥:甘肅永固P.O42.4R水泥。

骨料:人工砂、人工小石。

水:工程附近用水。

外加劑:QH-02聚羧酸高性能減水劑、QH-05無堿液體速凝劑。

納米材料:JY-N型。

(5)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。根據(jù)對(duì)綽斯甲水電站引水隧洞6號(hào)洞施工的具體情況進(jìn)行分析后認(rèn)為:采用大型濕噴機(jī)械手施工較為適合進(jìn)行噴射混凝土施工對(duì)比試驗(yàn)。為確保工況相近,最終決定采用工況大致相同的4榀工字鋼錨噴支護(hù)進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。

(6)現(xiàn)場(chǎng)噴射混凝土性能測(cè)試對(duì)比項(xiàng)目:

①添加納米材料前后的濕噴混凝土配合比對(duì)比分析;

②添加納米材料前后的濕噴混凝土噴射時(shí)間對(duì)比分析;

③添加納米材料前后的濕噴混凝土回彈率對(duì)比分析;

④添加納米材料前后的濕噴混凝土現(xiàn)場(chǎng)施工狀態(tài)、環(huán)保情況對(duì)比分析;

⑤添加納米材料前后的濕噴混凝土抗壓強(qiáng)度對(duì)比分析;

⑥添加納米材料前后的濕噴混凝土對(duì)比試驗(yàn)結(jié)論。

(7)現(xiàn)場(chǎng)噴射混凝土性能測(cè)試。

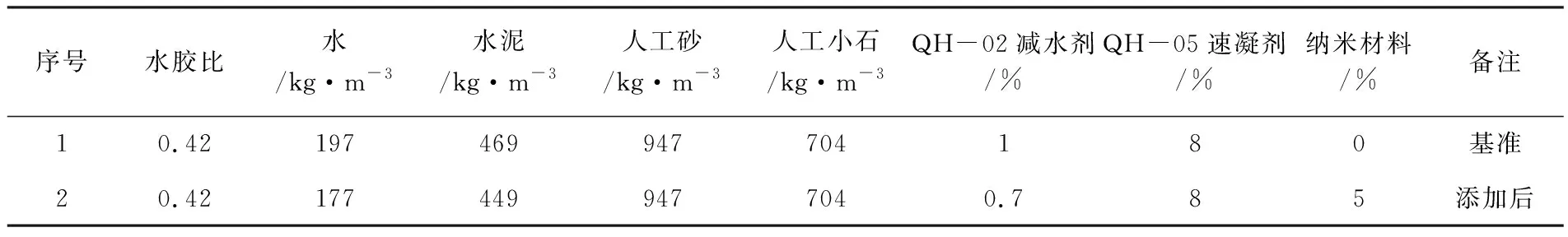

①配合比對(duì)比分析。甘肅永固P.O42.5R水泥現(xiàn)場(chǎng)噴射試驗(yàn)添加納米材料前后配合比見表3。

②噴射時(shí)間對(duì)比分析。因每車濕噴混凝土施

表3 甘肅永固P.O42.5R水泥現(xiàn)場(chǎng)噴射試驗(yàn)添加納米材料前后配合比表

工間隔時(shí)間不一致,而現(xiàn)場(chǎng)采用進(jìn)行對(duì)比的施工工作面基本相同,故分別對(duì)每車(3 m3)噴射混凝土的施工時(shí)間進(jìn)行了單獨(dú)的統(tǒng)計(jì)對(duì)比:基準(zhǔn)時(shí),平均每車的施工時(shí)間為14 min;添加納米材料后,平均每車的施工時(shí)間為9 min。

由此得知:添加納米材料后比基準(zhǔn)時(shí)平均每m3施工時(shí)間減少1.6 min,每循環(huán)按照約30 m3濕噴混凝土施工量計(jì)算,每循環(huán)縮短循環(huán)時(shí)間48 min。按照10 000 m3濕噴混凝土計(jì)算,可節(jié)約時(shí)間16 000 min(267 h),約為11.11 d;按照洞內(nèi)施工人員6人/班組,工資8 000元/人/月計(jì)算,每10 000 m3濕噴混凝土節(jié)約人員工資約為17 776元。

③回彈率對(duì)比分析。同時(shí)選取4榀工字鋼開挖程度大致相同的作業(yè)面,相連2榀為一組,基準(zhǔn)作業(yè)面2榀,添加納米材料作業(yè)面2榀。分別對(duì)3 m3噴射混凝土噴射兩組作業(yè)面進(jìn)行對(duì)比。分別收集兩組噴射混凝土作業(yè)面的回彈量后稱量并計(jì)算回彈率,其回彈率對(duì)比分析情況見表4。

表4 回彈率對(duì)比分析表

④現(xiàn)場(chǎng)施工狀態(tài)、環(huán)保情況對(duì)比分析。通過進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試噴情況對(duì)比,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理人員及相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行了調(diào)查,具體情況如下:

a.試驗(yàn)室:添加納米材料后,噴射混凝土的和易性明顯較好,強(qiáng)度高,初凝時(shí)間約為3 h,可以在機(jī)械故障等特殊情況下確保噴射混凝土和易性能正常使用。

b.工程部:添加納米材料后,噴射混凝土和易性較好,回彈量明顯降低,洞內(nèi)施工工作面的粉塵降低,特別針對(duì)有水洞段,未發(fā)現(xiàn)噴射混凝土大量掉塊現(xiàn)象。采用添加納米材料后的噴射混凝土初支噴層厚度大約可由基準(zhǔn)時(shí)的 5~7 cm提高到10~25 cm左右,從而在一定程度上加快了噴射混凝土施工進(jìn)度。

c.架子隊(duì):施工過程順暢,回彈量明顯降低,洞內(nèi)施工工作面粉塵明顯降低,無不適感。

d.作業(yè)班組:添加納米材料后,噴射混凝土噴射施工一段時(shí)間后未出現(xiàn)明顯掉塊。

e.抗壓強(qiáng)度對(duì)比分析。對(duì)于每次試驗(yàn)循環(huán),試驗(yàn)室按照要求預(yù)留了大板試件濕噴混凝土7 d、28 d齡期抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果。實(shí)測(cè)基準(zhǔn)時(shí)的7 d/28 d噴射混凝土平均抗壓強(qiáng)度為25.5 MPa/31.5 MPa;實(shí)測(cè)添加納米材料后的7 d/28 d噴射混凝土平均抗壓強(qiáng)度為29.6 MPa/37.6 MPa。

4 綜合經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比分析

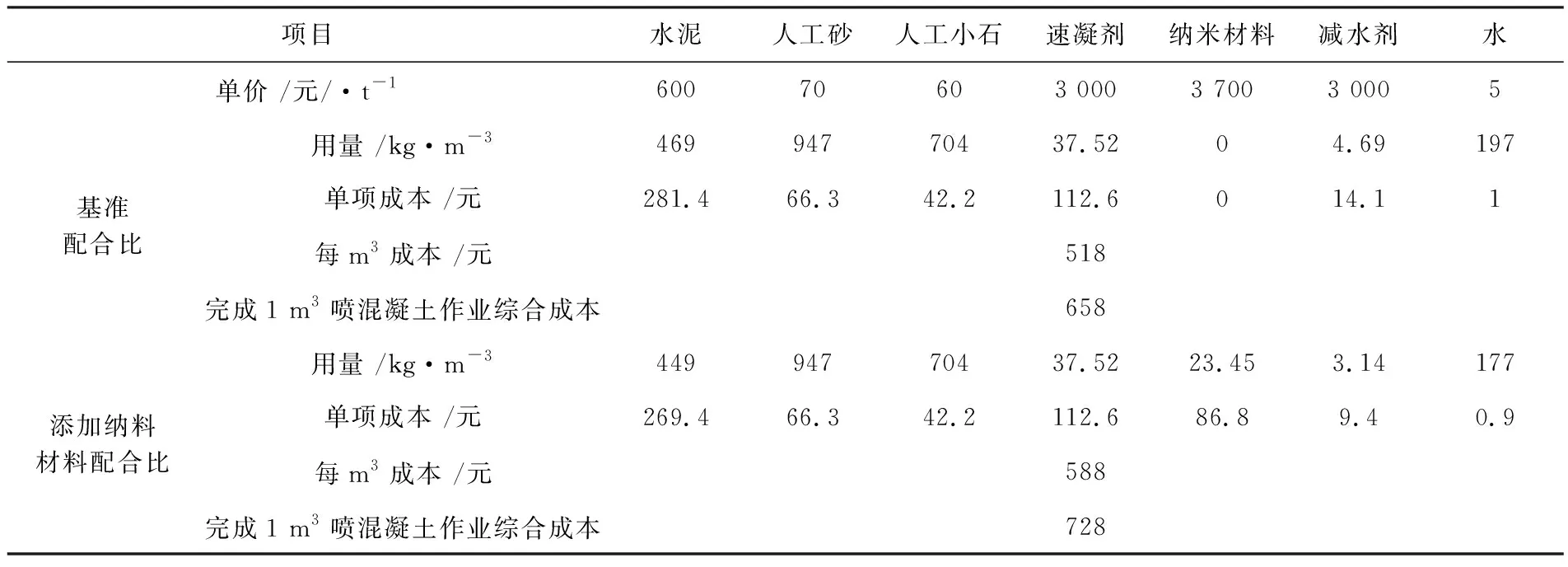

根據(jù)綽斯甲水電站引水隧洞6號(hào)洞的實(shí)際情況,結(jié)合項(xiàng)目各原材料的采購單價(jià),濕噴混凝土不同工況下單m3的綜合成本及該標(biāo)段整體綜合參考成本對(duì)比情況見表5。

表5 濕噴混凝土不同工況下單m3綜合參考成本對(duì)比表

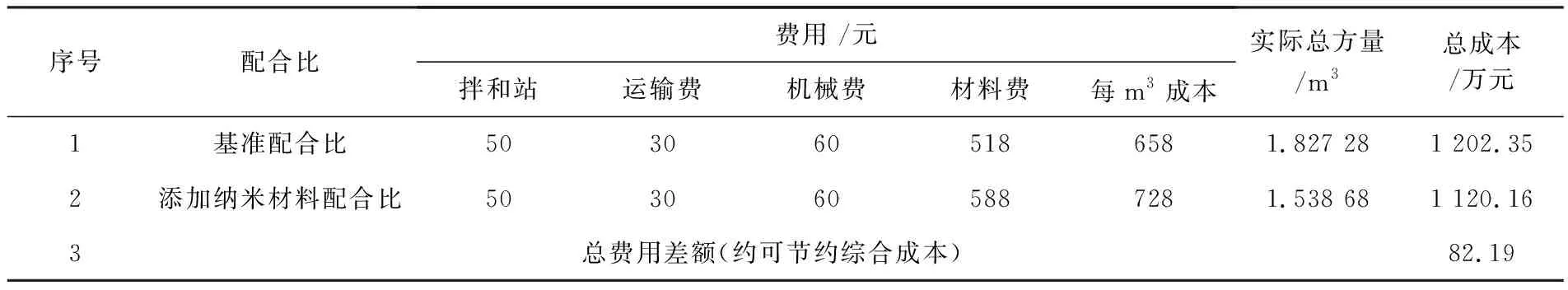

根據(jù)表5中的數(shù)據(jù),按照理論1萬m3濕噴混凝土計(jì)算,實(shí)際施工方量按照超方30 %計(jì)算,實(shí)際濕噴混凝土方量約為1.3萬m3。

采用兩種配合比實(shí)際發(fā)生濕噴混凝土在不同工況下的回彈率后,其總方量約為:

①基準(zhǔn)時(shí),總方量為1.3萬m3×(1+ 40.56 %)=1.827 28萬m3。

②添加納米材料時(shí),總方量為1.3萬m3×(1+ 18.36 %)= 1.538 68萬m3。

表6 濕噴混凝土不同工況下以1萬m3理論噴射混凝土綜合參考成本對(duì)比表

濕噴混凝土不同工況下以1萬m3理論噴射混凝土綜合參考成本對(duì)比情況見表6。表6中的統(tǒng)計(jì)費(fèi)用系按照大型濕噴機(jī)械手單價(jià)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)(計(jì)價(jià)規(guī)則按照實(shí)際方量計(jì)量)。如果采用小型濕噴機(jī)施工,計(jì)價(jià)規(guī)則應(yīng)按照設(shè)計(jì)方量計(jì)量,總費(fèi)用對(duì)比時(shí)可不考慮機(jī)械費(fèi)。

5 結(jié) 語

在濕噴混凝土中添加納米材料后,通過所進(jìn)行的室內(nèi)及現(xiàn)場(chǎng)噴射性能測(cè)試對(duì)比試驗(yàn)取得的成果表明:在有效保證施工質(zhì)量、滿足設(shè)計(jì)要求的前提下,大大減小了施工回彈率,加快了施工進(jìn)度,減少了施工綜合成本,降低了操作人員的健康風(fēng)險(xiǎn),安全環(huán)保,尤其適用于回彈率大、富水區(qū)施工的地下洞室工程。因此,在濕噴混凝土中添加納米材料具有很高的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)價(jià)值,所取得的經(jīng)驗(yàn)可在類似工程中進(jìn)行推廣與應(yīng)用。