立足學生經驗的規則意識提升策略

周穎

【摘? 要】基于學生認知經驗、生活經驗、社會經驗開展的多元規則教育活動,能有效推進學生明晰規則內涵和深化規則認同,達到規則內化、道德水平提升的目的。本文以小學《道德與法制》三年級下冊《生活離不開規則》為例,結合學生經驗,闡述如何幫助學生樹立規則意識,并在生活中自覺遵守規則。

【關鍵詞】道德與法制;規則意識;學生經驗

經驗是從已發生的事件中獲取的感性信息。三年級學生已經有一定的生活經歷,相應地也積累了部分經驗,這些經驗有源于外部的感官,也有源于內心的自省,但由于年齡所限,三年級學生獲得的經驗大部分是片面的、不完整的和不理性的。即便他們有了一定的規則意識,但他們也會依照過去的經驗來評判、選擇是否遵循規則。他們對規則的認識是片面的、淺薄的和隨性的。

如果脫離學生的生活經驗、認知經驗和社會經驗空談規則,那么德育又將陷入循環說教,難以調動學生的積極性,是徒勞的教學。“生活即教育”,只有在立足學生經驗的基礎上讓學生入情入境地學習、思辨,才能讓他們客觀地審視我們當前的規則,對規則的認識才會全面、深刻和理性。簡言之,只有結合學生經驗的規則教育才具有更強的生命力,因此,筆者以《生活離不開規則》一課教學為例,談談如何基于學生的經驗開展規則教育,提升學生規則意識,促成學生的道德行為。

一、基于認知經驗? 明晰規則內涵

在意識結構中,經驗提供感知而概念提供認知。三年級的學生認識事物停留在經驗層面,止于表面,在掌握他們認識事物特點的基礎上,教師應找準他們的興趣點,在幫助和指導中滲透規則概念。

本課伊始,筆者先用一個游戲調動學生的積極性,在經歷一場不公平的記憶游戲后,學生開始關注和反思這個游戲的過程。

師:老師來采訪一下這位贏的同學,恭喜你準確地寫出了12345這串數字,你開不開心啊?

生:我覺得贏得也不光彩,我的數字太簡單了。

師:這位同學,你沒有寫出數字4251790,輸了比賽,你有什么感受啊?

生:我想重玩一次,這個比賽不公平。

師:不公平,為什么會覺得這個游戲不公平?

生:因為他倆記憶的數字難度不一樣。

生:數字消失的時間不一樣,12345很久很久才消失的,想不記住都難。

師:同學們說得很有道理,這個比賽不公平,是因為它缺少了游戲……

生:規則。

師:什么是規則呢?是不是這樣呢?

生:規則是由大家共同制訂、共同遵守的法則。

師:為了游戲公平,我們一起來制訂這個游戲的規則吧!

……

在接下來的游戲中,我們共同制訂了游戲規則,在公平的比賽中,全場學生收獲了快樂,也通過實踐明晰了規則的內涵和意義。

三年級的學生其實已經有了一定規則意識,但更多地仍處于他律階段。教師通過設計簡單、學生熟悉的游戲,能夠調動學生已有的記憶,促使學生重新審視規則,明白游戲規則是保障游戲有序開展的基礎,有利于學生認識到規則的重要性。基于學生真實的認知水平,掌握學生認知事物的方式,在認知經驗與教學中尋求突破點,于學生困惑時適時點撥,基于認知經驗的教學能夠讓規則教育落到實處。

游戲最后,學生收獲了恣意的快樂,“遵守規則能給我們帶來快樂”這個概念深入人心,基于學生認知經驗的規則教育讓學生對規則的認識更為深刻,但并不全面,規則帶來的僅僅是快樂嗎?

二、基于生活經驗? 深化規則認同

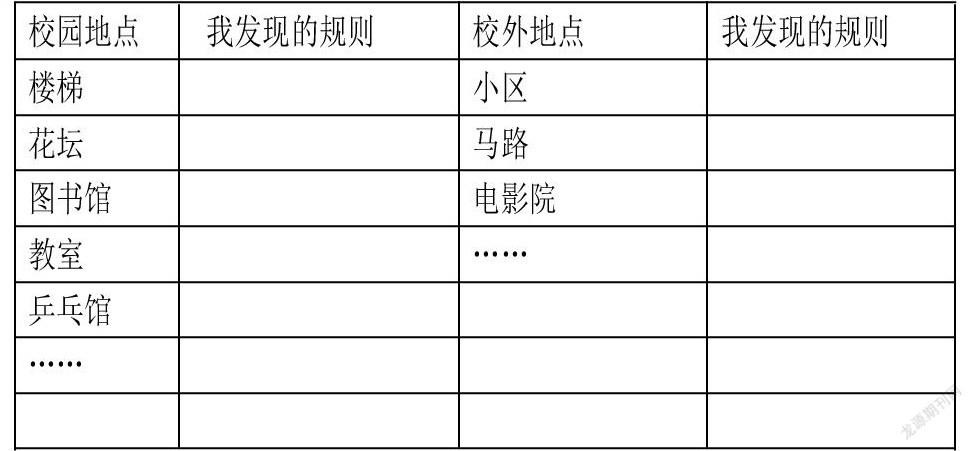

“生活即教育”,真正有效的規則教育要引導學生在生活中遵守規則,規則產生于生活,學生熟悉的規則也必然來自生活。介于此,筆者結合教學內容的特點,根據學生所處的校內外環境,設計了以下表格,旨在調動學生的生活經驗,讓他們發現生活中處處都有被忽視的規則。

學生通過討論發現,不論是校內還是校外生活,處處都有規則,這些規則是社會生活有序開展的保障。筆者在不同的班級執教時發現了一個有趣的現象,執教內容中如果出現了學生生活中的真實人物和真實的場景,往往能有效調動學生的積極性,他們非常樂于分享自己的生活經驗,并且愿意對生活中真實發生的事件進行回顧、剖析和總結。

師:同學們,你們看,圖片當中的兩個同學都靠著墻,他們一個上樓梯,一個下樓梯,會發生什么?

生:撞到一起。

師:是的,會發生碰撞,那上下樓梯應該遵循怎樣的規則。

生:上下樓梯靠右行,你謙我讓腳步輕。

師: 遵守靠右行的規則能有效避免上下樓梯碰撞的危險。同學們,其實在生活中,還有一個地方也很危險,那就是直角拐彎處。生活中有很多直角拐彎處,在直角拐彎兩邊的學生互相看不見對方,也很容易發生碰撞。

生:廁所門口,我就和別人撞過。

師:看樣子很多同學都有類似的生活經歷。那你覺得怎樣才能避免呢,我們一起來和大家演示一遍。

邀請學生上臺表演

師:老師想采訪一下你,為什么在直角拐彎的地方繞了一個大圈?

生:我回想了一下,以前去廁所那邊,如果進去的時候走遠一點,從右邊進去,就能看清里面出來的同學,就不會發生碰撞了。

師:雖然繞了一個大圈,但是避免了碰撞,保證了我們的安全。同學們在直角拐彎處,要遵守怎樣的

規則。

生:也是靠右走。

學生在學校的生活時間很長,他們對學校生活的規則是比較熟悉的,利用身邊真實的生活場景,能讓學生快速地調動自己的生活經驗,回溯反思問題的解決方式,引導他們重視規則。“靠右行”的規則比較寬泛,學生除了在樓梯,還應該在哪些生活場景中也遵守靠右行的規則呢。學生在思考解答的同時也對規則有了更全面的認識。規則帶來的不僅是快樂,它還帶來了約束,約束人們的部分行為,但規則的最終目的是保證大家的安全,基于學生生活經驗的規則教育,讓學生入眼入心。

三、基于社會經驗? 操練守則行為

教育是致力于人的發展的,學生最終要走出校門步入復雜的社會。在規則教育中,教師不能在課堂中空談守則,而不讓學生面對現實問題,因此,在課堂教學中,筆者設計了部分場景模擬活動,意在幫助學生運用已有的社會經驗、規則概念理性地分析和看待生活中的問題。

師:老師想調查一下,你們平時坐汽車后排會系安全帶嗎?每天都系嗎?老師覺得后排系安全帶很麻煩,也很不舒服。

生:我會系安全帶的,我看過新聞,不系安全帶很危險,剎車時人會從后面沖出去。

師:后排不系安全帶有什么后果呢?有人用了模型做了一個實驗,里面的人是系了安全帶的,外面的人沒有系,我們來看看會發生什么。

生:天哪,太可怕了,自己都快撞飛出去了,前面的人也很危險。

師:看了這個視頻后,你對這條規則有怎樣的看法?

生:安全帶保護了我們的生命。

生:保障了大家的安全,不僅保護了自己,也保護了前面的人。

師:是啊,同學們,江蘇省機動車管理條例明確規定——11月1日起,對私家車輛乘坐人員(含后排乘車人員)未按規定使用安全帶的,將依法處罰。

師:同學們,為什么要制定這樣的法律法規?

生:是為了防止意外發生。

生:是為了保障我們的生命。

生:是為了我們大家考慮。

師:同學們,法律的制定體現了對生命的重視,像后排系安全帶、電動車戴頭盔等。遵守規則,能保護我們的生命安全。

“生活即德育,德育即體驗。”樹立規則意識最終要落實到社會生活中,引導學生在社會生活中守規則,這是一個從他律轉化為自律的過程。通過以上課例不難發現,將規則教育融入體驗式的社會活動中,教育會有更強大的生命力。

教育無小事,事事都成教育。疫情當下,整個常州停擺三天,學生都被隔離在家,他們也發現,總有人為了自己的利益不愿意遵守規則,有些人不愿意居家隔離,有些人不愿意戴好口罩,有些人不愿意間隔一米線,規則在這些人的眼中形同虛設。他們的規則意識為何如此淡薄?規則的意義為何?在課堂中,我們對部分規則的意義進行了探討。

師:你們小組同意小女孩媽媽的觀點嗎,為什么?(你們想到過她這樣做的后果嗎,發燒不上報會有怎樣的后果啊!)

生:可能會把感冒傳染給其他人,如果是新冠病毒的話,那就更麻煩了。

師:那她該怎么做呢?

生:居家隔離。

師:為什么要隔離?看了這個視頻,相信你會有所了解。(播放視頻)

生:一個人隔離就能不讓病毒傳播下去了。

生:居家隔離可以保護他人。

師:健康的人居家隔離可以保護自己,生病的人居家隔離可以防止病毒繼續危害他人。居家隔離既保護了自己,又保護了他人,這就是居家隔離的意義。

師:可是啊,在疫情期間,還是有一些人無視規則,造成了嚴重后果。我們來看這兩條新聞。

新聞一:南京毛老太一人讓揚州淪陷; 新聞二 常州一家長放學接孩子不戴口罩,致30人感染新冠。

師:看了這兩條新聞,你們有什么想說的?

生:一定要戴口罩,不能存在僥幸心理。

生:不遵守規則,會給自己和他人帶來嚴重的后果。

師:同學們,前面說到了規則很多,很麻煩,通過剛才的討論,你們現在還覺得規則麻煩嗎,那你們覺得規則是什么?

生:規則雖然約束了我們的一些自由,但是規則保護了我們的安全,我們要遵守規則。

……

規則是大家共同制訂并共同遵守的法則,規則保障了社會的有序運轉,它非常重要,我們也離不開規則。“知之愈明,則行之愈篤”,道德行為是規則教育的最終目的和落腳點,要重視學生社會性的實踐,調動學生的社會經驗,讓學生理想地看待復雜的社會問題,遇事不盲從,遇難不放棄,勇敢自信地走進多元多變的現實生活,學會過守規則和有道德的生活。

【參考文獻】

[1]王瑋.讓學生學會過“有道德的生活”[J].華人時刊(校長),2012(12).