基于數據與人本視角的建筑學研究型畢業設計教學探索

夏正偉,王軒軒

(蘇州大學 建筑學院,江蘇 蘇州 215000)

一、課題背景

(一)軌交站域公共空間更新訴求

軌道交通站點(特別是中心型站點)區域聚集了交通、商業、辦公、居住和公共服務等多樣化的城市功能,是城市中最具有活力的空間環境之一。市民們依靠軌道交通站點來滿足各種日常行為是最正常和典型的生活體驗。然而,市民們在軌交站域內的步行通勤、停留性活動以及功能設施利用等行為,都離不開軌交站域公共空間環境的支撐。已有大量學者對影響TOD 效能的公共空間使用績效進行了總結分析,袁銘等[3]指出現階段整體考慮空間使用效率和品質的績效評價指標框架較少,并從功能、交通、空間和使用者四類影響因素對多個站域空間進行公共空間使用績效評價;夏正偉等[4-5]提出的“5D+N”概念中,總結了需要重點關注的六個維度指標,其中,宜步行環境是影響TOD 公共空間綜合效能的關鍵性指標;商業設施、公共服務設施可達性也對建成環境的品質提升具有積極影響。因而,軌交站域公共空間環境更新優化建設,對于軌交站域空間的整體性環境塑造和空間活力提升尤為重要。

(二)畢業設計教學中的人本視角與數據思維

軌交站域建成環境較為復雜,其功能、形態與空間品質方面的指標均可能對市民步行通勤、停留性活動以及功能設施利用等產生影響,由于學生缺乏足夠的研究與實踐經驗,難以像部分資深設計師那樣依靠感性的直覺判斷對現狀問題進行分析思考。如何引導學生更好地分析既有空間環境存在的問題,進而提出針對性設計對策,指導教師必須要處理好兩個教學轉變。一是“形態導向”向“人本導向”的轉變,即在城市存量優化的轉型發展過程中,畢業設計的教學需要引導學生從人本視角去關注建成環境空間品質優化提升。二是“感性思維”向“數據思維”的轉變,即需要從數據思維出發,利用實證數據對建成環境進行量化評估,進而形成較為直觀性和科學性的判斷。

因而,在畢業設計教學中,筆者在既有相關文獻總結的基礎上形成軌交站域公共空間更新的教學指導框架,引導學生利用相關文獻研究對公共空間更新的關鍵性要素及其量化方法進行總結,并利用網絡數據和城市空間量化分析方法進行深入分析,以更為深入地對軌交站域建成環境進行分析評價。

二、課題教學探索

(一)目標

本次畢業設計課題選擇的基地為蘇州軌道交通S1線和K1 線交匯處的昆山市玉山廣場站站域空間,主要包括以玉山廣場站點為中心半徑500 m 范圍。玉山廣場站位于昆山城市軸的中央區位,是昆山目前唯一規劃的雙地鐵換乘站,站域空間將會成為昆山重要的城市功能載體。玉山廣場站的車站定位是市級功能中心,核心功能為商業和換乘,其公共空間的組織建設應符合多樣性功能聚集的人行交通組織要求、并營造出宜步行的高品質的空間環境。課題沒有設置明確的任務書,要求學生從數據與人本視角完成站域空間環境分析之后,選擇不同的介入點對公共空間進行更新設計,以建立起玉山廣場站域的公共空間體系更新塑造。

(二)教學總體策略及方法

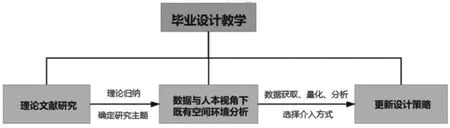

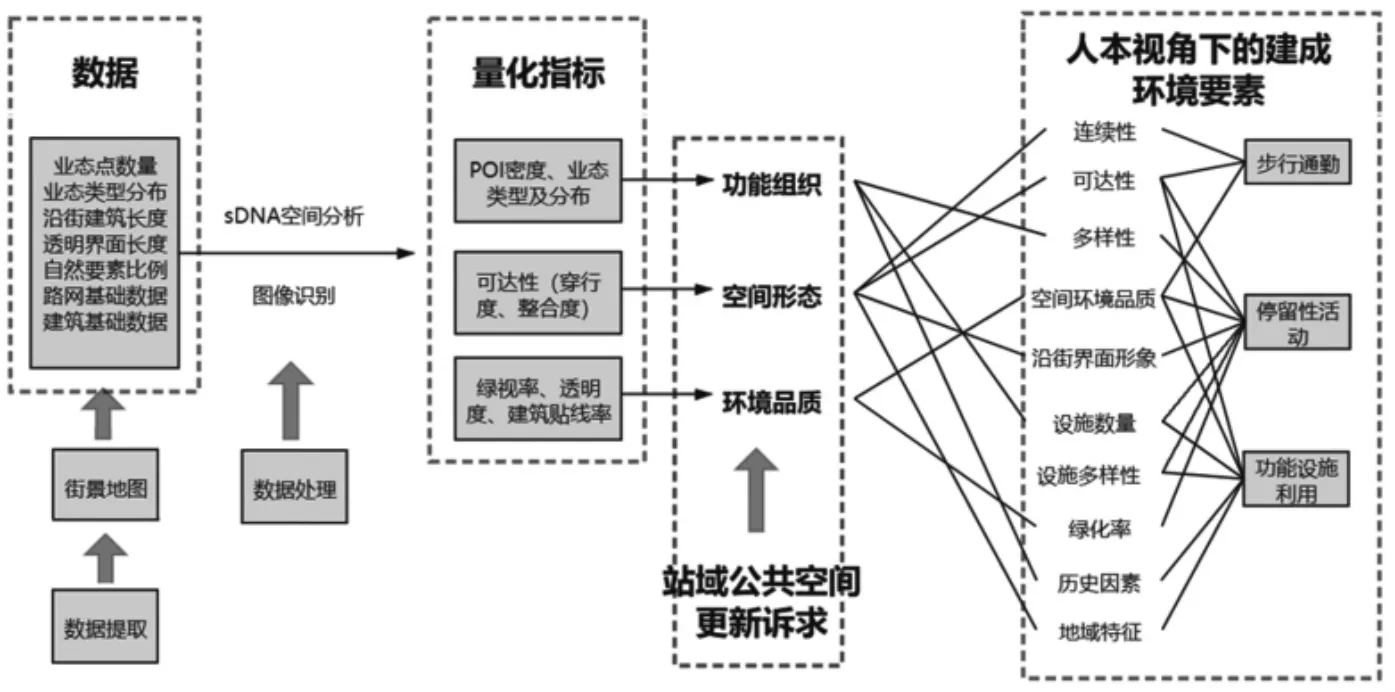

在畢業設計過程中,結合教學指導框架執行“理論文獻研究”——“數據與人本視角下既有空間環境分析”——“更新設計策略”的路徑教育方式(圖1),以更好引導學生完成課題的研究。“理論文獻研究”是研究型畢業設計得以順利開展的關鍵性環節,學生將通過“知網”檢索對研究主題進行深入的理論歸納,明確“人本導向”下的軌交站域空間環境更新的關鍵性要素,以及“數據思維”下的數據獲取和量化研究方式。在本次畢設課題中,學生們結合徐磊青[6]、楊俊宴[7]、樊鈞[8]、葉宇[9]、夏正偉[4]等學者們的研究,對影響TOD 效能的關鍵性要素、公共空間指標對城市活力的影響、人本尺度下的街道可步行性測度體系與社區生活便利度測度框架,以及如何結合街景數據和新分析技術對街道綠視率、建筑界面、可達性等建成環境指標進行量化的方式進行了充分學習和梳理,進而可以形成推進畢業設計的具體執行路徑方式(圖2)。可將市民在軌交站域的多樣性活動分為步行通勤、停留性活動和功能設施利用三類;通過街景地圖獲得的數據進行處理和計算后,可以得到POI 密度、業態類型及分布、可達性、綠視率、透明度和建筑貼線率等量化指標,進而可以對軌交站域的建成環境形成直觀性的評價;學生可以從功能組織、空間形態、環境品質等方面選擇介入方式對站域公共空間環境進行更新,以引導市民向慢行、綠色的生活方式轉變,推動以人為核心的高品質建成環境營造。

圖1 畢業設計教學路徑

圖2 數據與人本視角下的畢業設計教學過程

(三)人本視角下的量化評估

由于本次畢業設計期間正值疫情高峰期,無法進行現場實地調研,因此學生使用街景地圖網絡開放數據及百度街景地圖時光機功能,獲得步行流量數據、POI 業態點等街道活力分析所需數據。已有相關研究證明,在百度街景覆蓋率較高的街區,網絡數據源代替實地調研數據存在較高的可行性,商業分布數據可用街景地圖數據獲得[10]。可達性使用英國卡迪夫大學建立的sDNA(Spatial Design Network Analysis,http://www.cardiff.ac.uk/sdn)模型結合QGIS 平臺進行建模分析,可以對街道可達性進行度量。

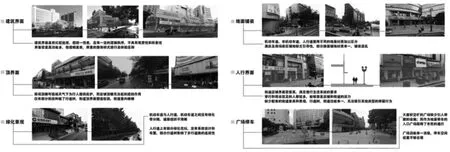

結合街景地圖數據(圖3),可以建立起對站域空間環境的初步認知,如:(1)站域內部分步行街道的建筑界面雖然比較連續,但視覺形象較差,且僅有部分街段種植了行道樹,街道頂界面塑造較弱,街道意向模糊;(2)雖然機動車道、非機動車道、人行道使用不同的地面材質加以區分,但仍存在人車矛盾以及步行連續性不夠的問題;(3)街道缺少配套的街道家具和景觀,街道功能單一,且集中性廣場也缺乏相應的設施,難以產生較為豐富的停留性活動;(4)大型商業建筑的廣場空間,同時兼作地面停車空間,對市民步行穿行與進入商業設施均造成了一定的影響。

淮山含有抗性淀粉、多糖、甾體皂苷元等化學成分,具有降血糖作用。李寶霞等[13]報道,淮山中的抗性淀粉含量高,其在體內消化緩慢,可以延緩餐后血糖濃度升高。McAnuff等[14]研究了從淮山中分離出三種甾體皂苷元(△3薯蕷皂苷元、皂苷元、偏諾皂苷元)和植物茲醇、豆茲醇、β-谷茲醇對鏈脲霉素誘導的糖尿病大鼠空腹血糖的影響,發現甾體皂苷元可以降低糖尿病大鼠的血糖濃度。朱明磊等[15]研究發現,淮山多糖能夠增加胰島素分泌、改善受損胰島β細胞,從而對四氧嘧啶模型糖尿病小鼠具有明顯的降血糖作用。何云[16]報道,淮山多糖能顯著降低四氧嘧啶誘導的糖尿病大鼠的血糖水平,而且降糖作用隨著給藥劑量的增加而增加。

圖3 街道空間界面分析

結合上述的分析過程,學生首先對區域內街道的現狀有了直觀、感性的體驗和認識,再結合“理論文獻研究”獲得的關鍵性影響要素及指標數值,可以對站域建成環境進行更為精確的量化評估。

1.街道空間品質的量化分析

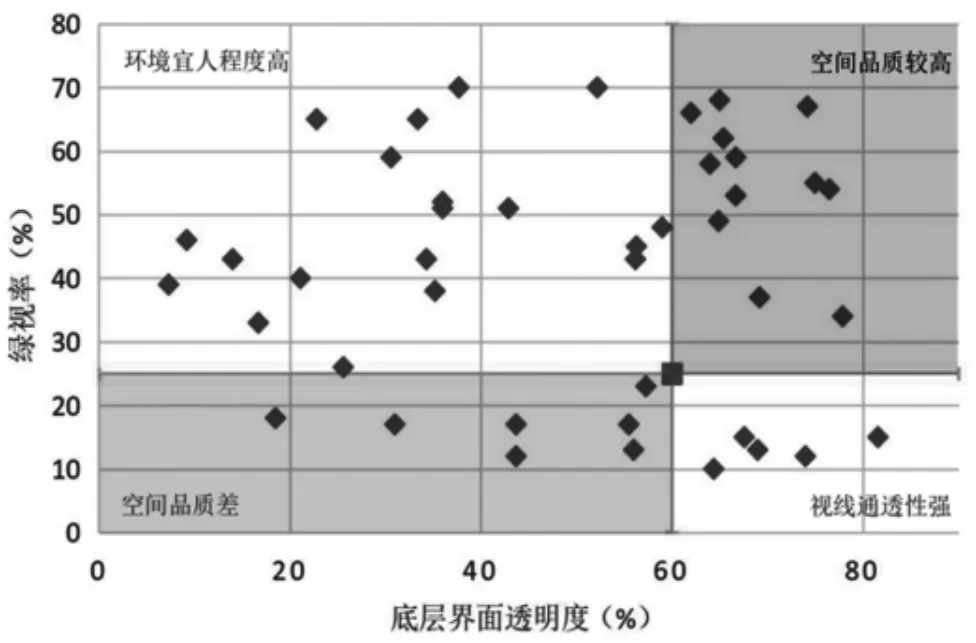

積極的底層界面既應容納得益于街道空間的活動,又能對街道上的公共活動提供支持,并且給予行人適宜的視覺和心理感受,主要體現在沿街店面密度、綠視率和透明度等方面。透明度指各街段中具有視線滲透度的建筑界面水平長度占建筑界面沿街總長度的比例[11],綠視率指人眼所看到的圖像中綠化面積所占的百分比,與居民的生理健康、壓力指數等都有密切的關系。

學生使用百度街景地圖獲得各路段的圖像,基于“騰訊優圖”圖片機器學習平臺測度街景圖像自然要素(樹木、草地等)的感知程度[12],探究自然要素感知程度與街道底層界面透明度的關系。相關研究證實,25%左右的綠視率能夠增強街道吸引力,60%以上的界面透明度更有利于街道逗留活動的發生[3]。從圖4 可以看出,不同街道的綠視率和透明度差異較大,街道空間質量存在一定差距。約有三分之二的街道綠視率在25%以上,街道環境宜人、吸引力較高,行走體驗較好;然而,只有不到一半的街道界面透明度超過60%,步行時的視線通透性和空間感受較差,不利于多樣性的街道逗留活動的發生。整體來看,僅有四分之一的街道能夠同時滿足綠視率和界面透明度的要求,整個區域內的街道空間品質不高。

圖4 街道空間品質分析

2.商業吸引性的量化分析

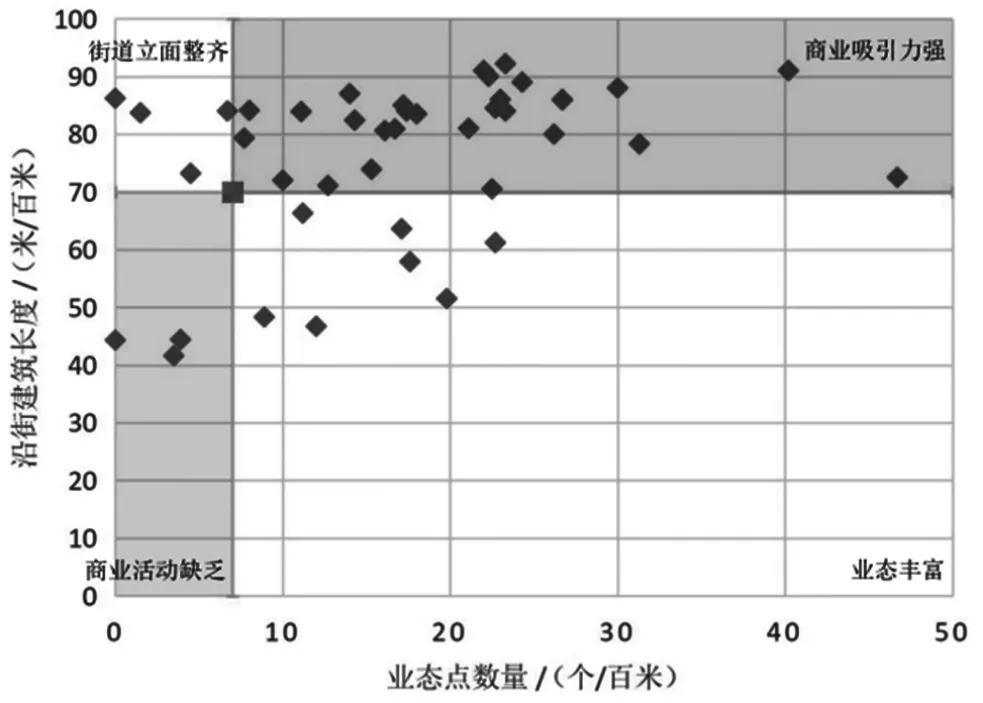

建筑的功能密度指各街段中每100 m 的功能業態的數量,具體分為食品、餐飲、服飾、電子、工藝品、日用品、文化娛樂、服務咨詢和辦公旅館9 種類型;建筑貼線率是指由多個建筑立面構成的街墻立面跨及所在街區長度的百分比,可以表示臨路建筑物的連續及底層建筑物的退讓程度,是建筑物的長度和臨街紅線長度的比值,比值越高沿街面看上去越齊整。提供適宜的商業街道底層界面功能密度和店面密度能夠促進區域商業的發展,每百米7 個以上的店面可以更好吸引商業停留行為[13]。

從圖5 可以看出,店鋪數量集中分布在每百米10~30 個,能夠吸引大量的商業停留行為;街道的建筑貼線率處于40%~95%之間,在80%~90%區間尤為集中,證明沿街面的立面觀感比較整齊規則。整體來看,玉山廣場站域街道的業態豐富度和貼線率都比較高,約有三分之二街道的商業吸引性較高。但從實際的街道分布來看,站域南部街道的POI 密度明顯高于站域北部區域。

圖5 街道商業吸引性分析

3.可達性與中心性的量化分析

良好的步行可達性是城市活動的空間基礎。可達性較早被用來描述場所間相互靠近和分離的狀態,被認為是一種空間的“機會潛力”,衡量了空間中個體到街道網絡中另一點的成本距離,評價其滿足某種社會交往活動的難易程度,從而吸引著人們參與到城市空間中[7]。

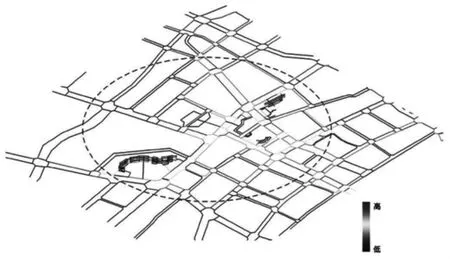

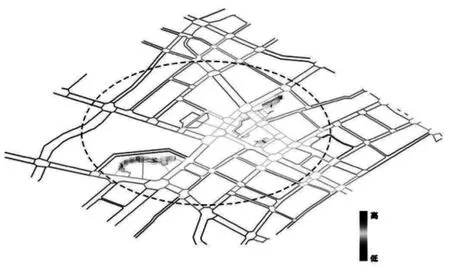

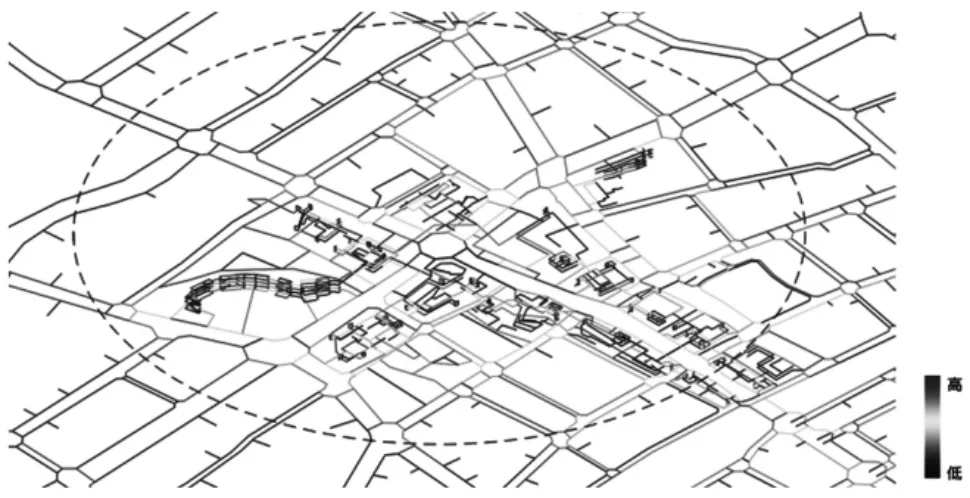

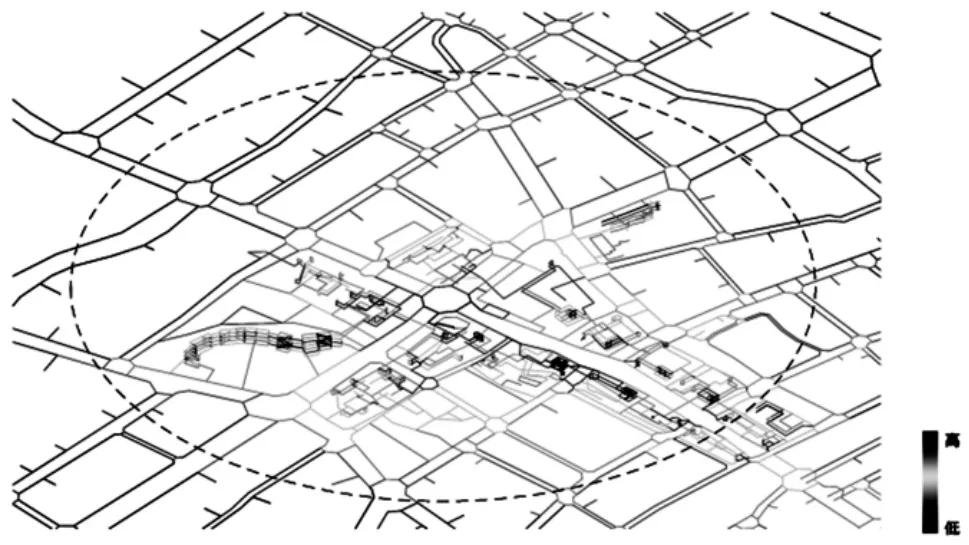

穿行度,即街道成為中介被穿越的可能性;整合度,即街道成為中心的可能性,以上兩個指標可以用以簡單評估街道的可達性。本次研究范圍為以站點為中心半徑500 m 所覆蓋的區域。學生在建模分析后得出(圖6 和圖7),城市級主、次干道和周邊地塊性質公共性強的街道的可達性更高;站域整體南部是尺度更適宜步行的小尺度街區,可達性更高;商業綜合體將地塊割裂,阻礙了城市步行交通的連續性。

圖6 站點半徑500 m 的穿行度

圖7 站點半徑500 m 的整合度

(四)介入方式

通過前期的文獻研究和相關數據的量化評估,學生從功能組織、空間形態和環境品質等三個維度對軌交站域建成環境有非常充分的認知,進而可以結合“步行行為”“功能設施利用”“停留性活動”等不同的角度作為重點來介入站域公共空間環境的更新優化設計,以激發空間活力。(1)從促進步行行為的視角,既面臨著解決軌交站點大量集中性人流交通組織問題,還面臨著為軌交站點區域提供宜步行空間環境的需求;(2)從功能設施利用的視角,既存在著站點核心區集聚性人流對于商業、辦公空間需求潛力,也存在著社區居民對于各類公共服務設施的需求;(3)從停留性活動的視角,應該關注公共空間對于多樣性公共生活的適應性,并能夠為人們的停留性活動提供適宜的設施配置。

(五)更新策略:整合與激活

1.以“宜步行”為目標的站域公共空間整合

站域公共空間系統的整合應在合理組織空中、地面、地下三個城市基面之間關系,可使用二層廊道搭建立體化步行系統,串聯起站點、主要商業地塊與重要公共空間節點,從而在核心區形成多層面連續步行空間系統,提升站點到周邊商業空間以及社區公共空間節點的宜步行性。通過強化站點空間與周邊地塊之間多層面的步行交通聯系,既可以促進集中性人流的快速疏導,同時還可以提升周邊地塊的人流量,帶來潛在的商業效益。并且通過設置不同標高的景觀平臺和立體活動廣場,可以塑造充滿活力的立體化的站域公共空間體系。

從整合優化后的站域步行空間可達性分析(圖8 和圖9)可以看出,站域整體的宜步行性有大幅提高。以站場為中心的立體步行系統初步形成,站域中心和主要公共空間、功能設施的步行可達性、中心性都有明顯提高,促進了公共空間活力提升。

圖8 更新設計后的穿行度

圖9 更新設計后的整合度

2.以“促進功能設施利用”為目標的功能優化

在功能優化中,需充分考慮TOD 模式建設需求和社區生活圈構建對公共服務功能設施配置的需求,針對性地進行城市和社區多樣性功能的置入。學生的具體操作策略如下:(1)根據軌交站點集聚性人流對商業、辦公空間的迫切需求,采取了公共空間立體化開發與高密度建筑綜合體開發相結合的方式進行站點核心區域的功能組織優化,建設能夠容納交通換乘、商業服務、休閑交往和社區服務等多樣化功能一體的公共空間環境,實現了空間資源集約化和功能多樣化的高效利用;(2)沿城市主要道路進行商業空間和步行界面的更新,保持沿街商業界面的統一性和連續性,豐富業態類型的同時延續街巷和院落的商業空間肌理,將宜人的步行空間延伸至整個站域范圍,關注片區整體活力提升和發展;(3)在社區層面,結合公共空間節點進行社區功能空間的補充和完善,以滿足不同年齡群體的日常行為活動需求,特別是老年人和兒童的需求,以創造全齡友好的社區公共空間環境[14]。

3.以“促進停留性活動”為目標的空間品質提升

空間的環境品質是城市空間活力的保障,站域空間不僅需要通過既有空間環境的“TOD 化”來形成滿足居民對公共設施需求的宜步行社區環境,也需要通過空間環境品質的提升和適宜的設施配置,吸引人們停留性活動的發生。

停留活動可分為商業性停留活動和社會性停留活動,商業街因其具備商業性、生活性和交通性等多重特性,是城市中最具活力的街道類型之一,能夠吸引各類步行停留活動的發生[13]。學生結合前期分析中空間品質不足街道空間環境,進行空間品質提升研究。主要包括:(1)優化人行空間環境,明確區分人行空間與車行空間,進行人行道部分停車空間整治,增設和優化街道家具,改善綠化和街道景觀[15];(2)底層沿街界面整治,保證商業界面的通透性,對街道立面進行統一風格的規劃;(3)停留性空間節點優化,對現有的街角廣場、口袋公園等節點性公共空間進位維護和優化,對現狀中廢置的大片綠地公園進行景觀重塑,優化行人可駐留的空間節點環境品質。特別是在核心站場區中,多層面公共空間環境模糊了城市公共空間與軌交站點空間的邊界,保持城市公共空間與站前空間之間的建成環境連續性[16],結合豐富景觀、休息座椅、豐富的功能置入,將催生豐富的社會生活。

三、結束語

基于數據和人本視角,可以幫助學生較為精準地把握既有空間環境存在的問題,進而可以形成具有直觀性和科學性的判斷,這對于研究型畢業設計尤為重要。在本次畢業設計教學中,通過強調“理論文獻研究”——“數據與人本視角下既有空間環境分析”——“更新設計策略”這一路徑教育方式,使學生們在畢業設計過程中兼顧了理論與實踐的雙重訴求,學生的個人專業能力得到了系統性的檢驗和提升。這對于學生今后從事實際的工作將起到積極幫助作用。本次畢業設計教學同樣也存在需要再討論地方:首先是畢業設計時間的限制,學生需要提前進行相關軟件的學習,以保證能夠順利推進畢業設計工作;其次是團隊的協作問題,學生們需要共同協作完成理論研究與前期分析,以便能夠在一個系統性框架下選擇各自的介入方式,進行針對性的更新策略研究。