學(xué)術(shù)語(yǔ)篇中的讀者介入模式研究

摘 要:本研究通過(guò)自建語(yǔ)料庫(kù),依據(jù)研究框架對(duì)中國(guó)學(xué)者學(xué)術(shù)語(yǔ)篇中的讀者聲音進(jìn)行標(biāo)注和分析,探索其讀者介入模式。研究發(fā)現(xiàn),中國(guó)學(xué)者更注重在語(yǔ)篇中引導(dǎo)讀者理解文章,習(xí)慣于使用讀者指代、指示語(yǔ)和疑問(wèn)句與讀者達(dá)成共識(shí),從而使其觀點(diǎn)更易被接受。通過(guò)使用聲音資源,中國(guó)學(xué)者傾向于樹(shù)立開(kāi)放包容的作者形象。

關(guān)鍵詞:學(xué)術(shù)語(yǔ)篇;介入;聲音

作者簡(jiǎn)介:劉燁(1995.07-),女,湖北漢川人,齊魯師范學(xué)院,助教,碩士,研究方向:語(yǔ)料庫(kù)語(yǔ)言學(xué)、語(yǔ)篇分析。

一、引言

聲音研究對(duì)于學(xué)術(shù)發(fā)表具有重要影響。Tardy和Matsuda對(duì)期刊編輯委員會(huì)成員進(jìn)行采訪后發(fā)現(xiàn),編審人員可以通過(guò)作者的語(yǔ)言表達(dá)推測(cè)出作者的學(xué)術(shù)背景等相關(guān)信息。例如,可以通過(guò)語(yǔ)言錯(cuò)誤、表達(dá)方式和寫(xiě)作規(guī)范來(lái)確定作者是否為母語(yǔ)人士或是否已在該領(lǐng)域接受過(guò)學(xué)術(shù)培訓(xùn)并具有豐富的學(xué)術(shù)寫(xiě)作經(jīng)驗(yàn)。許多編輯承認(rèn)用來(lái)作為聲音構(gòu)建的多數(shù)語(yǔ)言資源會(huì)影響他們對(duì)作者的判斷。因此,聲音研究對(duì)學(xué)者國(guó)際發(fā)表具有較大意義。本文將從讀者視角,探索讀者聲音在學(xué)術(shù)語(yǔ)篇中的介入模式。具體將回答以下問(wèn)題:1.學(xué)術(shù)語(yǔ)篇中的讀者聲音包含哪些語(yǔ)言資源?呈何種分布特征?2.中國(guó)學(xué)者學(xué)術(shù)語(yǔ)篇中的讀者聲音如何介入?

二、理論框架

該框架借鑒融合了Hyland和Tse的元話語(yǔ)模型和Hyland的互動(dòng)模型中的介入資源,在此基礎(chǔ)上對(duì)語(yǔ)言資源重新分類。

讀者介入主要分為讀者引導(dǎo)和讀者參與兩類。兩種介入資源為作者與讀者之間的交互提供不同的功能。讀者引導(dǎo)資源包含框架標(biāo)記和重點(diǎn)標(biāo)記兩類,主要服務(wù)于希望快速掌握論文主題并找到所需信息的讀者。好的作者會(huì)以合乎邏輯的方式使用這些標(biāo)記語(yǔ)來(lái)介紹他們的研究目標(biāo)和內(nèi)容,幫助讀者更好地理解文本。讀者參與資源顯示了作者如何邀請(qǐng)讀者進(jìn)入文本。該分類包含了讀者指代、指示語(yǔ)、疑問(wèn)句、共享知識(shí)和旁白五類資源。不同的語(yǔ)言資源可以體現(xiàn)出作者與讀者之間的關(guān)系。

三、研究方法

本研究通過(guò)自建語(yǔ)料庫(kù)的方式,依據(jù)研究框架,使用UAM語(yǔ)料庫(kù)工具軟件對(duì)語(yǔ)料進(jìn)行檢索與標(biāo)注。語(yǔ)料庫(kù)隨機(jī)選取了中國(guó)學(xué)者發(fā)表的50篇語(yǔ)言學(xué)方向的SSCI研究論文。選擇語(yǔ)言學(xué)文章作為研究對(duì)象的主要原因有兩個(gè):首先,語(yǔ)言學(xué)是一門社會(huì)科學(xué),包含定量和定性研究,研究方法較為多樣。其次,海外期刊語(yǔ)言學(xué)論文的發(fā)表者多為英語(yǔ)專業(yè)出身,可以保證作者具有基本的二語(yǔ)能力。

語(yǔ)料標(biāo)注主要依據(jù)Hyland和Tse中提供的語(yǔ)言資源。標(biāo)注由兩人共同完成,一致率達(dá)95%以上。

四、結(jié)果與討論

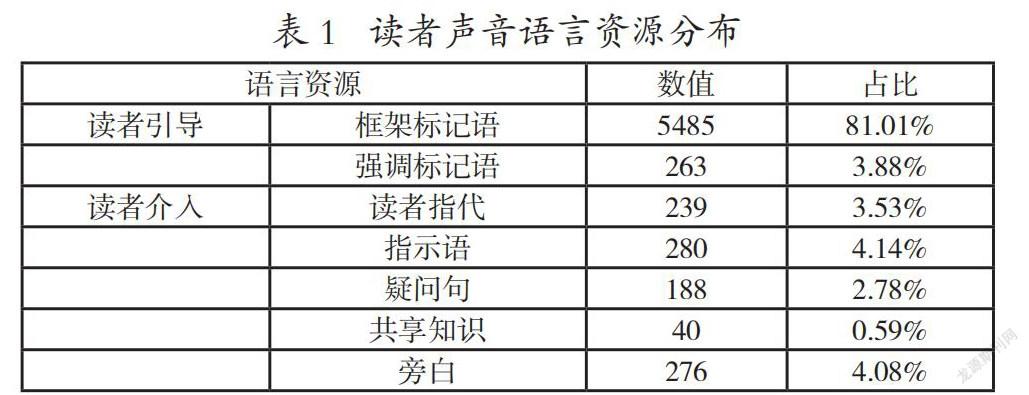

表1表明,讀者聲音主要通過(guò)框架標(biāo)記語(yǔ)實(shí)現(xiàn),占總數(shù)的81.01%。讀者介入中最常使用的資源是指示語(yǔ),占4.14%。共享知識(shí)僅在50篇學(xué)術(shù)文章中出現(xiàn)40次,表明多數(shù)中國(guó)學(xué)者未曾在論文中采用這種語(yǔ)言資源。

中國(guó)學(xué)者在與讀者互動(dòng)時(shí)更加注重對(duì)讀者的引導(dǎo),例如框架標(biāo)記、指示語(yǔ)等。這些引導(dǎo)詞意味著作者更期望讀者注意到文章亮點(diǎn),增強(qiáng)文章的可讀性。與此同時(shí),作者很少使用對(duì)話空間較小的語(yǔ)言資源,例如共享知識(shí),這證明作者仍然希望在平等的基礎(chǔ)上與讀者交流。

例1. 框架標(biāo)記語(yǔ)

First, a complication of the selection of the disciplines as representing a hard and a soft discipline is that there are strands of general medicine and applied linguistics that are softer/harder than the mainstream of the disciplines.

框架標(biāo)記語(yǔ)可以簡(jiǎn)要地概括為兩類:一類是明顯的邏輯指示詞,例如“first”“next”;第二類是連詞,例如“also”“but”。盡管它們都是語(yǔ)篇銜接的重要手段,但這兩種類型的框架標(biāo)記語(yǔ)側(cè)重不同。

讀者可以通過(guò)諸如“first”“second”之類的框架標(biāo)記清楚了解每個(gè)流程的步驟,這一類標(biāo)記語(yǔ)常用于方法論部分。在描述數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)分析等相關(guān)步驟中,作者使用框架標(biāo)記可使讀者快速找到文章重要信息,明確作者在實(shí)驗(yàn)中使用的研究方法并找出研究流程的邏輯關(guān)聯(lián)。

例2. 框架標(biāo)記語(yǔ)

Distance citations, though less frequent than acknowledge citations in the sub-corpora, can also be used to achieve dialogic expansion.

例2中這種類型的框架標(biāo)記在學(xué)術(shù)語(yǔ)篇中最為常用,因?yàn)樗谴_保文本連貫性的重要手段。若沒(méi)有這些銜接,文章將失去其基本邏輯且晦澀難懂。與例1相比,例2中的標(biāo)記語(yǔ)更可能是作者的無(wú)意識(shí)行為。作者在確保文章連貫性的同時(shí),達(dá)到了幫助讀者理解文本的目的。

例3. 強(qiáng)調(diào)標(biāo)記語(yǔ)

This study aims at enhancing our understanding of the issue through an experimental study that compares the effectiveness of explicit deductive instruction and explicit inductive instruction on a group of CSL learners' development of pragmatic competence in the speech act of request in a lab-based experiment.

強(qiáng)調(diào)標(biāo)記的主要功能是突出作者希望讀者理解的文章重點(diǎn)。例3中,作者直接表明了撰寫(xiě)本文的目的和預(yù)期效果,讀者能夠快速了解作者的寫(xiě)作意圖。此外,作者還可以借此強(qiáng)調(diào)研究重點(diǎn),例如使用“focus”一詞來(lái)強(qiáng)調(diào)讀者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容。當(dāng)讀者沒(méi)有足夠的時(shí)間閱讀全文時(shí),仍可以利用強(qiáng)調(diào)標(biāo)記語(yǔ)快速了解主要信息。從這個(gè)角度來(lái)看,這些語(yǔ)言資源的使用是為讀者服務(wù)的,表明作者希望其論文和研究結(jié)果能被讀者接受。

例4. 讀者指代

As dimensions 1 and 2 cover 85.5% of the entire data distribution, we created scatter plots using dimensions 1 and 2 as the horizontal and vertical axes respectively, on which the individual category data of items 1 and 2 are shown.

在學(xué)術(shù)論文中出現(xiàn)“we”一詞通常有兩種情況。一種是研究由多個(gè)研究人員共同完成,因此在描述工作進(jìn)度時(shí)使用“我們”指代。另一種情況是一位研究人員用“我們”來(lái)指代作者本人。在例4中,作者說(shuō)我們制作了散點(diǎn)圖,而這項(xiàng)研究只有一位作者。因此,“we”一詞在這里實(shí)際囊括了作者和讀者。作者在這里并不是作為個(gè)人出現(xiàn),而是使讀者認(rèn)為這種選擇是集體決策的結(jié)果,以此增強(qiáng)陳述的權(quán)威性和客觀性。讀者指代的優(yōu)點(diǎn)之一是可以快速與讀者建立聯(lián)系,使他們更易于接受作者的觀點(diǎn)。

例5. 指示語(yǔ)-文本行為

DeKeyser (2003) further pointed out that both deductive and inductive could be either explicit or implicit (see Table 2).

指示語(yǔ)可分為三種類型,即文本行為、物理行為和認(rèn)知行為。 其中,文本行為(如例5中的“see”)與框架標(biāo)記語(yǔ)相似,主要執(zhí)行引導(dǎo)讀者定位信息的功能,集中出現(xiàn)在圖表和示例周圍。與框架標(biāo)記語(yǔ)相比,指示語(yǔ)中的文本行為使與讀者的互動(dòng)成為可能,讀者能夠根據(jù)作者提供的指引來(lái)實(shí)現(xiàn)自主行為。

例6. 指示語(yǔ)-物理/認(rèn)知行為

It shall be noted that items 12, 13 and 18 required reverse scoring for consistency with other items in the factor structure.

物理行為和認(rèn)知行為之間的區(qū)別在于,前者指導(dǎo)讀者在現(xiàn)實(shí)世界引起真正的行為,而后者則旨在激發(fā)讀者對(duì)作者主張的思想變化。常見(jiàn)的物理行為出現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié),作者常使用祈使句簡(jiǎn)潔地解釋其步驟。例6中出現(xiàn)的指示語(yǔ)屬于認(rèn)知行為。在社科類文章中,作者常使用這些語(yǔ)言資源吸引讀者注意力。不論屬于何種指示語(yǔ)類型,讀者都可以做出相應(yīng)回應(yīng)并跟隨作者指示,以此建立和諧的作者與讀者關(guān)系。

例7. 疑問(wèn)句

How does lexical density relate to the raters' judgments of the quality of test takers' oral narratives?

與其他讀者聲音相比,疑問(wèn)句是吸引讀者最直接的手段。 作者通過(guò)提出問(wèn)題的方式邀請(qǐng)讀者參與討論。研究問(wèn)題在學(xué)術(shù)論文中至關(guān)重要,作者需要通過(guò)分析回答研究問(wèn)題,而讀者需要根據(jù)研究問(wèn)題在論文中找到答案。問(wèn)題的提出意味著該問(wèn)題尚未完全解答,讀者可以對(duì)問(wèn)題持有不同答案。當(dāng)作者對(duì)某個(gè)研究問(wèn)題的回答不能使讀者滿意時(shí),讀者可以發(fā)起挑戰(zhàn)。

例8. 共享知識(shí)

Although some measures have obvious problems and have been criticized more than others, there is no consensus among researchers concerning a single best measure.

共享知識(shí)的前提是,作者論述為讀者已知的客觀事實(shí),讀者無(wú)法反駁。學(xué)術(shù)論文中共享知識(shí)的低頻使用是由于缺少足夠的科學(xué)依據(jù)。在使用這種語(yǔ)言策略時(shí),作者希望讀者能夠同意他們的觀點(diǎn)。以例8中的“obvious”為例,作者以這些方法均存在問(wèn)題為前提,是在沒(méi)有理論和數(shù)據(jù)支持情況下增強(qiáng)其說(shuō)服力的方式。值得注意的是,作者的邏輯推理并不總是正確,讀者應(yīng)意識(shí)到此種語(yǔ)言策略的潛在陷阱。

例9. 旁白

Participants were invited to keep process logs (not required by the writing course) in which they engaged in introspection about their learning experiences.

中國(guó)學(xué)者對(duì)旁白的使用具有非常鮮明的特點(diǎn)。首先,旁白使用頻率很低,這可能是由于旁白不是外語(yǔ)教學(xué)中經(jīng)常使用的語(yǔ)言形式,因此作為二語(yǔ)學(xué)習(xí)者的中國(guó)學(xué)者對(duì)該語(yǔ)法并不熟悉。例9括號(hào)中的內(nèi)容是對(duì)論述的補(bǔ)充說(shuō)明,而非作者對(duì)現(xiàn)象的看法。這也表明中國(guó)學(xué)者不擅長(zhǎng)使用這種語(yǔ)言方法將自己的主觀意愿添加到文章中。

研究有以下發(fā)現(xiàn)。首先,中國(guó)學(xué)者更注重在語(yǔ)篇中引導(dǎo)讀者理解文章,而不是讓他們對(duì)論點(diǎn)深入討論。其次,中國(guó)學(xué)者習(xí)慣于使用讀者指代、指示語(yǔ)和疑問(wèn)句與讀者達(dá)成共識(shí),從而使他們的觀點(diǎn)更容易被接受。第三,中國(guó)學(xué)者經(jīng)常使用話語(yǔ)中其他聲音來(lái)增強(qiáng)文章的學(xué)術(shù)性和說(shuō)服力。

五、結(jié)語(yǔ)

本文旨在探索學(xué)術(shù)語(yǔ)篇中讀者聲音資源如何介入并實(shí)現(xiàn)身份構(gòu)建。介入被認(rèn)為是作者與讀者的聯(lián)結(jié),其作用是認(rèn)識(shí)到讀者的存在,將他們視為話語(yǔ)參與者,并引導(dǎo)他們進(jìn)行參與。在中國(guó)學(xué)者發(fā)表的海外論文中,引導(dǎo)讀者比吸引讀者更為重要。中國(guó)學(xué)者更喜歡使用框架標(biāo)記和讀者指代來(lái)與假定讀者保持一致。使用讀者聲音的主要功能是引導(dǎo)讀者理解學(xué)術(shù)文章,而不是邀請(qǐng)他們討論和質(zhì)疑論點(diǎn)。中國(guó)學(xué)者通常愿意在作者的位置上與讀者平等地交流,其中平等的基礎(chǔ)是話語(yǔ)的開(kāi)放性。中國(guó)學(xué)者承認(rèn)并歡迎不同聲音的存在,但并沒(méi)有主動(dòng)讓讀者參與對(duì)話。即使在讀者介入資源中的指示語(yǔ)中,文字行為類型也占了絕大多數(shù)。其次,中國(guó)學(xué)者愿意與讀者達(dá)成共識(shí),樹(shù)立開(kāi)放包容的作者形象。作者與讀者的關(guān)系可以反映作者的身份。作者的主要寫(xiě)作目的之一是成功說(shuō)服讀者。因此,文章中常使用讀者指代來(lái)加強(qiáng)自己與假定讀者之間的聯(lián)系。由此看出,中國(guó)學(xué)者在論文中扮演的角色是服務(wù)者而非領(lǐng)導(dǎo)者。本研究將為中國(guó)學(xué)者學(xué)術(shù)論文寫(xiě)作提供借鑒和指導(dǎo)。

參考文獻(xiàn):

[1]Hyland K. Stance and engagement: A model of interaction in academic discourse[J]. Discourse Studies, 2005(2):173-192.

[2]Hyland K, Tse P. Metadiscourse in academic writing: a reappraisal[J]. Applied Linguistics, 2004(2):156-177.

[3]Tardy C M, Matsuda P K. The construction of author voice by editorial board members: editorial[J]. Written Communication, 2009(1):32-52.