視覺文化視域下的偶像消費現象批判

王笑

(北京郵電大學數字媒體與設計藝術學院,北京 100876)

當今社會已經進入讓·鮑德里亞所提出的“豐盛的消費社會”,“符號化的消費”成為消費社會的重要特征和典型標志[1]。近年來,偶像選秀綜藝不斷興起,明星愛豆層出不窮。然而,隨著資本市場大規模造星運動的興起,“偶像”這一概念逐漸失去其原有內涵,并在互聯網粉絲文化中被賦予新的意義。從最初的電影明星、電視選秀草根到近年來的選秀綜藝愛豆,“偶像”的誕生模式從去神話化經歷再次神話化。感官消費一方面物化了偶像,使得偶像培育過程加速,面臨被消費困境;另一方面也讓受眾深陷圖像刺激快感,無力抵抗來自視覺影像的暴力與規訓。受眾在追隨偶像的過程中看似在展演自己獨特的審美趣味,實則在機械復制的藝術中已失去觀者主體性。因此,在偶像失格等飯圈亂象不斷發生,從視覺文化的角度探討偶像被生產與消費的機制、重喚受眾審美主體性具有重要意義。

1 視覺變遷中的偶像視覺形象

1.1 紙質媒介時代的偶像

在以報紙為代表的紙質媒體時代,讀新聞、看雜志等觀看行為是人們與外部世界產生聯系的重要渠道,人們通過“觀看”來感知環境、認識自我。庫利提出“鏡中我”這一社會互動理論,認為人猶如一面“鏡子”,人們從這面“鏡子”中看到他人對自己的評價,從而去調整和改變自己的社會行為[2]。在這一時期,大眾傳媒擁有主導傳播權利,復印在報紙、雜志、畫報上的偶像寫真,以接近完美的外在形象展現在粉絲大眾面前,形成受眾對偶像這一概念的感知與理解。例如,20世紀90年代的偶像歌星鄧麗君,在那一時代受眾主要靠閱讀時尚雜志、報刊來了解偶像、完成自我情感的滿足。在自我認知需求的驅動下,受眾通過閱讀媒介文本建構偶像形象,通過“觀看”這一感覺媒介與之進行互動,形成關于偶像形象外貌、人格品質等的媒介印象,在與他人進行社會交往的過程中不斷調整理想自我的形象,在與偶像的交往互動中認知自我、從而實現自我的社會化。

1.2 電子媒介時代的偶像

從20世紀80年代起,我國進入以電視、電影為代表的大眾傳播時代。“收視率”和“收聽率”成為衡量諸多商業媒體是否成功的標準。在提高收視率的目標下,各大電視臺、影視公司開始制作各種具有強烈視覺效果的節目以吸引受眾觀看、爭奪受眾觀看權。眼球經濟由此誕生。隨著彩色電視在我國不斷普及,電視選秀節目也不斷涌現。湖南衛視的“超級”系列(超級女聲、快樂男聲)和央視的“夢想”(星光大道、中國達人秀)系列培育了中國首批草根出身的偶像,如李宇春、張靚穎、王二妮等人。該時期的電視選秀偶像具有平民化的特質,他們的出身一般較為普通,但具有某些特殊的才藝。草根偶像的成名投射出受眾的自我精神需求,如一夜成名、被關注及成為焦點等。電視節目制作方對這些典型草根加以視覺化包裝,以具有視覺吸引力的選秀節目形式傳播給電視受眾,既滿足了受眾對“成名”的想象,又抓取了受眾粉絲注意力,達成了傳媒收視率的商業化目標。

1.3 網絡傳播時代的偶像

自2016年起,我國網絡選秀節目開始出現,如《最強女團》選秀節目,然而這一時期的偶像選秀并未取得明顯成果。自2017年起,以愛奇藝、騰訊視頻為代表的互聯網視頻服務商開啟了互聯網視聽綜藝節目的熱潮,如騰訊視頻制作的《明日之子》、芒果TV 的《快樂男聲(2017)》,以及愛奇藝制作的《中國有嘻哈》等均獲得了良好的點擊率和收視率。互聯網傳播賦予了受眾更大的媒介參與權,媒介呈現的文本形式與內容越來越豐富,受眾可以選擇自己喜愛的網絡頻道進行觀看、生產與互動。這一時期,從網絡選秀走出的偶像開始擁有專業的粉絲團體,這些成員能夠凝聚成社群組織助力偶像應援。因此,偶像與粉絲之間的情感更加黏合,對粉絲而言偶像作為精神領袖的地位更加突出,更加具有“神”的意味。粉絲表現為狂熱的生產者形象,以強大的組織力和號召力聚集起個體粉絲進行群體行動,對偶像表現出高度的忠誠與維護,同時由于高度圈層化,不同粉絲群體之間的交往壁壘也隨之出現。

2 視覺文化下偶像符號的傳播與消費

2.1 偶像視覺符號的建構

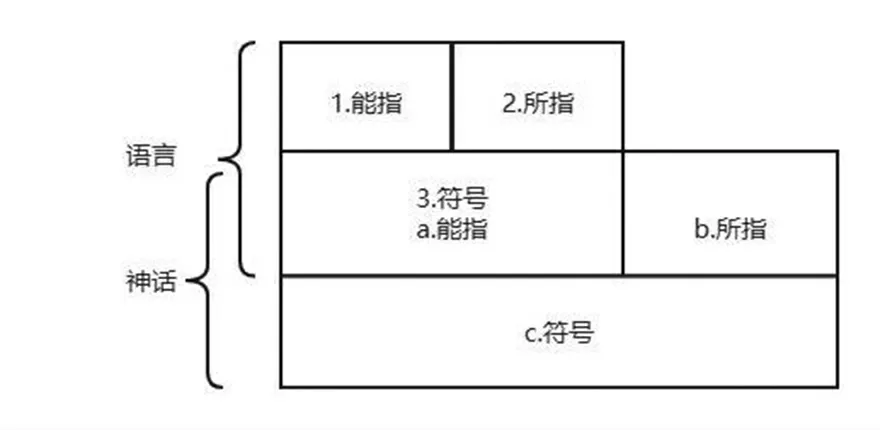

從文化學的角度分析,“偶像” 是媒介文本建構的語言學符號。在羅蘭·巴特的符號學體系中,最重要的語言學概念是“能指”“所指”以及通過“意指作用”使兩者結合起來的“符號”。羅蘭·巴特在葉姆斯列夫二級系統理論(ERC)的基礎上建構了語言學的神話系統(見圖1)。具體而言,在ERC 模型中,每一個意指系統都包含一個表達層面E 和一個內容層面C,意指行為相當于兩個層面之間的關系R,這3個要素構成一個系統ERC。巴特的神話系統也是類似于此的一個二級系統。

圖1 羅蘭·巴特的神話系統

可以看出,在巴特的語言學系統中包括由“能指”和“所指”構成的語言學系統以及由整體語言符號作為新的能指與新的所指共同構成的神話系統。其中語言系統是一種所指明確且意義充實的指事系統,具有感官的現實性,是可觸摸、可感知的。該系統不包含意識形態,它僅僅描述事物本身,它的所指完全不對事物本身造成扭曲。第二層系統則將語言系統作為能指,在其信息告知過程中完成神話的確認[3]。神話巴特稱神話為“釋言之言”,也就是說,神話本身就是一種意指作用。

據此理論,可以將“偶像”這一意指系統劃分為兩個層次的表達。首先,在第一層次的語言學系統中,“能指”包括偶像的名字、外貌等可見的符號,“所指”是指偶像這個人本身,即名字背后所代表的社會實體,包括其自身的完整人格、社會身份等。例如,當寫下“楊超越”這3 個字時,在語言系統中,它的所指就是楊超越這個人本身。而在巴特的神話系統中,這一符號概念又將作為新的能指,被賦予新的意義進而形成新的所指。以同樣的例子繼續說明,楊超越的名字包括她所指代的個體,在社交媒體的轉發、狂歡解讀之中,已經逐漸脫離其原本的能指,被視作一種新的能指,成為一種新的形式,被賦予新的意義,如“幸運兒”“錦鯉少女”等。意義再生產的這一過程,就是意指作用,也是“神話”的形成過程。在“偶像”這一意義形成的二級符號系統中,其自身的能指并不與所指產生直接關聯,也就是說,“楊超越”這一名詞并不直接意味著“幸運”等意義的所指。因此,偶像的符號意義是一種被建構得以形成的過程。在羅蘭·巴特眼里,世界所有表征已經不再是由一些簡單的事物構成,這些簡單的背后都隱匿了不同的立場、價值判斷和別有用心的、甚至是陰險的含義,這就是意識形態的“險惡”之處。

在視覺文化當中,畫面為偶像符號的呈現提供了多元介質。從報紙雜志到電影電視再到今天的網絡媒體,媒介的視覺化轉向使得影像“既在一定距離之外但又感覺是如此貼之物獨一無二的呈現”[4]。正如巴特所說,畫面是意識形態更為常用的載體。手機屏幕、電視大屏等視覺媒介的示真技術更加成熟,偶像畫面的剪輯與特效帶來了獨特的視覺震撼,因而當偶像代言的廣告、影視作品等媒介文本以神話的形式進行言說時,粉絲受眾只顧“驚顫”于直觀而感性的視覺沖擊,全然忘記畫面背后所蘊含的意識形態。這時,一種基于“偶像”這一語言系統的神話便誕生了。

偶像神話背后的“意識形態”則主要源于該符號系統的生產者、傳播者以及意義的消費者。首先,資本方的投資是偶像選秀綜藝存在于消費市場的前提。例如,《偶像練習生》的冠名商農夫山泉、贊助商小紅書等,這些品牌方基于對市場需求、節目定位的判斷對該節目制作進行扶持,并為偶像綜藝節目提供資金支持。其次,文化傳媒公司為偶像符號的傳播提供營銷渠道。例如,魚子醬文化傳播有限公司為《偶像練習生》《青春有你》等多臺偶像網絡選秀綜藝進行運營和宣發。最后,則是偶像符號的意義消費。

2.2 偶像視覺符號的傳播與消費

2.2.1 社交媒體提供多元信息渠道

互聯網技術的發展推動了社交媒體渠道的多元化呈現。以微博、豆瓣小組為代表的社交媒體的興起,拓寬了粉絲參與偶像視覺文本傳播的渠道。在微博上,粉絲可以點贊、評論和即時轉發偶像發布的帖子,通過與偶像在線互動既參與了偶像符號的傳播,又滿足了與他人進行信息交流的需求。在微信聊天當中,粉絲可以將偶像的影像設置成自己的頭像、聊天背景,在朋友圈分享偶像的照片、作品等,彰顯自己的粉絲身份。學者薛海波認為,社群的互動儀式包含的自我互動儀式和人際互動儀式均提升了粉絲的忠誠度[5]。粉絲群體通過在社交媒體如微博上建立偶像個人站點、超話社群等,聚集群體的力量對偶像的形象、作品進行宣傳,建立起一種粉絲社群互動的儀式感,使得個體成員在互動中獲得情感共鳴,強化粉絲對偶像的情感忠誠。因此,獲得粉絲的情感是偶像視覺神話進行言說的一種基本方式。

2.2.2 直播間營造沉浸式互動場景

技術的興起創造了更具臨場感的媒介虛擬空間。網絡直播、連麥等新型傳播方式,一方面降低了粉絲受眾參與互聯網傳播的門檻;另一方面為 “偶像—粉絲”的在線交往提供了新的場域。直播間指的是一種一對多的網絡群體傳播空間,它既具有開放性,允許受眾隨時開始和終止與傳播主體的交往,又具有私密性,受眾群體往往具有一致的興趣愛好或共同的信仰。粉絲通過個人社交賬號可以隨時進入偶像的在線直播間,在這一空間內,傳播方式不再局限于單一性的語音、文字或者圖片信息,而是通過“影音直呈”的方式讓觀眾在最大程度上實現“交互性”的現場參與[6]。例如,粉絲可以點擊屏幕為偶像點亮“燈牌”,而偶像可以一對一地回復粉絲提問。這種實時互動、兼具視聽感官的傳播空間增強了傳播的在場感,使得傳播空間更擬真,也增強了受眾粉絲的參與體驗。直播間搭建了情感陪伴的內生機制,二者的交流互動實則是一種情感行動。粉絲與偶像以“你來我往”的應答形式建立更加平等的傳播地位,使得偶像形象更具“平民”特質。

2.2.3 粉絲再創產生二次消費

進入Web2.0 時代,互聯網傳播具有雙向、快速、即時、可反饋的特性,在線網站變成了一個不僅可以讀、還可以寫的平臺,受眾不再被動地接受網站提供的信息,而是可以主動地書寫個人網絡空間[7]。用戶擁有了一定的傳播權,開始成為互聯網內容的生產者,主動參與偶像視覺文本的書寫使得粉絲團結起來,不再只是偶像情感的“后援團”,也擔當了偶像內容生產的中堅力量。詹金斯認為,這種參與式的文化塑造了一群積極的消費者、熟練的參與者和一個全民參與的“粉絲—偶像”文化生態[8]。

視頻平臺B 站(Bilibili)是青年粉絲群體進行偶像文本二次生產的重要平臺。具有專業影視制作能力的粉絲以偶像代言的平面廣告、生活街拍、影視作品為創作素材,將自己的情感與價值等注入偶像文本對其進行二次加工,如視頻混剪或海報制作,產生新的意義系統。粉絲生產者以趣結緣,通過符號再創與意義生產,一方面完成作為粉絲身份的認同;另一方面通過解釋與祛魅,逐漸弱化對主流文化的抵抗,其生產行為既體現了粉絲亞文化群體的風格,又表明了其與主流價值殊途同歸的傾向。在粉絲生產過程中,偶像影像符號不再具有神秘的特質,而是可以被解碼和再賦予意義的文本。意義的解構與拼貼是該群體的主要特征之一,通過對偶像視覺文本的再生產,不僅提升了粉絲的生產主動性,也催生了豐富多元的粉絲亞文化。

3 視覺文化下偶像消費現象的弊端

3.1 審美趣味同質化

阿多諾認為,進入機械復制時代的藝術不再是珍貴的作品,而是可以被模仿和復刻的。近年來,偶像養成類綜藝層出不窮,同時也問題不斷,部分粉絲群體盲目追崇明星,看似滿足了自己獨特的審美和情感需求,實則誤入消費主義歧途。一些青年粉絲在追星過程中容易產生極端狂熱的情感與行動,并為偶像盲目買單,對其身心健康產生了消極影響。費爾巴哈指出,影像時代“符號勝于所指,摹本勝于原本,幻想勝于現實”[9]。受眾對偶像的盲目消費,原因之一在于其在眾多同質化的影像節目觀看中難辨真假,游離于虛擬的影像與真實的世界當中逐漸失去了自身獨特的藝術審美。因此,影像符號營造的視覺景象,已經超出了其原本的意義范疇,而成為具有表演性質的景觀。景觀社會當中,觀看重新成為人們認知外部世界的重要渠道。這也提醒消費社會中的粉絲受眾,在欣賞媒介平臺上所呈現的偶像視覺文本時,應當保持理性,否則可能面臨審美趣味的同質化、被媒介呈現的偶像景觀所蒙蔽。

3.2 觀看主體性喪失

法國學者讓·呂克·馬里翁在《西羅亞的盲人》中指出,當代社會使得圖像獲得前所未有的解放,與此同時,也塑造了一種關于圖像的神話,認為圖像能夠“促進自由、平等、博愛”[10]。首先,圖像將知識、信息、藝術甚至神圣事物等都公開顯示出來,使得它們不再因社會地位、空間、時間等的限制而不可通達;其次,圖像能夠通過其提供的知識、信息等來培養和提升每個人的素養;最后,圖像還能夠為所有人提供娛樂,公開顯示并滿足他們的各種欲望。媒介提供多元化的偶像符號影像無疑是一種進步,使得圖像內容極大豐富,同時也賦予粉絲受眾更多觀看選擇的機會。然而,梳理視覺媒介的發展可以看出,從電影、電視到當下的新媒體平臺,豐富的圖像實踐看似解放了人們的影像選擇權利,從另一角度看也使得受眾受到了來自圖像的專制[11]。

在視覺媒體的圖像實踐中,偶像包括任何事物與他者,都是視覺呈現主體構造的對象,大多依據建構者的欲望、期待和標準而出現。這些視覺景象的生產充滿資本市場、媒介所有者和流量主的意圖。它吸引粉絲群體以一種近乎癡迷和驚詫的狀態去觀賞。德波指出,這種迷入性的“看”意味著控制和默從,分離和孤獨[12]。在沉醉于偶像符號的景觀時,粉絲可能正在丟棄自我的主體性,被影像所呈現的景觀世界所牽引形成他者標準建構下的“鏡中我”。正如羅蘭·巴特所認為的那樣,看似理所當然、“復刻真實”的電視新聞、廣告,其背后不乏意識形態的謊言。他提醒大眾要對這些視覺符號進行陌生化解讀,認清通過符號文本被建構的特定意義。因此,作為觀者的粉絲,應警惕自我異質性的喪失,避免走向圖像的暴力與專制。

4 結語

在短視頻等視覺媒介重新興起的今天,粉絲以偶像為中心進行的數字勞作無疑具有部分展演勞動的性質。一方面,這種內容生產為平臺帶來了流量;另一方面,也在偶像文本的再塑中呈現積極的自我意識、助力粉絲文化的發展。隨著2021年起網信辦開展的“清朗·飯圈亂象整治專項行動”不斷取得成果可以看出,國家與社會強烈不斷呼吁與擁護具有藝德的偶像藝人,同時號召粉絲理性追星。事實上,粉絲群體也正在轉向理性,并以實際行動逐漸弱化與主流文化的抵抗,從稱呼上主動親近主流文化如“阿中哥哥”到“央視爸爸”,以及河南暴雨時眾多粉絲群進行捐款、募資,粉絲的能量正在被社會大眾看見。

總而言之,偶像應當是粉絲精神的指引,而非被物化成為消費的符號。如今,網絡和視覺媒體發展日新月異,作為個體的粉絲應當在多元視覺文化中不斷去蔽,在保持審美獨特性的前提下重塑自我觀者主體,避免來自影像暴力的規訓。而作為群體的粉絲則應在展現自身亞文化風格的同時,弘揚偶像的正向情感與能量,拒絕物化偶像。