基于土地利用的杭州市生態系統服務價值時空動態*

孔 琳 蘇世偉

(南京林業大學經濟管理學院,江蘇 南京 210037)

生態系統服務價值(ESV)是指自然界各生態系統及其物種互動作用而直接或間接提供給人類的服務價值。作為經濟繁榮、社會發展的重要載體,土地利用情況對全球生境、生物多樣性都有顯著影響,是衡量生態文明建設程度的重要要素[1]。土地結構的改變牽動著生態系統及其內部生物作用的變化,繼而影響其服務功能及價值[2-4]。因此,基于土地利用開展ESV研究,有利于掌握區域自然資源分布情況并直觀展現其經濟價值,為生態建設提供理論依據和參考。

ESV的研究方法分為兩類,一類是功能價值法[5],主要利用模型指標估算生態系統服務的物質量,再將其進行貨幣化計量[6];另一類是當量因子法,由COSTANZA等[7]10提出,后經謝高地等[8]1245修改,得到普遍認可。國內學者對特定土地類型的生態系統服務功能開展了很多研究工作,例如王德旺等[9]估算了遼河干流的ESV;吳素文等[10]對海洋生態系統服務功能的分類進行了改良。部分學者對某些地域的ESV進行了分析討論,例如鄭曉奇等[11]分析了環渤海地區的ESV動態;向勤等[12]探討了烏魯木齊市土地變化過程中ESV的演變。目前將城市ESV的變化和城市建設進程相互映照、精確比對的研究較少。

杭州市的新時代發展離不開良好的自然環境,然而,在加速推進城市化的進程中,杭州市土地管理職權分散,統計數據口徑不一,對土地的系統性考慮欠妥,割裂了山水林田草的有機整體;此外,杭州市對自然資源的重視主要體現在對生產能力的保護,缺乏對生態系統整體性的維持。本研究選取杭州市2000—2020年5期遙感影像,對20年間土地利用情況進行分析,利用調整后的ESV當量因子,結合城市化建設進程,分析杭州市ESV時空動態并對其未來的可持續發展提出建議。

1 研究方法與數據來源

1.1 研究區概況

杭州市位于浙江省北部,地處錢塘江下游,土地總面積16 850 km2,是長江三角洲經濟發展速度最快的城市之一。杭州市地處亞熱帶季風區,全年平均氣溫18.3 ℃,雨水豐沛,平均濕度70%;夏季高溫濕潤,冬季低溫干燥;東面地勢平坦,水系稠密,湖水多,西面為丘陵地帶,天目山是主峰。因山水湖河自然交融的環境,杭州市素有“人間天堂”的美名。2020年,杭州市人口達1 194萬人,城鎮化率近80%,地區生產總值達到16 106億元。

1.2 數據來源與處理

研究所需2000、2005、2010、2015、2020年5期土地利用數據主要來自分辨率為30 m的Landsat系列衛星監測影像。利用ArcGIS 10.7裁剪研究區域影像,參考中國科學院提供的土地利用分類系統,將杭州市24種土地利用二級類型重分類為草地、耕地、建設用地、林地、水域、未利用地6大類,再將柵格影像轉面后進行一級類融合,獲取杭州市土地利用面積數據。農業經濟相關數據來源于2000—2021年的杭州統計年鑒、中國農村統計年鑒、全國農產品成本收益資料匯編等。

1.3 研究方法

1.3.1 土地利用動態度

土地利用動態度代表研究區域某種土地類型在研究時段內面積的增加或減少速度,數值絕對值越大,代表其變化速率越快,計算方式為:

(1)

式中:K為某一土地類型的年動態度,%;Ua、Ub分別為此土地類型期初、期末的面積,hm2;T為研究時段,a。

1.3.2 土地利用轉移矩陣

土地利用轉移矩陣能夠以矩陣形式列出一段時間前后不同土地類型的轉換關系,反映土地利用結構的改變情況,因此本研究選用土地利用轉移矩陣研究不同土地類型之間的轉化趨勢及程度。

1.3.3 ESV計算

以COSTANZA等[7]10和謝高地等[8]1245的研究成果為基礎,結合杭州市的經濟發展情況進行修正,對杭州市不同類型的土地ESV進行計算,計算方式為:

(2)

(3)

式中:E為總ESV,元;Vm為第m種土地類型單位面積提供的ESV,元/hm2;Am為第m種土地類型的面積,hm2;n為土地類型的種類;Ef為單項ESV中的第f項,元;Vm,f為第m種土地類型單位面積提供的第f項ESV,元/hm2。

以單位面積農田糧食作物經濟價值的1/7作為一個當量因子的價值;研究區域主要糧食作物2000—2020年的平均產量為4 466.46 kg/hm2;根據2020年全國糧食平均收購價,消除年間價格變動影響,最后得到研究區一個當量因子的價值為2 099.68元/hm2。結合杭州市各生態系統二級分類的實際分布情況,以謝高地等[8]1245修正的中國ESV當量為基礎,加權計算獲取研究區域生態系統一級分類價值當量(見表1);參考劉瑩等[13]的研究,建設用地的服務價值暫不計算在內;最終獲得調節后的杭州市ESV當量表(見表2),較為符合研究區域的實際情況。

表1 杭州市ESV當量取值調整Table 1 Adjustment of ESV equivalent in Hangzhou

表2 杭州市單位面積ESV當量Table 2 ESV equivalent per unit area in Hangzhou

1.3.4 生態貢獻率

生態貢獻率是指某土地類型在特定時間跨度內的ESV變化在總ESV變化量中的占比,可體現研究區ESV的主要貢獻因子及敏感因素,計算方式為:

(4)

式中:Sm為第m種土地類型的生態貢獻率,%;Em為第m種土地類型在一定時間內的ESV變化量,億元。

2 結果與分析

2.1 杭州市土地利用變化

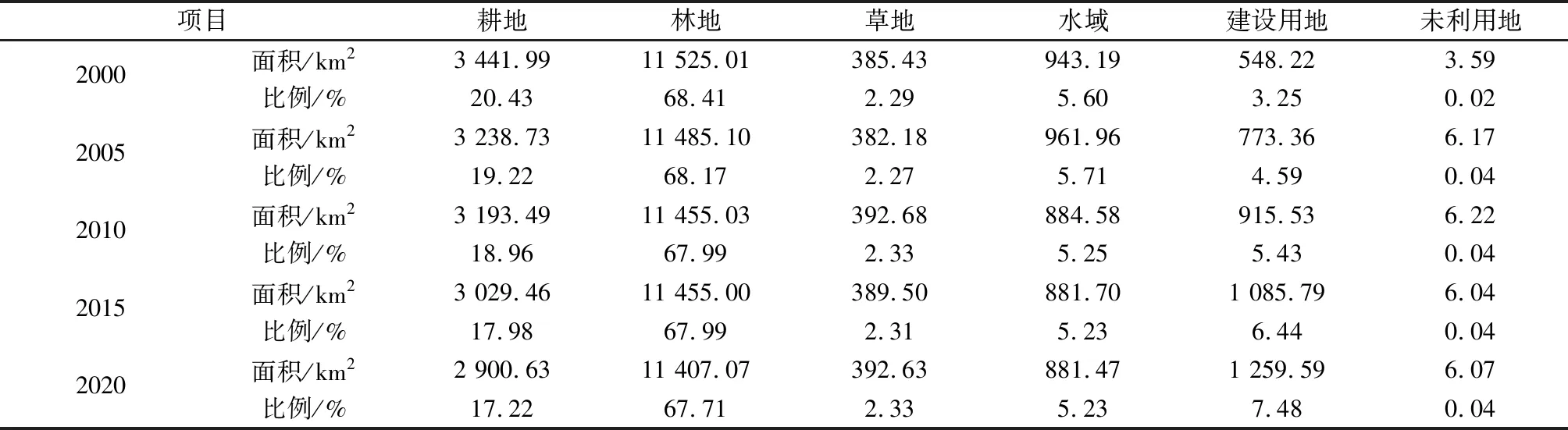

杭州市2000—2020年的土地利用情況如表3所示,研究期間林地為主要土地類型,占總面積的60%以上;其次是耕地,占總面積的20%左右,主要分布在東北部的原蕭山區、原余杭區與原江干區,沿錢塘江流域連綿延伸,在其他區縣零散分布;水域占5%左右,主要是原蕭山區的錢塘江,經富春江、新安江流入淳安縣的千島湖;建設用地占比在3%以上,主要集中在東北部的原上城區、原下城區和原拱墅區,并破碎分布于杭州東南部,后期沿水域和耕地逐漸擴張;未利用地最少,占比不到1%。

表3 杭州市2000—2020年土地類型面積Table 3 Land use type area in Hangzhou from 2000 to 2020

從20年間的土地利用變化來看,杭州市總體林地面積、耕地面積呈下降趨勢,水域面積先增后減,建設用地面積呈現增長趨勢,草地和未利用地面積呈現波動變化。與2000年相比,2020年耕地面積從3 441.99 km2持續減少到2 900.63 km2,占比從20.43%降低到17.22%;建設用地面積從548.22 km2增加到1 259.59 km2,占比提高了4.23百分點,表現為顯著提高;水域面積減少61.72 km2,林地面積減少117.94 km2;草地和未利用地的面積各增加了7.20、2.48 km2,波動較小。

分析土地利用動態度(見表4)可知,不同時期的耕地動態度均表現為負值,持續下降趨勢至2020年未有扭轉;林地和水域呈現輕微下降趨勢;整體來看,土地利用變化速率為建設用地>未利用地>耕地>水域>草地>林地,且在各階段統計數據中,建設用地土地利用動態度均為正值,代表杭州市在這20年間積極持續進行城市化建設;分期的分析結果表明,2000—2005年是杭州市土地利用變化最大的時期,綜合動態度為24.47%,是20年內綜合動態度的2倍、中國同期土地綜合動態度(2.44%)的10倍[14],這主要是因為建設用地的動態變化,表明杭州市城市建設急劇加速。

表4 杭州市2000—2020年土地利用動態度Table 4 Dynamic degree of land use in Hangzhou from 2000 to 2020

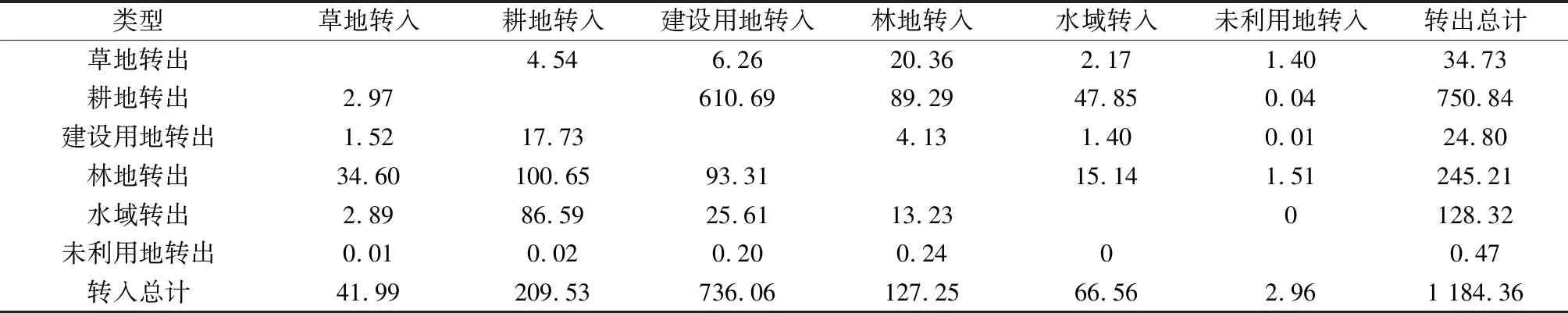

分析土地利用轉移矩陣可知(見表5),20年間杭州市向外流出的土地以耕地為主,610.69 km2轉移為建設用地,占其總轉出面積的81.33%,這證實了杭州市的城市化建設對耕地的侵占,且隨著城市交通系統的推進,耕地在空間上也逐漸被割裂呈現破碎化態勢。林地的變化方向主要是耕地,其轉出值高于轉入值,這是因為蕭山、余杭兩地由市改區后,內部大量林地被推平,隨之進行了農田建設;而隨著“旅游西進”戰略的進一步推行,2003年杭州正式實施“退耕還林”政策,林地的減少趨勢又有所遏制。草地的主要流轉方向為林地,轉入面積稍高;大量水域則流向耕地,轉為耕地的面積為86.59 km2,高于水域其他轉出面積之和,主要流入則源于耕地的47.85 km2;未利用地的變化量極小。

2.2 各土地類型的ESV

杭州市2000—2020年不同土地類型的ESV如表6所示。20年間杭州市土地的總ESV大幅減少,減少了20.706億元,變化率為-2.983%。林地是ESV的主要貢獻土地類型,占總ESV的70%左右,其次是水域和耕地,3種土地類型ESV整體呈減少趨勢。水域的ESV變化量最大,減少了11.509億元,這是由于水域的ESV當量較大,因而即使面積變動量不是最多,引發的ESV變動卻最大;未利用地的ESV變化率達到了69.403%,這是因為未利用地最初的面積很小,輕微增長即呈現出最高的變化率。林地ESV占比最大是因為其面積所占比例始終穩定在最高。

2000—2020年,杭州市單項ESV以水文調節和氣候調節為主,土壤保持、生物多樣性次之(見表7)。20年間,單項ESV大體出現降低,降低最多的是水文調節,變化量為-9.380億元,變化率為-4.263%,這主要是水域面積的減少所致;其次為氣候調節(變化量為-2.142億元)和土壤保持(變化量為-1.927億元);食物生產的變化量雖然不突出,但變化率(-8.040%)絕對值最大,與耕地面積持續減少的情況相對應。

表5 杭州市2000—2020年土地利用轉移矩陣Table 5 Land use transfer matrix in Hangzhou from 2000 to 2020 km2

表6 杭州市2000—2020年各土地類型ESVTable 6 ESV of various types of land use in Hangzhou from 2000 to 2020

2.3 ESV空間變化

利用ArcGIS 10.7軟件,采用自然間斷點分級法將研究區域不同土地類型的ESV按照從低到高分為5個等級,并進行空間可視化呈現。如圖1所示,2000—2020年,杭州市的ESV整體表現為由西南向東北逐漸降低。ESV的極高值和高值主要分布在千島湖區域和錢塘江流域,水資源充裕,土壤肥沃,生物資源豐富;ESV的中值主要集中在富春江、新安江流域,江水流經富陽區、桐廬縣、建德市,周邊多圍繞耕地和零碎的建設用地;中部區域ESV整體表現為低值,面積最大,該區域有較高的森林覆蓋度,耕地、草地和建設用地破碎分布;ESV極低值主要在東北部,且存在擴大跡象。這部分區域主要集中在杭州市主城區和原余杭、原蕭山兩區,并向富陽區和桐廬縣延伸,是工業和制造業發展的必要空間。

表7 杭州市2000—2020年單項ESVTable 7 Individual ESV in Hangzhou from 2000 to 2020

注:ESV由低到高5個等級依次稱為極低值、低值、中值、高值、極高值。

從格局演變的角度觀察,20年間,杭州市ESV整體降低,但其空間結構較為穩定。東北部邊緣的ESV高值區域在2010年出現明顯縮小,這主要是由于杭州市推進實施“一主三副六組團”方向的城市化建設,雖然未見對天然水體有明顯損害,但原蕭山區大量灘涂轉為耕地和建設用地,同樣造成了水域面積的減少,因而相應區域的ESV出現了明顯的極高值轉極低值。

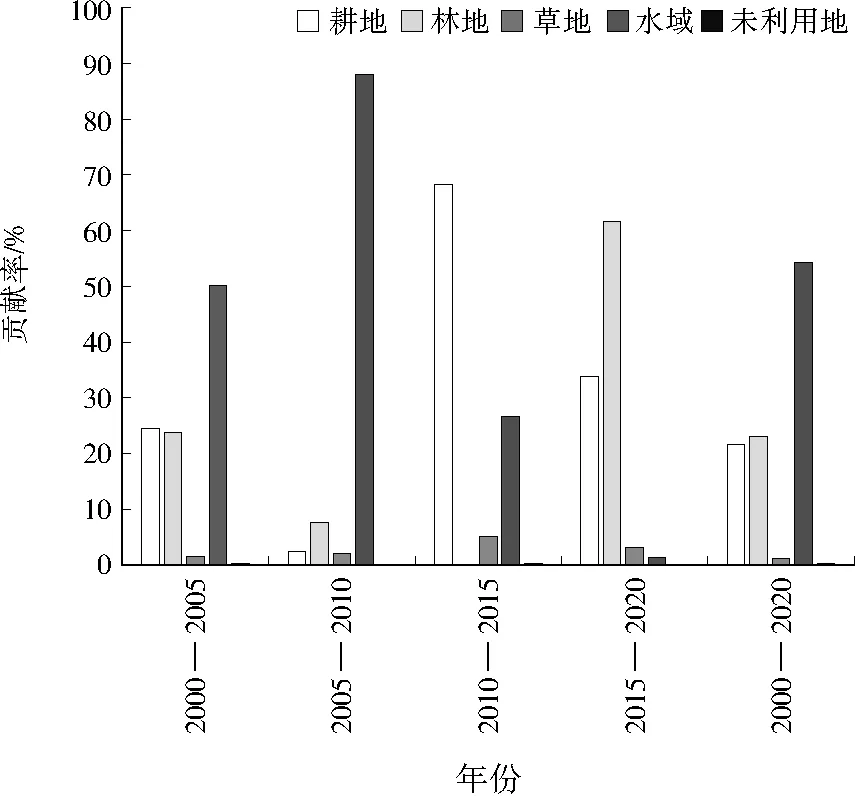

2.4 生態貢獻率

如圖2所示,杭州市2000—2020年對ESV變化貢獻最大的是水域(54.33%),林地(23.03%)和耕地(21.52%)次之;草地的生態貢獻率為1.11%;未利用地的生態貢獻率最低,為0.02%。從不同時期來看,水域在2005—2010年的生態貢獻率最高(88.00%);其次是2010—2015年耕地的生態貢獻率(68.27%),這主要是耕地面積的降低造成的。由于林地、耕地、水域的流出和流入量都較多,且服務價值變動幅度較大,生態貢獻率之和高達98.88%,故這3種土地類型是杭州市ESV變化的主要敏感因子。

圖2 杭州市2000—2020年各土地類型生態貢獻率Fig.2 Ecological contribution rate of various types of land use in Hangzhou from 2000 to 2020

3 討 論

杭州市因運河而繁榮,以西湖為唯一中心集聚發展,但市區面積狹小,豐富的山水資源反而成為了經濟增長的障礙[15]。為解決發展難題,杭州市在2001年進行了一次行政區劃的重大調整,蕭山、余杭由市改區,市區面積增加為原來的四倍多,人口增加一倍以上;以錢塘江作為軸線,多個中心組團建設,成功由“西湖時代”邁進了“錢塘江時代”;江東工業園區、前進工業園區、臨江工業園區的籌建依次開始,這也是2000—2005年大量耕地流失的主要原因;2005—2010年,經批復,大江東產業集聚區正式成型,工業和新制造業有了更廣闊的發展空間,錢塘江流域的灘涂面積卻因此遭到侵蝕,部分水域轉為耕地和建設用地,耕地則被交通線路進一步割裂破碎,導致2005—2010年的水域ESV和總ESV出現大幅下降;2010—2015年,撤銷富陽市,設立富陽區,杭州綜合交通系統基本建成,除耕地持續轉為建設用地外,其他土地類型變化不大,ESV減少2.023億元;2015—2020年,為保護耕地,杭州市開展了永久基本農田劃定工作,開始“田長制”試點,健全了耕地保護補償機制;然而臨安撤市設區,大江東產業集聚區聯合經濟技術開發區合并為錢塘新區,杭州市區總面積和人口持續增加,耕地仍持續轉為建設用地,相比2010—2015年,耕地減少趨勢雖有些許減緩,但仍未真正得以扭轉,ESV持續下降。

本次研究仍存在一定的不足,如單位面積價值當量的選取存在較大主觀性,尚未有一套標準、全面的參數體系可供利用,因而研究雖能體現區域的縱向動態,卻難以借此進行精確的橫向對比。此外,研究中的ESV主要考慮當量因子和糧食市場,缺少對人們支付意愿和社會因素的考量;建設用地的擴建應當也會對生態系統造成一定影響,研究尚未能對此進行準確衡量,存在一定局限性。

4 結 語

(1) 2000—2020年,杭州市土地結構發生顯著改變,建設用地面積增加一倍多,嚴重壓迫耕地空間;水域、林地面積下滑,草地、未利用地波動較小。2000—2005年土地利用綜合動態度最大,是杭州市城市化建設最快的時期。

(2) 2000—2020年,杭州市ESV大幅下降了20.706億元,其中水域的貢獻占50%以上,林地、耕地次之。單項ESV以水文調節和氣候調節為主,反映出水域水土調節能力的重要性。為了在建設用地的擠壓下保證糧食產出,耕地侵占水域、林地,不僅造成水文調節服務價值的急劇下滑(變化量為-9.380億元),也未能維持其應有的食物生產服務價值(變化率為-8.040%)。

(3) 2000—2020年,杭州市的ESV在空間上整體表現為由西南向東北逐漸降低。高值集中在西南和東北的水域區域,中值分布在中部的林地區域,低值長期聚集在東北城區,且有擴大趨勢。

(4) 研究期內,杭州市行政區劃多次發生巨變,建設用地迅速增加,侵蝕耕地和水域空間,生態環境的整體服務價值不斷下滑。建議杭州市在未來邁向現代化國際大都市的同時,更加重視其得天獨厚的自然山水資源,遏制城市無序發展,提高資源優化配置能力,加強對水源地和生物多樣性的保護,恢復水文調節能力;嚴守耕地底線,大力宣傳推行耕地補償措施,扭轉耕地減少的趨勢,促進破碎耕地的集中成片經營[16],提高耕地的單位產出效率[17]。生態服務功能是現代文明發展的基石,如何在維持生態文明可持續發展的前提下,快速推進城市工業化發展,是值得城市長遠考慮的問題。