2次昆明準靜止鋒的對比分析

李 銳,孟慶怡,張 夢,蒙仕紅,何依遙

(1.貴州省晴隆縣氣象局,貴州 晴隆 561400;2.貴州省黔西南布依族苗族自治州氣象局,貴州 興義 562400)

0 引言

昆明準靜止鋒冬季常處于我國云貴高原,是我國西南地區(qū)最重要的天氣系統(tǒng)之一。昆明準靜止鋒生成之后,由于受到云貴地區(qū)高原地形的影響,冷空氣難以越過云貴高原西進,從而與暖空氣形成對峙,所以鋒面通常維持在平均位置,呈準靜止狀態(tài)。昆明準靜止鋒活動具有明顯的季節(jié)性特征,多出現(xiàn)在冬春季,一年平均出現(xiàn)87 d左右[1]。昆明準靜止鋒的鋒前后具有明顯的氣候差異,鋒前的昆明四季如春,更是有“春城”之稱,而鋒后的貴州則常常是連陰雨天氣[2-6]。昆明準靜止鋒對貴州、云南以及四川南部冬半年的天氣變化有著非常重大的影響,云貴地區(qū)冬季的災害性天氣都與它有著密切的關聯(lián),而它一旦與其它天氣系統(tǒng)(阻塞高壓、南支槽、西南低渦、切變線以及高低空急流等)相配合,往往會帶來一系列的災害性天氣,如凝凍天氣、寒潮、冬季暴雨、冰雹以及倒春寒等,對大春育秧、小春越冬、安全輸電、交通運輸?shù)葒窠?jīng)濟和人民財產(chǎn)都會造成重大災害[7]。

鋒面的形成主要是因為2個熱力性質(zhì)不同的氣團之間的互相作用,而昆明準靜止鋒的不同之處在于除了冷暖氣團的互相作用以外,還與青藏高原的大地形作用有很大的關系,而且在鋒面結構上也與其它鋒面有些不同[8]。樊平[9]最先開始從天氣圖和單站的角度對昆明準靜止鋒的結構、預報和分析進行了較為詳細的研究。秦劍等[10]研究表明滇黔準靜止鋒的平均位置一般在威寧、沾益以西,靜止鋒強盛時可抵達昆明以西,比較弱時在貴州東北部,經(jīng)度的最大跨度大概為7個經(jīng)度。段旭等[11]選取了10個沒有被南支槽天氣系統(tǒng)影響的典型個例,進行合成計算、分析,對其溫、濕特征、運動學結構等進行了較為詳細的分析。杜正靜等[12]分析了2001年年初昆明準靜止鋒的演變過程中溫濕結構以及大氣環(huán)流特征,指出其大氣環(huán)流特征和高原關系緊密。杜小玲等[13]對比分析了2008年年初的凍雨天氣和2009年年初的陰雨天氣過程時的鋒區(qū)結構特征,并發(fā)現(xiàn)鋒生函數(shù)變性項以及水平輻合項對準靜止鋒天氣過程中降水形態(tài)的差異,是因為變性項和水平輻合項對準靜止鋒的貢獻有所不同。

前期對昆明準靜止鋒的研究,一般是通過某些災害性天氣來進行討論,通常是以個例分析為主。張騰飛等[7]通過研究表明高層西南風加強、上升運動的增強、水汽通量增大、存在高空冷暖平流與高空急流等,均對發(fā)生強降雪天氣有利。張瑾文等[14]通過對比分析3次寒潮天氣背景下的昆明準靜止鋒天氣過程的環(huán)流形勢、鋒的生消及維持等,得出500 hPa高空阻塞形勢是云南寒潮天氣發(fā)生的典型環(huán)流形勢。張亞男[8]利用天氣學診斷、合成分析、數(shù)值模擬等方法,探討了昆明準靜止鋒進退及維持時所具有的鋒面結構、環(huán)流特征及鋒生函數(shù)的特征及作用,得出相對位溫對于描述昆明準靜止鋒鋒區(qū)強度、鋒面位置及鋒生情況比位溫和廣義位溫更好的。

1 資料的選取

①ECMWF 1981年至今ERA5 land逐小時數(shù)據(jù):2013年12月7—23日08時2 m溫度0.1°×0.1°再分析數(shù)據(jù);2016年1月20—27日08時2 m溫度0.1°×0.1°再分析數(shù)據(jù)。

②ECMWF 1979年至今ERA5逐小時氣壓數(shù)據(jù): 2013年12月7—23日08時0.25°×0.25°再分析數(shù)據(jù),包括高低空氣壓、溫度、相對濕度以及U、V風場;2016年1月20—27日08時0.25°×0.25°再分析數(shù)據(jù),包括高低空氣壓、溫度、相對濕度以及U、V風場。

2 天氣過程簡述及環(huán)流形勢

2.1 天氣過程簡述

以下將2013年12月這次昆明準靜止鋒天氣過程稱為過程1,2016年1月這次稱為過程2。

從2 m溫度場可以看到,過程1持續(xù)時間較長,但昆明在12月13日之前幾乎未受到影響,會澤在12月8—12日溫度一直都是起起伏伏的狀態(tài),貴陽溫度則是一直保持低迷,可以看出貴陽從8日以后就受到冷空氣的控制,也說明昆明準靜止鋒在會澤附近擺動。而在13日08時,冷空氣來勢洶洶,昆明、會澤、貴陽3地均受到偏東風的影響,故13日08時—15日08時48 h內(nèi),會澤、昆明降溫超過10 ℃并且最低溫度低于4 ℃,達到寒潮標準。15日以后氣溫又開始逐漸回升,昆明準靜止鋒開始向北向東移動直至消散。

過程2中昆明、會澤在20—22日溫度并無太大變化,且溫度比貴陽高,說明此前準靜止鋒的位置偏東。從22日開始,昆明、會澤受到來自東北方向的強冷空氣南下影響,22日08時—24日08時48 h內(nèi)降溫均超過10 ℃,且溫度低于4 ℃,達到寒潮標準。貴陽23日以后溫度一直在緩慢回升,說明冷空氣雖然較強,但后續(xù)并沒有冷空氣補充,昆明準靜止鋒很快開始消散。

2.2 鋒面結構特征及位置

對于這2次準靜止鋒天氣過程,可以分別選取鋒面維持在地形東邊,鋒面西進階段,越過地形、鋒面消散階段3個關鍵時間點來進行分析。對這2次過程的幾個關鍵時間點前1 d 850 hPa相當位溫和和風場分布圖進行分析。

12月10日08時東風區(qū)域減少,鋒后相當位溫的310 K控制范圍明顯擴大,鋒前相當位溫從370 K增加至375 K,且相當位溫的密集程度與鋒面前后風速均增大,鋒面東退至滇黔交界一帶,呈準南北向。說明暖空氣推動昆明準靜止鋒向東移,而鋒后同樣有冷空氣補充,造成了鋒面東移且相當位溫密集程度增大,而鋒后的冷空氣補充也是鋒面在會澤附近擺動的原因。14日鋒后主要是偏東偏南風,由于地形的阻擋,冷空氣在向西推進時受到阻礙,而15日(圖1a)鋒后轉(zhuǎn)為東北風,鋒面迅速向西南方向推進,鋒后相當位溫中心值從310 K降至300 K,而鋒前并無太大變化,且310 K線向南壓至25°N以南,向西至105°E以東,所以此次鋒面西進,主要是受到冷空氣控制。17日、18日08時,鋒后風場變化不大,相當位溫的中心值從300 K降到295 K,說明鋒后仍有冷空氣補充,但鋒面附近的相當位溫幾乎沒有變化,鋒面維持在滇黔交界一帶直至消散。

圖1 2013年12月15日08時(a)和2016年1月23日08時(b)850 hPa相當位溫(黑色等值線,單位:K)和水平風場(紅色箭頭,單位:m·s-1),綠色曲線是地形高度大于1500 m的區(qū)域

過程2在1月20日、21日08時鋒前多為西南風,鋒后東風較弱,所以鋒面并未有太多變化。23日08時(圖1b)鋒面向西推進至云南中部地區(qū),鋒面為準南北向。從22日08時—23日08時,昆明和會澤24 h內(nèi)降溫超過10 ℃。

過程2雖然持續(xù)的時間較短,但相當位溫的密集區(qū)更為明顯,說明鋒面兩側(cè)的氣象要素差異更為明顯。

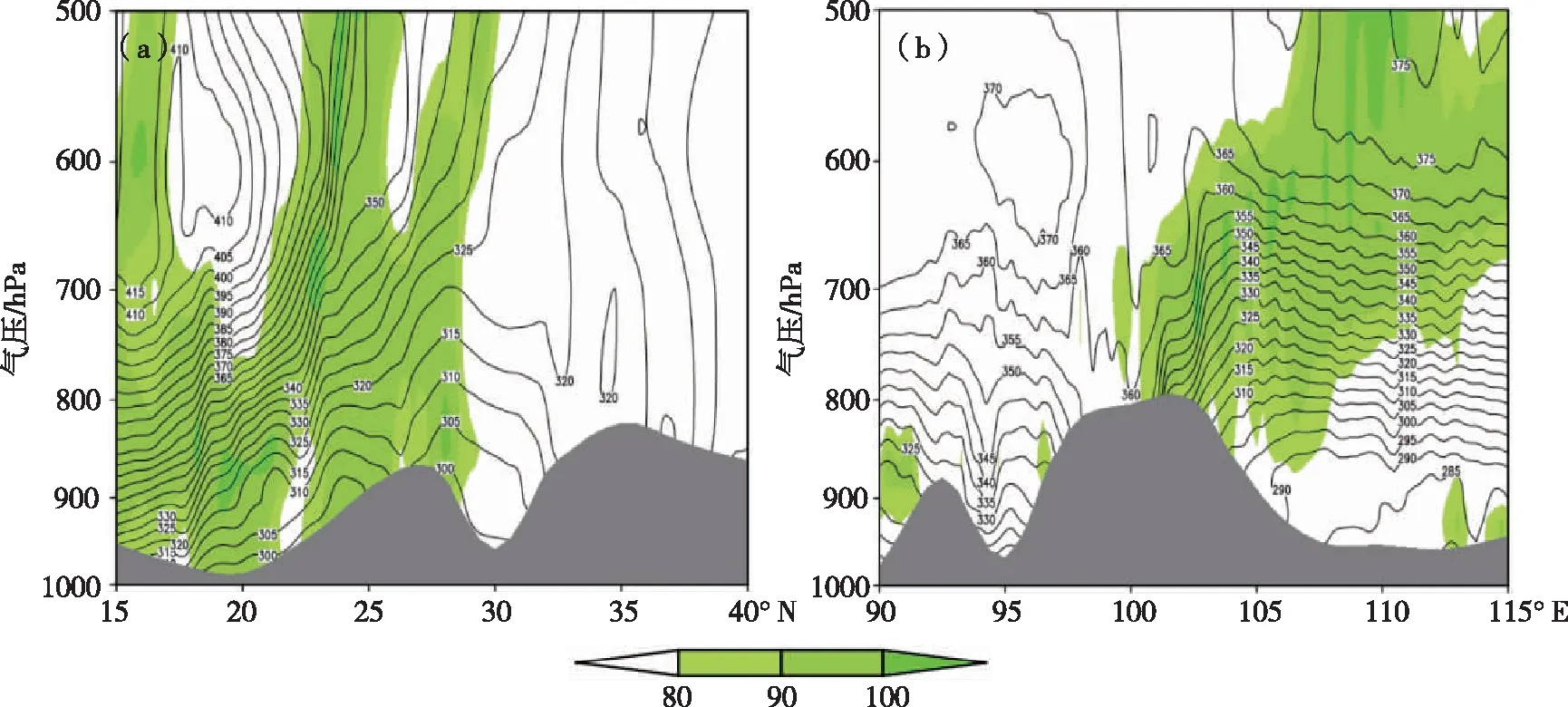

在過程2中,15日08時(圖2a)鋒后東風加強,鋒面已經(jīng)越過地形的阻擋,抵達100 °E左右,此時鋒區(qū)的等相當位溫線與10日08時相比已經(jīng)變得稀疏了許多。昆明準靜止鋒的形成和維持與地形有著密不可分的聯(lián)系,所以當鋒面越過地形的阻擋后,鋒區(qū)等相當位溫線梯度變小了許多。18日08時鋒區(qū)等相當位溫線梯度進一步減小,鋒前后700 hPa以上高空等相當位溫線變得密集,且等數(shù)值升高至340 K以上,說明鋒前暖空氣有了較大的增強。

1月21日08時等相當位溫線最密集的區(qū)域在104 °E附近,等相當位溫線與地面接近垂直,判定鋒面在104 °E附近且呈準南北向。1月23日08時(圖2b)鋒面越過地形,抵達101 °E附近,同樣是強冷空氣推動鋒面向西移動,鋒后600 hPa以下等相當位溫線小于375 K(而過程1則是小于390 K),地面最低為285 K(而過程1則為290 K),說明寒潮爆發(fā)時過程2冷空氣強度更大。1月26日鋒面已經(jīng)不是很明顯了,沒有地形的阻擋,且云貴地區(qū)有反氣旋式切變,鋒前西風增強,鋒面難以維持,鋒面已經(jīng)向西移動至104 °E附近,且等相當位溫線梯度較小,說明如果鋒后沒有冷空氣補充,鋒面將逐漸消散。

圖2 2013年12月15日08時沿105°E(a)和2016年1月23日08時沿25°N (b)相當位溫(黑色等值線,單位:K)和相對濕度(彩色陰影,單位:%)剖面,灰色陰影是地形

2.3 大尺度環(huán)流形勢

過程1:12月10日500 hPa高空貝爾加爾湖以西存在高壓脊引導冷平流向南輸送,加強南下低空的冷高壓,在中西伯利亞高原的橫槽得以發(fā)展,將冷空氣攔截堆積在貝加爾湖以北,其冷渦中心數(shù)值達到508 dagpm,冷中心溫度達-44 ℃。對應850 hPa低空除鋒區(qū)外,低緯度地區(qū)等位勢線較為稀疏,而中緯度地區(qū)的等位勢線開始變得密集,且沿西北方向遞增,因為高層高壓脊引導脊前西北冷平流向南移動。14日08時阻塞形勢已經(jīng)崩潰,大量冷空氣南下,-32 ℃已經(jīng)從65°N南壓至40°N附近,此時位于孟加拉灣附近的南支槽已進一步發(fā)展加深。15日08時云貴高原地區(qū)850 hPa低空已經(jīng)被冷高壓控制,說明此時冷空氣已經(jīng)推進至云貴地區(qū)造成影響。18日08時貝加爾湖以北又形成了阻塞高壓,阻擋住高緯度地區(qū)的冷空氣,使得昆明準靜止鋒后冷空氣強度減弱,南支槽也東移至108°E附近,從高空環(huán)流形勢來看,不利于昆明準靜止鋒的發(fā)展與維持。

過程2:1月21日08時500 hPa西西伯利亞平原上空阻塞形勢較好,將高緯度地區(qū)的冷空氣很好地阻擋在中高緯地區(qū),但此時橫槽已經(jīng)南壓至貝加爾湖以南,冷中心溫度達-48 ℃,此時南支槽位于恒河平原上空,且此時西太平洋副高也較為偏北。21日08時與過程1相似高層環(huán)流形勢引導高壓脊前較弱的冷平流南下,使得等位勢線密集區(qū)與過程1差不多。1月23日橫槽和冷中心均南壓至40°N附近,高壓脊有所減弱,引導大量冷空氣影響我國,此時南支槽在孟加拉灣上空附近,但較為淺顯。此時云貴地區(qū)850 hPa低空已經(jīng)被冷高壓控制,說明此時冷空氣已經(jīng)南下至云貴地區(qū),26日08時貝加爾湖以北地區(qū)重新建立橫槽,將冷空氣攔截在高緯度地區(qū),昆明準靜止鋒逐漸消散。

3 要素場對比

對要素場的研究仍然選取一些時間點進行分析,鋒面兩側(cè)要素場變化較大,而鋒面在越過地形后,準靜止鋒迅速減弱,所以在對于要素場的研究時,主要分析鋒面維持在云貴高原地形東側(cè)和寒潮爆發(fā)時的要素場特征。

3.1 溫度特征對比

圖3是溫度和風場垂直剖面圖。在過程1中,12月10日08時兩側(cè)溫度變化最大的位置在105.5°E附近,從850 hPa相當位溫和水平風場來看鋒面位置大概就在105°E附近。此時鋒面被云貴高原地形阻擋在高原地形以東,在烏拉爾山脈地區(qū)500 hPa高空高壓脊發(fā)展較深,所以南下的冷空氣有限,而南支槽此時幾乎沒有,此時云貴地區(qū)高空主要受來自受來自低緯度地區(qū)的西風控制。在850 hPa主要受到偏北風的控制,但水平風場也較弱,這樣的高低空環(huán)流配置有利于鋒面維持在高原以東。此時鋒后存在微弱的逆溫層,說明南下冷空氣較弱。兩側(cè)溫差達到10 ℃以上,說明這樣的環(huán)流背景有利于鋒面的維持。12月15日是鋒面越過地形阻擋的階段,從850 hPa相當位溫和水平風場來看,此時鋒面呈準東西向且南壓至20°N附近,500 hPa高空阻塞形勢崩潰,南支槽發(fā)展,850 hPa低空被冷高壓控制。而此時鋒面兩側(cè)溫差只有6 ℃左右,說明鋒面越過地形后,雖然鋒后有較強冷空氣,而南支槽也有較好的發(fā)展,但鋒面強度仍然在減弱,說明地形是昆明準靜止鋒形成的重要因素。

圖3 2013年12月15日08時沿103°E溫度垂直剖面(彩色陰影,單位:℃)和緯向風垂直剖面(a),2016年1月23日08時沿22°N溫度垂直剖面(彩色陰影,單位:℃)和經(jīng)向風垂直剖面(b),灰色陰影為地形

過程2中,2016年1月22日鋒面維持在云貴高原地形東側(cè),鋒面位于104.5°附近,500 hPa高空21日08時中高緯度地區(qū)阻塞形勢發(fā)展較好,且在貝加爾湖南側(cè)有橫槽的存在,將大量冷空氣阻擋在中高緯度地區(qū)。22日08時鋒后低空存在較弱逆溫層,且有冷空氣開始補充,鋒面兩側(cè)溫差在10 ℃以上,且溫度描述的鋒面也較為明顯,說明這樣的環(huán)流背景有利于昆明準靜止鋒的維持。1月23日08時500 hPa高空橫槽已經(jīng)南壓至40°N附近,冷中心也南壓至40°N且冷中心溫度達到-44 ℃附近。鋒面向西移動越過地形的阻擋,鋒后存在明顯的逆溫層(圖3b),說明暖空氣有一定勢力,溫度在垂直結構上呈“冷暖冷”結構。鋒面兩側(cè)溫差在6 ℃左右,同樣說明鋒面在越過地形阻擋后,鋒面強度在減弱。

對比2次過程,在鋒面維持時,溫度梯度大的區(qū)域與地面接近垂直,水平梯度大;而在鋒面向西移動越過地形時,溫度的水平梯度均減弱了,過程1中冷空氣勢力只能維持到700 hPa附近。過程2中逆溫層下界面達到700 hPa,冷空氣向上達到700 hPa,說明暖空氣有一定勢力,而冷空氣的勢力也只能維持到700 hPa附近,說明昆明準靜止鋒是淺薄系統(tǒng)。

3.2 風場特征對比

過程1中,2013年12月10日08時鋒面維持在高原地形東側(cè)時,水平風切變大值區(qū)在105.5°E附近,且水平風切變向上延伸至650 hPa附近,說明鋒面向上只延伸至650 hPa附近。在鋒面越過高原地形后,可以看到鋒面呈準東西向,水平風切變向密集區(qū)上延伸至600 hPa附近(圖3a),說明鋒面高度達到600 hPa。可以看到過程1中當冷空氣向南爆發(fā)后,冷空氣勢力增強,水平風切變高度增加。過程2中1月22日08時鋒面還在高原地形的的東側(cè),水平風切變最大的位置大概是104.5°E,且向上延伸至700 hPa附近。23日08時,水平風切變最大的區(qū)域在102.5°E附近向上延伸至700 hPa附近(圖3b),但略高于22日08時,當冷空氣向南爆發(fā)后,冷空氣勢力增強,水平風切變延伸的高度和強度均有所增加,但沒有過程1增加得多。

從2次過程來看,當鋒面維持在高原地形東側(cè)時,水平風切變高度和位置均與溫度場描述的鋒面位置幾乎相同。在寒潮爆發(fā)后,鋒面越過地形,水平風切變高度均有所增加。2次過程中水平風切變大值區(qū)向上延伸均在600 hPa附近或以下,說明昆明準靜止鋒是1個淺薄系統(tǒng)。

3.3 相對濕度對比

同樣選取相對應的時間點來進行研究。12月10日08時沿25°N相對濕度剖面圖中,鋒面維持在大地形東側(cè)時相對濕度大于80%的區(qū)域主要是鋒后低空的小塊區(qū)域;沿105°E相對濕度剖面圖中,相對濕度大于80%的區(qū)域為鋒前低緯度低空以及鋒后低空。過程2的維持階段沿緯向剖面可以看到鋒前濕層較為深厚,鋒后高濕區(qū)主要是850 hPa以下低空,而鋒前有一塊向上延伸至500 hPa高空的高濕區(qū),且越往上濕度越大,說明過程1中,鋒后的高濕區(qū)主要是由于鋒后冷空氣變性造成的。過程2中鋒后低層的高濕區(qū)與過程1的高濕區(qū)來源相同,均是由于冷空氣變性造成的,但過程2鋒前存在的高濕區(qū)則是來自西南氣流輸送。2個過程的高空環(huán)流形勢區(qū)別在于過程1的南支槽微弱,且位于陸地上空,而過程2南支槽強于過程1,且位于孟加拉灣上空。

鋒后強冷空氣爆發(fā)時,過程1高濕區(qū)主要在鋒后,鋒后850 hPa低空風場主要是來自太平洋西岸的風場氣旋性切變而來的東北風,而500 hPa高空南支槽后的西北氣流多是來自陸地,中高緯度地區(qū)阻塞形勢崩潰為南方帶來強冷平流到南方后變性導致相對濕度增加。過程2中23日鋒后低層濕度小于80%,高濕區(qū)向高空延伸。

鋒面越過地形后向東移動時,過程1的鋒面附近幾乎沒有高濕區(qū),過程2中26日在鋒后又出現(xiàn)一大塊高濕區(qū),且濕層深厚。在此階段過程1南支槽已經(jīng)東移至110°E附近與東亞大槽結合,增強東亞大槽,且中高緯度地區(qū)重新建立阻塞高壓,將冷空氣阻擋在高緯度地區(qū),昆明準靜止鋒后冷空氣較弱,高空主要受偏西氣流控制,不利于昆明準靜止鋒的發(fā)展與維持。而過程2南支槽位于95°E附近,中高緯度地區(qū)高壓脊向北延伸很深,貝加爾湖以北地區(qū)建立橫槽,將冷空氣阻擋在高緯度地區(qū)。高壓脊會引導一些冷平流南下補充,因此鋒后又存在深厚的濕區(qū)。

4 結論

①昆明準靜止鋒的移動與西太平洋副高、南支槽、中高緯度阻塞高壓以及東亞大槽等天氣系統(tǒng)配置有關,當南支槽出現(xiàn)在孟加拉灣時,會使得準靜止鋒前出現(xiàn)高濕區(qū)。與一般冷鋒后干燥的冷空氣不同,當有強冷空氣南下時,昆明準靜止鋒鋒后都出現(xiàn)了高濕區(qū)。雖然昆明準靜止鋒大多呈準南北向,但在越過云貴高原地形的阻擋后,也會出現(xiàn)準東西向的鋒面。

②在垂直方向上,2次過程中鋒面所在位置等相當位溫線與地面近似垂直,且等相當位溫線水平梯度大。

③2次過程中,在鋒面維持時,溫度梯度大的區(qū)域均與地面接近垂直,水平梯度大;而在鋒面向西移動時,溫度的水平梯度均減弱,水平風的切變均增強。2次過程冷空氣均只能維持到700 hPa附近,且水平風切變也均為600 hPa以下的低空切變,說明昆明準靜止鋒為淺薄系統(tǒng)。

④鋒面的強弱與鋒面前后的冷暖氣團強弱有關,當冷暖氣團均強且勢均力敵時,有利于鋒面的維持。若冷空氣較強時,鋒面會向西移動,越過云貴高原地形的阻擋;反之,鋒面則會向東移動。