一次極端特大暴雨天氣過程C波段雙偏振雷達資料分析

李 霞,楊 熠,武正敏,孟慶怡,張云秋

(1.貴州省遵義市氣象局,貴州 遵義 563000;2.貴州省黔西南布依族苗族自治州氣象局,貴州 興義 562400)

0 引言

隨著雙偏振雷達在業務上的投入使用,氣象研究者開始利用雙偏振雷達資料對天氣過程開展更深入的探索,目前在粒子相態識別[1-6]和降雨量估測[7-11]等方面已取得大量的研究成果。近幾年國內氣象研究者開始將雙偏振雷達資料應用于暴雨、冰雹等天氣過程的個例分析中,并取得較大進展。劉黎平等[12]研究發現,雨滴越大,ZDR越大,降雨強度越大,KDP越大,且液態水的相關系數一般大于0.95。ZDR是識別效果最好的偏振參量,KDP可以用來輔助分析不同相態粒子的含量,CC則可用于輔助判斷地物和降水回波,在實際應用中將各種偏振參量與基數據結合起來分析效果最佳[13]。強降水超級單體低層相關系數小值區可以指示上升氣流區,ZDR弧存在于下沉氣流區,在中層ZDR環和CC環圍繞上升氣流,ZDR柱和KDP柱位于主上升氣流附近[14]。在短時強降水期間,低層偏振參量會出現增大現象且超前于地面雨強的變化,對判斷強降水有很好的預示作用[15]。林文等[16]發現ZDR柱和KDP柱是不同強度對流云體內普遍存在的動力特征,CC谷出現在超級單體和普通降雹單體近低層,ZDR弧出現在超級單體成熟階段。以上研究結果表明雙偏振雷達資料在災害性天氣中的應用性較強,具有較高的研究價值。

遵義市CD型多普勒天氣雷達在2018年4—12月升級為雙偏振雷達并投入使用,為局地災害性天氣的研究提供了有力的科技支撐,但目前本地對雙偏振雷達資料的利用較少。2020年暴雨天氣頻發,多地山洪暴發,洪澇災害嚴重,6月貴州省境內發生罕見的持續性強降雨天氣。唐紅忠等[17]對此次持續性天氣成因進行了分析,認為高緯地區高空槽引導冷空氣南下,副高位置偏西偏北是導致此次連續性暴雨的重要原因之一。本文將利用遵義市C波段雙偏振雷達資料及常規觀測資料對2020年6月12日凌晨遵義市正安縣碧峰鎮發生的1次極端特大暴雨天氣過程進行分析,探究新資料在此次極端暴雨天氣過程中的表現特征,以期為這種極端暴雨天氣過程提供提前預警的參考依據。

1 資料說明

2020年6月11日08時—12日08時(北京時,下同)遵義市CD型雙偏振多普勒天氣雷達觀測資料、地面自動站逐分鐘雨量數據以及探空資料。

遵義雙偏振雷達位于遵義市中心城區,海拔高度1060 m。2018年12月—2019年12月為遵義C波段雙偏振雷達試用階段。試用結果表明:該雷達地物抑制能力以及穩定性等性能較好,數據質量可靠,可用于本地業務研究使用。由于雷達周圍受大婁山山脈阻擋,為保證分析結果的客觀性和嚴謹性,本文選擇1.5°仰角及以上的雷達觀測資料作分析。

2 天氣實況及環流形勢

2.1 天氣實況

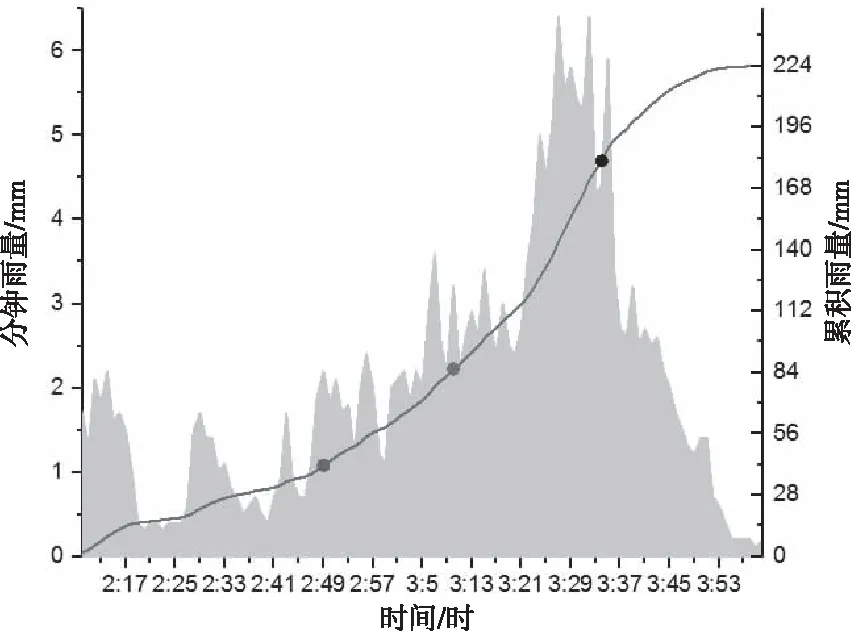

6月12日凌晨正安縣碧峰鎮發生了1次極端性強降雨,12 h累計雨量266.4 mm,小時雨強達163.3 mm/h,小時雨強突破貴州省有氣象記錄以來的歷史極值。通過對碧峰站分鐘雨量數據的分析發現(圖1),12日凌晨02時10分左右正安碧峰開始出現明顯降水,02時49分碧峰站累積雨量達52 mm,23 min后超過100 mm,03時36分超過200 mm,最強降水集中在3時10—40分時間段內,半小時雨量達115.3 mm,累積雨量變化曲線呈指數增長趨勢,具有突發性強,降雨強度大,強降雨時間集中且短暫的特點。

圖1 碧峰站分鐘雨量(圖中藍色、紅色、棕色圓點分別表示暴雨、大暴雨、特大暴雨)

2.2 環流形勢

本次碧峰特大暴雨是1次低渦切變型的暖區性降水過程。暴雨發生前,受地面熱低壓及低層西南暖濕氣流影響,遵義市處于高溫高濕狀態。850 hPa重慶中部有明顯低渦系統,其南側切變影響遵義市北部區域,與地面輻合線對應,700 hPa川東存在1條西南—東北向切變線,而中層500 hPa川西北有高原槽活動,遵義市位于槽前正渦度平流區,同時槽后有明顯的冷平流存在,200 hPa上南亞高壓控制整個貴州省。低層輻合、高層輻散的高低空配置為本次暴雨的產生提供了有利的動力條件,隨著夜間500 hPa高原槽的靠近,槽后西北氣流帶動冷空氣疊加于低層暖濕氣流之上,促使大氣層結更加不穩定,進而促進了本次強降水天氣過程的爆發。

3 雙偏振雷達回波特征

3.1 回波演變特征

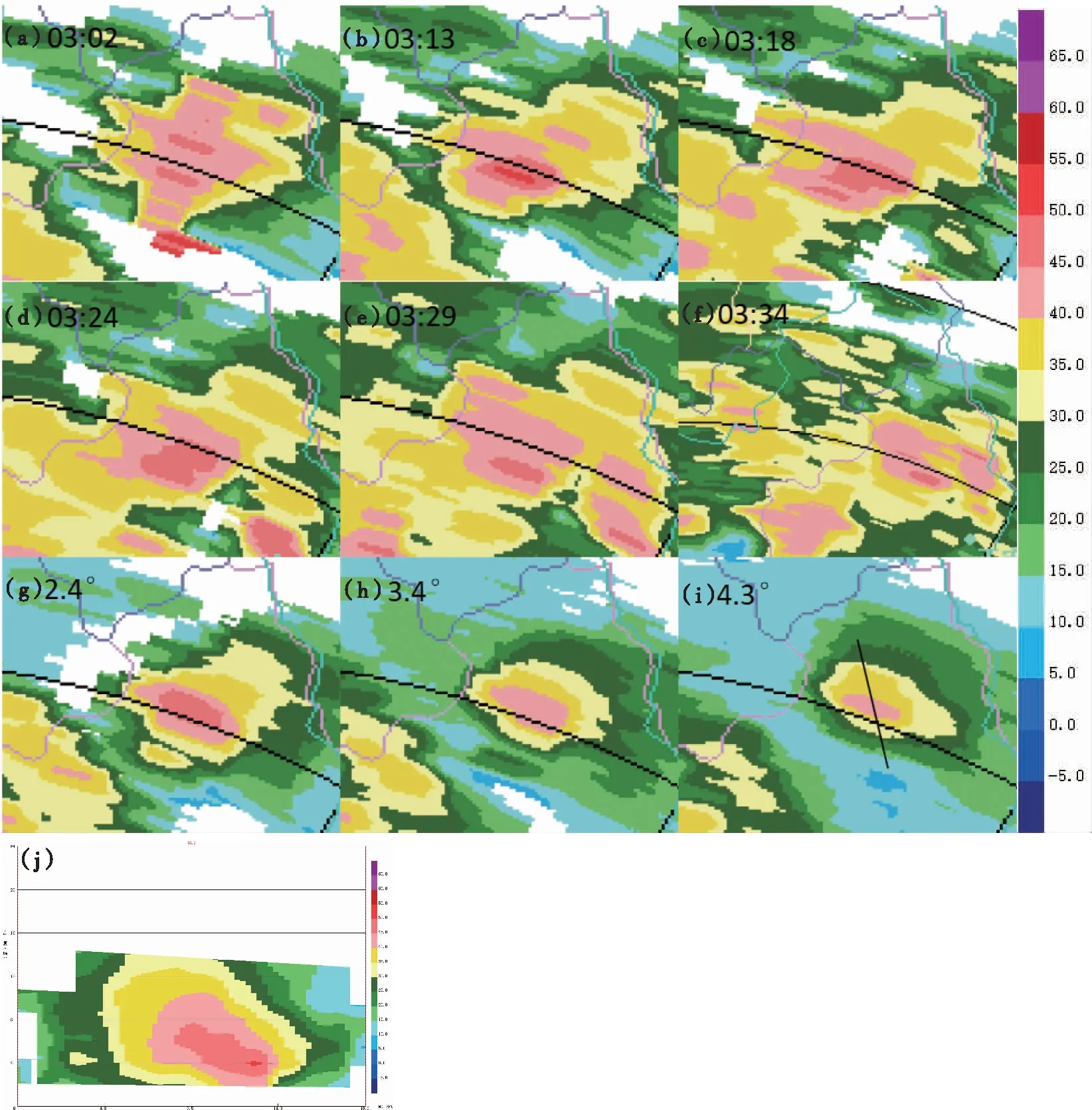

從碧峰分鐘雨量數據的變化趨勢發現降水主要分為2個階段。第1階段集中在02—03時,降水強度相對較弱。第2階段在03時—03時40分,該階段降水強度大,時間集中,為本次碧峰特大暴雨天氣過程主要強降水階段。從回波變化趨勢看,本次極端性強降水由2個局地生成的強降水對流單體引發,第2階段對流單體在03時左右生成,在原地維持到03時40分開始減弱,從生成發展到消亡不到1 h,突發性和局地性強。03時13分為回波發展最強階段,回波中心強度達51.5 dBz(圖2b)。從03時13分不同仰角回波特征來看,隨仰角增加,回波中心略偏向西北側。沿03時13分4.3°仰角回波中心作剖面(圖2j),發現此時回波頂高在15 km左右,45 dBz強度的回波伸展到8 km左右,而51 dBz的強回波中心位于低層4 km左右,為發展深厚的低質心高效率降水回波。

圖2 1.5°仰角水平反射率因子演變(a~f)、03時13分不同仰角反射率因子(g~i)和水平反射率因子剖面(j)(直線為剖面位置)

3.2 中尺度輻合

吳雪亞等[18]在對同時期6月29日銅仁1次特大暴雨天氣過程分析時發現有中尺度輻合區存在且與強降水持續時間對應。在本次極端強降水天氣過程中,從1.5°仰角徑向速度圖上來看,強降水發生前碧峰附近主要吹西南風,03時13分碧峰西北處出現逆風造成明顯的中尺度輻合。03時24分(圖3c),負速度增強到-5 m·s-1,正速度約14 m·s-1,正速度值遠大于負速度。后正速度區速度模糊越來越明顯,說明當天凌晨南風出現快速增強的變化趨勢,而中尺度輻合區持續到03時40后減弱消失,地面分鐘雨量也在03時40分后開始逐漸減弱,輻合區持續時間與強降雨時間對應。由此可見低層逆風造成的中尺度輻合上升是觸發本次極端強降水天氣的關鍵所在。

圖3 1.5°仰角徑向速度演變

3.3 偏振量與地面分鐘雨量的變化

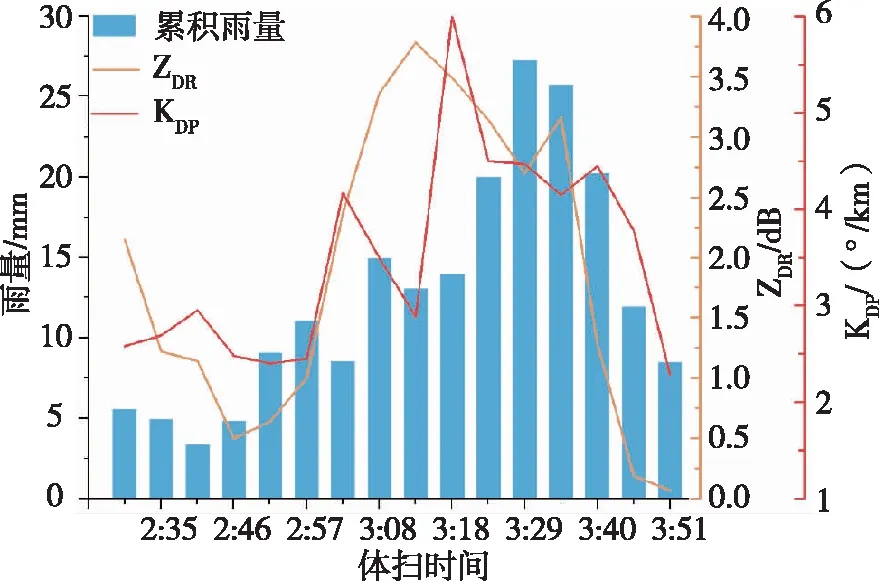

本次強降水過程中碧峰附近1.5°仰角ZDR、KDP值出現突然增大的現象,且超前于地面分鐘雨量變化,對強降水的發生有提前指示意義,該結論與前人[16]研究結論一致。將雷達體掃時間段內的分鐘雨量累加,得到觀測時間內的雨量數據,與碧峰附近1.5°仰角上ZDR、KDP值的變化進行對比(圖4)。02時46分ZDR值開始增大,11 min后出現躍增現象,03時13分達到峰值3.78 dB后逐漸減小。KDP值在02時57分開始增大,03時18分從2.88°/km躍增到6°/km。從對應時間段分鐘雨量數據的變化來看,03時08分雨量開始明顯增加,03時29分達到峰值27.3 mm(5 min累積雨量),后降水緩慢減弱。整體來看,本次過程中1.5°仰角ZDR值與KDP值的變化與雨量變化趨勢基本一致,且較雨量變化提前20 min左右,峰值提前15 min左右,ZDR值表現得最明顯,可用于提前判斷強降水,在短臨預報預警業務有較強的參考意義。

圖4 1.5°仰角ZDR、KDP與碧峰分鐘雨量隨時間的變化

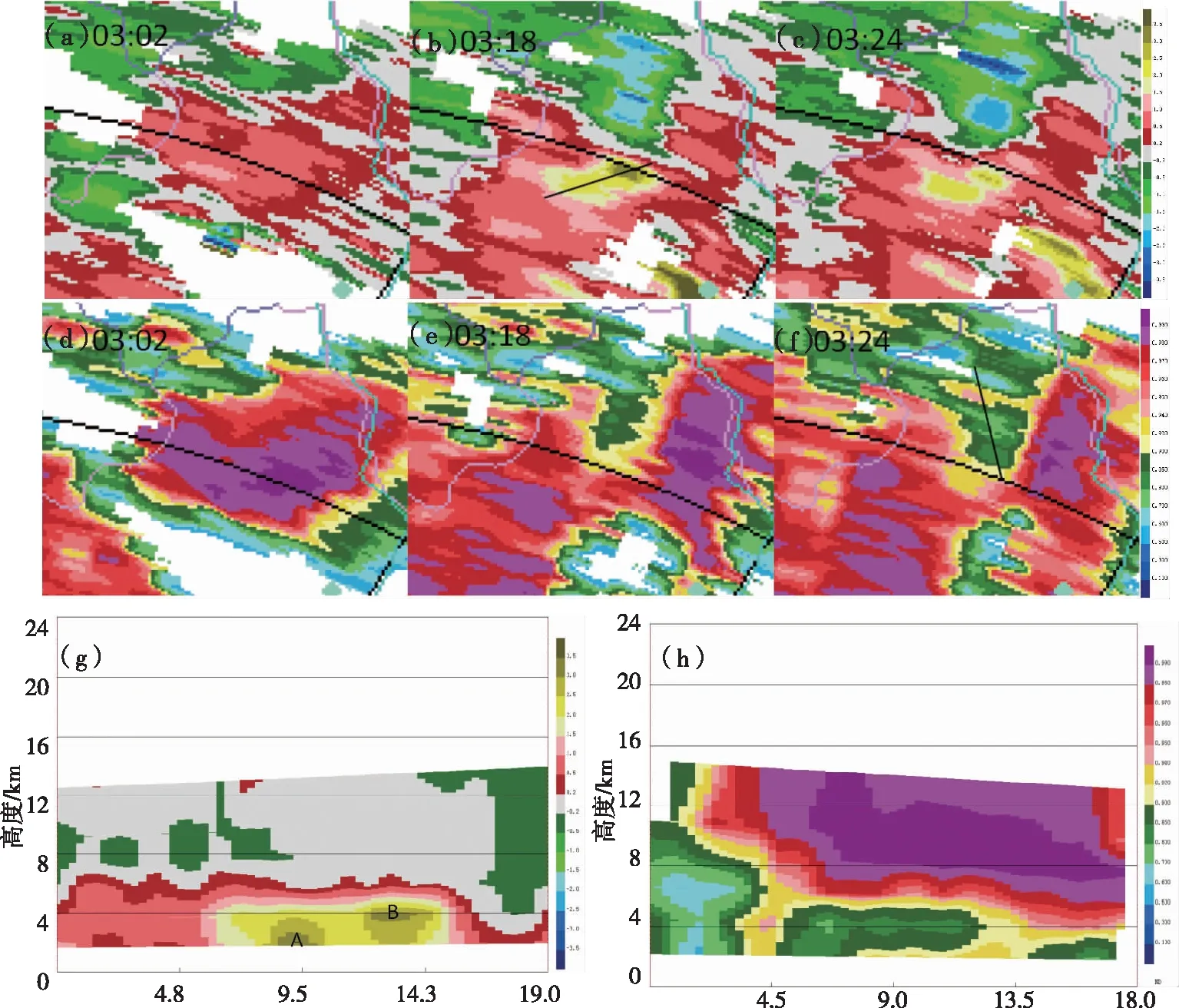

3.4 ZDR與CC特征

3.4.1 ZDR特征 研究表明,降水粒子在氣流中存在篩選機制,大而重的粒子常常會集中出現在下沉氣流區,表現為1條細長而淺薄的帶狀ZDR回波[19、20]。因此ZDR回波的分布對判斷強降雨主要落區和強度有一定的指示意義。03時18分,1.5°仰角碧峰處ZDR值增加到3 dB以上,呈塊狀分布,與低層反射率因子大值區重合(圖5b),說明該處是本次強降雨過程的主要降雨落區。自西南向東北方向對03時18分1.5°仰角的ZDR作剖面發現在垂直結構上ZDR存在2個大值中心,為方便描述將南側ZDR大值中心稱為A,另一個為B。從剖面圖上看(圖5g),垂直結構上2處大值中心值均在3 dB上下,但B處大值中心高度在4 km左右,而A處接地,說明A處已有大量厚重的大雨滴在降落。對于空中出現ZDR大值區的現象,潘佳文等[14]認為水成物在上升氣流中增大到一定程度時會在云中停留形成深厚的ZDR大值區,位于主上升氣流附近。而在本次過程中,中尺度輻合區造成強的上升氣流,將其附近的部分大雨滴卷入上升氣流中與之分離,而后隨著輻合上升氣流進一步增強,大雨滴的重力小于向上的浮力被氣流抬到空中,在B處形成懸空的大值中心。

除此以外,碧峰北側低層ZDR表現為明顯的負值,且隨著風速增強,ZDR不斷減小,03時24分(圖5c)負值中心減小到-3 dB,目前未發現相關研究解釋說明。該處ZDR出現負值應與氣流輻合上升有關。近地層的樹葉、雜草、昆蟲等碎屑被吸入到上升氣流中,與上升氣流中的降水粒子混合在一起,導致氣流中粒子形態具有巨大的不規則性,ZDR因此呈現出明顯負值。隨著上升氣流的增強,吸入的碎屑增多,氣流中粒子的不規則性會進一步增強,ZDR值隨之減小。

3.4.2 CC特征 相關系數(CC)對粒子相態的識別也有很好的指示作用,可以用于判別粒子的均勻一致性,業務中常常將兩者結合使用。有研究認為在強對流天氣過程中常常會出現CC低值區,而CC值較周圍減小主要原因是近地層昆蟲、樹葉等碎片被帶入對流云團上升氣流中,碎片形狀不規則使得粒子均勻一致性差,導致CC值明顯減小[19]。除此以外,也有學者認為強上升氣流會將雨滴帶入高層,造成低層水成物缺乏導致返回的信噪低,使得CC值減小[21]。

結合ZDR分析結果,進一步對本次過程中CC特征作分析。03時02分碧峰附近1.5°仰角CC值都在0.98以上(圖5d),6 min后3.4.1所提到的ZDR負值區內CC值出現減小現象,隨后繼續減小,至03時24分顯著減小到0.85以下(圖5f),呈現出1個開口朝北的缺口。對該缺口作剖面分析其垂直結構發現;6 km以下CC值在0.7~0.9之間,大部分區域小于0.85;6 km以上CC值迅速增大;10~12 km的CC值普遍為0.99。說明均勻的水成物粒子主要集中在高層,而中低層粒子性質嘈雜,均一性差,該分析結果與3.4.1吻合。

圖5 1.5°仰角差分反射率因子、1.5°仰角相關系數和03時18分ZDR(g)、CC(h)垂直剖面(直線為剖面位置)

綜上所述,雙偏振參量在本次極端強降水天氣過程中具有明顯的表現特征。1.5°仰角ZDR、KDP值出現躍增現象,變化趨勢超前于地面分鐘雨量變化15~20 min,對強降水的發生有提前指示意義。低層ZDR大值區與反射率因子大值區重合,呈塊狀分布,是強降水過程的主要落區所在。由于中尺度輻合造成強的上升氣流,使得其附近低層的ZDR和CC值顯著減小,同時部分大雨滴被抬升至4 km高度,在此形成ZDR大值中心。

4 結論與討論

①本次碧峰極端性暴雨天氣過程具有突發性強、降雨強度大、強降雨時間集中且短暫的特點。強降水產生于高溫高濕的環境背景下,屬于低渦切變型暖區性質降水,低層輻合、高層輻散的高低空配置為強降水提供了有利的動力條件,500 hPa高原槽后干冷空氣的疊加促進了強降水天氣過程的爆發。

②從回波演變來看,本次碧峰極端強降水天氣過程由發展深厚的低質心強降水對流單體引發,對流單體從生成發展到消亡用時不到1 h,具有局地性強、降水效率高、維持時間短的特點。1.5°經向速度圖上碧峰附近有中尺度輻合區存在且與強降雨持續時間對應,中尺度輻合上升是觸發本次極端強降水天氣過程的關鍵所在。

③1.5°仰角ZDR、KDP值變化趨勢與地面分鐘雨量變化基本一致,在強降水過程中出現躍增現象,且超前于地面分鐘雨量變化15~20 min,對強降水的發生有提前指示意義。

④低層ZDR大值區與反射率因子大值區重合,呈塊狀分布,是強降水過程的主要落區所在。中尺度輻合造成強的上升氣流使得低層的ZDR和CC值顯著減小,同時其附近部分大雨滴被抬升至4 km高度形成ZDR大值中心。