黔南州1989—2019年暴雨時空分布特征及風險落區分析

陸莎莎,馮正艷,柏曉波,吳良標,楊勝忠

(1.貴州省都勻市氣象局,貴州 都勻 558000;2.貴州省三都水族自治縣氣象局,貴州 三都 558100;3.貴州省甕安縣氣象局,貴州 甕安 550400;4.貴州省黔東南苗族侗族自治州氣象局,貴州 凱里 556000)

0 引言

IPCC第六次評估報告指出[1-2],氣候變暖仍將持續,全球許多區域出現極端事件頻發的概率將增加,疊加強降水造成的復合型洪澇事件加劇,加強極端災害防御、積極應對氣候變化勢在必行。暴雨作為災害性天氣之一對人民生命造成極大影響,2021年7月17—24日河南特大暴雨[3]給各地敲響加強暴雨災害防御的警鐘。中國南方暴雨高發[4-9],貴州地處西南地區,降水東北部和南部較多,黔南州地處貴州暴雨中心[10-11],暴雨災害頻發。對黔南州歷史暴雨分布特征及風險落區進行分析,能更好為當地氣象防災減災工作提供科學依據。

1 資料及分析方法

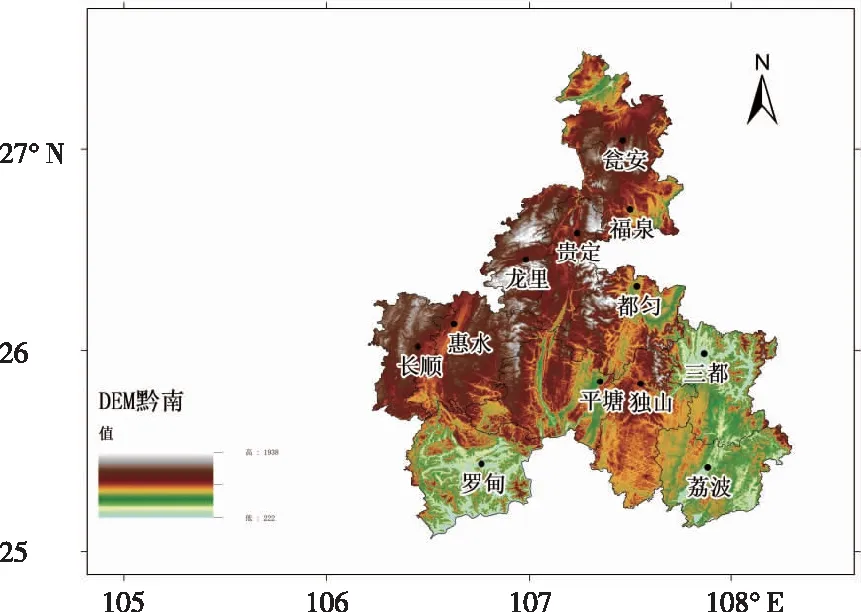

黔南州位于云貴高原向廣西丘陵過渡的斜坡帶,屬亞熱帶季風氣候。本文利用貴州省黔南州12個國家級自動氣象站1989—2019年的地面降水觀測資料,采用線性回歸、氣候傾向率、Kriging法、滑動t檢驗[12-14]、暴雨風險因子加權分析等方法,分析了黔南州1989—2019年暴雨的時空分布特征及風險落區。

暴雨風險因子加權(定義暴雨歷史風險指數P、暴雨風險趨勢指數Q):

P=A×0.2+B×0.3+C×0.3+D×0.1+E×0.1

(1)

Q=F×0.2+A×0.2+B×0.25+C×0.25+D×0.1

(2)

其中:A、B、C、D、E、F分別為年平均降雨量、暴雨日數、大暴雨日數、最大日降雨量、最大連續降雨量、暴雨氣候傾向率重分類賦值,各項后的系數分別為各暴雨風險因子權重系數。

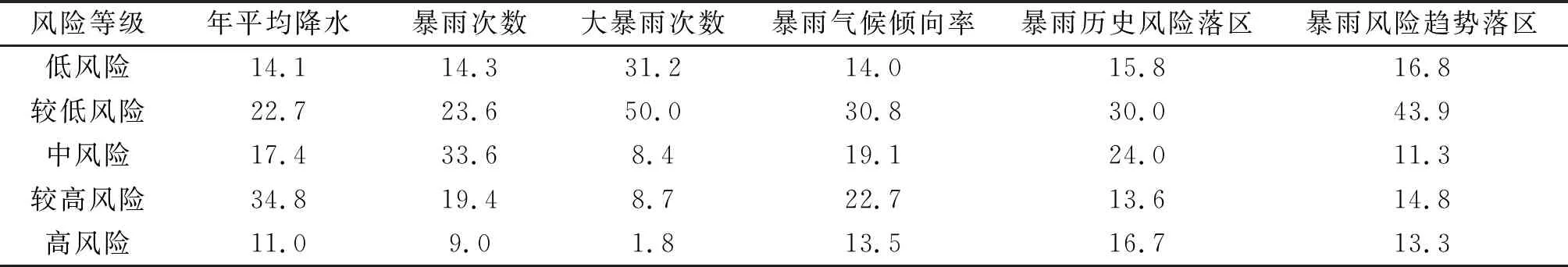

風險落區等級劃分:將年平均降水、暴雨次數、大暴雨次數、暴雨氣候傾向率、P指數、Q指數等數據重分類為9類不同風險地區,其中:1~2類為低風險,3~4類為較低風險、5類為中風險、6~7類為較高風險、8~9類為高風險,并對不同風險落區面積占比進行計算。

圖1 黔南州高程圖及國家站分布

2 黔南州暴雨的時空分布特征

2.1 暴雨時間變化

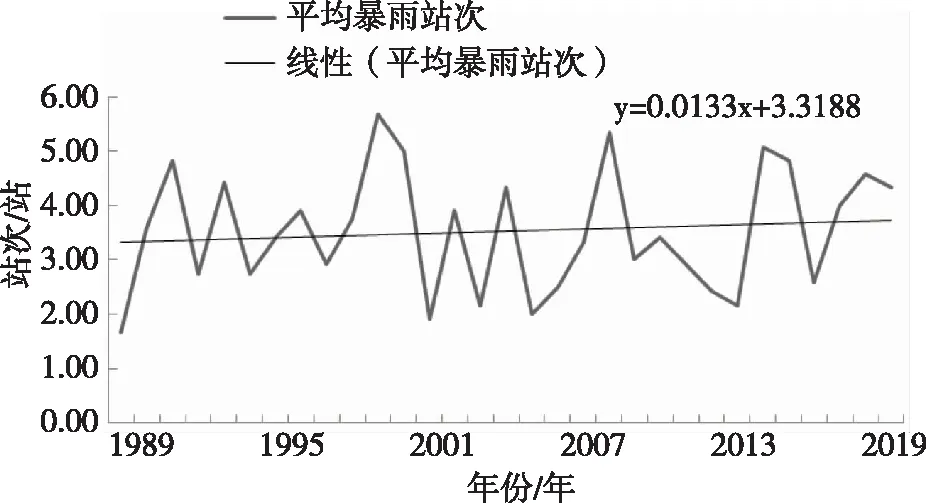

1989—2019年黔南州年暴雨次數呈增加趨勢(圖2),年暴雨次數以0.133次/10a的速度上升。年暴雨次數共有4個峰值,分別出現在1991年、1999年、2008年、2014年,在1999年達到最大值5.67次;低于2次的年份有1989年(1.67次)、2001年(1.92次)。

圖2 黔南州暴雨年際變化趨勢

按照月分布來看,黔南州暴雨主要出現在5—9月,最大值出現在7月,共出現401站次,其次是6月297次, 1月未出現暴雨天氣;大暴雨主要出現在5—8月,大暴雨次數最大值為6月,共60次,其次是7月45次,其余月份都較少出現,1、2、3、11、12月均未出現過大暴雨天氣。

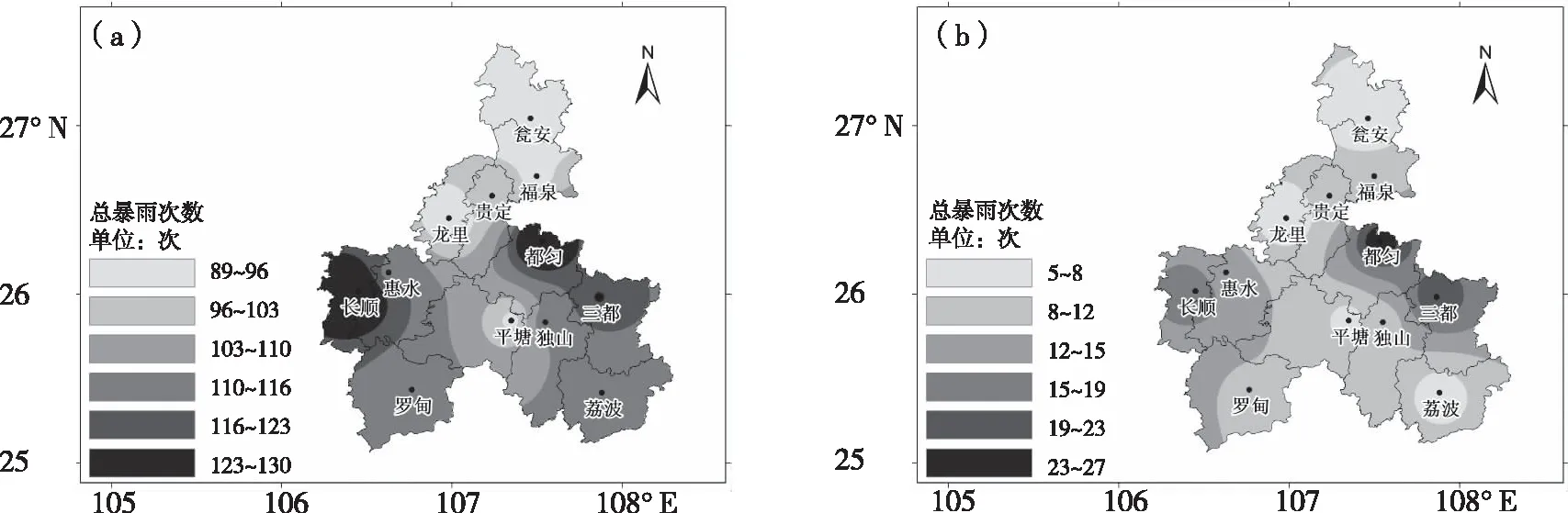

2.2 暴雨空間分布

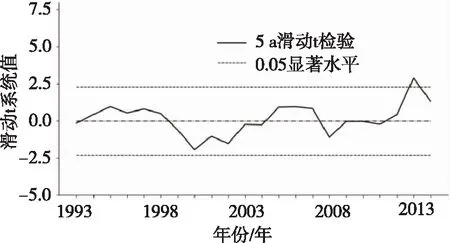

黔南州降水呈現東西部多、北部中南部少的“川”字形分布[10]。暴雨在黔南州有兩大中心,分布位于中東部的都勻地區和西部的長順地區。東部暴雨主要影響都勻、三都、獨山、荔波等地,其中都勻、三都受影響較大。西部暴雨主要影響長順、惠水、羅甸等地,其中長順及惠水西部受影響較大,甕安、福泉、龍里等地受暴雨影響較小(圖3a)。黔南州大暴雨主要在都勻—三都地區,其次影響長順地區,甕安、龍里、平塘、荔波等地受大暴雨影響較小,呈“C”型少大暴雨區域(圖3b)。

圖3 黔南州暴雨(a)、大暴雨(b)空間分布

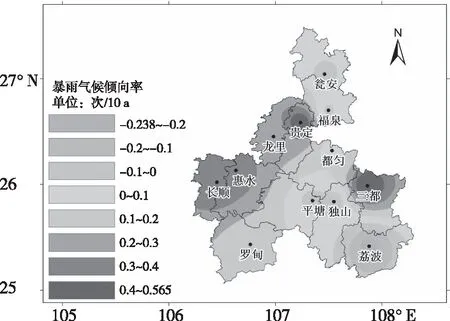

從暴雨氣候傾向率分析(圖4),黔南州大部分地區暴雨均呈現增加趨勢,甕安、福泉、平塘、獨山等地少部分地區出現弱負增長,荔波暴雨次數以-0.238次/10a的趨勢下降。暴雨氣候傾向率主要出現3個強中心,分別為長順(0.395次/10a)、貴定(0.5次/10a)、三都(0.565次/10a),都勻雖然是黔南州暴雨中心之一,增長率卻較弱。貴定、龍里一帶暴雨雖然較少,但近年來暴雨增長率同降水增長率[10]一致,呈現增加趨勢。西部長順及東部三都地區均為降水和暴雨中心,且暴雨次數呈增加趨勢,位于全州正增長大值中心,暴雨風險有增加趨勢。

圖4 黔南州暴雨氣候傾向率

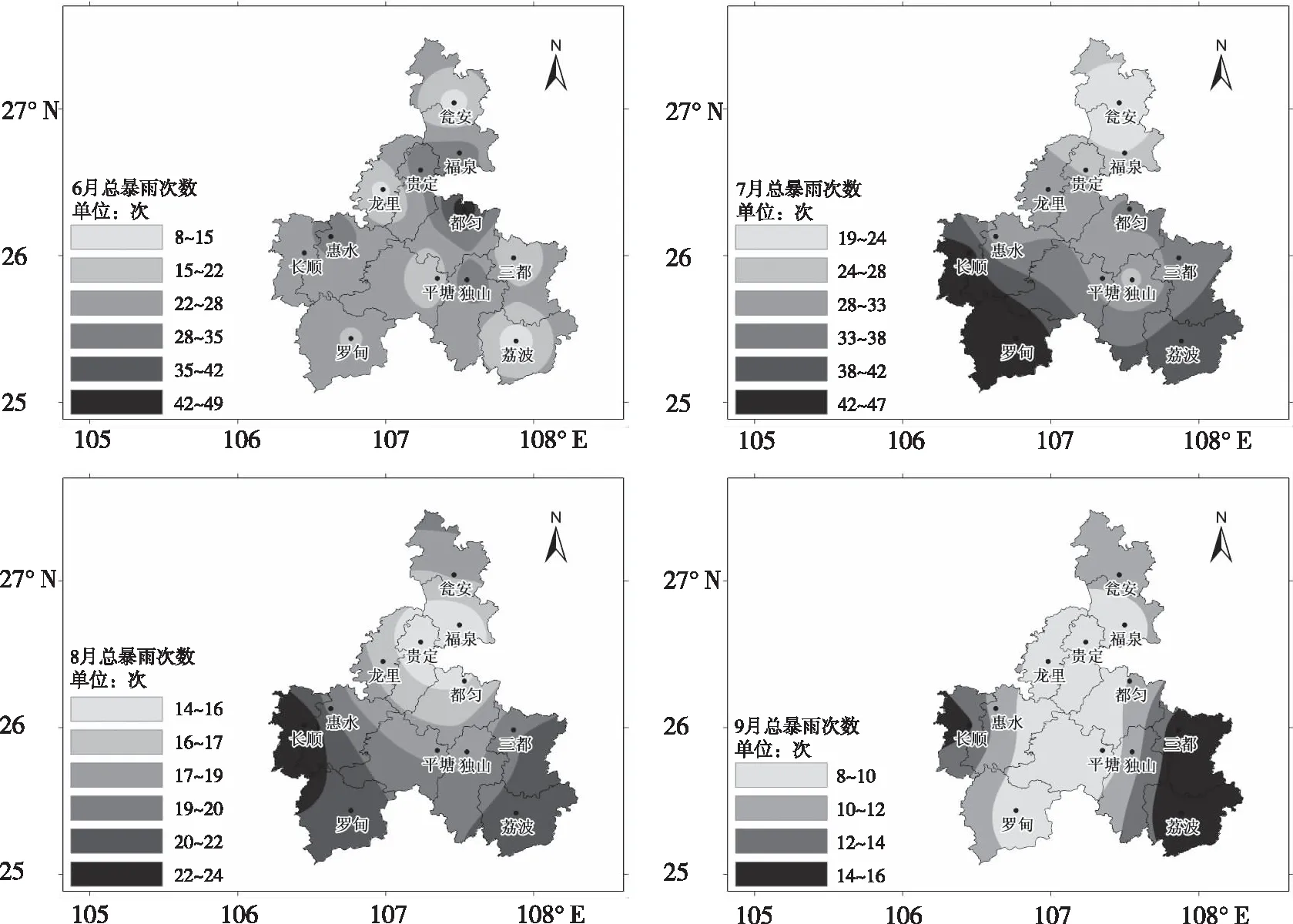

黔南州暴雨集中發生在5—9月,5月相對其它暴雨集中月次數較少,分析6—9月暴雨次數空間分布(圖5)發現,6月暴雨高發區域中心在都勻地區,除甕安、荔波等地受暴雨影響較小外,其余地區受影響程度較為均勻。7月暴雨分布較為特殊,整體為南多北少趨勢,較6月暴雨中心南移,西南部及東南部偏多,主要影響長順、羅甸、荔波等地,中部較為均勻,北部偏少。8月暴雨中心與7月類似,均出現在西南部、東南部地區,影響黔南州長順、羅甸、荔波、三都等地,與7月不同的是在福泉、貴定、龍里、都勻等中部地區出現明顯少暴雨中心。9月暴雨區域減小,主要影響三都、荔波、長順等地,甕安、都勻西部、獨山等地區有一定影響,其余地區影響較小。

圖5 黔南州暴雨高發月空間分布

黔南州大暴雨主要集中在5—8月。分析其空間分布(圖6)得出:5月大暴雨主要有2個高值中心,分別為三都、惠水,甕安、荔波、龍里、獨山等地大暴雨頻率較低,其余地區影響較為均勻。6月大暴雨中心由三都北移至都勻,大暴雨主要影響都勻、三都、羅甸等地,甕安、荔波等地受影響較小。7月大暴雨對都勻地區影響最大,其次是長順和三都地區,較6月低值中心由東南部的荔波轉變為西南部的羅甸地區。8月東部大暴雨中心再次南移回到三都地區,西部長順依舊受大暴雨影響較大,其次為荔波、都勻地區,剩余地區8月大暴雨頻率較小。

圖6 黔南州大暴雨高發月空間分布

3 暴雨突變及風險落區分析

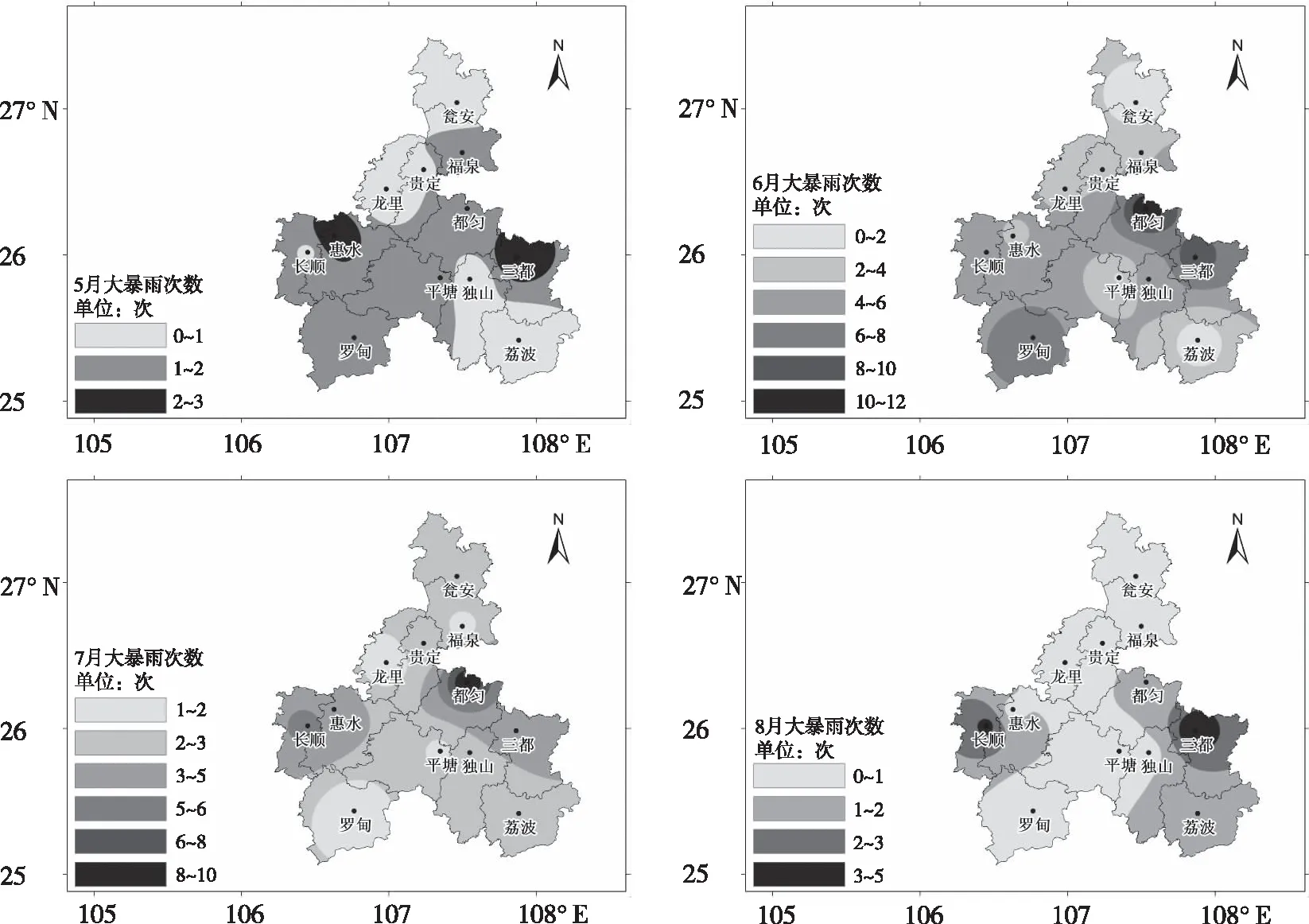

黔南州年暴雨次數變化較大,本文對年暴雨次數分別作了Mann-Kenddall檢驗、5 a滑動t檢驗、7 a滑動t檢驗(圖7),發現Mann-Kenddall檢驗和7 a滑動t檢驗無明顯突變。5 a滑動t檢驗結果顯示2000年前后存在1次突變,但這次突變不顯著,未通過0.05的顯著性檢驗;在2013年前后存在1次突變,且突變顯著,通過了0.05顯著性檢驗。

圖7 黔南州暴雨站次5 a滑動t檢驗

對暴雨風險因子進行空間加權得出暴雨歷史風險落區及暴雨風險趨勢落區(圖8)。暴雨歷史風險落區與暴雨風險趨勢落區基本一致,東部影響都勻、三都地區,西部影響長順地區。在暴雨歷史風險落區圖中,都勻風險最大,長順和三都風險次之。在暴雨風險趨勢落區中都勻、三都、長順風險一致,三都、長順地區較歷史風險落區強度更高,羅甸、龍里北部、貴定北部等地風險有微弱的上升,只有荔波地區在風險趨勢落區圖中較歷史風險落區減小,其余地區風險趨勢落區與歷史風險落區基本一致。

圖8 暴雨歷史風險落區(a)、暴雨風險趨勢落區(b)

黔南州面積26 200 km2,年平均降水較高風險區域占比34.8%,高風險區域占比11%;暴雨次數風險大部分區域為中風險,占全州面積約1/3,其次為較低風險;50%的區域大暴雨風險較低,近1/3的區域風險低,較高風險及高風險面積占比僅10.5%;在氣候傾向率方面,較高風險占比22.7%,高風險占比13.5%,在氣候變化趨勢上,仍有高于1/3的區域暴雨增長風險較高。綜合分析,暴雨歷史風險落區高風險面積占比16.7%,較高風險落區占比13.6%;暴雨風險趨勢落區則顯示,較高風險落區面積占比大于歷史風險落區占比,高風險落區面積小于歷史風險落區面積,總體來說,高風險區域及較高風險區域趨勢落區面積占比基本上無變化,中風險地區占比明顯減少,較低風險地區面積占比明顯增加。

表1 風險等級面積占比(單位:%)

4 結果與討論

通過對黔南州暴雨的時空特征分析,主要得出以下結論:

①1989—2019年,黔南州暴雨以0.133次/10a的速率呈現增長趨勢,暴雨主要出現在5—9月,最大值出現在7月, 31 a間只有1月未出現過暴雨天氣;大暴雨主要出現在5—8月,大暴雨次數最大值為6月,1月、2月、3月、11月、12月均未出現過大暴雨天氣。

②暴雨在黔南州有2個大值中心,分布位于中東部的都勻地區和西部的長順地區;黔南州大暴雨主要在都勻至三都地區,其次影響長順地區,甕安、龍里、平塘、荔波等地受大暴雨影響較小,呈“C”型少大暴雨區域。

③黔南州大部分地區暴雨均呈現增加趨勢,暴雨氣候傾向率主要出現3個強中心,分別為長順、貴定、三都,都勻雖然是黔南州暴雨中心之一,增長率卻較弱。貴定、龍里一帶暴雨雖然較少,但近年來暴雨增長率呈現增加趨勢,西部長順及東部三都地區均為降水和暴雨中心,且暴雨次數呈增加趨勢,暴雨風險有增加趨勢。

④暴雨月分布,6月集中在都勻地區,7—8月南多北少,9月東部西部多、中部偏少;大暴雨5月東部西部多,北部東南部偏少,6月集中在東部都勻、三都地區,8月主要集中在東部三都、西部長順地區。

⑤暴雨日數在2013年前后存在1次突變,暴雨歷史高風險落區主要在都勻、三都、長順等地,低風險主要為北部的甕安、龍里等地,暴雨風險趨勢高風險落區主要集中在三都、都勻、長順等地,低風險主要為北部甕安、福泉、龍里等地,三都、長順地區趨勢風險較歷史風險高,貴定、羅甸、龍里等地區趨勢風險與歷史風險相比風險上升;風險落區與趨勢風險落區高風險及較高風險面積占比分別為黔南州總面積的30.3%、28.1%。