198 例監護儀的不良事件分析

蔡權周,梁倩玲,何作民,林占權

1 佛山市食品藥品檢驗檢測中心藥品不良反應監測室 (廣東佛山 528000);2 佛山市第一人民醫院醫療設備科 (廣東佛山 528000)

監護儀作為常用的診斷設備,可以實時、連續、長時間地監測患者的重要生命體征參數,使醫護人員隨時了解患者的病情及發展趨勢,并對超出設定范圍的參數發出警報,使醫護人員及時進行有效的處理,從而提高護理的質量和效率,為臨床診斷和治療提供重要的參考依據。但監護儀由于應用范圍廣、各種零配件多、各類參數多,且使用時間長,臨床應用中較容易發生不良事件,甚至造成耽誤搶救、誤判病情等嚴重后果。《國家醫療器械不良事件監測年度報告(2020年)》[1]指出,醫用診察和監護設備不良事件占醫療器械總不良事件的9.93%,位居所有類別第二。此外,我國通過于2019年1月1日開始啟動的國家醫療器械不良事件監測信息系統收集醫療器械不良事件數據[2]。在國家醫療器械不良事件監測信息系統的流程設置上,為了落實醫療器械上市許可持有人的主體責任,醫療機構上報的不良事件在經過市級監測機構評價后,直接反饋給上市許可持有人(設備制造商)調查評價;上市許可持有人對不良事件進行調查后在系統上提交調查評價結果,為不良事件的分析提供更翔實、準確的參考。本研究回顧性分析由佛山市藥品不良反應監測中心收集的監護儀不良事件報告數據,從故障表現、故障部位和上市持有人調查評價方面開展統計分析,以為監護儀在臨床的正確使用和維護提供參考,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 資料來源

本研究通過國家醫療器械不良事件監測信息系統檢索2019年1月1日至2021年12月31日佛山市上報的監護儀不良事件,共計198例,將其全部納入統計分析。

1.2 方法

對納入分析的監護儀不良事件報告的故障部位、故障表現、故障原因、故障造成的傷害及上市許可持有人調查評價等進行整理和歸納,用Microsoft Excel 2010軟件進行統計分析。

2 結果

2.1 報告來源

198 例監護儀不良事件由佛山市42 家醫療機構上報,其中三級醫院121 例(61.11%)、二級醫院70 例(35.35%),一級醫院7 例(3.54%);涉及96 個科室,其中上報超過10 例的科室有婦產科21 例(10.61%)、手術室19 例(9.60%)、重癥監護室16 例(8.08%)、兒科14 例(7.07%)、急診室10 例(5.05%)。

2.2 產品情況

198例監護儀不良事件涉及11家上市許可持有人(設備制造商)及77種注冊證號,其中國產產品57種(不良事件數量155例),進口產品20種(不良事件數量43例)。按照注冊證號年份計算,2015年之前審批產品的不良事件126例,2015年及之后審批產品的不良事件72例。

2.3 故障部位和故障表現

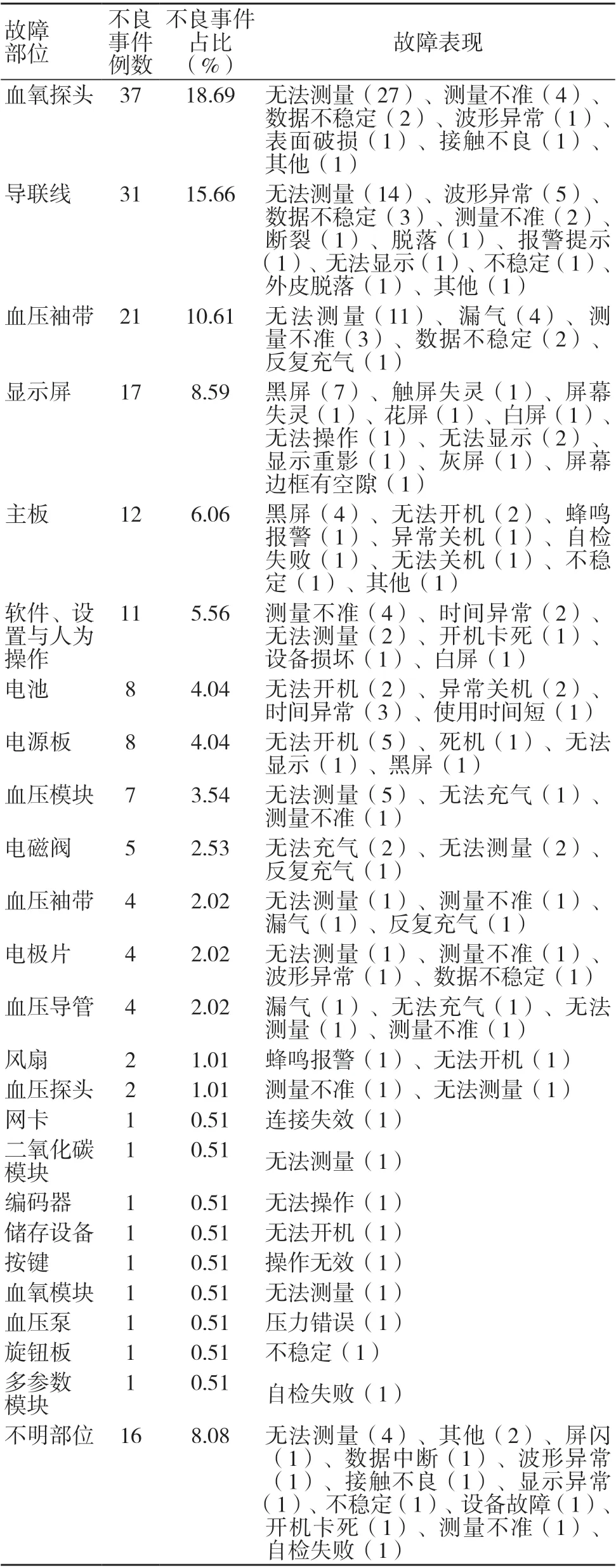

血氧探頭、導聯線、血壓袖帶、顯示屏、主板、軟件、設置與人為操作、電池等是監護儀故障高發的部位,具體見表1。

表1 監護儀故障部位和故障表現

2.4 故障造成的傷害

198 例監護儀不良事件中,被上市許可持有人標記為“嚴重傷害”的13 例,占6.57%;標記為“其他”的185 例,占93.43%。故障造成的傷害主要由血壓、心率、血氧等參數測量不準確或者無法測量引起;故障造成的傷害主要表現為延誤救治、影響臨床醫師判斷、手術延長等。

2.5 上市許可持有人調查評價

198例監護儀不良事件中,上市許可持有人評價178例(89.90%),未評價20例(10.10%),上報人和上市許可持有人對不良事件的關聯性評價見表2。

表2 不良事件關聯性評價

2.6 故障原因

通過分析使用單位提交的故障表現、上市許可持有人在國家醫療器械不良事件監測信息系統中提交的調查評價結果,對相關部位的主要故障原因及解決方案進行分析,見表3。

表3 監護儀主要故障原因及解決方案

3 討論

從報告來源來看,婦產科、手術室、重癥監護室、兒科、急診科等是監護儀不良事件報告較多的科室。醫院設備管理部門應加強相關科室對監護儀的定期維護保養,包括檢查、校準、維護、維修等方面,以保障監護儀在手術、急救、病情危重患者監護等特殊場景下使用能正常運行。

從故障部位和故障表現來看,血氧探頭、導聯線、血壓袖帶、顯示屏、主板、軟件、設置與人為操作、電池等是監護儀故障高發的部位。楊存等[3]的研究指出,導聯線頻繁的彎曲致使絕緣層破損,屏蔽線外漏現象最常發生,并最終導致導聯線的斷裂故障。謝瑩瑩和張曉斌[4]的研究指出,工程師未提醒使用科室經常對監護儀的電池進行充放電會導致電池損壞、不能蓄電等。陳靜等[5]在研究中指出,有源醫療器械使用時間越長,引起的不良事件越多。高其瑞等[6]在研究中建議,如果同一臺監護儀經多次維修后質控依然不合格,經維修工程師進行評估后可按醫院設備處置流程進行報廢。因此,醫院設備管理部門應加強相關易損部件的預防性檢查,如有損壞應及時更換;還應加強對超有效期使用設備的管理,根據上市許可持有人建議對超期使用的故障設備做報廢處理。

從故障造成的傷害來看,故障造成的傷害主要由于血壓、心率、血氧等參數測量不準確或者無法測量引起。因此,建議醫院對監護儀做定期校準。王曉龍和嚴漢民[7]的研究提到,如患者需要長時間監測,應定期更換佩戴血氧探頭的手指,避免數據出現差異。此外,上市許可持有人也應改進產品設計,以減輕上述風險。劉森等[8]通過分析建議上市許可持有人對關鍵部件故障增加更直觀的預警提示,以提示使用者可能發生的風險。

從關聯性評價來看,無論是上報人還是上市許可持有人,都認為多數監護儀不良事件的發生與產品有關。但上市許可持有人通過后續調查發現,部分無法確定的不良事件為醫護人員操作不當或患者原因導致,表明上市許可持有人的介入對不良事件原因的分析判斷起到了關鍵作用。王孝琪等[9]通過調查發現,醫護人員在監護儀各操作環節均存在不規范行為,涉及使用前評估和準備、開機和連接、設置和使用及使用后處置等環節。鑒于部分不良事件是由于醫護人員對醫療器械性能和使用說明書不熟悉、習慣性的錯誤操作等原因造成,應加強對醫護人員的維護培訓,以降低醫療設備使用風險,切實保障醫療安全。此外,醫療機構若不及時上報或僅僅籠統描述產品不穩定、產品出現故障而不詳細填寫故障具體表現,往往導致上市許可持有人無法查找原因,不利于后續風險的預防、控制。

總而言之,醫療機構應在按照中華人民共和國國家衛生健康委員會發布的《多參數監護儀安全管理》[10]中的相關標準,在做好醫療設備維護保養、安全管理的同時,正視不良事件的報送,會同上市許可持有人做好后續調查,以找出故障原因、對應做好預防糾正措施,降低醫療設備使用風險。