超聲骨刀在老年長節段腰椎管狹窄癥手術中的臨床應用

鐘鳴亮,陳榮春,陳勤,盧志軍,葉書熙

贛州市人民醫院脊柱外科 (江西贛州 341000)

腰椎管狹窄癥多由腰椎管容積減少、硬膜囊自身狹窄等引發的腰背痛、神經系統癥狀所致,患者癥狀表現為腰背部疼痛、間歇性跛行等[1-2]。近年來,隨著人口老齡化趨勢的加劇,腰椎管狹窄癥的發病風險增加,已成為危害老年群體健康的重要疾病。后路腰椎椎體間融合術(posterior lumbar interbody fusion,PLIF)是臨床治療腰椎管狹窄癥的常用術式,術中用長節段融合固定,手術的關鍵是確保全椎板切除,最大限度減輕神經組織損傷[3-4]。然而,椎板咬骨鉗、骨刀等傳統器械減壓速度較為緩慢,且電動鉆頭在高速旋轉下進行骨切割,容易導致術中難以把持手柄而損傷周圍軟組織,且切除的椎板形狀不規則,可能造成硬膜囊受損,導致出血量增加,引發多種并發癥,進而影響老年患者預后。超聲骨刀是一種切骨準確、產熱低的骨切割工具,主要通過超聲振動行骨骼切割,該項技術已被廣泛用于頸椎、腰椎管狹窄癥等多種疾病的手術治療[5]。鑒于此,本研究以82例老年長節段腰椎管狹窄癥手術患者為研究對象,通過分組對照,探討超聲骨刀在椎板切除過程中的安全性及有效性,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019 年1 月至2021 年7 月贛州市人民醫院收治的82 例老年長節段腰椎管狹窄癥患者,按隨機數字表法分為試驗組和對照組,各41 例。試驗組男23例,女18例;年齡63~78歲,平均(69.78±2.09)歲;體質量指數19.6~28.4 kg/m2,平均(23.51±1.19)kg/m2;病程8~29 個月,平均(18.74±2.13)個月;狹窄節段數,2個21例,3個17例,4個3例;椎管狹窄程度,中度16 例,重度25 例。對照組男24 例,女17 例;年齡62~77 歲,平均(69.85±2.17)歲;體質量指數19.5~28.6 kg/m2,平均(23.60±1.22)kg/m2;病程8~27 個月,平均(18.65±2.10)個月;狹窄節段數,2 個23 例,3 個16 例,4 個2 例;椎管狹窄程度,中度14 例,重度27 例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究獲醫院醫學倫理委員會批準,患者及家屬已簽署知情同意書。

納入標準:經CT、X 線片檢查確診,且年齡≥60歲;病變區域為2~4個節段狹窄;具有手術指征;精神良好,認知、語言、聽力系統無異常。排除標準:合并嚴重骨質疏松癥、心腦血管疾病、凝血功能障礙;既往有脊柱手術史;處于妊娠期;伴有嚴重腰腹退行性疾病;短期內服用過抗血小板聚集藥物。

1.2 方法

兩組均在術前MRI 及三維重建CT 模型下規劃最佳椎板減壓范圍,行PLIF 手術,即在氣管插管全身麻醉下取俯臥位,常規消毒、鋪巾,取后正中切口,依次切開患者的皮膚、筋膜、肌肉,充分暴露椎旁肌相關節段椎板及附屬結構;并在X 線下確定進針點,且將椎弓根螺釘引入椎弓根,安置連接棒。隨后試驗組使用超聲骨刀,該設備工作頻率為39 kHz,刀頭主振幅小于0.12 mm,配備片狀、鉤狀刀頭;術中應用超聲骨刀的片狀刀頭沿患者雙側關節突關節中線縱向切割,切透全層骨性結構后,再橫向切割減壓范圍內頭尾端椎板,然后以巾鉗把持椎板的一端向上緩慢提拉,同時用神經剝離子分離骨化韌帶與硬脊膜間的粘連,逐步將減壓節段的腰椎管后壁如“揭蓋”一樣整塊提起,脊髓后方即可獲得充分減壓,最終完全切除椎板。對照組使用傳統骨刀沿患者雙側關節突內側縱向切割,再橫向切割椎板,并運用椎板咬骨鉗切除棘突、雙側椎板,緩慢提拉椎板,再修整骨窗,行中央椎管、神經根管減壓,切除全椎板。兩組在切除椎板后,擴大側隱窩,取出突出間盤組織,充分減壓后行椎間隙植骨,長節段融合固定鈦棒,之后選用0.9%氯化鈉注射液反復沖洗,直至無活動性出血,術后放置引流管,逐層縫合,關閉傷口,并觀察至術后6個月。

1.3 觀察指標

比較兩組手術情況、疼痛程度、腰椎功能、術后并發癥發生情況。(1)手術情況:記錄兩組椎板切除時間、術中出血量。(2)疼痛程度:于術前、術后6個月采用視覺模擬評分法(visual analogue scale,VAS)進行評估,用標有0~10分的刻度尺量化疼痛度,評分越高則疼痛越劇烈[6]。(3)腰椎功能:于術前、術后6個月采用Oswestry 功能障礙指數(Oswestry dability index,ODI)進行評估,包括疼痛、生活自理、提物、睡眠、社會活動、站立等10個問題,每個問題0~5分,最高50分,評分越高表明腰椎功能障礙越嚴重[7]。(4)并發癥:統計兩組術后傷口感染、硬脊膜損傷、神經損傷等并發癥發生情況。

1.4 統計學處理

2 結果

2.1 兩組手術情況比較

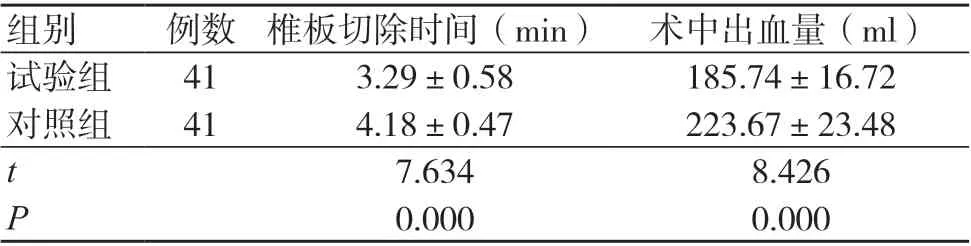

試驗組椎板切除時間短于對照組,術中出血量少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組手術情況比較(±s)

表1 兩組手術情況比較(±s)

組別 例數 椎板切除時間(min) 術中出血量(ml)試驗組 41 3.29±0.58 185.74±16.72對照組 41 4.18±0.47 223.67±23.48 t 7.634 8.426 P 0.000 0.000

2.2 兩組疼痛程度、腰椎功能比較

術前,兩組VAS、ODI 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后6個月,兩組VAS、ODI評分均低于術前,且試驗組低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組疼痛程度、腰椎功能比較(分,±s)

表2 兩組疼痛程度、腰椎功能比較(分,±s)

注:與同組術前比較,aP<0.05;VAS 為視覺模擬評分法,ODI 為Oswestry 功能障礙指數

組別 例數 VAS 評分 ODI 評分術前 術后6 個月 術前 術后6 個月試驗組 41 6.18±1.25 1.34±0.38a 33.51±2.74 4.98±1.05a對照組 41 6.23±1.29 2.07±0.56a 33.46±2.52 6.07±1.13a t 0.178 6.907 0.086 4.525 P 0.859 0.000 0.932 0.000

2.3 兩組術后并發癥發生情況比較

試驗組術后并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組術后并發癥發生情況比較[例(%)]

3 討論

腰椎管狹窄癥多發于老年人群,會引發腰背部疼痛、間歇性跛行等癥狀,對患者日常生活造成嚴重影響[8-9]。PLIF 是臨床治療腰椎管狹窄癥的重要術式,而術中切除椎板暴露硬膜囊是關鍵步驟[10-11]。針對腰椎管狹窄癥,以往臨床多借助骨刀、椎板咬骨鉗等傳統器械行減壓操作,切除全椎板,改善患者癥狀。但傳統器械在切除全椎板時邊緣不規則,椎板取出過程中易損傷硬腦膜,加之傳統骨刀易損傷神經組織,引發多種并發癥,增加患者痛苦[12]。

本研究結果顯示,試驗組椎板切除時間短于對照組,術中出血量少于對照組,術后VAS、ODI 評分及并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),表明借助超聲骨刀完成PLIF 手術具有椎板切除時間短、術中出血量少的優勢,在減輕老年長節段腰椎管狹窄癥手術患者術后疼痛、改善腰椎功能、減少術后并發癥方面具有較高的應用價值。原因在于超聲骨刀運用高頻振幅反復沖擊,可使接觸組織細胞出現氣化,從而精準切除全椎板,且對相鄰的軟組織影響較小,可縮短椎板切除時間,提高手術的安全性[13-14]。超聲骨刀在切骨過程中,高頻振動的刀頭與骨組織接觸面可產生熱效應和空化效應,從而減少術中出血量;熱效應還可促進局部微血管收縮,從而起到迅速止血的作用。超聲骨刀的振動頻率不會直接損傷硬膜及血管等軟組織,且刀頭振幅較小,加之腦脊液的緩沖作用,可保護神經組織,減少術后并發癥的發生,進而減輕患者痛苦,改善預后;同時,軟組織結構的彈性遠超骨性結構,故可耐受較強的超聲振動,避免機體軟組織受損,為超聲骨刀在老年長節段腰椎管狹窄癥手術中的骨切割操作創造安全的環境[15]。另外,因超聲骨刀具有損傷小、出血量少、痛苦輕等特點,老年患者術后可盡早下床活動,有助于維持脊柱穩定,減輕術后腰背痛,進而促進患者術后腰椎功能恢復。但是,臨床在借助超聲骨刀完成PLIF 手術時,針對腰椎管嚴重狹窄部位需注意切割深度的控制,避免刀頭在單一部位長時間停留,從而最大限度減少手術器械對硬膜的機械刺激和熱刺激,降低硬膜損傷的發生風險。

綜上所述,將超聲骨刀用于老年長節段腰椎管狹窄癥手術的效果良好,可有效縮短椎板切除時間,減少術中出血量,緩解患者術后疼痛,促進腰椎功能恢復,且并發癥較少。然而本研究仍存在一定的局限性,如樣本量不足、觀察時間有限等,可能導致研究結果不夠可靠,臨床需進一步完善試驗設計,擴大樣本量,延長觀察時間,以進一步證實超聲骨刀在老年長節段腰椎管狹窄癥手術中的應用價值,為臨床提供更可靠的參考。