綠色通道質控管理對急性缺血性卒中患者急診救治效果及預后的影響

程美娟,李霞

江西醫學高等專科學校第一附屬醫院 (江西上饒 334000)

急性卒中是由腦局部血供異常引起的神經功能損傷,發病急、進展快,其中70%~80%為缺血性卒中,且男性發病率較高[1-2]。臨床治療的關鍵在于盡快疏通閉塞血管,其中,靜脈溶栓可通過溶解血栓中的纖維蛋白達到疏通血管的目的,是血管再通的重要干預措施。但靜脈溶栓的時間窗限定在4.5~6.0 h 內,一旦錯過最佳救治時機,將導致救治效果明顯下降[3]。目前,我國針對急性卒中患者從急診室到溶栓治療的時間間隔較長,故需對急性卒中急救流程進行全面科學管理,以確保救治效果,提高患者生存率。有研究表明,完善溶栓治療綠色通道管理可明顯縮短急救時間,提高治療效果[4]。基于此,本研究進一步探討綠色通道質控管理在急性缺血性卒中患者中的應用效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析2018 年8 月至2019 年8 月我院急診科收治的46例急性缺血性卒中患者的臨床資料,將其設為對照組;回顧性分析2019 年9 月至2020 年9 月醫院急診科收治的46 例急性缺血性卒中患者的臨床資料,將其設為觀察組。對照組男28 例,女18 例;年齡43~74 歲,平均(63.27±6.63)歲;有高血壓史27 例,糖尿病史11 例,冠心病史5 例,卒中史7 例。觀察組男27 例,女19 例;年齡44~75 歲,平均(63.59±6.24)歲;有高血壓史26 例,糖尿病史9 例,冠心病史7 例,卒中史8 例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

納入標準:符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[5]中急性缺血性卒中相關診斷標準;均接受靜脈溶栓治療;發病時間≤6.0 h。排除標準:凝血功能異常;嚴重呼吸系統、腎臟等疾病;拒絕溶栓治療。

1.2 方法

對照組采取常規急救管理,即參照《急診預檢分級分診標準》[6],實施分級、分區救治:將急診診治區分為紅區(搶救區)、黃區(觀察區)、綠區(輸液區),將患者病情嚴重程度分為1級(立即診治)、2級(10 min 內急診處理)、3級(黃區觀察)、4級(綠色診治),待患者至急診科后,由分診護士接診、掛號,采用美國國立衛生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS)進行神經功能評估,最終經頭顱CT、心電圖等檢查確診后,通知神經科制定搶救方案。

觀察組在對照組基礎上聯合綠色通道質控管理,具體如下。(1)籌建綠色通道:組建一支包含急診、影像、檢驗、神經、導管等科室人員的卒中急救團隊,明確各科人員職責;建立卒中急診綠色通道工作流程,包括快速識別急性缺血性卒中、分診、開通靜脈通道、評估神經功能(NIHSS 評分)、檢查、溶栓治療等,并于搶救室設置卒中專用床位,配備溶栓藥物、急救包。(2)綠色通道實施:待患者至急診科后,由分診護士快速識別卒中,并根據發病時間(≤6.0 h)將患者安排至紅區,立即開啟綠色通道,由責任護士電話通知急救團隊人員就位,由搶救護士開通靜脈通道、置管、排除低血糖,由責任護士與醫師攜帶溶栓急救包護送患者行頭顱CT 檢查,要求家屬快速簽署知情同意書,并于溶栓前評估患者神經功能(NIHSS 評分),溶栓后患者留置搶救室繼續觀察。(3)質量管理:每月開展1次急救團隊例會,修訂完善急救各環節存在的問題,由責任護士專門記錄患者搶救各環節時間點,包括發病時間、分診時間、接診時間、溶栓小組就位時間、CT 檢查時間、CT 檢查報告時間、簽署知情同意書時間、溶栓治療時間等,并在質控表上記錄溶栓前后NIHSS 評分。

1.3 觀察指標

比較兩組入院到靜脈溶栓開始給藥時間(door to needle time,DNT)、DNT 達標率(DNT ≤60 min 為達標)、神經功能(溶栓前、后,采用NIHSS 評估,分值0~42 分,評分越高表示神經功能缺損越嚴重[7])及病死率。

1.4 統計學處理

2 結果

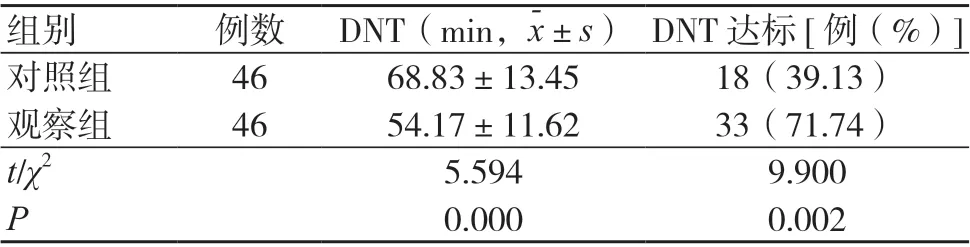

2.1 DNT 和DNT 達標率

與對照組比較,觀察組DNT 縮短,DNT 達標率升高,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組DNT 和DNT 達標率比較

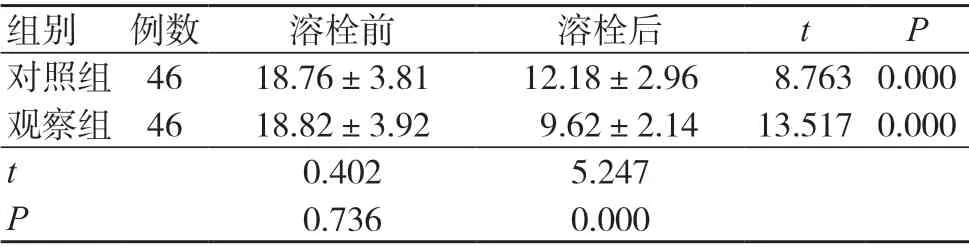

2.2 神經功能

溶栓前,兩組NIHSS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);溶栓后,兩組NIHSS 評分均降低,且與對照組比較,觀察組降低更顯著,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組NIHSS 評分比較(分,±s)

表2 兩組NIHSS 評分比較(分,±s)

注:NIHSS 為美國國立衛生研究院卒中量表

組別 例數 溶栓前 溶栓后 t P對照組 46 18.76±3.81 12.18±2.96 8.763 0.000觀察組 46 18.82±3.92 9.62±2.14 13.517 0.000 t 0.402 5.247 P 0.736 0.000

2.3 病死率

觀察組病死率為2.17%(1/46),低于對照組的6.52%(3/46),但差異無統計學意義(χ2=0.261,P=0.307)。

3 討論

急性卒中是急診科常見疾病,致殘、致死率較高,一旦患病,會對患者及家屬均造成不良影響[8-9]。于發病后4.5~6.0 h 給予溶栓治療被證實可降低急性卒中患者殘疾率,且越早實施治療療效越佳[10-11]。因此,建立系統、有效的急診流程至關重要。

急診科分級、分區管理可縮短患者候診、檢查結果回示時間,從而為重癥患者爭取最佳救治時間[12]。綠色通道管理模式在規范救治流程、提高患者生存率等方面的效果顯著。相關研究表明,對急性缺血性卒中患者在實行急診科分級、分區管理基礎上采取綠色通道管理策略,利于提高靜脈溶栓效果,縮短靜脈溶栓時間,具有較高的應用價值[13-14]。本研究結果顯示,觀察組DNT 短于對照組,DNT 達標率高于對照組,溶栓后NIHSS 評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),表明綠色通道質控管理可縮短急性缺血性卒中患者DNT 時間,提高DNT 達標率,減輕患者神經功能缺損程度,與張海華等[15]的研究結果相似。本研究兩組病死率比較雖無顯著差異,但實施綠色通道質控管理后,患者病死率呈降低趨勢,分析兩組無顯著差異的原因可能與本研究選取樣本量小有關。本研究在急診分級、分區管理的基礎上實施綠色通道質控管理,對急診護士分診、神經科醫師接診、CT 檢查、溶栓準備等環節進行優化管理,實現卒中患者急救護士識別與分診、急救團隊快速就位、神經科醫師準備接診、溶栓準備快速完成、影像檢驗無縫隙銜接,進而縮短患者DNT 時間,提高DNT 達標率。卒中的救治涉及多個部門、學科的協作,因此本研究組建了包含卒中溶栓治療涉及的多個學科救治團隊,協調各部門,明確人員分工,充分發揮急診綠色通道的積極作用。此外,綠色通道質控管理通過定期開展多學科團隊會議對院內卒中急救延誤問題進行討論整改,并根據本院實際情況修訂、優化急救流程,實現急診救治質量持續改進,如常規流程中由急診醫護護送患者行CT 檢查,完成檢查后再回急診科,而后呼叫神經科醫師會診,極易延誤溶栓時間,加重神經功能損傷,而優化后的急診流程中急診護士初篩后即通知卒中急救小組,各部門人員提前就位,再送患者至CT 室檢查,且搶救室配備溶栓藥物急救箱,避免現場因配備藥物而延誤救治,最大限度地縮短急救流程時間,確保患者獲得最佳救治時間,減輕神經功能損傷。

綜上所述,綠色通道質控管理可有效縮短急性缺血性卒中患者DNT,提高DNT 達標率,并減輕患者神經功能損傷,改善預后。