我國養老保險制度中的性別不平等及其應對

王 健

(中南大學 法學院,湖南 長沙 410012)

一、問題與背景

自2000年我國邁入人口老齡化社會后,養老保險制度即成為我國經濟學者、社會保障學者和社會法學者等所關心的重要議題之一。由于養老保險關涉諸多老齡者退休后經濟生活的保障問題,因此世界各國均特別重視以不同形態的養老保險制度保障老齡者退休后的生活品質。改革開放以來,為配合國有企業的改革,我國養老保險的法制化成績斐然,有目共睹(1)1986年國務院頒布的《國營企業實行勞動合同暫行規定》第26條規定,國家對勞動合同制工人的退休養老實行社會保險制度,將勞動合同制工人納入養老保險制度。1997年《國務院關于建立統一的企業職工基本養老保險制度的決定》提出養老保險制度的覆蓋面要擴大至城鎮所有企業及其職工,城鎮個體勞動者也應當被納入進來。2005年《國務院關于完善企業職工基本養老保險制度的決定》進一步明確各類勞動者都應當參加企業職工基本養老保險。。近年來,以2010年頒布的《社會保險法》第3條確立的廣覆蓋原則為基本方針,我國養老保險參保人數急劇增加,覆蓋面也隨之迅速擴大。截至2021年底,我國退休人員的養老金已經實現“17連漲”,且自2018年起,連續三年保持5%左右的上漲幅度。

然而,隨著我國人口老齡化和少子化現象的日益加劇,養老保險的基金收支平衡等基礎性問題逐漸凸顯。為因應多元、復雜的社會變化,學界對養老保險制度的反思與探索也在同步進行之中,而使得我國養老保險制度“賬面下”的問題逐漸被關注。特別是我國這些年來經濟結構的轉型、服務業的擴展以及教育的普及,提高了女性的就業機會,同時也降低了女性對其男性配偶的經濟依賴,從而使得養老保險制度的性別研究相對重要。2021年5月31日中共中央政治局召開會議明確指出為進一步優化生育政策,實施一對夫妻可以生育三個子女的政策及配套支持措施。為更好地實施三孩政策以及保障女性權益,2021年9月27日國務院發布的《中國婦女發展綱要(2021—2030)》明確提出:“婦女平等享有社會保障權益,保障水平不斷提高。完善惠及婦女群體的社會保障體系。在制定修訂社會救助、社會保險等相關法律法規以及覆蓋全民的社會保障體系工作中,關切和保障婦女的特殊利益和需求……縮小社會保障的性別差距。”在這樣的背景下,養老保險的制度設計是否會加劇原本的性別不平等分配?在擴大養老保險覆蓋面的過程中女性群體能否均沾制度利益?諸如此類問題越來越受到學界的關注。

目前,國內討論養老保險議題多以整體財務平衡為主要考量,研究養老金性別差異的文獻并不多見。較早研究此問題的學者潘錦棠認為,養老保險制度中有性別利益問題[1]。學者劉秀紅認為,我國養老保險改革過程中存在著明顯的性別差異,表現在覆蓋面、享受條件、計發辦法與待遇水平等規定的變化上,女性群體利益得不到相同的保障[2]。根據2011年《第三期中國婦女社會地位調查主要數據報告》的數據顯示,我國城鎮老年女性的首要生活來源為自己的離退休金或養老金的比例為54.1%,遠低于男性的79.3%,二者之間的差距為25.2%。王亞柯、夏會珍通過2013年和2018年中國收入分配課題組(CHIPS)的數據,發現2013—2018年間,我國城鎮職工養老保金性別差距仍在進一步擴大,女性養老金收入占男性收入的比重由88%下降為80%[3]。可見,我國男性與女性之間養老金差距總體呈現逐年擴大的趨勢。基于此,有必要分析我國養老保險制度中性別不平等的現狀與成因,以便更清晰地呈現我國養老保險制度如何復制、延續甚至強化女性群體在經濟安全上的弱勢地位及依賴角色,從而在此基礎上提出減輕我國養老金性別不平等的對策與建議。

二、由隱性轉向顯性:我國養老保險制度中性別不平等的現狀檢視

長期以來,我國學界對養老保險制度的研究并未跳出男性養家模式的研究范式,因而使得我國養老保險的性別不平等問題一直被有意無意地忽視。隨著研究的深入和女性權利意識的提高,我國養老保險制度中的性別不平等問題逐漸顯現,主要表現在:一方面,在人口老齡化背景下,面對貧困女性化問題,我國養老保險制度難以有效保障女性的經濟安全;另一方面,我國養老保險制度在退休年齡和保費繳納的設計上一直存在隱蔽的“性別盲視”問題。

(一)貧困女性化:我國養老保險制度難以有效保障女性的經濟安全

根據2021年5月我國第七次人口普查公布的數據顯示,0~14歲人口為25 338萬人,占17.95%,同時60歲及以上人口為26 402萬人,占18.70%(其中65歲及以上人口為19 064萬人,占13.50%),表明我國60歲及以上高齡者的人數已經超過0~14歲的兒童人數。與此同時,65歲及以上的人口占比達13.50%,也就意味我國即將邁入聯合國定義的深度老齡化社會(2)依據聯合國的定義,當一個國家或地區65歲及以上人口占比超過7%時,意味著邁入老齡化社會;達到14%,為深度老齡化社會;超過20%,則進入超齡化社會。。特別值得注意的是,由于我國女性預期壽命逐漸長于男性(見表1),導致在65歲及以上的老齡人中,女性比例逐漸高于男性,出現“老齡人口女性化”的特點。與此同時,貧困有向女性,尤其是老年女性集中的趨勢,從而出現“貧困女性化”(feminization of poverty)現象。從我國的貧困人口來看,貧困人口絕大多數由女性和兒童構成,且其弱勢程度有日益嚴重之趨勢。

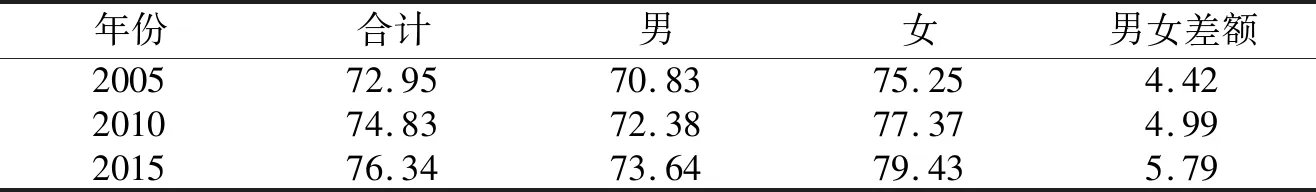

表1 2005年至2015年我國男女人口平均預期壽命(3)數據來源于《中國統計年鑒2021》。需要說明的是,截止到2022年9月4日,我國第七次人口普查關于人口平均預期壽命的數據尚未發布,因此《中國統計年鑒2021年》中我國人口平均預期壽命的最新數據仍然為第六次人口普查的數據。 (單位:歲)

長期以來,由于我國統計資料的簡略與性別忽視,導致學界難以追蹤女性的貧困狀態和趨勢,從而使得“貧困女性化”問題在我國一直處于不被看見的狀態。加上,由于我國的婚姻和家庭結構相對穩定,使得女性的貧困經歷被隱藏、覆蓋在婚姻生活與家庭依賴者身份中。結婚率高、傳統的孝道觀念與家庭照顧義務仍然能發揮功能,也在一定程度上令老年婦女的經濟安全問題獲得緩解。然而,隨著我國離婚率、女性喪偶率、高齡女性失能率以及單親母子/女家庭數量的增加,“貧困女性化”的問題也逐漸進入人們的視野。對此,我國養老保險制度卻并未有效發揮其保障老年女性經濟安全的功能。尤其是在女性平均預期壽命比男性長將近6歲(見表1)的情況下,當男性養家者去世之后,由于我國老齡女性難以分享其配偶的養老金[4],從而進一步加劇了“貧困女性化”的現象。

為因應社會及勞動力市場結構的改變,世界銀行將1994年提出的三層養老金保障建議在2005年修改為五層,即第零層為非繳費性養老保險及補助;第一層為強制性的基礎養老保險制度;第二層為企業年金制度;第三層為商業養老保險;第四層為家庭及代際間供養制度[5]。然而,我國多層級、多支柱的養老保險制度尚未完全建立,養老保險制度的建構重點仍處在第一層,即居民養老保險和職工養老保險。其中,居民養老保險不需要勞動關系即可自愿加入,財源主要來自個人繳費,而職工養老保險則需要以勞動關系為前提,財源主要由用人單位和個人共同繳納的保費構成,因此二者在覆蓋范圍、保費負擔、待遇水平等方面存在顯著差異。

正如日本學者上野千鶴子所言,社會領域的劃分和與之對應的性別分配并不是按照“能力”,而是按照“禁止”和“排除”來實現的[6]154。“男主外、女主內”“生產歸男性、家務歸女性”的家庭模式一直是我國社會的典型分工,這種性別分工模式中內含的“禁止”與“排除”使得以照顧丈夫生活、教育子女、照料老人為業的女性難以以勞動者的身份進入職工養老保險制度,而大多只能以居民身份來參加較為靈活的自愿性繳費的居民養老保險制度(4)根據中國健康與養老追蹤調查CHARLS 2015的數據顯示,在城鎮職工養老保險中,男性比例達到21%,遠高于女性的12%。參見中國健康與養老追蹤調查官網.CHARLS 2015全國追訪數據于2017年5月31日正式公開發布[EB/OL].(2022-09-03)[2017-05-31].http://charls.pku.edu.cn/index/zh-cn.html.。然而,我國居民養老保險待遇水平遠低于職工養老保險待遇水平。根據《2021年人力資源和社會保障事業發展統計公報》的數據顯示,2021年我國共有城鎮職工退休人員1.3157億人,城鎮職工養老金支出56 481億元,由此可以計算出2021年全國城鎮職工月人均養老金待遇為3 577元。與之對應,2021年我國城鄉居民養老保險實際領取待遇人數為16 213萬人,基金支出為3 715億元,由此可以計算出2021年全國城鄉居民月人均養老金待遇為191元。可見,城鄉居民養老保險待遇根本無法與較為優渥的職工養老金相提并論,也無法保障老齡女性最基本的生活品質,從而導致大量老齡婦女成為經濟依賴者,即要么依賴家庭及代際間供養(5)對于老年女性而言,其子女等家庭成員的經濟支持功能總體上正在呈現弱化的趨勢。主要原因有三:其一,無子女和單親家庭正在成為一個越來越大的社會階層,當離婚女性或中年單親女性成為老年人時,她們將很難得到成年子女的幫助;其二,越來越多65歲以上的老年女性將孤獨地生活,屬于她們家庭的世代將是“長的”,屬于她們家庭的子女、兄弟姐妹和堂表兄弟的數目將“縮小”;其三,在我國一般依靠兒子來贍養老年父母,但“兒子赤字”正在成為社會性危機。據統計,到2025年,大約30%的中國60歲婦女將沒有兒子。參見喬治·馬格納斯. 人口老齡化時代:人口正如何改變全球經濟和我們的世界[M]. 余方,譯.北京:經濟科學出版社,2012:4,135.,要么依賴社會救助制度的兜底保障。

(二)性別盲視:我國養老保險制度設計中的性別差異

自19世紀末德國俾斯麥政府將養老保險作為一項法定的國家制度后,養老保險制度遂被其他大多數工業國家所效仿。作為工業社會的產物,養老保險制度建立在兩個假設之上,即充分且連續的就業以及穩定的核心家庭結構。正基于此,養老保險制度也被女權主義者視為一個男性福利國家的產物,其早期的形成與發展不僅與女性無太大的關系,而且在養老金領取主體中還存在隱性的“性別陷阱”,使得女性非常容易落入貧困的境地[7]。著名學者Costa Esping-Andersen在其極具影響力的《福利資本主義的三個世界》中也只注意到“去商品化”(福利的提供在多大程度上減輕市場對公民生活的控制)和“去階層化”(福利制度下的資源再分配在多大程度上改變或反映了階級的不平等)這兩個指標,并未跳出男性養家模式(male-breadwinner modle)的概念[8]。因此,為增加女性在經濟生活上的自主性和獨立性,進而降低在家庭中男性父權對女性生活控制的程度,Costa Esping-Andersen在《后工業經濟的社會基礎》中進一步提出了“去家庭化”的標準[9]。事實上,由于養老保險請領資格和待遇給付水準與年齡、工齡、就業所得等因素息息相關,而女性傳統角色往往與勞動力市場脫節,使得養老保險在制度設計上一直存在隱蔽的“性別盲視”問題,進而造成了老齡女性在經濟保障上的弱勢和依賴地位。

首先,退休年齡中的“性別盲視”。我國養老保險制度中的退休年齡一直沿襲中華人民共和國初期的規定,即男性60周歲,女干部55周歲,女工人50周歲。這種性別差異的規定,在當時被認為是對弱勢女性的傾斜照顧,以使女性盡量多地在家庭中承擔家務照料。隨著我國女性預期壽命逐漸高于男性,這種規定已經越來越不利于女性,尤其是在養老保險的制度設計中,退休后能領取多少養老金與繳費年限直接相關。根據2005年《國務院關于完善企業職工基本養老保險制度的決定》的規定,每繳費一年,按照指數化個人平均工資和社會平均工資平均值的1%增發養老金,上不封頂;個人賬戶養老金的計發辦法為個人賬戶積累額除以實際計發的月數(依據職工退休時城鎮職工平均預期壽命、本人退休年齡等因素確定)。顯然,退休年齡過低導致女性繳費年限過短,進而影響女性領取養老金的水平。

其次,保費繳納中的“性別盲視”。我國當前的城鎮職工養老保險制度,往往是以全職且工作年資不中斷的男性養家模式為主的一種設計,強調的是工作成就的社會保險方案,即繳費越多、繳費越穩定連續,對養老保險基金的貢獻也就越大,因此退休時領取的養老金水平自然也就更高。質言之,退休后養老金的計發辦法與個人勞動收入高度相關。根據《第三期中國婦女社會地位調查主要數據報告》調查顯示,我國18~64歲的女性就業者勞動收入多集中在低收入和中低收入組,且城鄉在業女性的年均勞動收入僅為男性的67.3%和56%。由于女性勞動者的收入普遍低于男性,養老保險制度這種保費繳納規定自然會進一步拉大養老金水平的性別不平等。

最后,需要補充說明的是,除了在統計資料上可看出我國男性與女性在養老金資源分配上的不平等外,我國養老保險制度設計中的性別不平等還能在“劣勢累積”(cumulative disadvantage)理論這一質性研究中獲得相對清晰的呈現。“劣勢累積”理論強調生命早期階段的劣勢可能累積,進而影響生命周期晚期階段的結果,這些可能產生影響的因素會隨著生命周期的發展而累積,因此生命早期所遭遇的劣勢或不平等可能累積,并在生命晚期產生不利的結果[10]。由此理論推之,由于早期承擔家務照料的角色,導致我國女性工作不連續甚至長期離開勞動力市場,而養老保險制度設計中的年資和繳費要件則使得女性這一劣勢因素在其生命歷程中被逐漸累積。隨著承擔家務工作的時間拉長,女性離開勞動力市場的時間也就越長,長期而言,其老年經濟不安全的風險無疑也會隨之增加。詹鵬的研究表明,男性養老金收入的額度比女性高88%,男性養老金收入與老年人個人收入的占比也比女性高13%[11]。因此,不得不說,在一定程度上我國養老保險制度的“性別盲視”復制,加劇了女性早期的劣勢與不平等。

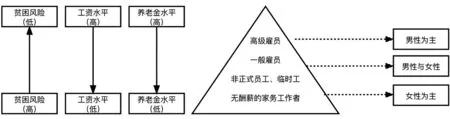

三、我國養老保險制度中性別不平等背后的原因:在就業、照顧與依賴之間

正是在養老保險領域中,人們最深切地感受到了女性的系統性劣勢(systemic disadvantage)[12]。然而,與男性相比,為何女性在養老保險制度中處于系統性劣勢的地位?在經濟高度發展的社會中,女性遭到社會福利制度的不平等對待,主要原因有三:其一,勞動力市場中的性別歧視,使得女性的薪資所得較男性低;其二,女性常常受制于傳統的、刻板的性別角色期待,需要承擔大量的家庭照料工作;其三,社會保障制度給付的不當設計[13]。我國學者秦秋紅、王苗苗認為女性養老的困境有社會關注度低、不完善的養老保險制度、受教育程度低和勞動參與率低四個方面的原因[14]。誠然,導致女性在養老保險制度中處于系統性劣勢地位的原因有遠因有近因,有隱性有顯性,絕非單因所致,但是歸納起來原因主要有兩個:一個是女性在勞動力市場中的不利地位,一個是養老保險制度的不完善。進一步來看,本文以為女性在勞動力市場中的不利地位是更為主要的原因,理由在于:雖然目前我國養老保險的給付設計有諸多不完善之處,但那些不完善的給付設計是跟隨著男女年輕時的就業所得和工作地位的差異而存在的。換言之,養老保險本身的制度設計是性別中立的,其不完善性是因為女性勞動力市場進出的不穩定性,甚至就業歧視的社會結構因素而凸顯的。在這種情況下,女性在勞動力市場的就業層級比男性更低,并且即使就業,其工資薪資也相對比男性低。女性在年輕時的這些經濟弱勢會隨著生命歷程的轉換,延伸到其老年的生命領域中,從而造成養老金水平的差異(見圖1)。因此,本文認為女性在勞動力市場中的不利地位,包括非正規就業形態、被忽視的照顧責任以及經濟依賴處境是我國養老保險制度中性別不平等背后的主要原因。

圖1 我國男女就業模型與貧困風險、收入和養老金等級的關系

(一)女性“M型”的非正規就業形態

有學者通過研究晚近西方工業化國家的女性就業發現,女性一生的勞動參與狀況呈現“M型”狀態[15]。詳言之,從女性的一生來分析其勞動參與狀況,多數西方發達國家的女性在婚前往往便進入勞動力市場,此時女性勞動參與率達到最高點;隨著女性結婚或生小孩之后,其逐漸離開勞動力市場,女性的勞動參與率逐漸降低;直到小孩學齡階段,這些女性逐漸再重新回到勞動力市場,從而導致女性的勞動參與率又逐漸升高。由于女性進入、離開以及再投入勞動力市場形成了兩個就業高峰,因此形成“M型”的非正規就業形態。此種所謂“M型”的非正規就業形態,與我國當前女性的就業形態較為相似,其在勞動力市場上多承擔“次級工作者”的角色,在結婚或生小孩后,往往選擇中斷就業、回歸家庭,而在孩子步入學齡階段后,又選擇重新進入勞動力市場。這種勞動力市場中的“次級工作”角色和“M型”非正規就業形態意味著女性主要集中在美容美發、電子、餐飲、皮革等勞動力密集的行業,而男性則多集中于石油、電力、鋼鐵、運輸等資本較為密集的行業,其背后邏輯仍然在于女性“持家”而非“養家”的性別分工,女性在勞動力市場所獲取的薪資只是家庭經濟的“零用錢”(pin money)而已。這顯然不僅無助于改善女性低薪、經濟弱勢的劣勢處境,也無助于女性養老保險的保費貢獻和年資累積。

(二)被忽視的家庭照顧勞動

“‘家庭主婦勞動者’是個多么奇妙的詞匯。就在20多年前,社會上還遍布著這種社會共識,只要是家庭主婦就不會是勞動者,只要是勞動者就不會是家庭主婦。說起家庭主婦,就一定是沒有工作的人。但是,經過經濟高速發展的10年,既是家庭主婦又是勞動者的已婚女性勞動力市場隨之出現。”[6]172在我國社會經濟結構大幅變遷的背景下,男性單一養家模式越來越難以維持。加之,服務業的興起為女性提供了一種在一定程度上可以靈活兼顧家庭的勞動方式,從而使得越來越多的家庭主婦進入勞動力市場就業。然而,無論是家庭主婦還是勞動者,女性必須面臨兼顧生育以及對家中老、病、殘等人口的照顧(持家者)與職業工作(勞動者)的角色沖突,此時女性更趨向于(自愿或被迫)選擇中斷就業而回歸家庭(見表2)。據統計,我國女性無償家務和照顧付出的時間是男性的2.6倍[16]。然而,由于我國長期照護制度尚未建構、育嬰給付的缺失以及公共托育政策的不健全,導致沉重的家庭照顧責任大量落在女性身上,使得女性不得不犧牲自己的時間和機會成本。因此,正如德國學者考夫曼所言“養豬的人是社會的生產性成員,而養育人的人則是社會的非生產性成員”[17],家庭照顧勞動在我國難以被視為“有價值的勞動”,我國相關的社會制度往往對于女性所付出的這種勞動,無論在法律層面還是在經濟層面都沒有任何補償,它被置于一種無權利的境地中。這不僅會影響女性的生理、社會和情緒方面的健全發展,更會影響女性老年后養老金的待遇水平,加劇了老齡女性的經濟貧困。

表2 2019年我國城鎮按年齡、性別分因料理家務未工作的比率構成(6)數據來源于《2019年中國勞動統計年鑒》。需要說明的是《2020年中國勞動統計年鑒》并未統計相關數據,因此我國城鎮按年齡、性別分因料理家務未工作比率的最新數據截止到2019年。 (單位:%)

(三)終身的經濟依賴者

恩格斯在《家庭、私有制和國家的起源》一書中指出:“Familia這個詞,起初并不表示現代庸人的那種脈脈溫情同家庭齟齬組合起來的理想;在羅馬人那里,它起初甚至不是指夫妻及其子女,而只是指奴隸。”[18]因此,Familia這一拉丁詞最初的意義是指包括從家奴到家畜的世代單位,其內涵深刻反映了男性父權對女性的控制,以及女性對男性父權的依賴。在現代社會,女性對男性的經濟依賴依然明顯,它是養老保險制度性別不平等的另一個深層原因,使得女性依附于男性,成為男性養家者的眷屬而獲得社會養老保障。這種經濟依賴導致的性別不平等在離婚后女性經濟的脆弱性中得到顯著體現。在婚姻中,男性比女性受益更多,因為女性提供了大量的無償的家務勞動,從而使男性增加收入,而當婚姻解散時,女性的經濟資源瞬間變得不穩定(7)據美國的數據顯示,以離婚為轉折點,女性的生活水平會直線下降,而男性的生活水平則會不斷上升。離婚后,作為原來的妻子,她們中的很多人成為撫養孩子的單親母親。并且,她們在勞動力市場上面臨著各方對女性的歧視,她們被迫陷入到貧困的生活中。與此相反,原來的丈夫則得以逃離贍養妻子和孩子的家庭重任,從而大幅度地提高了可支配收入的數目。參見上野千鶴子. 父權制與資本主義[M]. 鄒韻,薛梅,譯. 杭州:浙江大學出版社,2020:211-212.。因此,對女性而言,決定其生活水準的不是來自自己的就業,而是來自男性養家者的經濟水平。有學者進一步指出,福利國家的社會給付往往具有性別階層化的效果:福利系統的設計使得男女分別落入不同的福利軌道,亦即雙軌式的福利——男性大多落入社會保險系統,因其具有工作能力與身份;而女性大多落入社會救助系統,因其大多是沒有工作身份的依賴者[19]。在我國的養老保險制度中也存在類似的雙軌式給付:男性大多歸入職工養老保險系統,而女性大多歸入居民養老保險系統。然而,正如前文所言,二者的待遇給付水平相差巨大,居民養老保險根本無法實現老齡女性的經濟獨立,從而導致女性年輕時依賴配偶、老年時依賴子女或者社會救助的循環。

毋庸置疑,我國女性在養老保險制度中的劣勢地位并非是單因問題,本文以為最核心的原因乃在于:女性從人力資本積累(受教育),到勞動力市場參與(結婚前),再到中斷就業、回歸家庭(結婚后),然后又回到勞動力市場,這種在就業、照顧與依賴之間徘徊的非標準化生命歷程嚴重沖擊了建立在“男主外、女主內”核心家庭基礎上的養老保險制度。當越來越多的女性選擇或經歷這種非標準化的生命歷程時,養老保險所預設的男性養家模式便失去了普遍正當性。質言之,有酬給付的市場勞動逐漸成為我國女性個人生命中的必然經驗,女性逐漸分擔了一定成分的男性“養家者、生產者”的角色,然而當前的養老保險制度設計卻還未對此予以回應,如此必然會在此領域中造成性別不平等問題。

四、我國養老保險制度中性別不平等的應對:理念重塑與制度革新

在我國快速變遷的當今社會中,女性就業形態的多樣化、家庭形態的變遷、出生率的下降以及離婚率、喪偶率的增高,均在挑戰原有的養老保險制度的預設和安排。我國法律應該如何應對養老保險制度“賬面下”的性別不平等問題?我國《社會保險法》《婦女權益保障法》《女職工勞動保護特別規定》等相關法律規范能否凝聚改善此問題的社會共識,避開“福利性別階層化”的陷阱?尤其是在《憲法》第48條第1款明確規定“我國男女在政治的、經濟的、文化的、社會的和家庭的生活等方面享有平等的權利”的前提下,法律如何介入、深入我國養老保險領域以改變此種性別不平等現象,確實是一個值得我國學界合力重點研究的問題。從上文的數據分析和質性研究來看,養老保險制度性別不平等的原因是多面的,但起決定性作用的是相關制度對女性家務勞動的忽視以及積極地將女性排除在勞動力市場之外。因此,我國養老保險制度設計除了應當更加重視公平理念外,在具體措施上還應當實質性地顧及女性在社會上的結構性弱勢,如此才能通過養老保險制度革新這一支點撬動女性整個外在不平等的結構改變,從而更好地平衡女性在就業、照顧和依賴之間的角色沖突,遏制養老保險復制、延續甚至強化了女性原本就已存在的弱勢地位之現象。具體而言,有關撫平養老保險制度中的性別不平等的措施,大致可以歸納為兩種:一種是擴大工作的概念,由于“有酬工作”是養老保險給付的資格要件,因此經由養老保險制度的設計,將無酬的、隱形的,且經常阻礙女性參加有酬勞動力市場的家庭照顧勞動納入“有酬工作”的范疇,可以促進女性家務勞動成本的社會化;一種是積極地建構雙職工家庭模式,將家庭中所有成年成員無論男女均視為家庭收入和支持的貢獻者,通過經濟激勵措施減輕女性為平衡就業和家庭而承擔的雙重責任,促進女性更好地進入勞動力市場[20]。

(一)理念重塑:公平與效率之考量

養老保險制度作為社會保險制度的重要一環,自產生起就具有鮮明的雙重理念:一是公平理念,通過將國民收入從高收入者轉移到低收入者,從健康者轉移到疾病者和殘疾者,從就業者轉移到失業者等方式來實現社會公平。狹義而言,公平理念要求養老保險應當具有所得重分配的效果,廣義而言,則在于使每一個人的基本生活需求都能獲得滿足,不因個人處于勞動力市場的不同地位,而在生活品質上有太大差異。一是效率理念,為了充實養老保險基金,鼓勵被保險人多繳多得,從而在繳費與待遇給付之間建立較為明確的對價關系。可見,效率理念導向下的養老保險制度依據各種職業分層而有所不同,其“可以反映通常的社會地位和收入差異,卻無法反映社會再分配的目標”[21]。

我國養老保險制度建立和改革初期僅僅是作為國企改革的配套措施而進行的,相對于其公平理念,人們更加關注效率理念。當時的立法一方面急于改變計劃經濟中傳統養老保險制度的平均主義傾向,另一方面又受到20世紀70年代以來西方發達國家福利危機的警示,因此在養老保險制度中提出“效率優先,兼顧公平”的原則[22]。近年來,隨著我國養老保險基金收支平衡壓力劇增等問題的出現,立法更加重視效率理念,在養老保險制度設計中增加了更多的繳費激勵機制,從而拉大了勞動者之間基本養老金給付水平的差距。這種以效率理念為導向的養老保險制度,對女性勞動者,尤其是對低收入、壽命長、退休早的女性影響較大,其結果必然會加劇退休者在經濟上的性別不平等[2]。因此,不得不說,這種效率理念導向的養老保險改革是我國男性和女性在退休時所能領取到的養老金數額不斷拉大的重要原因。

然而,換一個視角來看,我國養老保險基金收支平衡危機又何嘗不是一種轉機?在女性經濟安全保障的思考下,反思我國養老保險制度的公平與效率理念,恢復養老保險對公平(尤其是對性別公平)這一核心價值理念的追求,對社會的發展大有裨益:其一,對養老保險制度而言,有助于激勵女性進入或重新進入勞動力市場,成為或再次成為養老保險費的繳納主體,充盈養老保險基金,增強養老保險的社會互助功能和制度的可持續性;其二,對女性而言,有利于凸顯女性所承擔的家務勞動價值,改變社會對女性的刻板印象,消解女性的經濟不安全[23];其三,有助于我國養老保險制度的進一步完善。養老保險是國家通過公權力強制推行的制度,旨在保障社會成員老齡后的基本生活水準,因而必須是公平的,要力求均等。

(二)制度革新:引致性養老保險權益、家庭照顧補貼與退休年齡改革

在性別平等的視角下,為實質性地顧及女性在社會上的弱勢地位,未來我國養老保險的制度設計應當同時有助于代際間和兩性間的再分配。為此,就我國養老保險制度而言,未來可以往以下三個方面作具體的革新。

第一,基于引致性權利的女性養老保險。引致性養老金權益建立在受益人與被保險人之間的家庭關系上,受益人不需要有就業經歷,也不需要繳納保費。女性之所以能夠獲得引致性養老金權益,主要在于:其一,“男主外、女主內”的家庭分工模式,男性是養家者;其二,在家庭關系中,女性依賴男性;其三,女性由于非正規就業的經歷,往往只能參加居民養老保險,即使參加職工養老保險,也由于就業中斷等原因,導致養老金不足[24]。引致性養老金權益邏輯的背后在于通過家庭內部的性別再分配轉移,由男性對女性無酬薪家務勞動進行補償,因此在養老保險的制度設計中有必要建構離婚夫妻養老金分割制度、遺屬養老金制度,從而特別考量女性離婚、喪偶、寡居所帶來的老年經濟不安全問題。例如,德國在2009年對離婚年金權利分配進行了基本性的改革,有了新的法律規范,從而使得每一個配偶于婚姻期間所獲得之權利都將被分配[25]245-246。此外,德國社會法典第6編年金保險明確保險事故為老年、工作能力減損及作為遺屬之身份,其第6編第46條至49條對遺屬給付作出了規定,使得前配偶(寡婦或鰥夫照顧)或有受撫養請求權之子女(孤兒照顧)獲得替代因死亡而喪失的撫養給付[25]227。我國目前養老金分割制度尚未確立,離婚女性難以獲得其前配偶的養老金[4],而遺屬養老金補貼則只停留在社會救助層面,因此適時在我國養老保險體系中建構起此兩項制度,是避免養老保險陷入“性別盲視”的重要途徑之一。

第二,養老保險制度中的家庭照顧補貼。只有將女性從家庭的束縛中解放出來,才能在源頭上扭轉“貧困女性化”趨勢[26]。因此,為更好地保障因為母親角色或家庭照顧角色的女性養老金權益,有必要將照顧責任在國家、社會和家庭之間重新分配,以“去家庭化”的方式在我國養老保險制度中建構起家庭照顧補貼措施,使得就業中的女性不會因為就業中斷而失去以勞動關系為基礎的職工養老保險待遇。具體來看,一方面,有必要在養老保險制度中直接對女性育嬰期間中斷繳納的保費和累積的年資予以補償,視同育嬰期間女性的保費已經繳納和年資繼續累積,以承認女性犧牲自己的利益來撫育子女的行為對養老保險基金可持續運行具有積極的不容忽視的非金錢性貢獻[27];另一方面,有必要設計鼓勵男性請領的育嬰津貼和育嬰假,以改變勞動力就業市場對女性勞動者“以家為重”“不敬業”的刻板印象,進而促進適齡女性勞動者回流職場,避免整體勞動力的流失。

第三,退休年齡的改革。依據性別平等觀念建構兩性平等的養老保險請領年齡,明確我國人民自主選擇何時退休的權利,從而提高女性養老保險的年資積累時間,增加其養老金的所得替代率,達到更好的所得再分配效果,改善老年女性生活品質,降低社會的撫養負擔。為此,應盡快對我國的退休年齡進行改革,并將這種改革納入我國養老保險制度改革的綜合考量范疇,依據不同女性群體的行業和工作崗位差異及退休意愿,采取靈活的彈性退休時間。當然,考慮到男女在生理上確實存在一定差異,基于對女性職工尤其是女性體力勞動者的特殊保護,應該尊重女性的個人意愿,在制度設計上賦予女性提前退休的選擇權[28]。

五、結 語

“女人尋求關系,男人尋求占有”[24],在以“愛”為名的男女關系中,性別不平等有如“物體的重力一般”,“根本性”地在人類社會制度中存在著。要改變我國養老保險制度中的性別不平等,絕非易事。因此,本文主要的目的在于通過數據分析和質性研究清晰地呈現我國養老保險制度中女性所處的不平等困境,同時提出對策建議。然而,由于養老保險制度中的性別問題還與養老保險基金的收支平衡等諸多問題密切相關,因而要切實實現我國養老保險制度的性別平等,仍需經濟學、社會保障學和社會法學等多學科領域中的學者進行合力研究。可以確定的是,在人口結構迅速變化、女性大量進入勞動力市場、核心家庭結構不斷瓦解的當今社會,我國應當及時對保障老年女性經濟安全制定實質性的法律規范,如此才能有效應對我國養老保險制度中的性別不平等問題。