海洋遺產重組與海洋社會重構

——基于福建海族舞的案例分析

張云鶴,張先清

(1.浙江工商大學 公共管理學院,浙江 杭州 310018;2.廈門大學 社會與人類學院,福建 廈門 361005)

目前,人類學在探討中國社會結構特點時,主要形成了兩種分析模式,即以華北為代表的水利社會模式和以東南為代表的宗族社會模式。在對華北區域社會結構的研究中,魏特夫(Karl Wittfogel)、杜贊奇(Prasenjit Duara)分別提出了 “治水社會說”[1](1)“權力的文化網絡”[2](13)等概念,以此分析區域社會結構的生成邏輯和運作機制。在對東南社會的考察中,弗里德曼(Maurice Freedman)提出以地方宗族模式[3](3)來理解此類社會的區域性特征;林耀華在《義序的宗族研究》及之后的研究中也非常明顯地以宗族作為分析東南社會結構及適應現代性進程的基本單位[4],深化了中國東南社會結構的研究。除上述研究外,人類學家通過長時段田野調查,逐漸認識到宗教信仰在整合社會結構方面發揮著同樣重要的作用。例如:王斯福(Stephan Feuchtwang)從民間宗教角度對地方性的儀式和崇拜與政府及正統之間的關系進行了結構化分析[5](3),表現出對區域社會的重視;華琛(James Watson)在對東南沿海地區進行文獻研究和田野考察時同樣發現民間信仰的國家化及宗教化過程,提出了神明 “標準化”[6](122)和儀式 “正統行為” 理論[7],以此揭示地方社會的結構特征。

不可否認,宗教信仰模式在理解傳統中國社會結構方面具有重要意義,這一模式彌補了以往水利社會模式、宗族社會模式對分析傳統中國社會結構多元性方面的不足,有助于我們認識中國社會的整體特征。但必須指出的是,在探討民間信仰和地域社會結構特點時,我們必須注意到其發展模式也會因所處社會環境的不同而呈現出復雜多樣的社會結構。這一點在目前較薄弱的海洋型社區研究中表現得尤其明顯。例如,中國東南海洋地帶的民間信仰發展模式,因其植根于海洋環境而呈現出不同于江河平原一帶的差異化特征[8]。由此可見,對海洋型社會民間信俗遺產發展脈絡進行深入研究,有益于增進對上述民間信仰與中國社會結構多樣性關系的認知。本文借用拉圖爾(Bruno Latour)的重組[9](1~9)概念,通過對中國東南沿海地區大沃村流行的一種十分獨特的信俗遺產——海族舞展開深度田野考察,探討海洋社區中行動者與信俗遺產資源的關系,以及其在傳說創造、儀式展演方面與族群邊界之間的動態關系,在此基礎上分析海族舞在整合海洋社會文化過程中的重要作用,從而深化對中國海洋型社會形成特點的認識。

一、大沃村:一個海洋聚落及其遺產體系

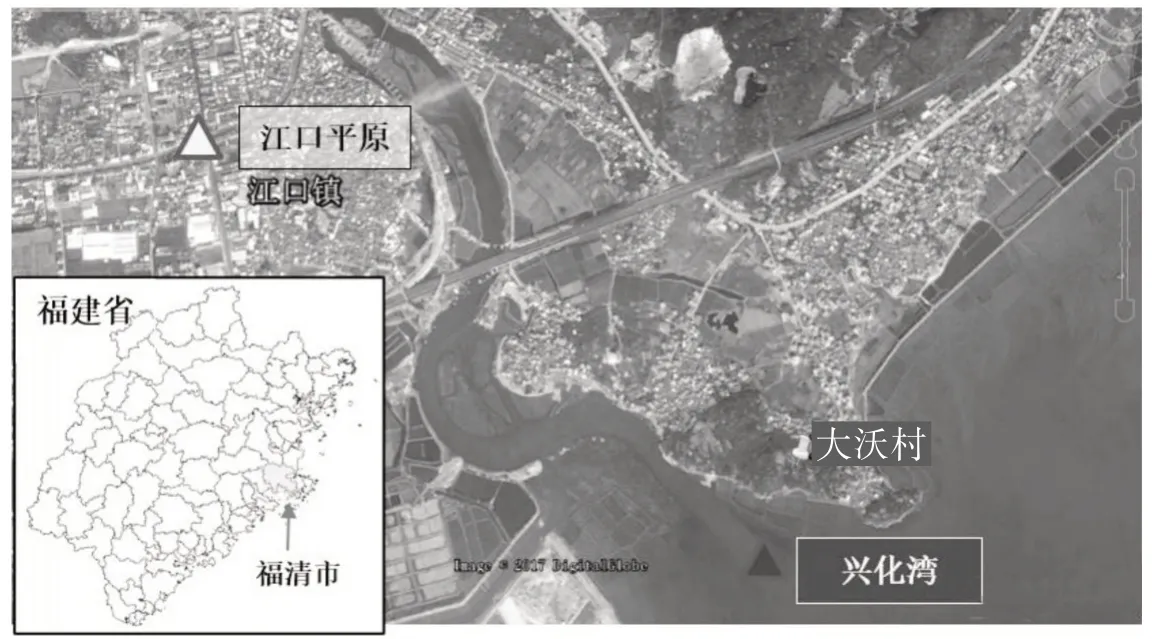

大沃村位于福建省福清市西南部海濱,西與江口平原相鄰,東臨興化灣畔(見圖1),是一個典型的以捕撈為主要生計的海洋聚落。20世紀80年代,大沃村的漁業經濟發展至頂峰,而村中最具特色的信俗遺產活動——海族舞就與該村的海洋捕撈生產體系密切相關。

圖1:大沃村地理位置圖

作為一個由移民群體組成的海洋社區,大沃村是一個雜姓聚落,其主體姓氏陳氏在南宋時期移居大沃村,在村落發展過程中,陸續有王、許、林、吳等姓氏遷入,形成了 “七組十三角”①在大沃村,角既是一種基層行政區分,同時也代表一種血緣親屬關系。據當地人講,角是當地人在 “山上住舊房屋” 時,依據 “一姓一角落” 的原則劃分而來的。但也存在特殊情況,如村里的陳姓依據遷移時間分為前、后兩批,雖系同一祖先,卻分別成角;又如許氏族人在過去分為上許、下許,本應獨立成角,但囿于分割會削弱宗族勢力,遂合并成一角;再如吳、林兩姓由于遷至大沃村時間最晚,在舊社會遭受大族欺壓,所以他們便選擇掛靠在許氏大族,以形成更強大的聯盟力量,因而沒有單獨成角。的聚落形態。在大沃村廣泛流傳著一則關于聚落歸屬權的故事。

歷史上,莆田和福清因地界相鄰而關系密切,彼此之間的關系就像舅舅和外甥一樣。莆田縣范圍廣大,由舅舅占據,福清縣則由其外甥分管。而在劃分兩縣交界處的村落歸屬權時,兩者卻產生了分歧,大沃村本應屬興化府莆田縣管轄,因為大沃村與江口平原一江之隔,在社會發展過程中深受 “九里洋” 江口平原社區的影響,在此基礎上形成了與莆田相似的文化系統,但為了保持兩地之間的勢力平衡,舅舅最終決定以江為界,一分為二,將大沃村劃入福清領地。②被訪人:CCJ,男,1927年出生,老人會鄉老。訪談時間:2021年2月25日。訪談地點:大沃村老人會。

這則故事實際揭示了大沃村所處農耕與海洋交界地帶的特點。從地理空間結構來看,興化灣一帶的海洋族群與江口平原的農耕群體居住在同一區域,但由于雙方占據明顯不同的社群 “生態位” (ecological niche)[10],從而導致他們在交融過程中呈現出一種邊界政治。據記載,699 年,大沃村(古稱鰲中境)歸屬于萬安縣[11](福清縣前身)。目前,大沃村在神廟祭典中沿用的 “萬安鄉光賢里鰲中境福興社界” 就證明了以江為界劃分村落歸屬權的傳說有其深刻的社會根源,也符合當地社會發展的歷史邏輯。同時,這種族群邊界問題較為清晰地表現在當地的信俗遺產體系中。

在信俗遺產體系層面,大沃村的神圣信仰系統處于一個動態的演變過程。目前,由該村主姓陳氏控制的新永宮①新永宮位于聚落的中心地帶,殿內主祀神為齊天大圣,當地人尊稱其為 “員主” ,指闔境共同信奉的等級最高的神明。是大沃村最重要的信仰空間。作為大沃村的中心廟宇,新永宮在發展過程中形成了一個集團運作組織,即宮廟董事會②宮廟董事會下設董事長、副董事長、秘書長、出納、會計、保管等職務,負責管理廟宇及操持社區內各級神祗的祭典儀式。,其突出作用是在維系族群情感方面具有強大的號召力,本文所研究的海族舞就離不開宮廟董事會的創造。因此,新永宮可視為一個社區權力中心,是維系地方秩序和族群認同的一支重要力量。在當地人的觀念中,新永宮是 “公家” 的,這一本土稱謂不僅體現了其在地方信仰體系中的絕對權威位置,更強化了其作為一種隱形社區組織[12]的重要性。與分靈自福州齊天大圣信仰系統的新永宮相比,明夏祠的興衰發展史與來自莆田江口平原的王姓移民有著密切關系。歷史上,明夏祠是江口平原一帶盛行的民俗活動 “弄九鯉” 的展演場域和三一教信仰的中心。但隨著諸姓雜居和聚落分化,王姓在社區競爭中逐漸衰落,由王姓控制的三一教信仰在地方宗教體系中日益退出社區信仰核心,明夏祠的地位隨之下降,失去了作為社區公共性神廟的色彩,所以在當地人的表述中,現在的明夏祠是 “私人” 廟宇。

新永宮與明夏祠在社區信俗遺產體系中的地位變化揭示的是大沃村族群格局的演變。原本作為社區信仰核心的明夏祠是由來自莆田一帶的王姓人控制,所以奉祀的是江口平原一帶具有廣泛影響力的三一教教主林兆恩,在其主導社區節慶的年代里,其所展演的也是源自江口平原農耕系統的 “弄九鯉” 民俗祭典。其后,由于社區格局發生變化,來自福州且以海洋捕撈為主業的陳姓逐漸成長為大沃村的主要控制力量,相應地,其所支配的新永宮被塑造成社區新的信仰中心。為了與明夏祠所代表的具有濃厚莆田江口平原農耕色彩的 “弄九鯉” 區分開來,陳姓以新永宮為核心,發展出新的適應海洋生計發展的社區信俗活動,海族舞就是在這一背景下被重組出來的。

二、重組海族舞:傳說與儀式的解讀

關于海族舞的起源,當地人一般都會提及 “海豚靈性” 的傳說。其大致內容如下:

南宋時期,大沃村的一位漁民捕到一條海豚。這個消息傳到私塾先生陳宣那里,他深知海豚乃吉祥之物,便前去勸漁民將其放生。可當他到達時,漁民已將海豚殺死,陳宣便要求漁民將海豚皮送給他。回家之后,他將稻草填充在海豚肚子里,制成海豚魚樣,掛在墻上膜拜。當年秋季的一個夜間,刮西北風,吹得海豚魚樣噓噓作響,陳宣把 “噓噓” 聽成了 “去去” ,于是便叫孫子陳以寧出海捕魚。陳以寧到達港口,發現大海還在退潮,但也只好下網,結果卻收獲頗豐。

此后,陳以寧每天起早出海捕魚,驚奇的是他每天都豐收而歸。后來,這個秘密被傳開,漁民們便都學著制作魚樣,祈求豐收。有些魚皮不好剝,漁民們索性用紙糊出魚樣掛在門前,結果各家也都豐收了。后來陳以寧又用竹篾、麻布等材料扎成更為美觀精致的新魚樣,裝上柄,涂上顏料,在內部點上蠟燭。每年春節、元宵節期間,漁民們就點起篝火,擎著魚樣跑火圈,以此祈求漁業豐收,闔境平安。當時制作的魚樣有海豚、黃瓜魚、鱸魚、馬鮫魚、鯧魚、春鯉、墨魚、鯛魚、鰳魚共九種,因此,早先的名字叫 “弄九鯉”①被訪人:WJS,男,1954年出生,新永宮會計。訪談時間:2021年2月25日。訪談地點:新永宮。。

這段傳說在當地廣泛流行,每逢海族舞表演時節,當地人都要在演出過程中加以展示(見圖2)。由此可見,該傳說是當地社區建構海族舞的關鍵性內容,已被塑造成海族舞起源的一個集體記憶。從傳說中提到的 “魚樣有九種,名為‘弄九鯉’” 可知,海族舞原本脫胎于一個名為 “弄九鯉” 的民間習俗,而此處提到的 “弄九鯉” ,其實是江口平原一帶一種代表性的民俗遺產活動。目前,這一習俗在莆田黃石一帶仍然盛行,當地人稱其為九鯉燈舞②所謂九鯉,并非九條鯉魚,而是一蛟八魚,共九種水族,分別是蛟、鰲、鱖、鱸、鱺、鯉、鯽、花魚、金魚,它原是一種具有祈福驅邪色彩的民俗表演活動,后來發展成為江口平原的一種集體節慶活動。[13]。

雖然同樣是以九種魚樣構成舞陣,但從 “弄九鯉” 到海族舞,名稱的演變意味著其實質內容發生了變化,這就是從農耕習俗轉變為海洋習俗。那么,大沃村的 “弄九鯉” 又是怎么演變成具有濃厚海洋色彩的海族舞的呢?關于這個問題,在海族舞重組方面起到關鍵作用的陳姓族人這樣解釋道:

海族舞是我們村的特色,之所以取名海族舞,是因為這個名稱更適合我們村。 “海” :大沃村靠海,祖祖輩輩都以海為生; “族” :我們縫制的魚樣均是海里的物種,每一種魚的名字、習性、產卵規律都是我們漁民所熟悉的,現在海族舞的魚樣模型已經擴展到33 條,數量非常多,所以稱為 “族” ; “舞” 就是一種表演。此外,海族舞還有拯救瀕臨滅絕魚類,保護海洋生態平衡的含義,所以鎮政府也十分重視這個名字。③被訪人:CGZ,男,1955年出生,新永宮董事長。訪談時間:2021年2月26日。訪談地點:新永宮。

從訪談可知,當地陳姓在 “弄九鯉” 向海族舞的轉變過程中發揮了至關重要的作用。這一點在上述海族舞起源傳說中也有體現。首先,陳宣將死去的海豚制成魚樣加以崇拜,使之神圣化。其次,陳以寧通過海豚幫助其捕撈豐收的故事,并將這一崇拜擴大到當地社區。從《陳氏族譜》中可以找到陳宣及其孫陳以寧等人的相關記載, “宣公字弼教……為肇遷鰲中初祖。配黃氏,葬千佛庵后。生子一名‘僉’”④《大沃陳氏族譜》,1996年復印版。。由族譜資料可知,陳氏宗族在宋代時遷居大沃村,而始遷祖正是陳宣。巧合的是,海族舞的起源傳說也與陳宣及大沃村主要姓氏陳氏的移居歷史密切相關。由此可見,在這個由多元移民群體構成的海洋社會體系中,海族舞起源的傳說離不開地方大族陳氏宗族的文化創造。海族舞的出現不僅反映了大沃村地方勢力格局的演變,也折射出大沃村的海洋生計變遷。

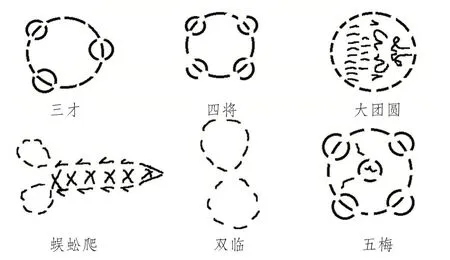

此外,海族舞的獻技儀式也體現著海洋社會的漁業崇拜和秩序結構。約傍晚6:00,隨著宮廟董事長一聲令下,聚集在新永宮外的車鼓隊敲起鑼鼓,漁民們擎起魚樣,在煙花與香火交織的祭祀場域按照固定的舞陣穿梭表演。漁民們模擬祖先傳承的古老步伐,變幻出 “大團圓” “三才” “四將” “五梅” “雙臨” “蜈蚣爬”①據當地人解釋,每一種舞步都有著特定的含義: “大團圓” 的內涵是 “和” ,寓意闔家團聚、和諧美滿,體現的是 “以和為貴” 的傳統文化智慧; “三才” 意味著 “天地人合一” 的生態學思想,但也有村民將其解讀為招財、發財、進財之意; “四將” 指的是廟門上畫的四尊神像; “五梅” 有五福臨門之意; “雙臨” 模仿的是江口平原一帶的三一教道教法師作法時的步伐; “蜈蚣爬” 形態優美,所以在退場時進行展演。等多種舞步(見圖3),以此表達海洋族群祈求漁業豐收、闔境平安的愿望。

圖2:20世紀80年代的 “弄九鯉” 表演(村民王金壽供圖)

有研究者指出傳統舞蹈代表著社會本身,通過舞蹈儀式的表演,人們實際上同時在與自己和社區 “交談”[14]。在海族舞的展演中,舞步的編排其實隱喻著豐富的社區信息。一方面, “大團圓” “三才” “蜈蚣爬” 等表達著當地人對 “和” 的美好追求,一定程度上達到了 “隱喻型民俗”[15](168)增強社區凝聚與團結的功能;另一方面,江口平原一帶的儀式化舞步被移植到大沃村的海洋信俗文化中,反映了興化灣海洋族群與鄰近的江口平原農耕群體互動的歷史事實。

圖3:海族舞舞陣圖(海族舞第九代傳承人陳春發供圖)

值得注意的是,整個舞陣隊伍必須遵循 “以龍為首,鰲魚為次” 的出場規則;緊隨其后的則是在興化灣一帶漁獲量最為豐富的馬鮫魚、白力魚及烏賊三大海洋物種;海豚則擔任 “填空” 角色,補救表演過程中的不融洽局面,使之更加和諧生動。當地廣泛流傳的一首民間諺歌形象地展示了海族舞的陣式圖景。

諺歌②諺歌是海族舞展演過程中的一個重要元素。正如葛蘭言所指出的,歌謠是一種傳統的、集體的創作,它們是根據某些已經規定的主題在儀式舞蹈的過程中即興創作出來的。(參見[法]葛蘭言. 古代中國的節慶與歌謠[M]. 趙丙祥,張宏明,譯. 桂林:廣西師范大學出版社,2005.)通過歌謠,可以進行節慶習俗研究,有助于我們理解民間創造的風俗是如何運作的,海族舞諺歌所展示的不同海洋生物的出場次序不僅反映了當地人對于海洋生物分類、魚群習性的認知,同時也是當地人營造社會秩序和結構的一種體現。

會族魚蝦龍為首,海豚兒性沖浪頭。

馬鮫白力隨后跟,烏賊放泡吐黑煙。

松香噴起高潮掀,雙珠舞動龍鰲搶。

魚躍蝦跳多好瞧,彩花鳴炮慶元宵。

在海族穿梭往來這一看似繁瑣復雜的舞陣表象背后,隱喻著海洋社會的秩序和結構。 “以龍為首,鰲魚次之” 的出場順序體現出當地漁民對海洋等級世界的認知與建構,龍作為漁民想象的水上世界最高統治者的象征符號,在儀式展演中率先登場,處于最高等級;而鰲處于海族中的第二等級,是大沃村身份的象征③據當地人解釋,大沃村三鰲居中,謂之鰲中,古稱鰲中境,因此,鰲理當排在龍之后。;至于排在第三等級的其他魚類,則是社區海洋捕撈中最重要的漁獲物,是生計崇拜的核心對象。可以說,海族舞儀式中的海族等級秩序充分展現了大沃村海洋族群對海洋社會權力的想象及基于本地社區而創造的政治宇宙觀,具有特定的文化隱喻。正如王斯福所指出的,民間宗教儀式不只是對國家權力的一種復制,也是一個再創造的過程,在這里,帝國權威的隱喻會逆轉為民間社會對權力的再定義[5](2~3)。大沃村所制定的海族出場規則影射了當地人對海洋權力及魚群分類的認知,建立起一套自己的文化,從而賦予社區一種新的秩序和結構。與此同時,這一儀式展演也為我們探討海洋與農耕兩種社會類型的邊界互動過程提供了生動的田野案例。

三、族群邊界與海洋社會的重構

在海族舞獻技儀式之后,另一個重要表演是 “入漁戶,鬧大埕” ,其形式是繞境巡游。繞境游神路線從新永宮出發,沿著東澳白山、媽祖廟、龍王廟、報恩橋、溝尾、新永宮六處地界繞一圈,涵蓋山脈、碼頭、村道等范圍。值得注意的是,在抵達媽祖廟時,海族舞民間文藝隊需要再次表演,并向廟內各位神明做叩拜姿勢。此舉意味著媽祖作為東南沿海一帶的海洋神靈得到禮敬,也是大沃村海洋社區性質的一種反映。隨后,游神隊伍繼續前行,途經碼頭時,船老大們要在漁船上放炮迎接。在前五處地界,都有相應的負責人在地界小祠中放入供品,插上符標,然后點燃鞭炮,由道班人員用法鞭抽地三下,并念封尾咒語,將地界封住。五處地界封完之后,游神隊伍要根據當年上繳 “拾柴金”①“拾柴” 是當地的一個習俗。每到正月初四迎神、正月十五元宵節時,大沃村村民便在家中 “拾柴” 過年,并按家戶人口數量向宮廟繳納 “拾柴金” ,以購買鞭炮、柴火等祭祀用品。的家戶表挨家挨戶去送神符和麥苗,得到麥苗者要將其插在頭上,表示 “踏春” 之意。約晚上11:00,神明回宮。之后,由負責扛大旗、打鼓、打圈、挑平安燈,以及抬 “黑虎將軍” “陳氏真人” “安善圣王” 神明轎的村民及道班人員組成的隊伍到新永宮地界封最后一處地界。據當地人介紹,一定要等到最后才能去封口,目的是讓停留在村里的野神從這個口出去。封完最后一處地界,道班人員要抬著 “黑虎將軍” “陳氏真人” “安善圣王” 三尊神明轎倒走回宮,其象征含義是本境神明須緊盯自己的管轄領地,驅趕、威懾并防止野神進入本地界內。

由上述游神儀式可知,游神活動的實質是大沃村村民通過海族舞等民間信俗活動,對其所處的海洋社區與江口平原農耕社區進行一種邊界區分。實際上,在海族舞開始之前的其他儀式環節中,這種邊界區分也有所體現。通常,海族舞之前的一個重要環節是大沃村陳氏宗族組織的 “大元宵” 繞境巡游活動,這一過程分為迎請角落神、設壇作法驅邪儀式等,而這些環節彰顯了當地社區的邊界意識。例如,第一個環節是迎請角落神,這里的角落神代表社區邊界的守護者,決定著社區的邊界范圍。驅邪儀式體現了社區邊界意識的強化,此類驅邪活動類似特納所說通過儀式中的閾限階段,游蕩于村落中的野神、妖魔、惡鬼是處于與正神 “不同類別的界限” 之中間地帶事物,因而充滿了 “危險性” 和 “污染性”[16](109),所以,通過道士在神壇上將邪神驅趕到社區之外的驅邪儀式,大沃村村民有意識地重組社會環境,將在當地社會結構中找不到固定位置的 “他者” 驅逐出境,從而維護分類框架的邊界,強化社會秩序,這是一個充滿創造性的行動[17](282)。在海族舞信俗活動所展示的強化社區邊界背后,呈現的是一個社會事實,即大沃村所經歷的社會結構重組。由于地處江口平原周圍,歷史上,大沃村不可能不受江口平原發達的農耕文明影響,以至于在社區文化體系中采取模仿、搬演農耕社區的方式。例如,與江口平原有著密切關系的王姓就曾將江口平原普遍流行的地方性民俗文化活動—— “弄九鯉” 嫁接到本地社會中,以明夏祠為中心來展演 “弄九鯉” ,從而獲取社區支配權,因此,其社區結構一度呈現出農耕社會的特征。

然而,隨著海洋生計的逐步發展,大沃村村民的海洋意識逐漸增強,他們逐漸意識到海洋才是其社區發展的真正動力,因此,力圖從各個層面重新塑造本社區的海洋性。這種轉向最終由具有濃厚海洋族群背景的陳姓宗族通過海族舞等一系列信俗遺產重組過程得以實現。他們將福州一帶具有廣泛影響的齊天大圣帶入本社區,通過新永宮將其塑造為主祀神,從而取代社區原本以三一教教主林兆恩為主祀對象代表莆田江口平原的明夏祠,成為大沃村的信仰核心,這一社區信仰中心的更替過程實際上揭示的是社區的重構。

四、結 論

福建省福清市大沃村的海族舞雖然講述的是一個海洋社區信俗遺產的重組過程,隱藏的卻是中國社會結構的多元發展模式。代表江口平原農耕社區的明夏祠被代表興化灣海洋社區的新永宮所取代,與此相應的是,原來具有鮮明農耕色彩的 “弄九鯉” 被改造成具有海洋社區信仰特征的海族舞,成為當地的一種主體性祭祀活動。圍繞這一社區神廟及其信俗祭典所發生的一系列文化更替無不體現當地社區結構特點的嬗變,即從原來深受江口平原影響的半農半漁社會逐漸轉變成一個完全以漁業為主體的海洋社會。

正如鄭振滿等學者所指出的, “以廟宇為中心的儀式場合,更有利于觀察者明了在平常的生活場景下不易顯露的社會分化與權力支配關系”[18](7)。通過新永宮與明夏祠在社區信仰體系中主次地位變化的觀察,我們可以進一步解釋地域關系對海洋社會生活的持久影響,陳姓憑借重組海族舞以及游神祭典中的封地界儀式,強化了其在社區的主導性地位,并且通過民間信俗的周期性活動不斷深化了社區對這一權力變化的集體記憶。與此同時,借助信俗遺產重組活動,大沃村村民明晰了 “自我” 與江口平原其他文化系統的區分。通過一系列文化過程,海與陸的邊界更加分明,而這種 “陸—海” 社區結構的變化也會影響社區信俗遺產的發展,即農耕色彩的式微和海洋主體性的出現,這種雙重互動體現了中國社會結構的多元性。正如本文開頭提出的,目前在探討中國社會結構特點上,較有影響的華北水利社會模式、東南宗族模式,以及江南及華南一帶的民間信仰模式雖然有一定的代表性,但由于中國社會的復雜多元性,決定了其解釋體系必然是多樣的。本文的研究表明,在社會結構發展問題上,海洋社區并非以往所認為的,由于受到強大的農耕文明的影響,他們只能一味模仿農業社會,相反,海洋族群能有效地創造出適應當地社區特點的文化模式,表現出十分活躍的能動性。大沃村海族舞信俗遺產重組與當地海洋社會重構的互驅過程在理解中國社會結構與海洋文化方面,具有一定的類型意義。