復雜小空間兩井定向聯系測量方案研究

崔 曉 許 鋒 孫明峰 楊定強

(中鐵第六勘察設計院集團有限公司,天津 300308)

近年來,隨著城市化進程的快速發展,地鐵建設難度越來越大。特別是在老城區,地鐵施工易受場地及周邊環境的多重約束。為縮短工期,常選擇在盾構井內進行盾構機始發。此時,需將地面控制點坐標和方位角通過盾構井傳遞至井下[1]。為提高測量精度和工作效率,國內眾多學者對聯系測量方法進行研究。吳世明等通過工程實例對聯系三角形的最優形狀和數據解算取位進行探討[2];戴小松等以大東湖深隧工程為依托,通過采用激光投點和傳統吊鋼絲相結合的辦法,提高聯系測量精度[3];許鋒等以某隧道為研究對象,采用多點后方交會法進行井上和井下坐標的傳遞工作[4];紀萬坤等以天津地鐵某盾構區間為依托,根據現場具體情況,先后運用了導線直傳法、雙三角形法、兩井定向法、鉆孔投點定向法等進行測量,保證了測量精度和貫通效果[5]。綜上所述,地鐵工程聯系測量方法眾多,在實際工作中應根據現場條件選擇最合適的方法。其中,兩井定向法聯系測量靈活性高、操作性強、測量誤差小,被廣泛應用于地鐵隧道聯系測量工作中[6-7]。

地鐵測量規范中,規定測量基線邊長一般應大于120 m[8],在空間受限條件下,部分城市地鐵測量管理辦法中,規定測量基線邊長一般應大于60 m,而盾構井長僅為40 m左右,遠小于規范要求。因此,在盾構井等受限空間內,如何有效開展聯系測量工作、提高測量精度、減小坐標傳遞誤差,更好指導隧道施工,成為了地鐵測量關注的焦點與難點。

依托廣州市軌道交通14號線支線工程知識城站—識城南站盾構區間測量項目,在復雜小空間盾構井內通過對兩井定向聯系測量方案進行優化和設計,并采取一系列誤差控制措施,減小誤差,提高測量精度,以期達到更好的指導隧道施工、提升隧道貫通質量的目的。

1 工程概況

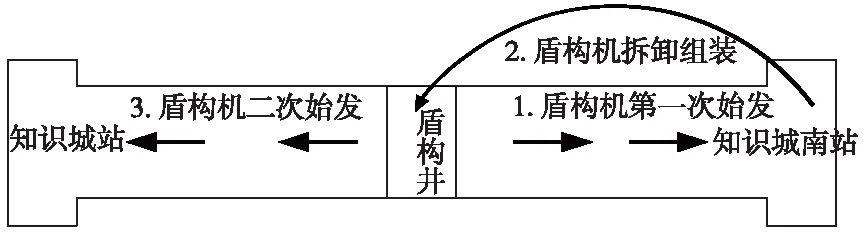

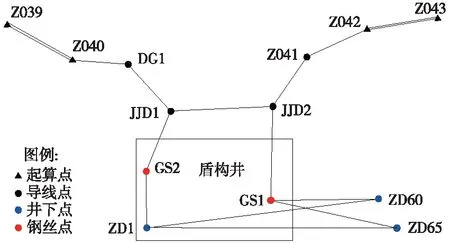

廣州市軌道交通14號線支線工程知識城站—知識城南站區間總長約2 353 m,采用盾構法施工,區間中部設置有盾構井。其中,知識城站—盾構井區間長約1 193 m,盾構井—知識城南站區間長約1 120 m;盾構井長40 m,端頭井寬21.1 m。根據施工計劃,盾構機首先從盾構井往知識城南站方向掘進,在知識城南站接收后,進行拆卸并運至盾構井,再重新進行組裝,然后二次始發掘進至知識城站。知識城站—知識城南站盾構區間施工順序見圖1。

圖1 知識城站—知識城南站盾構區間施工順序

2 方案設計

以知識城站—知識城南站區間左線為例,為確保隧道掘進和高效貫通,區間采用兩井定向法聯系測量方案進行坐標、方位角傳遞工作。

2.1 盾構井—知識城南站區間

在受限空間內,盾構始發階段先采用兩井定向法確定兩條短基線邊;當盾構掘進150 m后,重新布設控制點,增長基線邊,采用兩井定向確定兩條穩定的長基線邊指導現場施工[9]。

2.2 知識城站—盾構井區間

盾構始發階段,在盾構井和盾構井—知識城南站區間隧道內,利用原控制點或布設新控制點確定兩條長基線邊;當盾構掘進150 m后,根據現場情況,利用原控制點或布設新控制點采用兩井定向法確定兩條穩定的長基線指導隧道掘進。

3 方案實施

3.1 測量準備

(1)根據現場條件,在盾構井周邊合理位置設置近井點,近井點宜采用強制對中裝置;近井導線邊數不宜超過5條,近井導線邊長宜大于50 m。平面控制點作為起算點前應先進行穩定性檢核,邊長及角度檢核均無誤后方可使用[10]。

(2)根據盾構井空間情況,在盾構井內懸掛2根φ0.3 mm鋼絲,鋼絲下部掛有10 kg左右鉛錘。2根鋼絲連線應與基線邊方向保持一致,鋼絲間距應盡量拉大,其下方應張貼數張不同方向的反射貼片,便與現場距離和角度觀測。

(3)根據聯系測量工作特點,安排兩組測量人員和2臺高精度Leica TS60全站儀及配套設施同時進行井上和井下測量工作,施測前應對儀器設備進行檢查,以確保測量期間儀器性能穩定可靠。

3.2 盾構井—知識城南站區間

(1)盾構始發階段

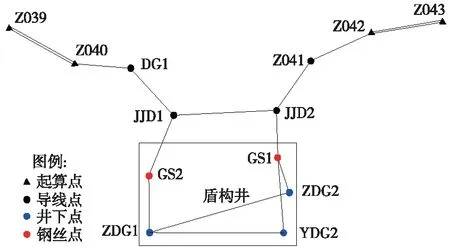

地面導線以邊Z039~Z040、Z042~Z043為起算邊,經過DG1、JJD1、JJD2、Z041構成附合導線。采用左右角法進行角度和距離測量,內業采用“科傻”平差軟件處理觀測數據。根據現場條件,在井下布設ZDG1、ZDG2、YDG2三個點控制點,形成主輔兩條始發基線邊,井下形成相互檢核條件。盾構井—知識城南站區間始發聯系測量見圖2。

圖2 盾構井—知識城南站區間始發聯系測量網

在地面JJD1、JJD2和井下ZDG1、ZDG2、YDG2設站,分別后視DG1、Z041和ZDG2、YDG2、ZDG1觀測兩根鋼絲(GS1、GS2),得到第1組距離和角度觀測數據,移動2根鋼絲,重復上述步驟,得到第2、第3組距離和角度觀測數據。輸入控制點坐標,利用平差軟件對3組觀測數據進行精密平差,得到兩條基線邊ZDG1-ZDG2、ZDG1-YDG2成果。

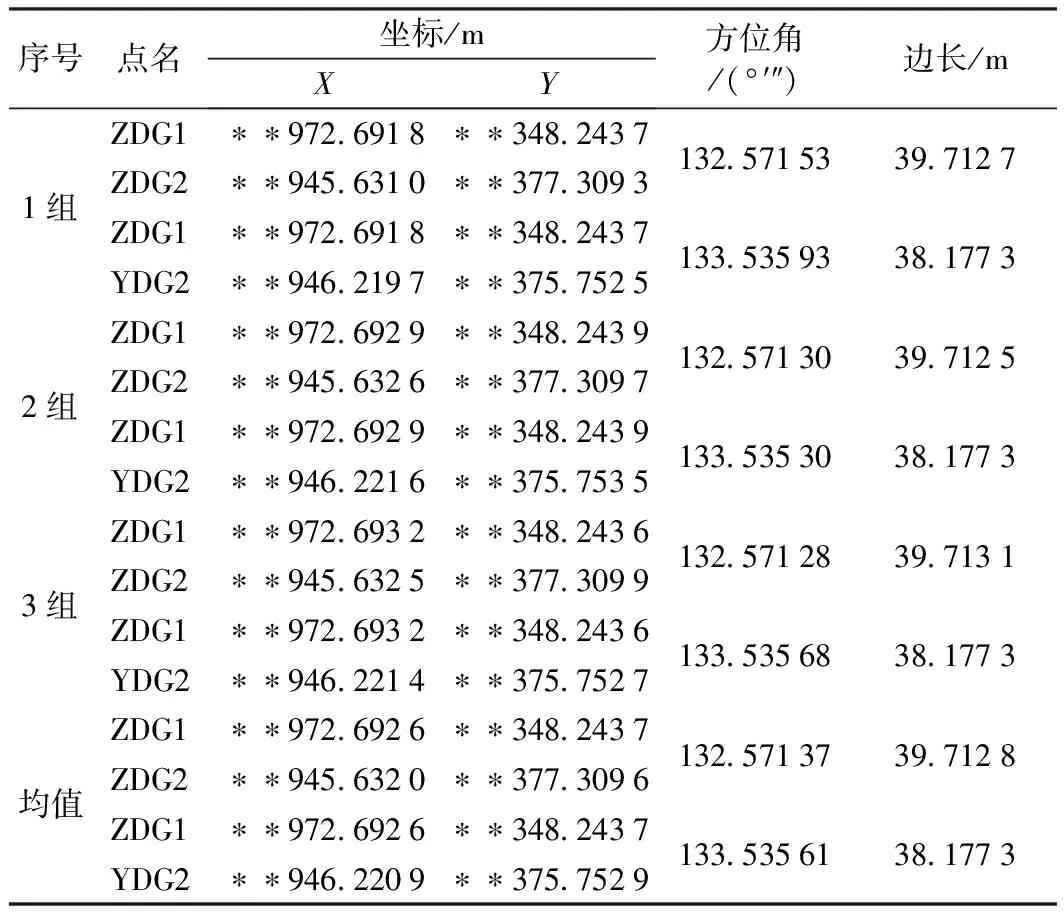

根據規范要求,地下控制點坐標互差應滿足不大于±16 mm、基線邊方位角互差不大于±12″、邊長互差不大于±8 mm。依次比較3組基線成果,結果顯示,X坐標差值最大為-1.9 mm、Y坐標差值最大為-1.0 mm(控制點YDG2第1組與第2組差值),基線邊方位角較差最大為6.3″(基線ZDG1-YDG2第1組與第2組差值),邊長較差最大為-0.6 mm(基線邊ZDG1-ZDG2第2組與第3組差值)。差值滿足規范要求,取3組成果平均值作為最終成果。盾構井—知識城南站區間始發聯系測量成果見表1。

表1 盾構井—知識城南站區間始發聯系測量基線成果

(2)盾構掘進至150~200 m

隨著盾構機的不斷掘進,盾構井及隧道洞內可操作空間不斷增加。在穩定位置重新布設新的控制點ZD1、ZD60、ZD65,形成2條新的測量基線邊ZD1~ZD60、ZD1~ZD65,從而實現短基線變長基線,以長基線控制盾構掘進方向的目的。盾構井—知識城南站區間150~200 m聯系測量網見圖3。

圖3 盾構井—知識城南站區間150~200m聯系測量網

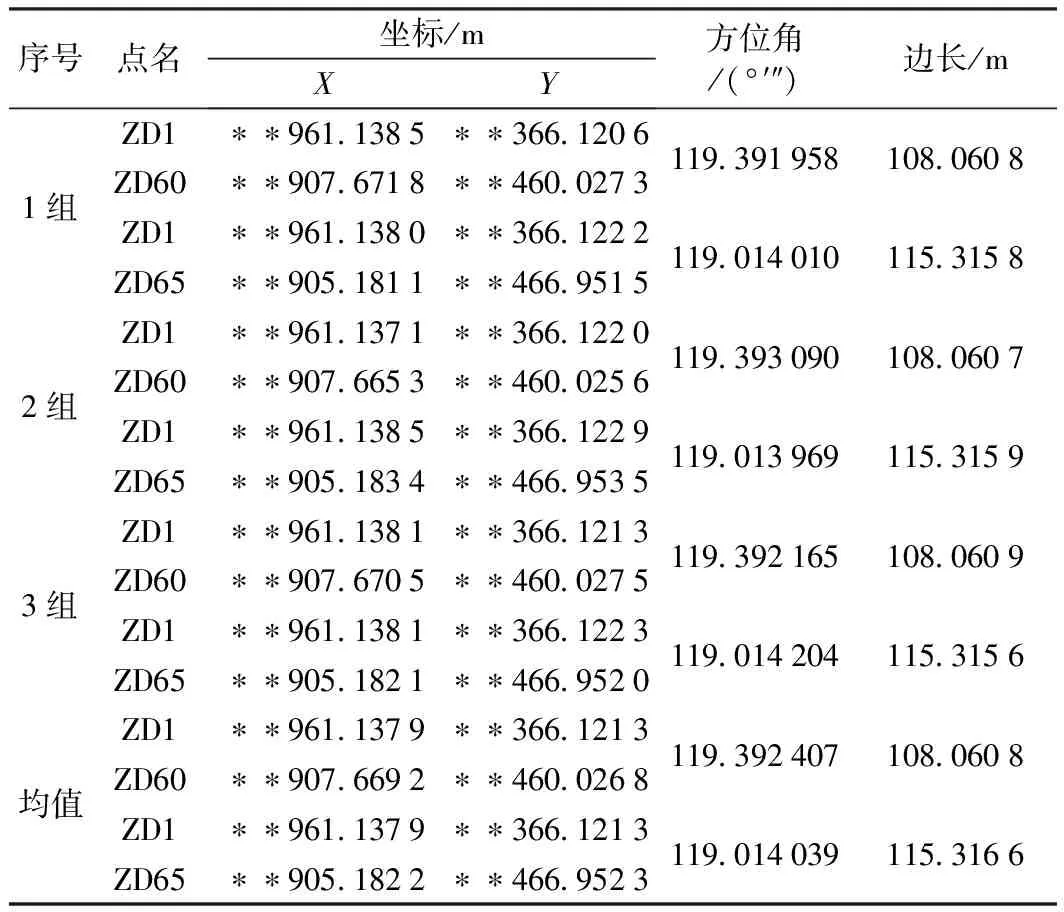

在地面和井下控制點同時設站觀測2根鋼絲,得到第1組基線成果,重復上述步驟,得到第2、第3組基線成果。依次比較3組基線成果,結果顯示,X坐標差值最大為6.5 mm、Y坐標差值最大為1.7 mm(控制點ZD60第1組與第2組差值),基線邊方位角較差最大為-11.32″(基線ZD1-ZD60第1組與第2組差值),邊長較差最大為0.3 mm(基線邊ZD1-ZD65第2組與第3組差值)。差值滿足規范要求,取3組成果均值作為最終成果。盾構井—知識城南站區間150~200 m聯系測量成果如表2。

表2 盾構井—知識城南站區間150~200 m聯系測量成果

盾構井—知識城南站區間掘進150~200 m后,地下形成穩定的測量基線邊ZD1-ZD60、ZD1-ZD65,下一階段聯系測量工作按上述測量方案同步實施。

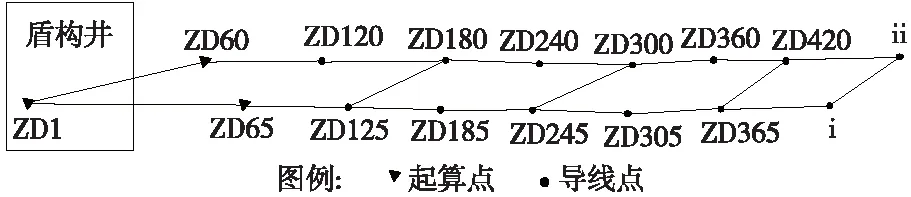

(3)洞內導線測量

根據隧道掘進情況及時布設洞內控制點,洞內控制網形采用導線結點網的形式,結點網間角度個數不超過8個。洞內導線點只有2個觀測方向時,采用左右角法進行測量,導線點有3個觀測方向時,采用方向觀測法進行測量[11]。洞內導線平差計算以ZD1、ZD60、ZD65為起算點。盾構井—知識城南站區間洞內導線測量示意見圖4。

圖4 盾構井—知識城南站區間洞內導線測量示意

3.3 知識城站—盾構井區間

(1)盾構始發階段

盾構井—知識城南站區間貫通后,盾構機拆卸運至盾構井進行二次始發,結合現場條件,在盾構井及成型隧道洞內利用原控制點或布設新控制點確定兩條長基線指導施工。

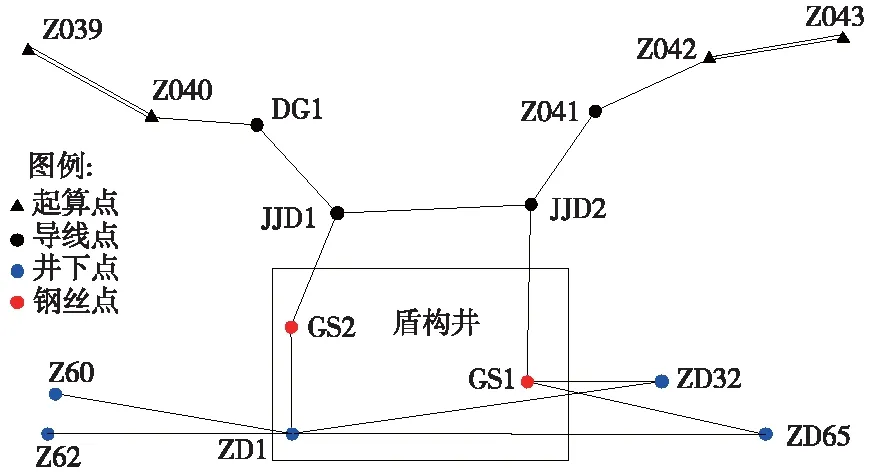

(2)盾構掘進至150~200 m

當盾構掘進150 m后,利用盾構井—知識城南站區間原有控制點ZD1、ZD65和新布設控制點ZD32,形成兩條長基線邊ZD1~ZD32、ZD1~ZD65指導現場施工。知識城站—盾構井區間150~200 m聯系測量網見圖5。

圖5 知識城站—盾構井區間150~200 m聯系測量網

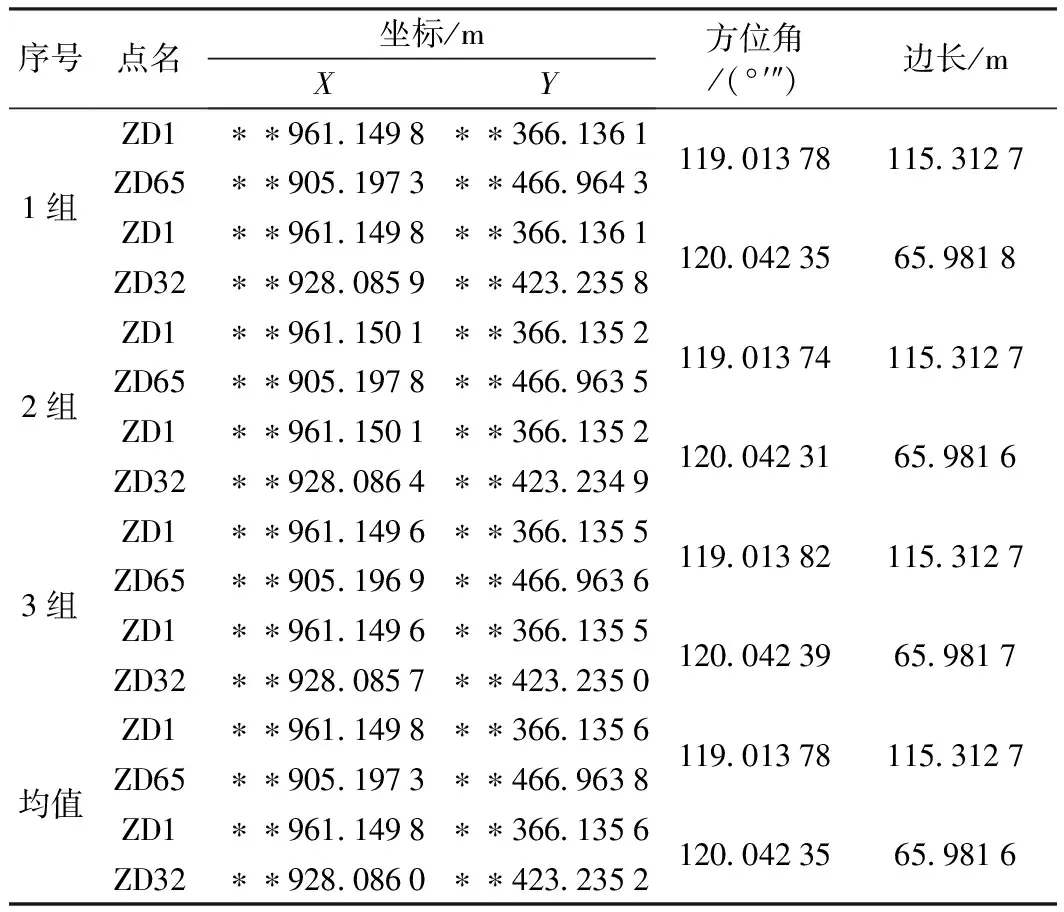

依次比較3組基線成果,結果顯示,X坐標差值最大為-0.5 mm、Y坐標差值最大為0.9 mm(控制點ZD1第1組與第2組差值),基線邊方位角較差最大為-0.8″(基線ZD1~ZD65第1組與第2組差值),邊長較差最大為0.2 mm(基線邊ZD1~ZD32第1組與第2組差值)。差值滿足規范要求,取3組成果均值作為最終成果。知識城站—盾構井區間150~200 m聯系測量成果如表3。

表3 知識城站—盾構井區間150~200 m聯系測量成果

隧道掘進至150~200 m后,地下形成穩定的基線邊ZD1~ZD32、ZD1~ZD65,后續聯系測量工作根據施工進度按上述測量方案同步實施。

(3)洞內導線測量

洞內控制網采用導線結點網的形式進行布設并根據隧道掘進情況不斷延伸。洞內導線平差計算以ZD1、ZD32、ZD65為起算點。

3.4 誤差控制措施

(1)鋼絲的懸吊應采用焊接好的固定支架,避開震源、吊裝作業區域;鋼絲在懸吊過程中應避免碰壁、打結;鉛錘需全部沒入濃度適中的阻尼液中,以利于鋼絲的復位[12]。短邊直接影響測角精度和方位角傳遞,故鋼絲距近井點的距離不宜過短。

(2)鋼絲觀測宜在無風狀態下采用2個作業組井上、井下同時進行。測前應檢查鋼絲的穩定狀態,保證鋼絲的垂直度良好,鋼絲觀測過程中應采用長邊作為定向邊觀測鋼絲的方向值,測距過程中應注意更改棱鏡、反射貼片的常數,確保測距準確。

(3)地下控制網采用導線結點網形式布設,由于對控制網中所有邊長、角度進行了測量,增加了圖形條件和多余檢核條件,剔除了粗差,可有效提高測量精度。采用雙基線和導線網形式增加復核點,可使隧道在各施工階段中,有更多的邊長、角度、坐標檢核條件,以避免測量事故發生。

(4)隧道現場環境極其惡劣,同時導線邊長普遍較短,儀器的對中誤差和目標偏心誤差對測角影響較大,強制對中裝置可有效減少全站儀、棱鏡的對中誤差,提高測量精度,因此地下控制點布設成強制對中裝置[13]。導線點應確保穩定并不被破壞,外業觀測時測量數據可進行現場對比,避免粗差出現。導線測量時,還應密切注意氣壓、溫度、濕度等因素對距離的影響。

(5)導線邊長應盡量增長,減少洞內控制點數量[14];內業數據處理時,應將所測的三組鋼絲數據納入地面導線和井下導線進行整體平差。盾構掘進150 m后,井下形成穩定的基線邊,多階段聯系測量成果應進行比較分析,差值滿足要求情況下可進行加權平均,增加數據穩定性[15]。

4 成果與分析

4.1 階段成果比較

知識城站—知識城南站區間以左線測量主基線邊ZD1~ZD65為例,將盾構井—知識城南站區間盾構掘進150~200 m、350~400 m、貫通前150~200 m以及知識城站—盾構井區間盾構掘進150~200 m、350~400 m、貫通前150~200 m 6個階段聯系測量成果進行比較。測量結果顯示,基線邊方位角較差最大為-9.1″,邊長較差最大為2.5 mm。測量各階段基線成果較差均滿足限差要求,測量成果可靠。各階段基線成果比較見表4。

表4 各階段基線成果比較

4.2 貫通測量成果

隧道貫通誤差測量采用坐標法進行,一端從知識城站和知識城南站方向已知點測至貫通點,另一端從盾構井方向已知點測至貫通點,通過比較貫通點坐標差值得到貫通誤差成果。貫通測量成果顯示,知識城站—盾構井區間、盾構井—知識城南站區間左右線4條隧道貫通測量成果見表5。

表5 隧道貫通測量成果

由表5可知,隧道縱向最大貫通誤差為23 mm,橫向最大貫通誤差為46 mm,遠小于貫通限差±100 mm,誤差滿足規范要求。隧道貫通測量成果良好。

5 結論

在復雜小空間盾構始發井中,采用兩井定向法聯系測量方案確定兩條短基線邊初步指導隧道施工;待隧道掘進后在隧道內重新布設控制點,形成2條穩定的長基線邊進一步指導隧道施工;隧道一端掘進完成后,可利用盾構井原有測量基線指導隧道另一端施工;隧道洞內導線點采用強制對中裝置,同時導線設置成結點網形式,通過多階段聯系測量成果數據分析對比,可以較好實現井上和井下坐標、方位角傳遞。