高速鐵路淺埋隧道入口危巖落石分析及防護設計

李恭晨

(中國鐵路設計集團有限公司,天津 300308)

高速鐵路為線性工程,其跨越區域大,穿越地貌、地質單元多樣,工程建設較為復雜[1]。尤其在山區,危巖落石等地質災害發生較為頻繁,會對正在建設或已經運營的高速鐵路造成巨大的威脅[2-4]。

目前,針對危巖落石的研究已經有許多成果,危巖落石發生崩塌的因素主要分為內部主控因素和外部致災因子,并對各種因素導致崩塌的成因進行分析[5-10]。王棟采用無人機影像技術對項目附近危巖落石進行識別和調查,認為該技術在北方植被較少的山區效果較好[11];劉桂衛提出在山區采用遙感技術來判斷危巖落石的分布范圍,但僅能對危巖落石分布范圍提供初步的判斷[12];DU等提出了一種基于LDV技術的危巖落石的辨別技術,根據危巖落石和完整基巖指標數據的不同來區別危巖與穩定巖體[13];葛大慶等綜合分析了InSAR在危巖落石識別效果,并對崩塌預警進行了深入探索[14-16]。另外,吳少元采用信息量模型對危巖落石發生崩塌進行易發性評價,但所需的數據較大,且依賴于前期調查數據的質量[17];胡濤采用徑向神經網絡法對崩塌做出易發性評價[18];林報喜將XGBoost機器學習模型與GIS技術相結合來對崩塌進行易發性評估[19];蘇生瑞等基于EW-AHP和未確知測度理論對崩塌進行危險性評價,減少了以往危險評價打分的主觀性[20-21],以上3個方法效果較好,但實際操作難度較大。

危巖落石崩塌的軌跡方向和滾落區域對于工程的前期選線和建設有著指導意義[22-23]。對于危巖落石崩塌軌跡的研究,多采用rockfall軟件進行數值模擬,其結果與現場推石試驗結果相接近[24-26]。Rockfall軟件為二維數值模擬軟件,崩塌方向存在主觀性,故三維數值模擬崩塌軌跡成為學者們研究的熱點方向[27-28]。黃小福研究在地震條件下危巖落石的崩塌運動特征,著重強調豎向地震荷載對崩塌運動特征的影響[29]。

綜上,危巖落石危險性評估體系和流程尚不完善,以下結合具體工程實例,采用人工調查統計分析的方法,對隧道進出口進行危巖落石的穩定性和風險評估,并提出相應的工程措施建議。

1 工程概況

1.1 項目概況

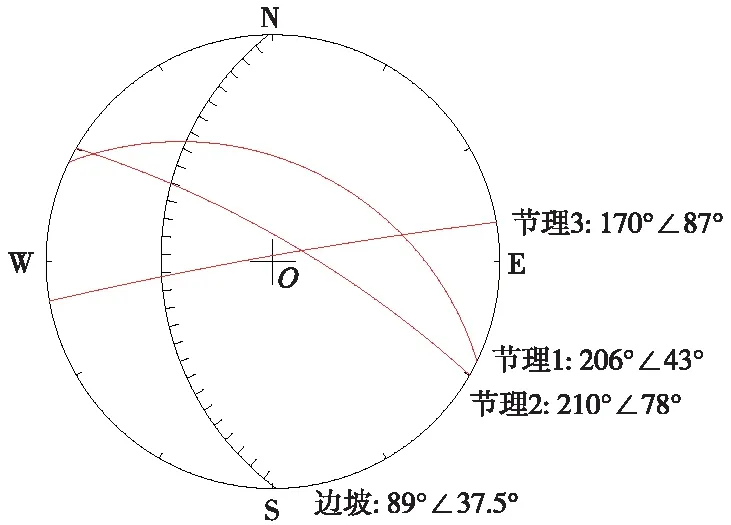

某高速鐵路晏家塆隧道位于中低山丘陵,為雙線隧道,隧道全長867 m,最大埋深126.67 m,隧道入口附近有村落。區內最低點高程約193 m,最高點位坡頂平臺,高程約287 m,相對高差約94 m(見圖1)。主要地層為燕山晚期花崗巖。地表多為強風化層,巖層呈碎石狀,厚5~15 m;其下弱風化層厚度大于50 m,巖層結構清晰完整,巖體呈大塊狀結構。隧道區地下水類型主要為第四系孔隙潛水及基巖裂隙水,洞口附近為大埠口河,水系發育,巖石沖刷嚴重,巖石軟硬不均及風化嚴重;構造運動活躍,大里程方向的山頂附近有一處斷層,巖體節理裂隙發育,主要為3組節理(見圖2)。在風化、雨水等外營力作用下,沿節理裂隙發生破環形成多個大小不等的落石、危巖等不良地質體,落石、孤石滾落傾向87°~91°,坡度30°~36°,在重力作用下沿坡滾動或者傾倒式破壞,嚴重影響隧道安全。

圖1 基于三維影像的地形地貌及危巖落石體分布

1.2 危巖形成機制及分布特征

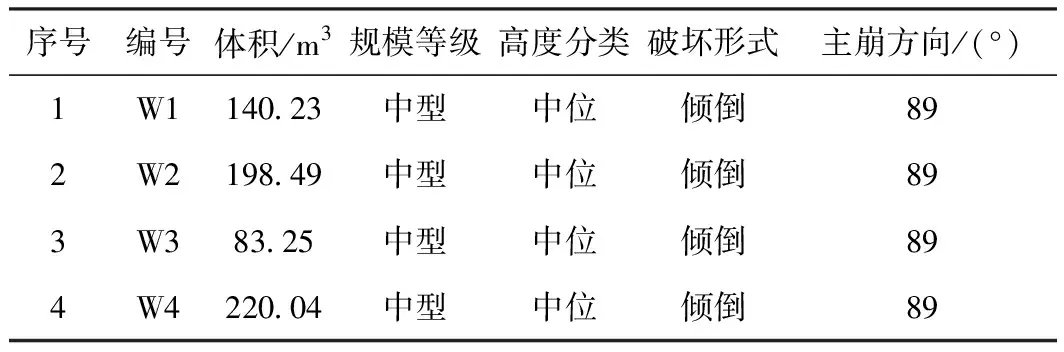

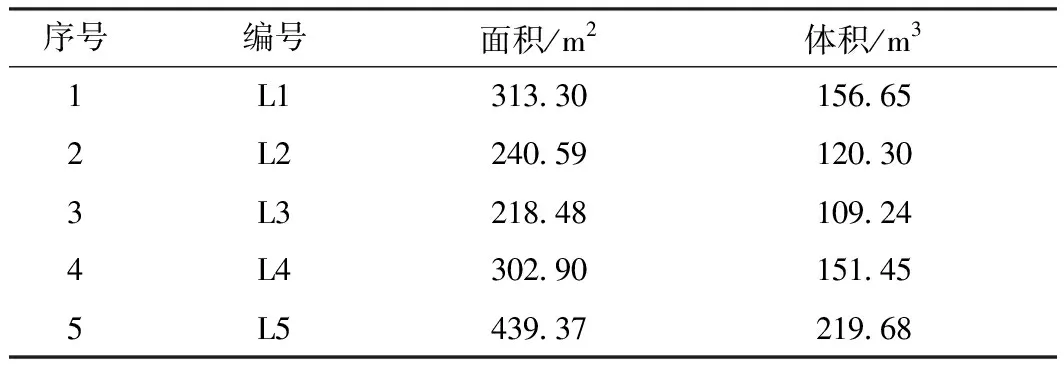

本工點危巖體分布在中低山丘陵地帶自然斜坡坡面,由于巖體節理裂隙發育及差異風化作用,危巖主要以孤石、落石的形式分布(見圖3),塊徑0.5~4.5 m,形狀以橢球、立方體為主。對線路主要造成的危害為不穩定孤石順坡滾落、滑落。通過調查后分析,對工程造成危害的典型危巖體有4處(W1~W4),單個體積83~221 m3,總體積為642.01 m3;碎石散落區5處(L1~L5),總面積為1514.64 m2,總體積為757.32 m3,統計信息見表1、表2。

表1 危巖體統計匯總

表2 碎石散落區統計匯總

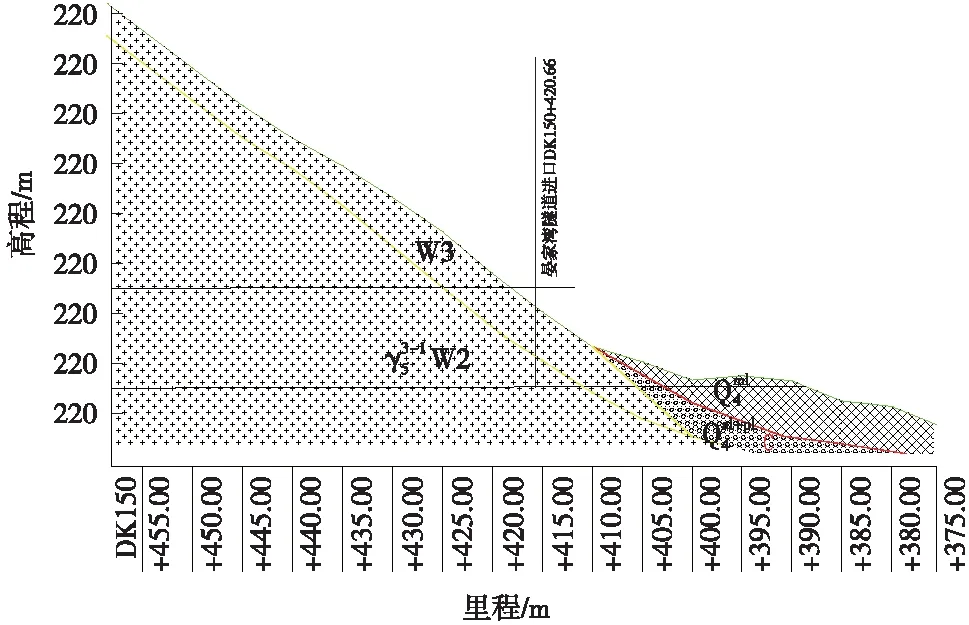

本工點危巖體主要影響隧道入口和DK150+308.76~DK150+420范圍內的大埠口河大橋,其工程地質斷面見圖4。

圖4 工程地質斷面

2 危巖落石災害風險評估和穩定性評價

2.1 危巖落石災害風險評估

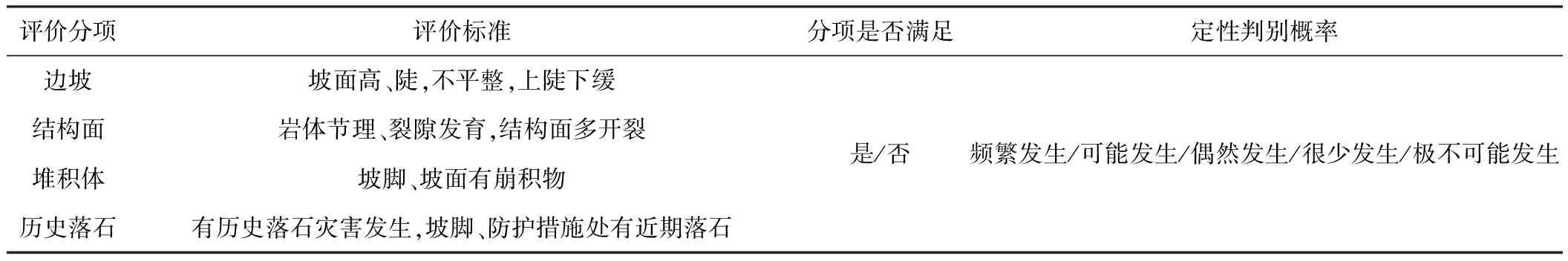

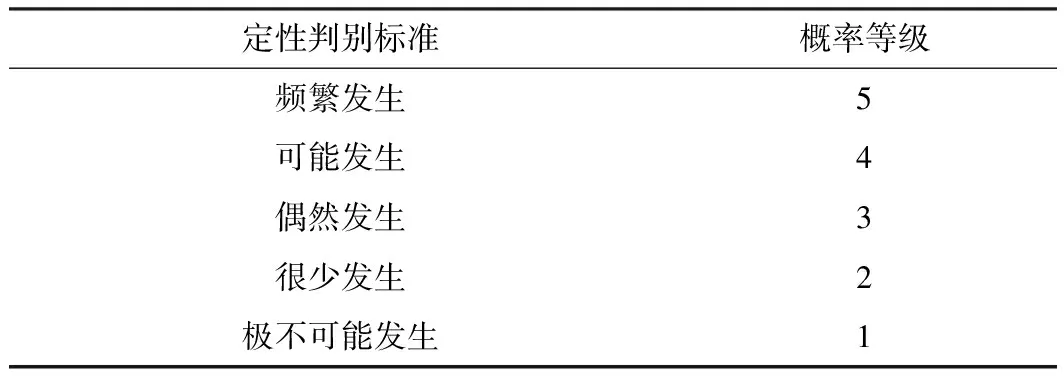

鐵路建設工程風險分級應根據風險事件發生概率的等級、風險事件發生后果的等級,評定相應風險的等級。將外業調查成果代入表3、表4,來確定風險事件發生概率的等級。由表3、表4可知,該隧道進口邊坡為直線形邊坡,結構面發育,坡面有堆積體,得出該隧道進口危巖落石風險事件發生概率為4。

表3 風險事件發生概率評判標準

表4 風險事件發生概率等級標準

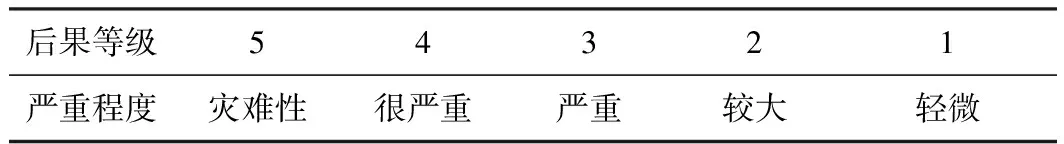

風險事件發生后果等級按嚴重程度分為5級,見表5。由表5可知,風險事件發生的后果等級主要考慮人員傷亡、穩定影響、環境影響、經濟損失、工期延誤和功能缺失等方面,最后得出該隧道進口危巖落石風險事件發生后果等級為4。

表5 風險事件發生后果等級標準

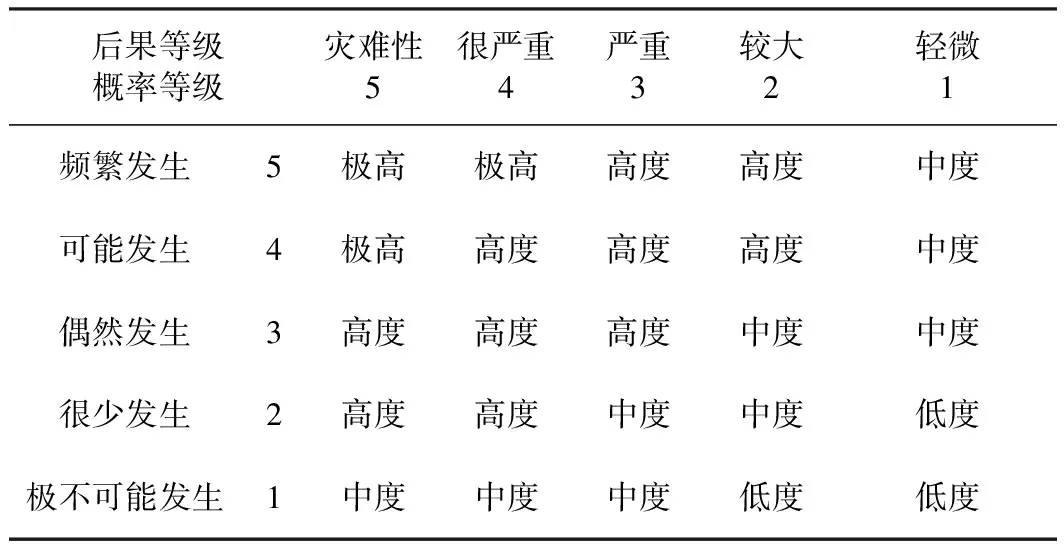

根據《鐵路建設工程風險管理技術規范》,鐵路建設工程風險等級可根據風險事件發生的概率等級和后果等級劃分(分為極高、高度、中度、低度4級),即與TBl0012—2019《鐵路工程地質勘察規范》中的極高風險、高風險、中風險、低風險4個等級相對應(見表6)。

表6 風險等級標準

由表6可知,該隧道進口危巖落石風險事件發生概率和后果等級均為4,因此,該隧道危巖落石風險等級為高風險。

當風險評價等級為高風險、極高風險時,需對該工點進行定量評估;結果為中風險時,需對該工點進行定性評估;低風險工點則在必要情況下采取簡要的防治措施,不必對其詳細評估。該隧道危巖落石為高風險,需定量評估隧道危巖落石穩定性。

2.2 典型危巖體穩定性評價

以野外調查的結構面數據為基礎,統計結構面的方向、張開程度、密度、貫通程度等來確定優勢節理、危巖體大小以及主崩方向。赤平投影分析方法可以確定邊坡臨空面與巖體中結構面的相互組合關系,以及優勢結構面組合切割體可能失穩滑移的方向。因此,危巖體穩定性的結構面組合評價主要采用基于野外調查統計的數據進行赤平投影分析,主要考慮“優勢結構面組合交線的傾向和傾角”2個因素。挑選W4作為典型危巖體進行穩定性評價,W4中節理1、節理2和節理3的密度和貫通程度較大,為優勢節理,危巖形態為楔形體,體積為220.04 m3,主崩方向為89°,高程為258.8 m。由圖5綜合判斷,W4危巖體如若發生破壞,則為由底部巖體抗拉強度控制的傾倒式破壞。

圖5 W4危巖赤平投影

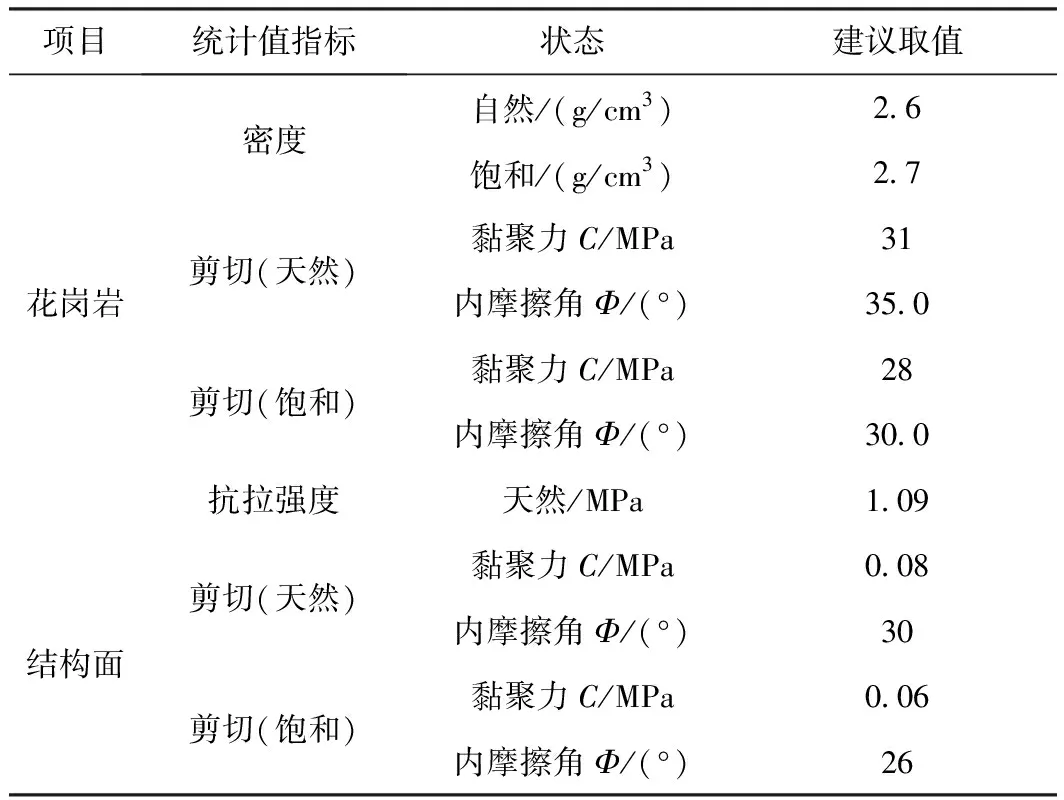

根據現場對危巖的調查后分析,危巖體裂隙面大多平直光滑,呈微張狀,裂隙抗剪強度低,綜合考慮裂隙的貫通程度,結合室內試驗,最終確定花崗巖的天然和飽和狀態下的強度參數見表7。

表7 花崗巖物理力學指標統計

裂隙和滑動面參數組要包括后緣裂隙深度、裂隙充水深度、滑動面長度、滑動面傾角等。由于勘查區內巖體裂隙較發育,裂隙蓄水能力較差,天然狀態下各危巖體裂隙充水高度為0 m,其他參數從計算剖面中量取和現場觀察。

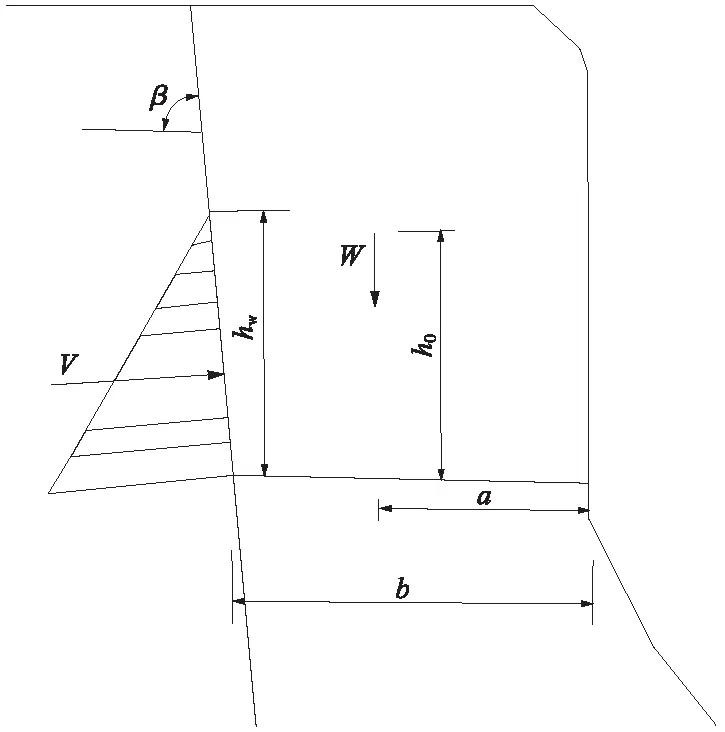

由底部巖體抗拉強度控制時,計算過程見圖6、式(1)。

圖6 傾倒式危巖穩定性模型

(1)

式中,hw為后緣裂隙充水高度;a為危巖體重心到傾覆點的水平距離;b為后緣裂隙未貫通段下端到傾覆點之間的水平距離;h0為危巖體重心到傾覆點的垂直距離;flk為危巖體抗拉強度標準值,根據巖石抗拉強度標準值乘以0.4的折減系數確定;α為危巖體與基座接觸面傾角(外傾時取正值,內傾時取負值);β為后緣裂隙傾角;W為危巖體自重;Q為地震力,取0.05;V為裂隙水壓力,根據不同工況按規定計算。

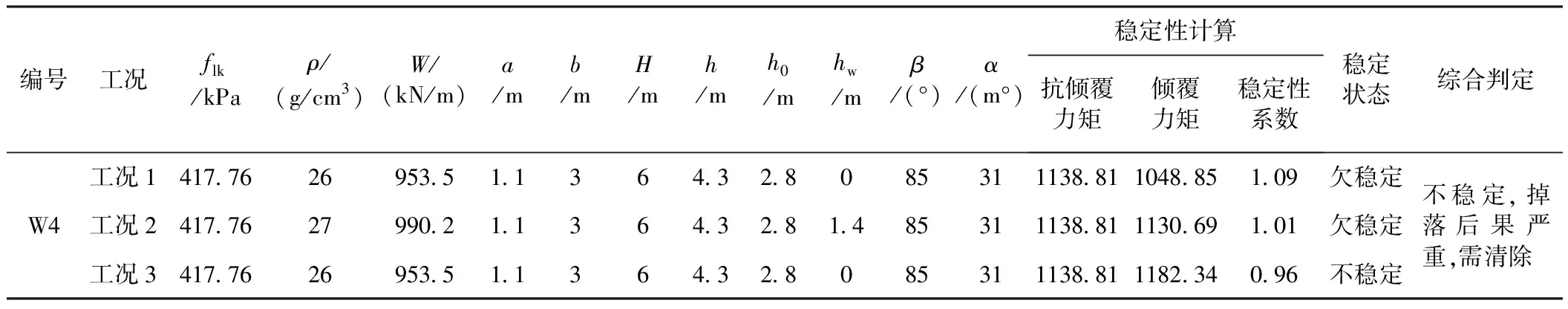

將W4相關調查數據代入式(1)中,傾倒式危巖體在各種情況的穩定性系數見表8。

表8 傾倒式危巖穩定性計算

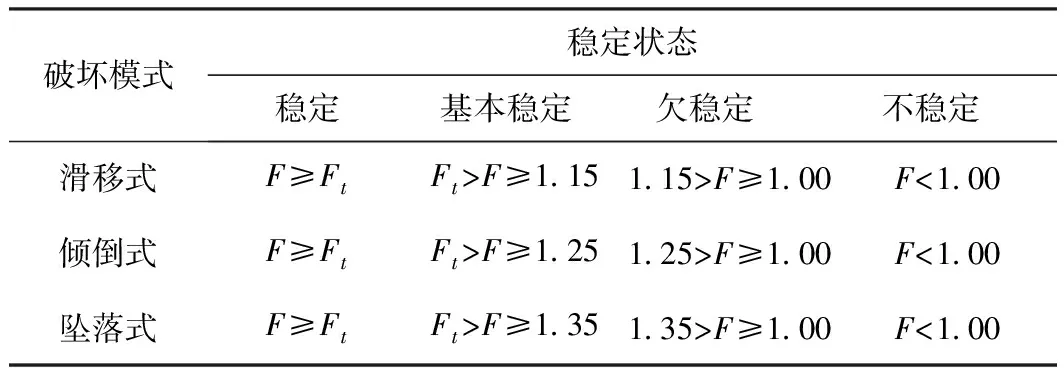

按危巖體的穩定性系數F來對危巖體穩定性進行量化判斷,根據評價標準(見表9),最后綜合判定W4為不穩定危巖。

表9 危巖穩定狀態劃分

3 典型危巖體破壞后運動路徑分析

目前,在落石運動特征計算分析方面,主要的計算方法為運動學的經驗公式計算,通過對落石運動過程的簡化,分析落石的運動距離、運動速度、運動能量和彈跳高度等,采用Rockfall軟件模擬此過程。

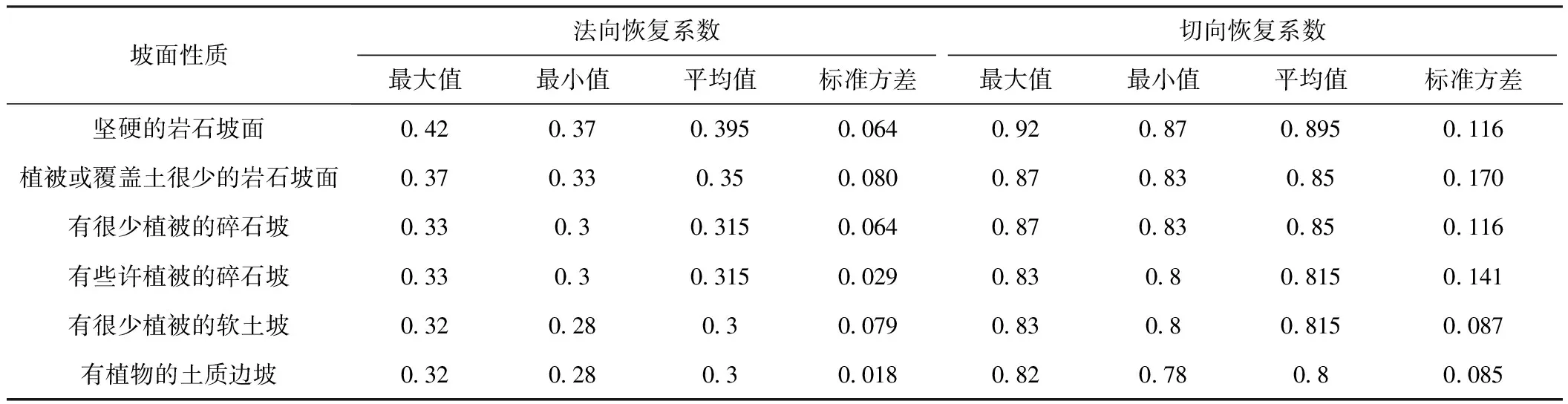

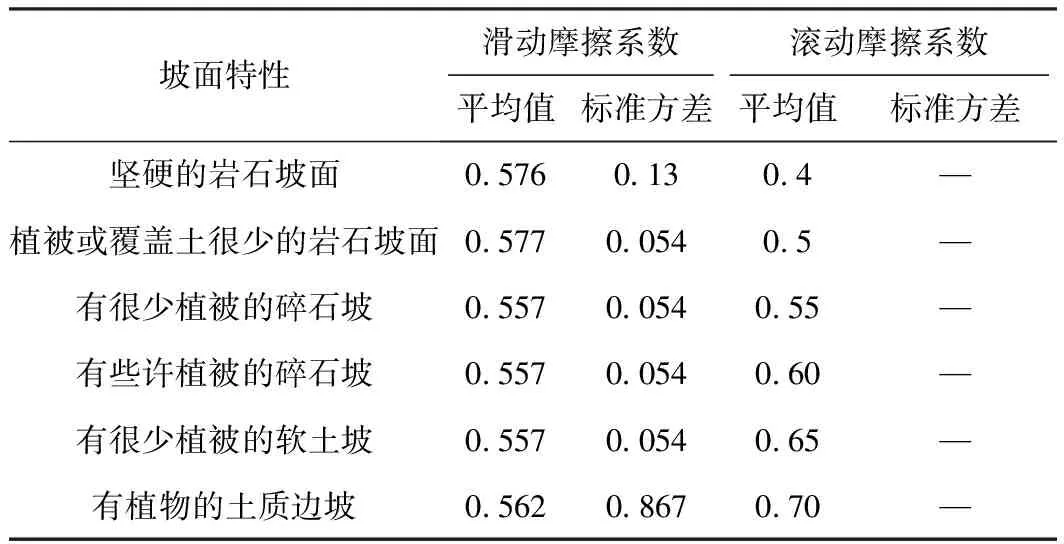

由于落石運動的復雜性,目前采用理論方法研究落石碰撞恢復系數的難度大。以美國科羅拉多州格倫伍德峽谷仿真巖塊試驗為參考,結合現場邊坡巖性、植被、邊坡坡度等情況而確定如下(見表10、表11)。

表10 法向恢復系數和切向恢復系數

表11 坡面摩擦系數

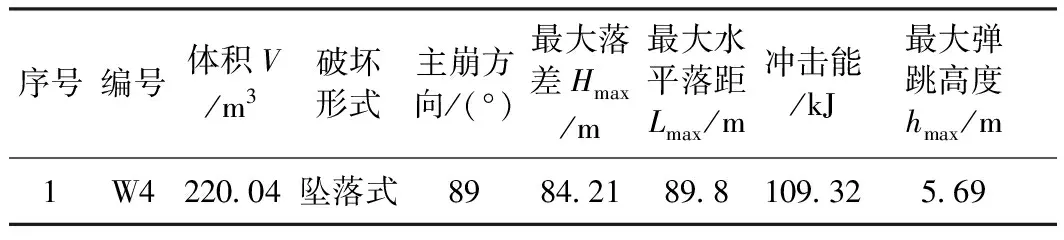

坡面特性參數按有植被的碎石坡取值,W3體積較小,且處于山溝較緩處,彈跳高度和沖擊能相對其他危巖明顯較小,故不計算。表12為基于Rockfall計算得到的各危巖體最大落差、最大水平落距、最大彈跳高度及達到隧道口的沖擊能。分析可知,危巖體最大落距可達坡底,彈跳高度較高,沖擊能較大,嚴重威脅山下村莊及建設的鐵路安全,需對該區域危巖落石進行處理。

表12 基于Rockfall計算結果

根據《鐵路工程危巖防治技術規程》,該工點危巖落石主要影響隧道洞口和DK150+308.76~DK150+420范圍內的大埠口河大橋。危害程度重大,防治等級為二級。根據勘察結果,在分析危巖體破壞機制、穩定性及運動路徑的基礎上,建議采用“表層危巖清除+主、被動防護網+隧道接長明洞”的綜合治理方案:①清除不穩定危巖體(W1、W2、W3、W4)、碎石散落區(L1~L5)區及邊坡坡面的小體積單體落石;②晏家灣入口塹頂上方設置被動防護網;③晏家灣隧道入口施作接長明洞。

4 結語

(1)發現典型危巖體4處(W1~W4),單個體積83~221 m3,總體積約642 m3,滾落方向89°;根據《鐵路工程危巖防治技術規程》,該工點危巖落石主要影響隧道洞口和DK150+308.76~DK150+420范圍內的大埠口河大橋,其危害程度重大,防治等級為二級。

(2)根據勘察結果,在分析危巖體破壞機制、穩定性及運動路徑的基礎上,采用“表層危巖清除+主被動防護網+隧道接長明洞”的綜合治理方案。