新時代加強農村生態(tài)環(huán)境治理面臨的困境及有效路徑探析

劉翠玉

(河南農業(yè)大學馬克思主義學院)

習近平總書記在黨的二十大報告中明確指出:“全面建設社會主義現代化國家,最艱巨最繁重的任務仍然在農村。堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展,堅持城鄉(xiāng)融合發(fā)展,暢通城鄉(xiāng)要素流動。加快建設農業(yè)強國,扎實推動鄉(xiāng)村產業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興。”雖然我國在農村生態(tài)環(huán)境治理方面取得了顯著成績,但是仍然面臨著治理制度體系不夠健全,治理技術模式比較單一,農村生態(tài)產業(yè)化水平不夠高、特色不夠鮮明等難題,深入探討新時代加強農村生態(tài)環(huán)境治理的意義以及存在的主要問題,進而提出有效對策,對全面推進鄉(xiāng)村振興和美麗中國建設具有一定的理論和現實意義。

一、新時代加強農村生態(tài)環(huán)境治理的意義

(一)有助于滿足人們多樣化需求

習近平總書記強調:“既要創(chuàng)造更多物質財富和精神財富以滿足人民日益增長的美好生活需要,也要提供更多優(yōu)質生態(tài)產品以滿足人民日益增長的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要。”這是站在廣大人民群眾期盼更加優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境的角度提出的新的戰(zhàn)略任務。人的需要是多樣化的,在滿足基本需要之后,人類開始尋求更高級的需要,追求新鮮的空氣、潔凈的水、高質量的食品、良好的環(huán)境、舒適的住所及健康的體質。良好生態(tài)環(huán)境是農村最大優(yōu)勢和寶貴財富。我們既要大力發(fā)展經濟,也要解決損害公眾健康、影響科學發(fā)展的突出環(huán)境問題,進一步提升生態(tài)環(huán)境質量,使人們既享受到豐富的物質文化生活,也真正感受到生態(tài)之美。

(二)有助于全面推進鄉(xiāng)村振興

黨的二十大報告明確指出,全面推進鄉(xiāng)村振興。全面推進鄉(xiāng)村振興是全面建設社會主義現代化強國的重要內容,鄉(xiāng)村振興包括產業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興,而生態(tài)振興是鄉(xiāng)村振興的重要支撐,農村生態(tài)環(huán)境治理則是生態(tài)振興的重要內容。改善農村生態(tài)環(huán)境關系到農村社會文明和諧和廣大農民根本福祉,習近平總書記指出:“生態(tài)宜居,是鄉(xiāng)村振興的內在要求,從‘村容整潔’到‘生態(tài)宜居’反映了農村生態(tài)文明建設質的提升,體現了廣大農民群眾對建設美麗家園的追求。”雖然我國生態(tài)文明建設取得了一系列顯著成就,但是農村生態(tài)環(huán)境問題仍然存在,對農村生態(tài)經濟轉型和鄉(xiāng)村振興產生了一定程度的影響。農村生態(tài)宜居是鄉(xiāng)村振興的重要標志之一,新時代廣大農村要以美麗宜居鄉(xiāng)村建設為主要目標,利用好鄉(xiāng)村振興這一重要契機,在實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略過程中融入綠色發(fā)展理念,大力發(fā)展生態(tài)農業(yè),推動農村經濟持續(xù)發(fā)展,奏響美麗宜居鄉(xiāng)村建設新樂章。

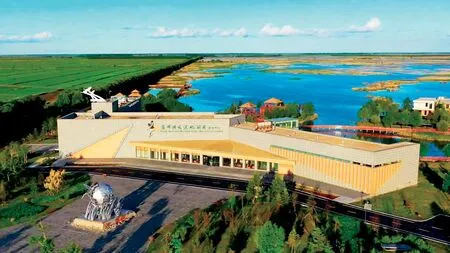

退耕后建立起的黑龍江富錦國家濕地公園 攝影/新華社記者 張濤

(三)有助于推進美麗中國建設

黨的二十大報告指出:“我們要推進美麗中國建設,堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統(tǒng)治理,統(tǒng)籌產業(yè)結構調整、污染治理、生態(tài)保護、應對氣候變化,協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長,推進生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展。”2022年5月26日,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2021中國生態(tài)環(huán)境狀況公報》顯示,2021年全國生態(tài)環(huán)境質量主要指標順利完成,生態(tài)環(huán)境質量明顯改善。農村生態(tài)環(huán)境治理過程中涌現出了許多典型案例,例如江西省井岡山市拿山鄉(xiāng)小通村長期以來一直用柴火燒水做飯,既破壞了生態(tài)環(huán)境,又費時費力。在黨和政府的支持下,如今每家每戶都用上了免費沼氣,既保護了生態(tài)環(huán)境,又節(jié)約了人力物力。廣西壯族自治區(qū)蓮花鎮(zhèn)紅巖村過去環(huán)境衛(wèi)生臟亂差,近幾年,當地政府采取舉措積極治理,紅巖村生態(tài)環(huán)境有了較大改善,并大力發(fā)展生態(tài)農業(yè)旅游業(yè)。事實證明,新時代按照黨中央的部署和安排,進一步加強農村生態(tài)環(huán)境治理,努力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境,十分有助于推進美麗中國建設。

(四)有助于夯實糧食安全根基

我國作為一個農業(yè)大國、人口大國,糧食安全問題關系著國家的命脈。糧食生產離不開耕地,黨中央多次強調,要全力保證糧食安全,保證農田必須是良田;嚴格落實耕地保護責任,牢牢守住耕地保護紅線。農村生態(tài)環(huán)境的好與壞,對農業(yè)發(fā)展產生直接的積極或消極影響,特別是糧食主產區(qū),水質、空氣、土地等因素對小麥、玉米、大豆等糧食作物的產量和質量有著不可低估的影響,而且隨著現代化進程的不斷加快,現代農業(yè)既要從事傳統(tǒng)意義上糧食的種植和銷售,還要加大一二三產業(yè)融合發(fā)展。而一二三產業(yè)融合發(fā)展的重要基礎,則是良好的生態(tài)環(huán)境。因此,進一步加強農村生態(tài)環(huán)境治理,能夠為糧食安全、農村經濟持續(xù)發(fā)展夯實根基。

二、新時代加強農村生態(tài)環(huán)境治理的依據

(一)黨中央的重視和支持為農村生態(tài)環(huán)境治理提供了力量源泉

2021年習近平總書記在福建考察時指出,要堅持生態(tài)保護第一,統(tǒng)籌保護和發(fā)展,有序推進生態(tài)移民,適度發(fā)展生態(tài)旅游,實現生態(tài)保護、綠色發(fā)展、民生改善相統(tǒng)一;同年習近平總書記在河北承德考察時強調,我們要通過實施鄉(xiāng)村建設行動,深入開展農村人居環(huán)境整治,因地制宜、實事求是,一件接著一件辦,一年接著一年干,把社會主義新農村建設得更加美麗宜居。中央農村工作會議也多次強調,要改善農村人居環(huán)境。黨中央的一系列部署和安排為農村生態(tài)環(huán)境治理提供了遵循。黨中央不僅在政策上高度重視農村生態(tài)環(huán)境治理,在財政上也積極支持,截至2020年,已累計安排144億元中央財政資金推進農村“廁所革命”;針對中西部地區(qū)農村人居環(huán)境基礎設施短板問題,2019年以來,累計安排中央預算內投資60億元實施農村人居環(huán)境整治整縣推進,加強農村生活污水垃圾治理等基礎設施建設;為了有效治理農業(yè)面源污染,在三峽庫區(qū)等流域建設了100多個示范點,投入資金超過40億元;國家相關部門積極貫徹、認真落實多種力量參與的方針,利用婦聯(lián)、居民委員會等組織,在全國超過90%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和自然村,組織超過4億人積極參與農村生活垃圾、農業(yè)生產廢物的清除活動。在黨中央的堅強領導下,廣大人民群眾真正享受到最普惠的民生福祉,實現生態(tài)美麗、百姓富裕的有機統(tǒng)一。

(二)生態(tài)文明建設取得的成就為農村生態(tài)環(huán)境治理夯實了根基

根據生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2020中國生態(tài)環(huán)境狀況公報》,2020年,全國337個地級及以上城市中,202個城市環(huán)境空氣質量達標,平均優(yōu)良天數比例為87.0%;通過不懈地植樹造林,城市人均公園綠地面積由3.45平方米提高到14.8平方米,城鄉(xiāng)人居環(huán)境總體上實現了由黃到綠、由綠到美的轉變;自然保護區(qū)是生態(tài)文明建設的有力抓手,在改善生態(tài)環(huán)境中有著不容忽視的地位,為了更好地發(fā)揮自然保護區(qū)在保護生物多樣性方面的功能,國家通過加大政策、資金、人才等方面的支持給予自然保護區(qū)更大的支持力度,建立了一批以國家公園、自然公園、森林公園等為主題的自然保護區(qū)。我國在生態(tài)文明建設方面取得的前所未有的巨大成就,為農村生態(tài)環(huán)境治理奠定了堅實基礎。

(三)農村生態(tài)環(huán)境整治取得的成效為進一步加強農村生態(tài)環(huán)境治理提供了優(yōu)勢

“十三五”以來,中央財政已累計安排農村環(huán)境綜合整治專項資金258億元,共完成13.6萬個建制村農村環(huán)境綜合整治,其中覆蓋了284個國家級貧困縣的2.46萬個建制村,有效改善了貧困地區(qū)農村人居環(huán)境質量。浙江省人居環(huán)境建設一直處于國內領先地位。為了提升農民生活質量、改善農村生態(tài)環(huán)境,浙江省啟動“千萬工程”,取得了顯著成效。浙江省浦江縣以前幾乎每家都有水晶作坊,因為水晶打磨的粉末未經有效處理而直排河道,嚴重污染了河水,生態(tài)環(huán)境治理在全省一直是倒數。在“千萬工程”的引領下,浦江縣大力開展生態(tài)環(huán)境治理,如今河水變清了,摘掉了“全省最臟縣”的黑帽子。“千萬工程”為浙江省廣大農村地區(qū)找到一條產業(yè)轉型升級、綠色發(fā)展的新路。河南省也積極實施“千村示范、萬村整治”工程,有效處理了1.3萬個行政村的生活垃圾,農村生態(tài)環(huán)境明顯改善。這一系列成就的取得為進一步加強農村生態(tài)環(huán)境治理奠定了基礎。

三、新時代加強農村生態(tài)環(huán)境治理面臨的困境

(一)農村生態(tài)環(huán)境治理主體需要進一步擔負起治理責任

雖然中央一再強調,協(xié)調推進經濟發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護,絕不以破壞生態(tài)為代價換取經濟增長,但是一些地方還是一味追求經濟的快速增長,使粗放型的發(fā)展方式成為主導,經濟發(fā)展高度依賴資源和能源消耗,污染負荷居高不下。農村生態(tài)環(huán)境治理依賴于相關職能部門的共同推進,但一些地方政府相關部門之間權責不明晰,缺乏積極有效的協(xié)調與溝通,在處理問題時往往互相推卸責任。一些地方企業(yè)缺少先進的排污、治理污染的設備技術,隨意排放廢氣、廢渣,而部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村沒有專門的環(huán)保機構、執(zhí)法人員,加之經費和人力不足,對這些企業(yè)束手無策,錯失了農村生態(tài)環(huán)境治理的最佳時機。雖然我國相關法律為環(huán)保社會組織參與農村生態(tài)環(huán)境治理提供了保障,阿里巴巴公益基金會等非公募基金會異軍突起,在支持環(huán)保社會組織開展項目上取得突出效果;中華環(huán)境保護基金會等公募基金會加強品牌項目培育力度,活躍度不斷增強;中國扶貧基金會等非環(huán)保類基金會積極實施環(huán)保項目,把環(huán)保公益作為新的業(yè)務領域等,但是非政府組織發(fā)揮的作用十分有限,它們大多是秉持社會責任感、不求回報的奉獻精神而參與到農村生態(tài)環(huán)境治理當中,在實際工作中無法投入大量的人力、物力,而且非政府組織需要到相關部門進行登記、注冊,相關部門還要對其所開展的一系列業(yè)務進行監(jiān)督,使得非政府組織沒有獨立性,從而削弱了非政府組織參與農村生態(tài)環(huán)境治理的積極性。

(二)農民的環(huán)保意識需要進一步加強

農民是農村生態(tài)環(huán)境治理的重要力量,但是由于部分農民受教育程度較低,環(huán)保意識不夠強,覺得環(huán)境治理不是自己的事,不能積極主動地參與到生態(tài)環(huán)境保護的行動中來。部分農民社會公德意識淡薄,亂丟垃圾,亂倒污水,隨地吐痰,他們享受著生態(tài)環(huán)境帶來的福祉卻不履行保護生態(tài)環(huán)境的義務,這在一定程度上影響了農村生態(tài)環(huán)境治理成效。

(三)農村生態(tài)環(huán)境治理制度體系需要進一步健全

一些農村生態(tài)治理制度缺乏針對性、實際操作性。農村生態(tài)環(huán)境治理資金投入保障制度體系不夠健全,部分地方政府傾向于把資金投入公園、廣場等建設中,而對農村公共基礎設施建設投入不夠;一些地方雖然購置了環(huán)境保護專用設備,但是后期缺乏運營、管理、維護費用,也沒有配備專職人員進行操作,設備優(yōu)勢沒有完全發(fā)揮出來;農村生態(tài)環(huán)境治理的監(jiān)督、評估制度體系不夠完善,沒有達到農民對農村生態(tài)環(huán)境治理的滿意程度;農村垃圾采用村、鄉(xiāng)、縣結合的處理方法雖然取得了一定的成效,但是這種垃圾處理方式的弊端也比較明顯,對于經濟比較發(fā)達的農村來說,這種垃圾處理方式具有較強的可操作性,但是對于偏遠落后、經濟欠發(fā)達的農村而言,這種垃圾處理方式的運輸成本較高,加重了地方政府的財政負擔,而且在垃圾轉運過程中容易造成二次污染。

(四)農村生態(tài)產業(yè)化水平不夠高、特色不夠鮮明

農村旅游市場的開發(fā)在農村經濟發(fā)展中起著十分重要的推動作用,同時對農村生態(tài)環(huán)境產生的作用也不容忽視。部分農村地區(qū)人口較多、地域廣闊,自然環(huán)境比較復雜,工業(yè)基礎相對較弱,生產力不夠發(fā)達,經濟發(fā)展比較落后,農民的價值追求是獲取短期的、顯而易見的經濟利益,主要從事既能獲取經濟效益又符合現代消費理念的產品生產、銷售,相當一部分企業(yè)在獲得一定的經濟效益后就不再對現有的生產經營方式進行創(chuàng)新,使得部分產業(yè)發(fā)展模式趨同化現象比較嚴重。以旅游產業(yè)為例,某地區(qū)引進先進的發(fā)展理念和具有特色的旅游項目,當獲得經濟效益后,周邊地區(qū)也會跟著推出大同小異的旅游項目,導致生態(tài)資源被大量開發(fā)利用,而各個旅游景區(qū)卻很少形成特色鮮明的生態(tài)產業(yè)。

四、新時代加強農村生態(tài)環(huán)境治理的有效路徑

(一)構建多方參與的治理體系

地方政府在招商引資中應堅持走產業(yè)發(fā)展之路,注重保持良好的生態(tài)環(huán)境,促進經濟增長方式轉變。可以制定招商引資項目的風險評估體系,嚴格把好項目“綠色”關,對嚴重破壞環(huán)境的項目堅決叫停。同時,還要進一步加大對農村生態(tài)環(huán)境治理專項資金和人力的投入力度,加強對污染企業(yè)的環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法,嚴格區(qū)分不同性質的排污行為,對不同的排污行為要采用不同的態(tài)度對待;堅持“誰污染誰治理”的思路,進一步引導地方企業(yè)參與到農村生態(tài)環(huán)境治理當中,自覺踐行綠色環(huán)保的生產經營模式和理念;鼓勵地方企業(yè)使用清潔、環(huán)保的生產設備,最大程度降低對生態(tài)環(huán)境的負面影響。環(huán)保社會組織要與當地環(huán)境保護部門建立合作機制,為工作開展提供保障;通過向資金比較雄厚的企業(yè)爭取資金援助等方式拓寬農村生態(tài)環(huán)境治理的專項資金,減少農村生態(tài)環(huán)境治理方面的顯性成本壓力,確保各項工作落實到位。

(二)增強農民的環(huán)保意識

農民要對自己在農村生態(tài)環(huán)境治理中的重要地位和應該承擔的責任有一個清晰認識和準確把握,對此,地方政府可以定期邀請專家、學者開展生態(tài)環(huán)境科普教育,對農民普遍關注的環(huán)境保護熱點問題進行講解,使農民及時了解國家的政策法規(guī),轉變農民的思想觀念,提升農民的生態(tài)素養(yǎng)。加強包括地方政府的機關文化、農村廣場文化等在內的生態(tài)文化建設,使農民在生態(tài)文化的熏陶下轉變過去對農村生態(tài)環(huán)境治理的看法,還可以通過向農民發(fā)放圖片與文字相結合的環(huán)境保護小冊子,利用微信、微博等新媒體向農民宣傳綠色低碳環(huán)保的生產生活方式等途徑,轉變農民傳統(tǒng)的觀念和意識,形成尊重自然、順應自然、保護自然的新理念,并且在實際的生產生活中自覺規(guī)范自己的行為,積極主動地參與到生態(tài)環(huán)境保護的行動中來。鼓勵農民學習現代化農業(yè)生產新知識、新技能,促使農民遵循減量化、再利用、資源化的原則,高效利用農業(yè)資源,實現農業(yè)廢棄物資源化,減少農業(yè)生產帶來的環(huán)境污染,實現增產不增污、增產不增碳;以農業(yè)生產源頭減量作為導向,減少化肥、農藥、農用薄膜的使用量,做到減量控害。

(三)加強制度建設,創(chuàng)新治理模式

習近平總書記強調:“保護生態(tài)環(huán)境必須依靠制度、依靠法治。只有實行最嚴格的制度、最嚴密的法治,才能為生態(tài)文明建設提供可靠保障。”可以將農村生態(tài)環(huán)境治理情況作為領導干部考評的重要依據,對工作不到位、工作不力的要問責,瀆職、失職的要依法追究,從而增強領導干部的責任和擔當意識。建立健全農村生態(tài)環(huán)境治理資金投入制度,采用地方政府財政支持與社會資本投入相結合等方式拓寬農村生態(tài)環(huán)境治理的資金來源,根據農村地區(qū)不同的經濟、氣候、地貌等情況,在資金安排上予以適當傾斜。不斷加大農村人居環(huán)境治理管護、領導和骨干素質培養(yǎng)上的經費投入,加快提升基層環(huán)境治理能力。此外,在農村生態(tài)環(huán)境治理中還要充分運用互聯(lián)網,構建公共數據庫、網絡服務系統(tǒng)、質量檢測數據庫,這樣既可以降低農村生態(tài)環(huán)境治理成本,還可以使不同治理主體之間及時溝通交流,創(chuàng)新農村生態(tài)環(huán)境治理模式。

(四)創(chuàng)新生態(tài)產業(yè)化機制,打造生態(tài)文化品牌

習近平總書記強調:“要全面推動綠色發(fā)展。綠色發(fā)展是構建高質量現代化經濟體系的必然要求,是解決污染問題的根本之策。”農村自然環(huán)境優(yōu)美,民族文化底蘊深厚,民俗風情濃郁,民俗特色突出,民風淳樸和諧,這些豐富的自然資源和豐厚的文化底蘊為推動農村綠色旅游、生態(tài)經濟發(fā)展等提供了條件,可以以縣、鄉(xiāng)為基本單位,發(fā)展特色鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè),打造一批特色鮮明的精品旅游項目,增強鄉(xiāng)村休閑旅游的生機與活力,滿足游客的多樣化需要;不斷強化與周邊項目的整合,切實把星羅棋布的景區(qū)景點串點成線、連線成面,打造特色康養(yǎng)旅游品牌,不斷增強景區(qū)的核心吸引力。例如福建省寧德市托溪鄉(xiāng)以雙苗奇石、高山濕地而聞名,這里空氣清新、春暖夏涼,是人們避暑旅游的勝地。近年來,托溪鄉(xiāng)按照“一村一特”“一村一品”的發(fā)展思路,推動黃梔子、養(yǎng)蜂、四葉參等具有典型特征的產業(yè)發(fā)展,努力打造產業(yè)更加興旺、環(huán)境更加優(yōu)美的特色小鎮(zhèn)。

五、結語

新時代加強農村生態(tài)環(huán)境治理需要全民共同參與,守住生態(tài)底線、實現綠色發(fā)展,是每個人的責任。我們必須守護好綠水青山,全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落地見效,為推進美麗中國建設、實現第二個百年奮斗目標而不懈努力。