數值模擬在山區(qū)小水電消力池消能效果優(yōu)化中的應用

楊忠超,趙 鑫

(重慶交通大學 內河航道整治技術交通行業(yè)重點實驗室,重慶 400074)

小水電是是一種可再生的綠色清潔能源,對實現我國碳達峰和碳中和目標將發(fā)揮重要作用[1],因此在我國得到大力發(fā)展[2]。由于山區(qū)小水電河道狹窄、庫容小、洪水陡漲陡落、短時洪峰流量大,故泄洪單寬流量大,泄洪消能任務較重。底流水躍消能是低水頭電站廣泛應用的消能形式[3],對于消能負擔重的小水電站,常采取多級消力池、消力墩、寬尾墩、分流墩等多種布置形式和輔助消能工[4,5]。對于小水電樞紐消力池消能布置及消能效果優(yōu)化常采用整體物理模型試驗開展研究[5,6],但物理模型試驗存在費用高、周期長、優(yōu)化方案有限的缺點。近年隨著CFD技術的不斷發(fā)展,水流數值模擬也成功應用到樞紐優(yōu)化布置。楊忠超等人[7]采用三維水流數學模型對向家壩樞紐消力池多股水平淹沒射流進行數值模擬,成功分析高低坎新型消能工的消能機理和消能效果。楊忠超[8]建立了麻石樞紐下游河道的整體二維水流模型,對下引航道多個優(yōu)化布置方案進行了模擬計算,獲得滿足通航安全指標的最優(yōu)方案。可見數值模擬已成為與理論分析、模型試驗并重的研究手段之一,數值模擬具有經濟、快捷、優(yōu)化方案多等優(yōu)點,將會得到更廣泛的應用。

1 工程概況

斑竹園水電站位于烏江一級支流郁江的下游,距河口約35 km,總庫容為2742 萬m3,裝機容量2×12.5 MW,屬小(1)型電站。該工程為低水頭河床式電站,從左至右依次布置左岸非溢流壩段、廠房壩段、泄洪沖沙閘段、溢流壩段、右岸非溢流壩段,壩頂高程273.0 m,壩頂長度280 m。泄洪沖沙閘共設5 孔(編號從左至右為1#~5#),每孔凈寬12.0 m,閘底板高程251.0 m,閘墩厚4.0 m。溢流壩壩頂高程267 m,僅在流量超過設計洪水流量時過流。消力池初設底高程249 m,縱向長度40 m,橫向寬度60 m。水庫正常蓄水位267.0 m,死水位265.0 m;設計洪水位267.0 m,與正常蓄水位相同,相應泄洪流量6100 m3/s(P=2%),單孔泄流量為1220 m3/s,最大單寬泄流量為101.7 m3/(s·m),電站的泄洪消能任務較重。

由于初設消力池難以滿足消能要求,提出對消力池進行延長、加深、升高尾檻、池內布設消力墩和縱向分級等多種消能布置方案,為了節(jié)省物理模型實驗修改方案的時間和費用,采用數值模擬對消力池消能效果進行優(yōu)化研究,選取最優(yōu)方案開展物理模型試驗。

2 二維水流數學模型

2.1 控制方程

垂向平均水深流速分布的淺水控制方程如下:

式中:Cgo為流量系數;Wgo為閘門寬度;Zuw為上游水面高程;Zgo為閘室底板高程。

2.2 控制方程的離散與求解

二維水流運動控制方程時間離散采用隱式積分方案,空間離散采用有限單元法,運用伽遼金加權余量法把控制方程離散成代數方程組,代數方程組采用Newton-Raphson方法求解。

2.3 電站整體模型建立與驗證

斑竹園電站整體模型范圍包括:進口位于壩軸線上游約1200 m,出口位于壩軸線下游約650 m,全長約1800 m,兩側邊界在地形高程275 m 以下。整個計算域采用三角形6節(jié)點等參單元和四邊形8節(jié)點等參單元進行剖分(見圖1)。采取分區(qū)調整河道糙率和紊動擴散系數達到模型與原型相似。3個測速斷面(位置見圖1)流速見圖2,經對比,流速的大小和分布以及最大值、最小值的位置均與實測資料較為一致,各測點流速的計算值與實測值之間的差值大多在±0.15 m/s 內,個別差值較大的也在±0.25 m/s 以內,相對誤差基本控制在±10%以內,因此水流數值模擬的流速分布及其大小與實際水流基本吻合;水位比較來看,計算結果與實測值符合良好。

3 消力池方案優(yōu)化及消能效果分析

為了減小泄洪水流對下游河床的沖刷強度,防止沖刷右側岸坡,設計提出的消能要求為:在不大于設計洪水流量6100 m3/s時,消力池出池任意垂線平均流速不宜大于7.0 m/s,盡可能縮短海漫段護底工程和右側岸坡防護范圍,減少工程投資。

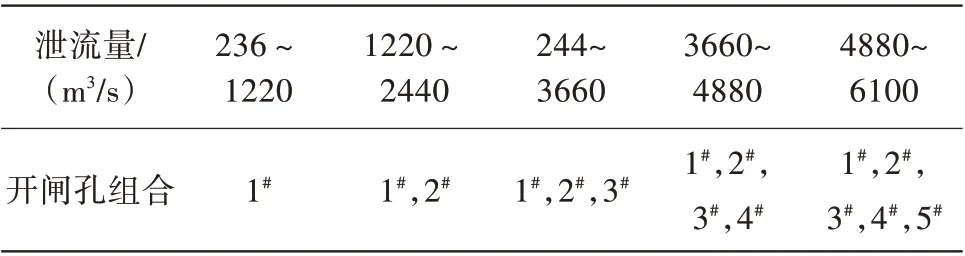

斑竹園水電站的調度方式見表1。各泄洪閘孔采取從左至右依次開啟而非對稱開啟。為了泄洪時將電站進水口附近泥沙拉走,避免淤沙翻越攔沙坎進入電站進水口危及發(fā)電安全,泄洪時首先開啟緊靠電站進水口的1#和2#閘孔(故稱泄洪沖沙閘);當流量大于4480 m3/s,左側孔泄洪不足時才開啟3#、4#和5#閘(故稱泄洪閘)。數值模擬表明,1#和2#閘孔聯合泄洪(Q=2440 m3/s)是消力池消能效果最差的工況,原因是下泄流量相對較小,尾水位較低,易形成遠驅水躍,并且出閘水流偏于消力池左側,受左側導墻約束,以及消力池右側形成較大范圍回流的擠壓,主流不易擴散影響消能效果。消力池優(yōu)化布置主要針對這一最不利工況進行分析。

表1 斑竹園水電站泄洪調度方式

斑竹園水電站消力池原設計方案長50 m,寬80 m,池底板高程249 m,其計算流場圖見圖3。由圖3可知,主流集中在消力池左側30 m,在消力池尾部略有擴散。消力池及海墁右側生成一個長115 m、寬40 m、流速約1 m/s 的回流旋渦。消力池尾坎處的出池流速較大,局部流速高達11.5 m/s,消力池出池流速超過7.0 m/s的要求。

針對初設消力池難以滿足消能要求的問題,對消力池采取延長、降低池底高程、池內布設消力墩和升高尾坎高程等多種措施,通過數值模擬研究,發(fā)現各種方案消能效果差別不大。圖4是優(yōu)化方案之一的計算流場圖,優(yōu)化方案消力池長度從50 m延長至90 m,池底板高程從249 m降低到246 m。從流速分布來看,出池流速降低到8 m/s 左右,消能效果有一定程度的改善,但仍然大于7 m/s 的設計要求;回流范圍減小,基本局限于消力池右側40 m內。

由于單寬泄洪流量較大,進一步延長消力池和降低池底高程等措施造成工程投資增加,于是提出了縱向分級、橫向差動的復式消力池[5],總體布置如圖5 所示,該布置方案在上述優(yōu)化方案的基礎上在消力池的中部增設一道中坎,形成兩級消力池,一級池長50 m,二級池長40 m。中坎長48 m,與1#~3#孔總長一致,高程251.5 m,底板高程為246 m。為了節(jié)省工程開挖工程量,同時減小1#和2#不對稱開啟時的回流強度,消力池右側32 m寬的部分底板高程從246 m 提高到247.5 m,如此形成左側為主,右側為輔,高差為1.5 m 的橫向差動式消力池。復式消力池計算流場圖見圖6,從數模計算流速分布來看:經過消力池兩次水躍消能后,出池流速已經降到5 m/s左右,滿足消能設計要求;中坎也增強了水流擴散,在消力池尾坎處,基本是全斷面出流;回流范圍進一步減小,位于中坎以上,消力池右側45 m范圍內,流速約1~2 m/s。對縱向分級、橫向差動的復式消力池方案開展物理模型試驗[9],實測流速大小及分布與數模計算結果基本一致。

4 結論

(1)采用有限元法建立斑竹園水電站整體平均水深的二維水流數學模型,計算的流速分布和水面線與模型試驗結果吻合良好。通過數值模擬對消力池進行了延長、加深、布設消力墩、升高尾檻、縱向分級、橫向差動等多種布置方案的消能效果開展深入研究,最終推薦復式消力池的最優(yōu)方案。數值模擬方法作為物理模型試驗的有效輔助手段,可大量節(jié)省物理模型試驗修改方案的時間和費用。

(2)山區(qū)河流的洪水具有匯流快、洪峰流量大的特點,所以盡管山區(qū)小水電裝機容量小,但泄洪消能負擔重。數值模擬結果表明,本文提出的縱向分級、橫向差動的復式消力池——左側主池縱向分為兩級、右側輔池適當抬高池底高程的兩級差動式消力池,泄洪水流在經兩次水躍消能后,出池流速達到了設計要求,消能效果良好,并可有效節(jié)省工程量。