新榮地水電站滑坡勘察及穩定性分析

張新興

(廣西水利電力勘測設計研究院有限責任公司,南寧 530023)

1 工程概況[1]

融水縣新榮地電站滑坡位于副廠房東北側,與副廠房一路(寬約7 m)之隔。受水電站工程建設活動影響,滑坡發生之前整個人工邊坡長約67.0 m,開挖高度約22 m,按兩級開挖,開挖坡比1∶1.2,邊坡中部214 m高程設置馬道(寬約3.5 m),分別于高程266.7、232.0~234.0 m 處設置了兩條截水溝。邊坡采用漿砌石擋墻(坡腳)+掛網噴砼(坡面)支護。馬道附近設置了兩個減壓洞,洞口呈城門洞型,高1.8~2.0 m,寬2.1~2.2 m,進口段長4.6~5.0 m 采用混凝土襯砌,往里隧洞呈近長方形,且高度逐漸降低,采用鋼拱架支護。邊坡支護于2011年完成,2020年6~7 月強降雨后,邊坡先后發生兩次滑坡,滑坡體主要位于兩減壓洞之間(見圖1)。為進一步查明滑坡的位置、分布范圍、滑坡發生的原因,以及分析評估現狀滑坡的穩定性,對滑坡采用了多種綜合勘察方法。

2 滑坡區工程地質條件

(1)地質構造及地震效應。場區滑坡范圍未見斷層及大規模褶皺發育,整體呈單斜構造,根據地質測繪成果,巖層產狀N65°~75°W,SW∠20°~35°,由于巖體層薄質軟,巖層傾角扭曲變化較為頻繁。主要發育兩組“X”型節理。①J1:N60°~70°W,SW∠66°~80°,節理面起伏粗糙,微張,褐黃色渲染,充填巖屑、泥質,延伸長度一般1~5 m,節理間距0.3~0.8 m;②J2:N35°~50°E,⊥,節理面平直粗糙,微張,褐黃色渲染,充填巖屑、泥質,延伸長度一般1~3 m,節理間距0.1~0.2 m。根據《中國地震動參數區劃圖》(GB 18306-2015)和《建筑抗震設計規范》(GB 50011-2010),本區地震動峰值加速度為0.05 g,反應譜特征周期為0.35 s,對應地震基本烈度為Ⅵ度。近場區及場址區無地震活動記載,工程區區域地質構造穩定性較好。

(2)地層巖性。根據地質調繪及鉆孔揭露情況,滑坡區地層從上至下依次為第四系殘坡積物(Qedl)、下板溪群(Pta)。①第四系殘坡積物(Qdel):為含碎石粉質黏土,褐黃色為主,層厚1.5~3.5 m;②下板溪群(Pta):薄層狀夾中厚層狀片巖夾少量變粒巖,強風化呈褐黃色、淺黃色,弱風化呈灰色、青灰色。

(3)水文地質條件。本廠區為丘陵坡地,現坡體表面植被茂密,未見明顯地表水發育。由于邊坡下部存在無壓發電洞,大幅降低了坡內的地下水位。根據現場地質調繪結果,均未發現有地下水從邊坡流出,馬道附近的兩個減壓洞也未發現有滲水痕跡,推測坡體地下水位高程約200.0 m。

3 滑坡勘察方法

勘察采取工程地質調查與測繪、工程測量、鉆探、物探等綜合勘察方法。根據現場邊坡的滑坡形態特征,沿滑坡滑動方向布置2 條勘探線,間距14 m,每條勘探線上布置3~4 個鉆孔,鉆孔間距7~15 m,共布置8 個鉆孔,孔深2.0~6.0 m。由于邊坡較陡,且滑坡體極不穩定,為了不擾動滑坡體,采用輕便鉆機進行鉆探,以查清滑坡體滑動面埋深、覆蓋層厚度及巖體特征等。為查明滑面的分布深度等,共布置4條高密度測試剖面,3條沿邊坡走向按不同高程布置,1條垂直于坡面走向布置。

4 滑坡穩定性分析與評價

4.1 滑坡發育特征及歷史

4.1.1 滑坡形態特征

該滑坡類型屬堆積層(土質)滑坡與順層滑坡混合,具有下列形態要素及特征:

(1)滑坡體。滑坡體前緣寬約38 m,縱向(主滑向,大致為203°)長約28 m,根據鉆孔情況及物探測試成果,滑體厚度為1.0 m~3.5 m,滑坡面積約1000 m2,體積約3000 m3,屬小型滑坡。滑坡體地形較陡,坡度一般為30°~40°。坡面凹凸不平,滑坡后緣呈臺階狀,滑坡后緣壁及后緣平臺明顯。組成滑體巖性為第四系滑坡堆積層(Qdel)含碎石粉質黏土及碎塊石,并混雜有鋼筋網、噴砼碎塊等,含碎塊石粉質黏土呈稍濕,松散狀,含10%~40%碎石,分布不均勻,局部含量低,呈棱角狀、片狀,粒徑以20~200 mm為主,成分為強風化片巖、變粒巖為主,土質黏性較差。整體來看馬道以上及滑體東側粉質黏土含量較高,馬道以下及坡角基本以碎片狀片巖為主。

(2)滑動帶與滑床面。滑動帶厚度0.2~0.5 m,馬道以上滑面主要由含碎石粉質黏土組成,呈稍濕~濕(雨季以濕為主),松散狀,土體在滑動過程中受擠壓剪切破壞,排列混亂,滑動面光滑。馬道以下滑面主要為層面及裂隙面,呈直線型或折線性形,滑面光滑,充填巖屑或泥質。滑床呈圓弧形~折線形,主要由殘坡積物或層面充填物組成。

(3)滑坡周界。滑坡周界清晰,平面上大致呈圈椅狀,周長約160 m。后緣及兩側裂縫新鮮,后緣向下滑移深約1.2 m。

(4)滑坡壁。滑坡后壁基本沿坡頂截水溝發育,總體呈直線形,壁高約1.2 m,坡度50°~75°,巖性為含碎石粉質黏土。滑坡兩側壁不明顯,多呈裂縫狀。

(5)滑坡裂縫。滑坡后緣及兩側裂縫很發育,主要為拉張裂縫,寬一般為5~20 cm,延伸長度一般10~30 m。

(6)滑坡前緣。滑坡前緣主要位于坡腳附近,巖性主要為弱風化片巖,原有掛網噴混凝土明顯鼓脹開裂。

4.1.2 滑坡發育歷史

根據調查,邊坡自2011 年施工完至2020 年均未發現有明顯的滑動開裂現象,2020 年6 月大暴雨后,開始滑塌且主要為266.7 m 高程附近排水溝往下滑動,形成了清晰的滑動后緣,高度約1.2 m,近直立;2020年7月大雨過后已滑動的滑體再次滑動,于225.0 m高程附近形成了后緣陡坎,高約2.0 m(見圖2)。西北側1#減壓洞上部原噴砼已明顯變形開裂,下部土體出現掏空(見圖3),1#減壓洞附近馬道外側約0.5~1.0 m明顯下挫,形成高1.5~1.8 m陡坎(見圖4),滑動體下部坡腳噴砼明顯鼓脹開裂(見圖5),但坡腳漿砌石擋墻現狀良好,未見變形、位移及開裂情況。

4.2 滑坡穩定性分析

4.2.1 定性分析

滑坡現狀地形較陡,坡度為30°~40°,高差約20 m。組成滑坡體的物質為第四系滑坡堆積層(Qdel)混碎塊石粉質黏土、碎塊石,厚度為1.0~3.5 m,土體已受滑動擾動,結構較松散。滑體坡面有坍塌現象,兩側及后緣裂縫發育,雨季地表水易沖刷坡面并沿裂縫下滲邊坡,軟化邊坡巖土體,易發生坍塌、滑坡等不良地質作用。該邊坡高陡的地形條件、松散的滑坡堆積層和發育的不良地質作用對滑坡穩定不利。另外邊坡為巖土混合邊坡,巖層走向平行邊坡走向,傾向坡外,為順向坡,開挖坡度陡于巖層傾角,巖層薄,易發生順層滑動。綜合分析可以得出,該滑坡現狀整體穩定性差。目前為旱季,邊坡處于臨界狀態,雨季來臨,在雨水沖刷、下滲作用下邊坡滑塌范圍易進一步擴大。

4.2.2 定量分析

(1)計算方法。因滑坡體以含碎石粉質黏土及碎塊石為主,混雜有鋼筋網、噴砼碎塊整體較為松散,因此采用圓弧滑動法對滑坡的穩定性進行定量計算分析,以勘察所得滑面作為指定滑面,選取代表性剖面6-6'計算其邊坡穩定系數。對于未發生滑動邊坡選取代表性剖面7-7',指定層面作為潛在滑面計算其邊坡穩定系數。計算工況采用天然工況和暴雨工況。本區地震基本烈度為Ⅵ度,地震動峰值加速度為0.05 g,對邊坡穩定性影響較小,分析不考慮地震影響。

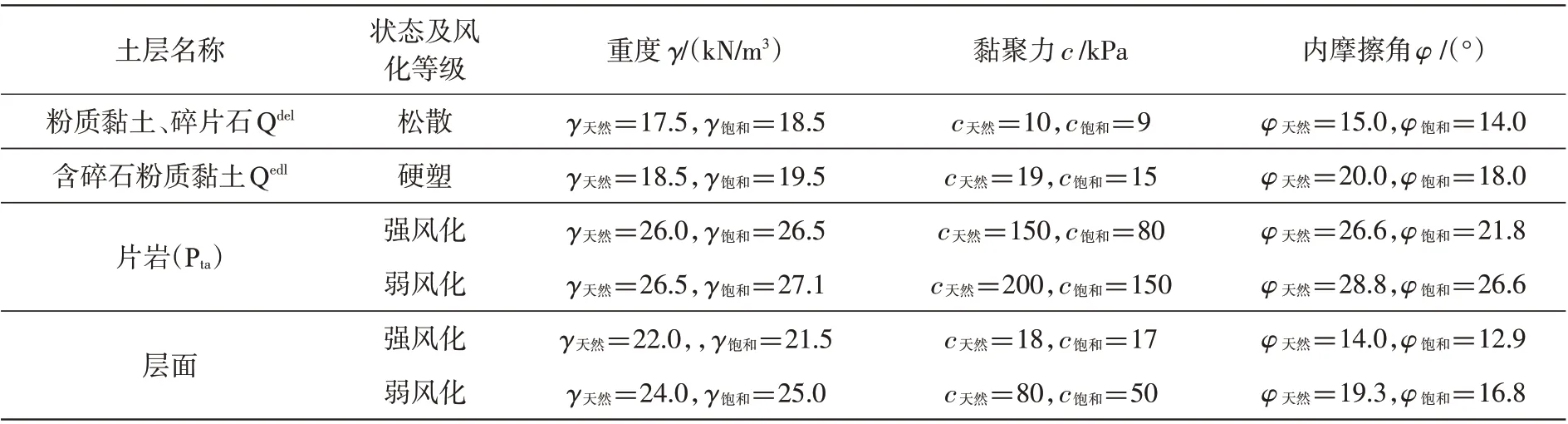

(2)計算參數的選擇。根據土工試驗成果、反算法和工程類比,并結合當地建筑經驗,滑坡計算時各巖土層的物理力學參數值如表1所示。

表1 邊坡穩定性計算參數建議值

(3)計算結果及分析。計算結果見表2。

表2 滑坡穩定性計算結果

根據計算結果并參考《滑坡防治工程勘查規范》(GB/T 32864-2016)表7 可知,6-6'剖面在天然工況和暴雨工況下,邊坡處于不穩定狀態;7-7'剖面在天然工況下,邊坡處于穩定狀態,暴雨工況邊坡處于欠穩定狀態。分析結果表明:滑坡體現狀處于不穩定狀態,滑坡后緣較陡,為土質邊坡,一旦遭遇降雨極有可能引起上部土質邊坡發生滑塌;未滑動邊坡雖然在正常情況下處于穩定狀態,但如遇強降雨,邊坡存在發生滑塌的風險。

5 結語

根據滑坡體積和滑體厚度,本工程滑坡為淺層小型滑坡,根據邊坡巖土結構分類屬于殘坡積層與順層混合型滑坡,根據滑動方式,屬于推移式滑坡。對滑坡穩定性進行分析,結果表明:該滑坡處于不穩定狀態,需進行工程處理。

邊坡工程處理可采用削坡減載處理方案,基巖邊坡建議按巖層傾角(30°)進行放坡處理,土質邊坡建議按1∶1.5 坡比進行放坡,或采用分級新建擋墻+放坡的方式,并對坡面進行防滲排水措施,于坡頂設置截水溝,并保證截水溝耐久性,定期對截水溝進行巡視清理;也可采用加固措施,建議對滑坡面進行平整夯實,采用框格梁+錨筋樁進行邊坡加固,錨筋樁末端建議進入弱風化基巖一定深度,并穿過推測潛在滑動面,同時在框格梁內種植草皮,防止雨水沖刷。對于未滑動邊坡,建議補充現狀邊坡排水孔,并對邊坡進行變形監測。