八仙花萼片有色原生質體游離及應用

張蓋天,祁惠,楊鎖寧,褚志云,袁素霞,劉春

(中國農業科學院蔬菜花卉研究所,北京 100081)

八仙花(Hydrangea macrophylla)又名繡球花,為虎耳草科八仙花屬植物,觀賞部位為大部分不孕花及其萼片組成的傘狀頂生花序[1],原產于中國、日本等國家[2-3]。八仙花品種眾多、花色豐富、花型繁多,在歐美地區被廣泛應用于庭院綠化、切花等。近年來,八仙花盆栽、切花和干花也受到越來越多中國消費者的喜愛。

八仙花具有特殊的栽培學特性,即在合適的土壤pH條件下,部分品種施鋁處理后花萼片顏色會由原本的粉色變為藍色[4],因此,八仙花花色變化機理逐漸成為研究熱點。八仙花萼片有色細胞主要集中于花萼片上表皮下部和葉肉細胞上部的組織中[5],為方便對有色細胞獨有的生理與分子特性進行深入研究,揭示花器官有色細胞中特有的膜結構、蛋白結構及功能[6-10],需將組織中的有色細胞與無色細胞有效分離,因此,必需建立八仙花萼片有色原生質體游離體系。原生質體是細胞除去細胞壁后所得的由膜包裹的結構,包括膜結構、液泡、細胞核、質體及線粒體等,其中,液泡是植物儲藏色素類物質的器官,成熟細胞的液泡體積約占細胞體積的90%[11],即在顯微鏡下觀察到的有色細胞液泡內含有色素類物質,而無色細胞液泡內不含色素類物質。

原生質體用途廣泛,主要用于瞬時表達,如亞細胞定位[12]、原生質體融合[13]等,其游離受諸多因素影響,主要包括植物組織材料類型[14]、預處理方式[12]、酶濃度及配比[15]、滲透壓[16]、酶解時間[17]和離心力[18]等。目前,在擬南芥(Arabidopsisthaliana)[19]和水稻(Oryza sativa)[20]中已建立了成熟的原生質體游離體系。而關于八仙花有色原生質體游離體系的研究尚未見報道,極大地限制了八仙花花色形成機理的相關研究。因此,本研究擬建立高效的八仙花有色細胞原生質體游離體系,并應用于不同品種八仙花萼片的原生質體游離,以期為后續八仙花有色細胞瞬時轉化相關研究、細胞水平上的生理生化研究以及單細胞測序奠定基礎。

1 材料與方法

1.1 供試材料

本研究選用種植于中國農業科學院試驗基地的4個八仙花(Hydrangea macrophylla)品種‘Bailmer’‘Baby Blue’‘Bela’和‘Duro’進行研究,所有材料均選用盛花期萼片。其中,‘Bailmer’‘Baby Blue’和‘Bela’在不施鋁栽培條件下花萼片呈粉色,施鋁栽培條件下花萼片呈藍色;‘Duro’在施鋁和不施鋁栽培條件下萼片顏色變化較小,基本均呈品紅色。

1.2 試劑和儀器

試 劑:纖 維 素 酶(cellulase)、離 析 酶(macerozyme R-10)、甘露醇(D-mannitol)、嗎啉乙磺酸(morpholine ethyl sulfonic acid,MES)、三羥甲基氨基甲烷(Tris)、牛血清蛋白(bovine serum albumin,BSA)、KCl、NaCl、MgSO4·7H2O、乙二醇雙(2-氨基乙基醚)四乙酸(ethylene glycol tetraacetic acid,EGTA)和甘油(glycerol)購自于北京拜爾迪生物技術有限公司;聚-L-賴氨酸(poly-L-lysine)購自于西格瑪奧德里奇貿易有限公司;CaCl2購自于國藥集團化學試劑有限公司。

儀器:電子天平(BSM-220.4,上海卓精電子科技有限公司)、恒溫震蕩儀(MQT-60R,上海旻泉儀器有限公司)、離心機(BY-80C,北京白洋醫療器械有限公司)、低溫離心機(1-14K,Sigma)、倒置顯微鏡(DMIL LED,Leica)、非損傷微測儀(NMTYG-100,Younger)。

1.3 原生質體游離

取盛花期萼片0.8~1.0 g,經預處理后,立即移至含有10 mL酶解液的離心管中;之后,將離心管放置在恒溫震蕩儀(28℃,40 r·min-1)內進行酶解;待酶解后,將混合液置于200目篩網過濾殘渣,所得濾液倒入燒杯中;將所得濾液移至10 mL離心管中,并用改良后的W5洗液[19](154 mmol·L-1NaCl、125 mmol·L-1CaCl2、5 mmol·L-1KCl和4 mmol·L-1MES-Tris pH 6.3,滅菌,4℃保存)輕柔沖洗濾網上的殘渣及燒杯,沖洗后的液體移入離心管中,2 000 r·min-1離心5 min,棄上清;沉淀由W5洗液重懸后移至1.5 mL離心管中,低溫(4℃)離心5 min,棄上清;最后,用200μL儲存液[5]將離心管中的沉淀懸浮,4℃保存。酶解液配制方法:將纖維素酶、離析酶、甘露醇和20 mmol·L-1pH 6.3的MES-Tris混勻后于55℃水浴10 min,待冷涼至室溫后加入0.1%(質量體積比)BSA和10 mol·L-1CaCl2;儲存液配制方法:甘露醇、2 mmol·L-1MgSO4、10 mmol·L-1KCl、20 mmol·L-1MES-Tris、5 mmol·L-1EGTA(pH 6.0)和2%(質量體積分數)甘油,滅菌,4℃保存。

采用單因素試驗設計,分別設置不同預處理方式、酶濃度、酶解時間、甘露醇濃度、離心力、添加BSA和CaCl2,對原生質體游離體系和方法進行優化。

1.4 單因素實驗

1.4.1 試驗材料預處理方式 對試驗材料采用2種不同的預處理方式進行處理,分別為:花萼片切絲法、花萼片上下表皮分離法。原生質體游離所用的纖維素酶和離析酶濃度分別為4%和0.4%(質量體積分數),甘露醇濃度為0.6 mol·L-1,酶解時間2 h,4℃條件下1 426 r·min-1離心;儲存液甘露醇濃度為0.6 mol·L-1,其余同1.3。

1.4.2 酶濃度 設置纖維素酶質量體積分數分別為2%、4%、6%和8%;離析酶的質量體積分數分別為0.2%、0.4%、0.6%和0.8%。試驗材料預處理方式采用花萼片上下表皮分離法,甘露醇0.6 mol·L-1,酶解時間2 h,4℃條件下1 426 r·min-1離心5 min,儲存液甘露醇0.6 mol·L-1,其余同1.3。

1.4.3 酶解時間 酶解時間設4個水平,分別為1、2、3和4 h。試驗材料預處理方式采用花萼片上下表皮分離法,纖維素酶與離析酶濃度質量體積比分數分別為4%和0.4%,甘露醇0.6 mol·L-1,4℃條件下1 426 r·min-1離心5 min,儲存液甘露醇0.6 mol·L-1,其余同1.3。

1.4.4 甘露醇 對酶解液與儲存液中的甘露醇分別設0.4、0.6和0.8 mol·L-13個梯度。試驗材料預處理方式為花萼片上下表皮分離法,纖維素酶與離析酶質量體積分數分別為4%和0.4%,酶解時間2 h,4℃條件下1 426 r·min-1離心5 min,其余同1.3。

1.4.5 添加BSA和CaCl2酶與甘露醇融于含20 mmol·L-1MES-Tris(pH 6.3)的溶液并水浴后,加入0.1%(質量體積分數)BSA和10 mmol·L-1CaCl2,以不加BSA和CaCl2的酶解液為對照。試驗材料預處理方式均為花萼片上下表皮分離法,纖維素酶與離析酶質量體積分數分別為4%和0.4%,甘露醇0.6 mol·L-1,酶解時間2 h,4℃條件下1 426 r·min-1離心5 min,其余同1.3。

1.4.6 離心力 在4℃條件下,分別用1 164、1 426、1 646和1 841 r·min-1離心5 min。試驗材料預處理方式為花萼片上下表皮分離法,纖維素酶與離析酶質量體積分數分別為4%和0.4%,甘露醇0.6 mol·L-1,酶解時間2 h,其余同1.3。

1.5 游離原生質體計數

使原生質體均勻懸浮后,分別制片3張,每張滴30μL懸浮液后覆24 mm×50 mm蓋玻片,鏡檢拍照,分別從3張制片中選取9張鏡檢圖并統計有色原生質體數量,SPSS軟件進行數據分析,Origin 2018軟件進行繪圖。

1.6 液泡H+流測定

將牙簽尖頭部用少量脫脂棉包裹成拖把狀,蘸取0.008%(質量體積分數)聚-L-賴氨酸[21]涂抹在一次性培養皿中,置于冰箱冷藏層晾干備用。

使用特定檢測H+流的離子交換液及質子選擇性微電極制作探針,液泡H+流測試液繪制H+流測定標線。

吸取部分原生質體懸浮液移至培養皿中,加入特定液泡H+流測試液,避光條件下靜置,使原生質體在重力作用下下沉,根據陰陽離子互作原理,聚-L-賴氨酸涂層吸附住原生質體,保證非損傷微測儀質子選擇性微電極在運行過程中不移動。

分別隨機選取‘Baby Blue’粉色、藍色原生質體各7個,將探針置于靠近液泡的位置,對其液泡H+、Na+流進行測定并繪制相應測定曲線,導出曲線相應讀數,SPSS軟件進行數據分析,Origin 2018軟件進行繪圖。

2 結果與分析

2.1 單因素對有色原生質體酶解的影響

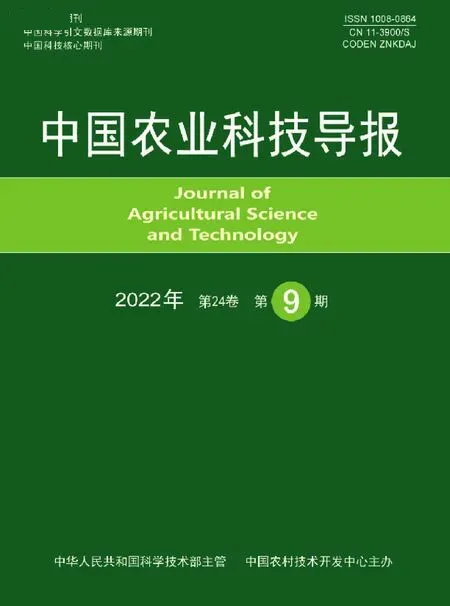

2.1.1 材料預處理方式對有色原生質體游離效率的影響 對‘Bailmer’和‘Baby Blue’的粉色和藍色花萼片分別采用切絲和上下表皮分離法進行處理,結果表明,相較于切絲法,萼片上下表皮分離法更能高效地游離4種花萼片的有色原生質體(圖1A),每個視野分別獲得有色原生質體11~14個(‘Bailmer’)和17~22個(‘Baby Blue’)。

2.1.2 不同酶含量對有色原生質體游離效率的影響 由圖1B可知,當纖維素酶與離析酶質量體積分數分別為4%和0.4%時,4份材料所獲得的有色原生質體數量(每個視野)均顯著高于其他含量組合。因此,4%和0.4%為纖維素酶與離析酶最佳酶解含量。

2.1.3 不同酶解時間對有色原生質體游離效率的影響 不同的酶解時長的結果(圖1C)表明,對‘Bailmer’藍色和粉色萼片來說,酶解2 h獲得有色原生質體的數量均顯著高于酶解1、3和4 h;而對于‘Baby Blue’藍色和粉色萼片,酶解1和2 h所得有色原生質體的數量無明顯差異,但均顯著高于酶解3和4 h。綜合考慮,2 h為最適酶解時長。

2.1.4 不同甘露醇濃度對有色原生質體游離效率的影響 對酶解液與儲存液中甘露醇的不同濃度進行比較,結果(圖1D)表明,當甘露醇濃度為0.6 mol·L-1時,其滲透壓最適合有色原生質體的解離與儲存。

2.1.5 添加BSA和CaCl2對有色原生質體游離效率的影響 由于前4組酶解離條件篩選試驗中,同一八仙花品種不同顏色萼片的有色原生質體游離結果表現趨勢一致,故本試驗只選用了‘Bailmer’藍色萼片和‘Baby Blue’粉色萼片為試驗材料。結果(圖1E)顯示,在酶解液中添加0.1%BSA和10 mmol·L-1CaCl2后,‘Bailmer’藍色萼片所得有色原生質體的數量與對照差異不顯著;但‘Baby Blue’粉色萼片在添加0.1%BSA和10 mmol·L-1CaCl2后,酶解液中所得有色原生質體的數量顯著高于對照。綜合考慮,在酶解液中添加0.1%BSA和10 mmol·L-1CaCl2效果較好。

圖1 單因素對有色原生質體酶解的影響Fig.1 Effect of single foctor on enzymatic hydrolysis

2.1.6 不同離心力對有色原生質體游離效率的影響 以‘Bailmer’藍色萼片和‘Baby Blue’粉色萼片為材料,分析不同離心力下獲得有色原生質體數量的差異,結果(圖1F)顯示,4℃條件下,1 426 r·min-1離心時獲得有色原生質體的數量顯著高于其他3種離心速率。離心速率過低,不能有效地沉淀有色原生質體;而離心速率過高會破損有色原生質體,降低產量。

上述研究表明,采用花萼片上下表皮分離法、纖維素酶和離析酶的質量體積分數分別為4%和0.4%、加入0.1%(質量體積分數)BSA和10 mmol·L-1CaCl2、酶解時間2 h、4℃條件下1 426 r·min-1離心5 min、甘露醇0.6 mol·L-1為八仙花萼片有色原生質體游離的最佳條件。

2.2 八仙花萼片有色細胞原生質體酶解體系應用

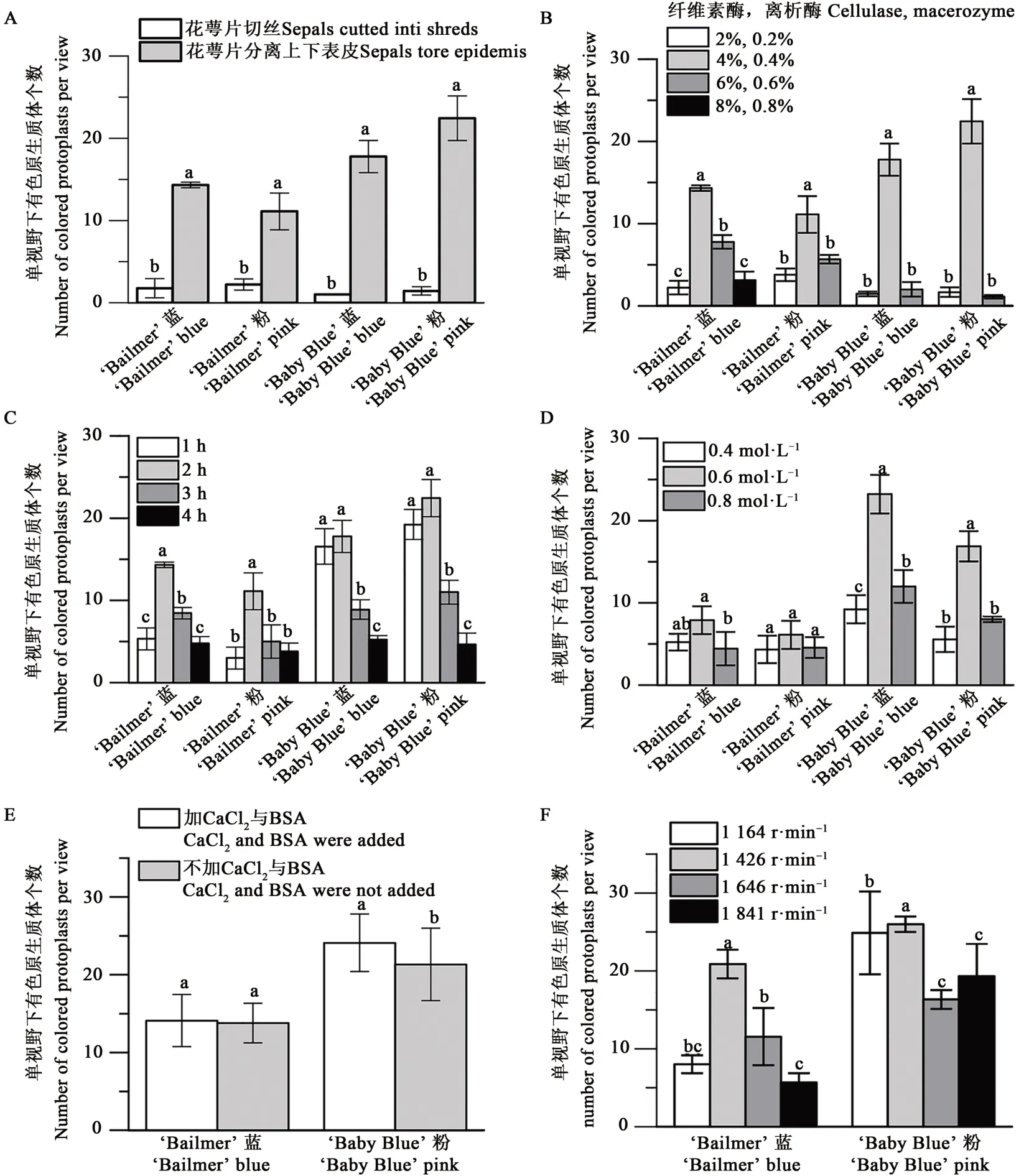

2.2.1 不同品種中酶解體系的應用 按上述最優酶解體系對4個八仙花品種在施鋁處理(+Al3+)和未施鋁處理(CK)條件下的花萼片進行有色原生質體游離。將原生質體懸浮均勻后制片,200×鏡下單視野內可獲得13~35個有色的原生質體(圖2)。

圖2 不同品種八仙花花器官及原生質體游離示意圖(Bar=50μm)Fig.2 Schematic diagram of floral organs and protoplast dissociation of different species of Hydrangea(Bar=50μm)

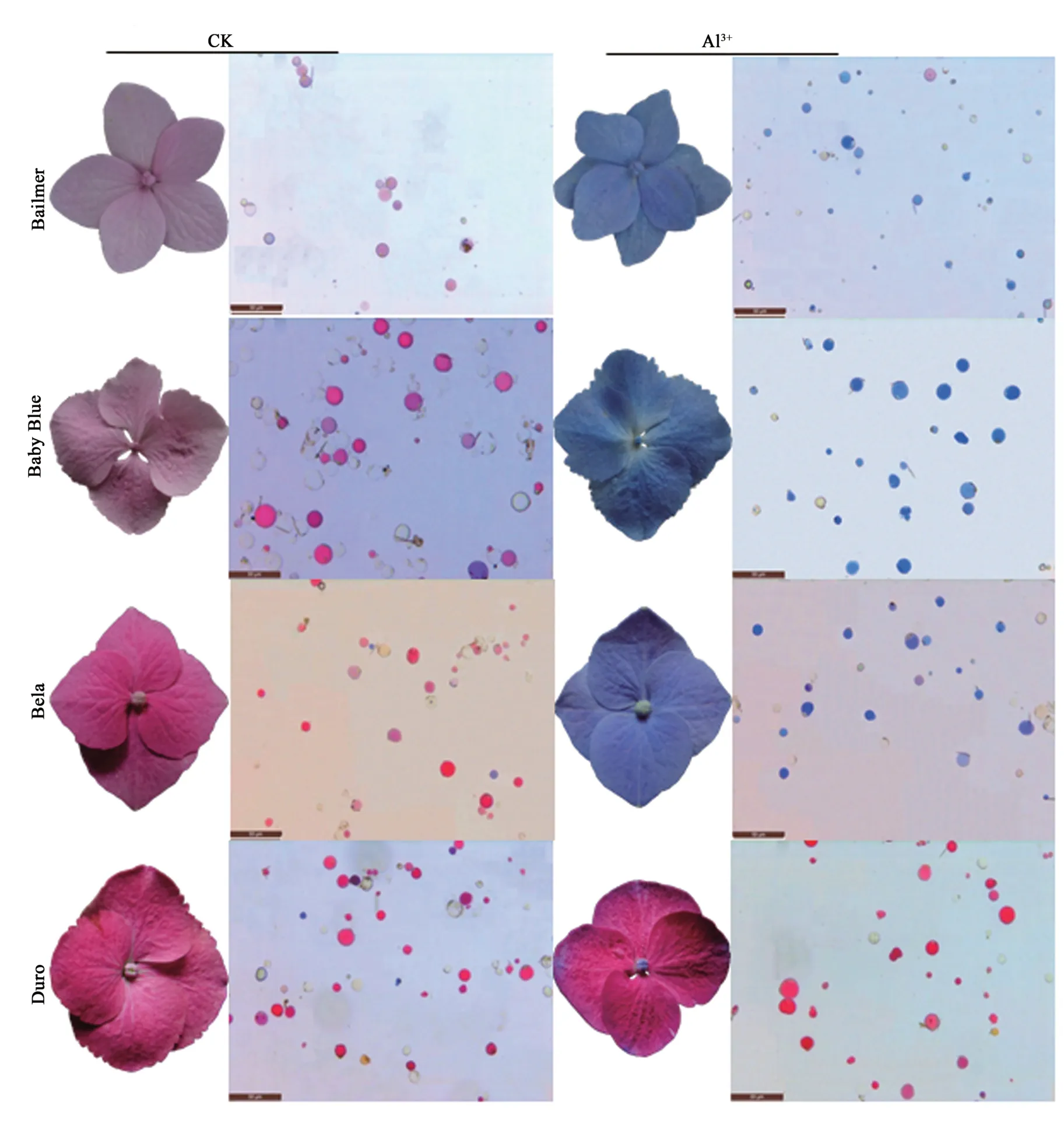

2.2.2 液泡H+離子流分析 使用非損傷微測技術對八仙花品種‘Baby blue’粉色、藍色液泡的H+、Na+流進行測定,結果(圖3)表明,從H+流平均值來看,藍色液泡H+流外排趨勢較粉色液泡更加明顯,由此推斷,藍色液泡的pH高于粉色液泡;從Na+流平均值來看,藍色液泡Na+流吸收趨勢更為明顯,由此推斷,H+在外流后,液泡吸收Na+來維持液泡內部原有溶質含量。

圖3 ‘Baby blue’離子流Fig.3 ‘Baby blue’ion flux

3 討論

八仙花萼片酶解游離出的原生質體分為有色原生質體與無色原生質體兩種,其中,有色原生質體是研究花色形成的重要研究對象。原生質體游離的基礎是酶解細胞壁釋放原生質體。1960年,Cocking[22]首次利用從疣孢菌中獲得的纖維素酶,以番茄根系為材料游離出了原生質體,這也是酶解法游離原生質體在植物上的首次應用。隨后從木霉素中提取出纖維素酶,這也是后續大量原生質體游離試驗中使用頻率最高的酶[23]。酶解游離原生質體越來越廣泛地應用于不同物種。

本研究發現,八仙花萼片原生質體游離的數量少于其他植物葉片、嫩莖和愈傷組織產生的原生質體數量,這可能是由組織材料的差異造成。酶解液更容易浸入疏松的組織,充分與細胞壁接觸,斷開纖維鏈并消解果膠。Yoo等[19]對擬南芥葉片原生質體游離時發現,酶解材料切絲時應避免擠壓損傷,因為擠壓會造成原生質體在細胞壁構筑的小室內破裂。然而,八仙花萼片組織質密、韌性強,如果對萼片采用切絲的預處理方法,會在創口處留下明顯的擠壓損傷,導致其原生質體游離的難度增大。本研究發現,采用分離上下表皮對八仙花萼片進行預處理,能增加酶液與材料的接觸面積,有利于打破組織質密造成的酶解障礙,顯著增加原生質體游離的數量。在對不同品種八仙花萼片原生質體進行游離時還發現,花萼片大且厚時,其上下表皮更易分離,更有利于原生質體游離。

為了高效地游離原生質體,必需配比合適比例的酶。若酶用量過低,則酶消解細胞壁的能力不足以支撐原生質體游離工作的完成;若酶用量過高,則會造成原生質體失活。Yoshida等[5]在游離八仙花萼片有色細胞原生質體時,采用的纖維素酶與離析酶質量體積分數分別為2%和0.2%,但本研究發現,纖維素酶與離析酶含量分別為4%和0.4%(質量體積分數)時,酶解產生的有色原生質體數量顯著高于2%和0.2%(纖維素酶與離析酶水平)。另外,BSA能夠有效維持酶活,保障酶解過程中酶功能的持續性[24];而Ca2+能與磷脂類物質上的負電荷結合維持細胞膜的穩定性,在一定程度上保障原生質體的活性,因此,在酶液中加入0.1%(質量體積分數)BSA和10 mmol·L-1CaCl2能獲得更多的原生質體[25]。此外,若酶解時間較短,酶液無法與細胞壁充分反應;若酶解時間過長,會拉長試驗周期,原生質體會失活,因此,2 h為最優酶解時長。甘露醇濃度需匹配細胞滲透壓,細胞滲透壓過小或過大均會造成原生質體活性降低,甚至失活,前人研究[18,26-27]中甘露醇濃度為0.4~1 mol·L-1。本研究結果表明,甘露醇濃度為0.6 mol·L-1時,八仙花有色原生質體游離效果最佳。

由于解離花萼片產生的原生質體數量較少,故需在離心過程中獲得盡可能多的原生質體。純化原生質體的方法主要有離心沉降法[18]與密度梯度自然沉降法[28]。離心速率較小或自然沉淀時,部分原生質體會重懸于上清中;若離心速率過大,原生質體會因受機械損傷而失活,甚至破裂。本研究表明,4℃條件下,最佳離心速率為1 426 r·min-1。

原生質體游離能有效地分離花萼中有色細胞和無色細胞,以便于研究有色細胞的生理生化特性。Yoshida等[5]使用質子選擇微電極測得八仙花藍色液泡pH約為4.1,紅色液泡約為3.2。本研究中,‘Baby blue’藍色原生質體液泡H+流外排,液泡內H+積累減少,pH相對較高;粉色原生質體液泡H+流吸收,液泡內H+積累增多,pH相對較低,與前人的研究結果一致。因此,本研究建立的有色原生質體游離體系為后續八仙花花色形成機理研究奠定了基礎。