創新開展碳交易壓力測試強化金融機構風險管理

——工商銀行火電行業碳交易壓力測試案例

◎北京綠色交易所

隨著全球經濟社會的發展,碳交易已成為各國應對氣候挑戰、實現減排目標的重要途徑。商業銀行碳交易壓力測試的實施,在有效測算碳市場發展對相關行業影響程度的同時,也為商業銀行等金融機構識別和量化風險提供全套創新管理工具。為深入分析企業環境成本內部化對商業銀行風險的影響,北京綠色交易所與中國工商銀行聯合開展了基于火電行業的碳交易壓力測試,此舉對商業銀行識別、評估信貸資產信用情況具有重要的指導意義,在為商業銀行風險管理提供新思路的同時,也為企業綠色金融創新發展提供強大助力。

助力減排行動碳交易風險壓力測試勢在必行

長期以來,人為原因導致的氣候變化,對地球生態系統、糧食生產、公共衛生和安全都帶來持久而廣泛的影響。我國作為氣候行動的積極推動者和堅定踐行者,早在2014年11月發布《中美氣候變化聯合聲明》時就明確提出,中國計劃2030年左右二氧化碳排放達到峰值且將努力早日達峰;根據2015年《中美元首關于氣候變化的聯合聲明》,中國將于2017年啟動全國碳排放權交易市場。在這一背景下,采取有效措施降低碳排放成為重要課題。

降低碳排放需要通過具體行動來推進,其中關鍵路徑是通過碳排放權交易(以下簡稱“碳交易”)等定價措施,將溫室氣體減排的成本“內部化”至企業成本結構之中,最終通過改變企業行為,推動經濟社會生活的低碳轉型。世界銀行報告顯示,截至2019年,全球已有約60多個國家和地區實施或計劃實施碳定價機制,覆蓋了約110億噸碳當量排放,占全球溫室氣體排放總量的20%,碳交易市場保持快速發展的勢頭。我國碳市場建設近年來也在穩步推進,2012年,國家發改委出臺《溫室氣體自愿減排交易管理暫行辦法》,正式建立起了中國核證自愿減排量(Chinese Certified Emission Reduction, 即CCER)交易體系;2013年,國家發改委批準的北京、上海、天津、重慶、湖北、廣東和深圳等七省市碳排放權交易試點相繼開市;2016年,四川、福建兩個非試點地區也啟動交易;2015年,中國政府在《中美元首關于氣候變化的聯合聲明》及巴黎氣候大會承諾,中國計劃于2017年啟動全國碳排放交易體系,2017年底國家發改委宣布正式啟動全國碳排放權交易體系,2021年7月生態環境部正式啟動全國碳排放權交易市場上線交易。

碳交易對企業和金融機構的影響日益顯著。一般來說,在交易之前,有關政府部門將規定時期內的碳排放權分配給重點排放企業(以下簡稱“控排企業”)等單位。對于企業來說,在取得碳排放權配額之后,可以在碳市場上進行交易。一方面,當實際碳排放低于配額時,可以將剩余的配額在碳市場出售;另一方面,當實際碳排放超過配額時,需要從市場上購買其他企業富余的配額,但是,這將提高部分高排放企業的經營成本,可能影響其經營業績進而降低償債能力,增加銀行貸款的信用風險。由此可見,在碳交易過程中,企業與金融機構均會存在一定風險因素,需要通過有效的風險管理工具加以識別、評估和分析,而壓力測試則是解決上述問題的有效途徑之一。

傳統壓力測試是在特定甚至是極端情景下,考察金融機構資產、負債、利潤、資本金等財務指標的表現情況,可以通過設定靈活的情景,直接考察極端風險發生時金融機構可能產生的損失。碳交易壓力測試則是借鑒傳統壓力測試的思路,探索金融機構在碳交易機制下可能面臨的風險,進而開展量化評價的一種方式。為深入分析企業環境成本內部化對商業銀行風險的影響,北京綠色交易所充分發揮自身專業優勢,積極探索為商業銀行開展碳交易壓力測試相關服務。

發揮北京綠色交易所經驗優勢助力碳交易壓力測試

考慮到火電行業是碳排放的重點領域,未來納入全國碳排放權交易市場后將面臨碳交易直接帶來的成本壓力,并會通過信貸資產向商業銀行進行風險傳導。為了對這種潛在風險進行測試和評估,2019年,中國工商銀行現代金融研究院(以下簡稱“工商銀行”)與北京環境交易所(2020年更名為北京綠色交易所)決定聯合成立課題組,開展《碳交易對商業銀行信用風險的影響——基于火電行業的壓力測試研究》項目,綜合全球及我國碳市場發展進程、我國火電行業客戶特征,發揮課題組專家豐富的實踐經驗,從信貸市場的碳價風險傳導角度,全面分析因碳價變動導致控排企業成本增加的情況,進而評估對商業銀行信貸資產違約風險的影響程度。

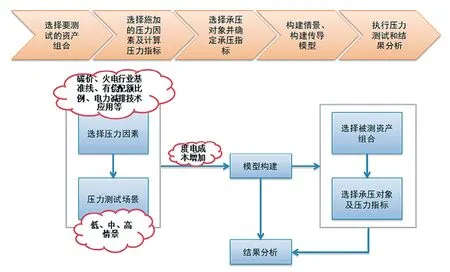

圖1:基于火電行業的壓力測試研究課題成果

本次開展的火電行業碳交易壓力測試研究,在工商銀行此前開展的商業銀行環境風險壓力測試研究的基礎上,選定了最具代表和現實意義的情景,基于工商銀行的實際數據,按五步法進行測算分析:第一步,選擇需要測試的火電企業客戶資產組合;第二步,選擇碳價水平、行業基準線、有償配額比例以及電力減排技術應用等主要壓力因素,在低、中、高三種壓力情景下計算出承壓指標“度電成本增加值”;第三步,選擇商業銀行的承壓對象并確定承壓指標;第四步,結合碳交易壓力測試情景,構建度電成本對商業銀行的壓力傳導模型;第五步,執行商業銀行火電行業信貸資產的壓力測試,進行結果分析。通過以上五個步驟,有效打通碳交易機制至商業銀行之間風險傳導的鏈路。

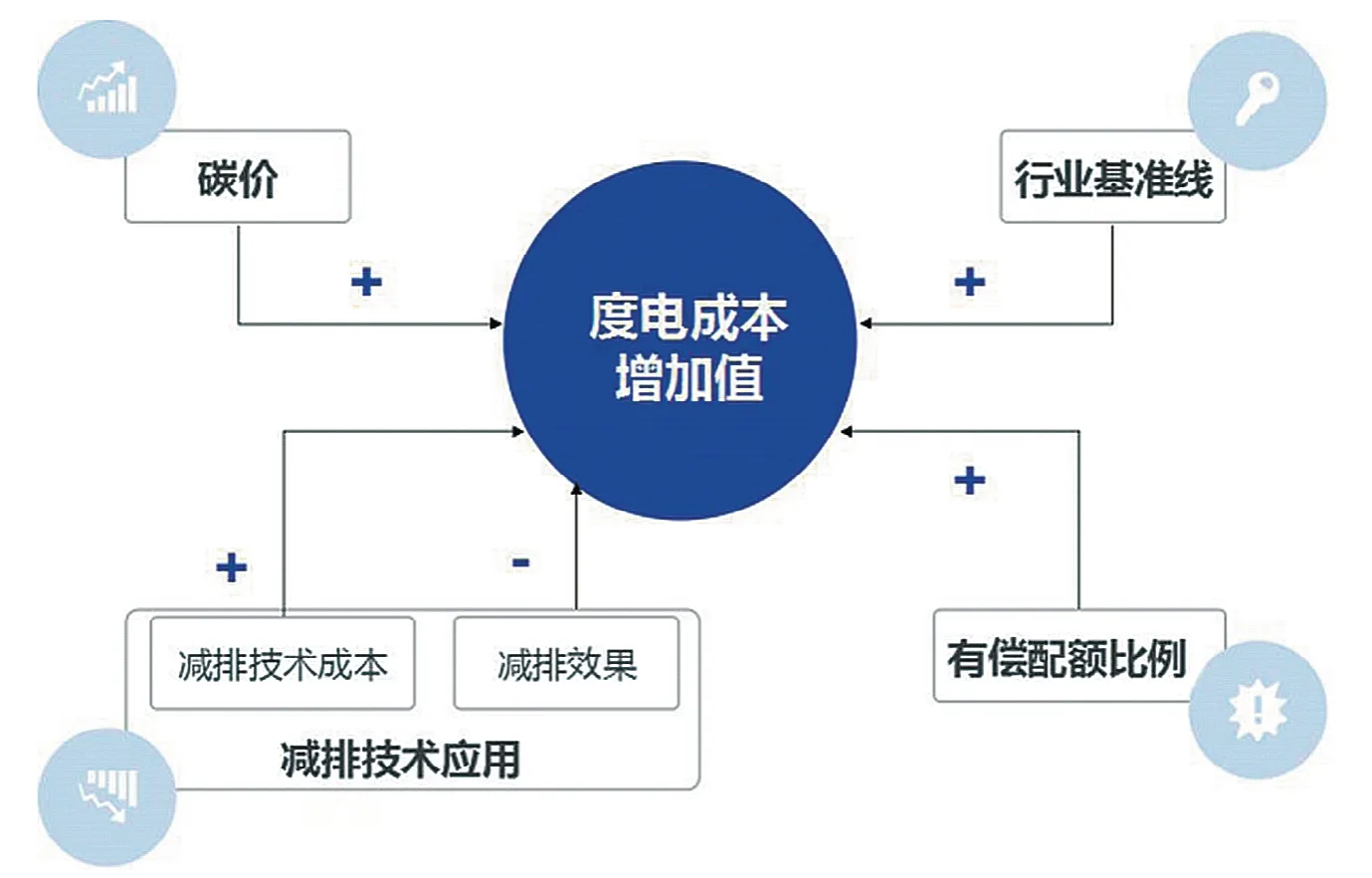

圖2:火電行業碳交易壓力測試研究基本流程

在壓力因素選擇方面,經過系統分析和大量走訪調研,針對碳交易對火電行業控排企業的風險壓力,課題組最終確定了四項壓力因素:一是碳價,碳價高低直接決定企業的購碳成本;二是行業基準線,行業基準線界定了行業的平均減排成本,是配額分配的重要依據;三是配額有償分配的比例,在配額從免費發放向有償分配過渡的過程中,有償分配比例的高低直接決定企業成本;四是減排技術應用,不同減排技術路線及應用程度帶來的成本壓力不同,要充分考慮可能存在的較大差異。在壓力指標確定方面,課題組通過評估量化碳價、行業基準線、碳配額有償分配比例、減排技術應用等壓力因素對企業的影響程度,結合火電行業特點及工商銀行火電行業客戶現狀,確定以“度電成本增加值”作為壓力指標。

值得關注的是,課題組創新采用“財務傳導模型”進行壓力測試。由于構建碳價壓力傳導模型是碳交易壓力測試的核心,需要綜合考慮碳價風險對商業銀行資產負債表、現金流量表和損益表等諸多方面的影響,并從成本、收益、風險等多個角度模擬和構建風險傳導路徑。課題組采用“自下而上”的方法,全面分析碳價因素對企業財務狀況的主要影響,根據財務報表的勾稽關系推算壓力情景下新的財務報表,結合工商銀行客戶評級模型得出壓力情景下企業信用等級和違約概率的變化情況,以及違約概率與不良率的關系,最終得出火電行業在壓力情景下的不良率增長情況。

壓力測試的結果顯示,雖然碳減排可能將會對火電行業信用風險產生一定影響,但對工商銀行的風險影響整體是可控的,部分火電企業還可以通過碳交易獲利,據測算,在輕、中、重三種壓力情景下,通過碳市場獲利的客戶比例分別可以達到37.27%、24.85%和11.22%。本次碳交易壓力測試的成功實踐,為控排企業與金融機構深入了解和參與全國碳市場、為綠色經濟發展和金融風險管理提供了有益借鑒。該成果已在2019年中國金融學會綠色金融專業委員會年會和UNEP亞太綠色金融圓桌論壇發布。

圖3:火電企業度電成本增加值測算邏輯

綠色金融跨界協同創新助力金融機構強化風險管理

北京綠色交易所與工商銀行通過專業的協同創新研究,形成“碳交易壓力測試以及行業影響測算模型”,既有理論創新,又具實踐價值,在國內外相關研究中處于前沿地位,為相關政策的制定以及金融機構風險的量化提供有效支撐。

首先,科學精準地評估信用風險。通過系統分析碳交易壓力測試的各項影響因素,構建出碳交易壓力測試情景分析的邏輯框架和理論模型,打通了“碳交易—企業—銀行”的壓力傳導路徑,科學評估了碳交易對企業和金融機構經營產生的影響,量化信用風險程度。

其次,研究方法具有較強的延伸性。火電行業已被納入首批參與碳交易的行業范疇,以火電行業為例開展的實證研究,隨著納入碳交易的行業范圍逐步擴容,相關的研究思路和方法具有較強的延伸性,可以被金融機構廣泛運用于其他相關行業。

最后,實現低碳服務與綠色金融的跨界創新。北京綠色交易所作為綜合性環境權益交易機構,結合自身在環境權益交易、綠色公共服務、低碳發展服務和綠色金融服務以及應對氣候變化、碳交易政策研究、試點碳市場建設運營方面的豐富經驗,與工商銀行密切合作、各展所長,實現了跨界合作的良好效果。

在“碳中和”之路上,碳交易壓力測試作為綠色金融的重要創新應用工具,為金融機構提供量化環境風險的方法,從而可以及時對環境風險較為突出的高碳企業采取合理的風險管控措施,實現前瞻性的風險防控。可以預見,將碳交易壓力測試納入金融機構全面風險管理中來,將對加強環境風險管理、制約高碳項目投資、引導金融資源投向綠色低碳領域、促進金融穩定具有十分重要意義。

為環境權益定價,為低碳發展賦能。服務北京低碳城市發展、服務國家生態文明建設、服務全球應對氣候變化是北京綠色交易所的重要使命。隨著碳交易市場的不斷完善,北京綠色交易所將以碳交易壓力測試研究為契機,進一步探索綠色金融創新工具,助力更多的金融機構強化金融風險管理,為經濟社會綠色低碳發展提供堅實基礎,實現經濟效益、社會效益、生態效益的同步提升,為更好地推進落實金融支持“雙碳”貢獻力量。