我國水產養殖與捕撈業“雙碳”目標及實現路徑

李雪,劉子飛,趙明軍,徐樂俊,孫慧武

(中國水產科學研究院,北京 100141)

2020年9月22日,習近平總書記在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上提出,中國將提高國家自主貢獻(nationally determined contribution,NDC)力度,二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。當前,各行各業都在進行碳達峰、碳中和(“雙碳”)目標的研究與實踐。

漁業以水產養殖與捕撈為主要產業形式,具有碳源和碳匯雙重屬性,既在水生生物生長代謝環節和人類生產作業過程中排放碳,也通過水生生物吸收和利用水體中碳元素形成碳匯,并以捕獲水產品的方式從水體中移除水生生物匯集的碳,提高水域生態系統吸收和存儲碳的能力[1-2]。探索水產養殖與捕撈業“雙碳”目標及路徑既是行業現實需求,亦是主動作為。在國家“雙碳”政策大背景下,大力推進水產養殖與捕撈業的減排增匯具有重要的現實意義。本文基于碳排放和碳匯核算方法,對水產養殖與捕撈業“雙碳”進行深入研究,明晰其碳平衡現狀,合理設定符合行業特色的“雙碳”目標,并提出可行路徑,對推進水產養殖與捕撈業由粗放、低效、高耗能向集約、高效、綠色產業轉型升級,實現高質量可持續發展、促進富民增收具有重要意義,可助力踐行我國“雙碳”戰略。

1 水產養殖與捕撈業“雙碳”簡介

現有水產養殖與捕撈業“雙碳”的研究大致可分為碳源和碳匯兩類。碳源方面,除水生生物本身生長代謝釋放的碳外,機動漁船燃油、養殖設備用電等能源消耗是水產養殖與捕撈業最主要的碳排放來源。化石燃料燃燒產生的溫室氣體是海洋捕撈中的主要碳排放來源,優化管理可以改善其碳足跡和捕撈成本[3-5],通常可以參考我國公布的機動漁船油價補助用油量標準等參數測算國內海洋捕撈業碳排放情況[5-6]。養殖設備耗用電力是水產養殖業最主要的碳排放來源[1,3],人工投入等產生的碳排放在整個水產養殖業的碳排放中占比較小[7]。具體核算方法上,徐皓等[1]從養殖設備視角出發,指出增氧及換水設備是主要用電設備,利用其充分調研得到的一整套養殖設備參數對我國水產養殖業碳排放進行了基礎核算;劉晃等[8]從企業視角出發,調查了157家養殖企業的用電數據,運用美國橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge National Laboratory,ORNL)提出的能源折算公式對我國水產養殖碳排放量進行測算;金書秦和陳潔[7]根據《農產品成本收益調查資料匯編》數據(截止到2007年,已停止更新)核算了我國水產養殖業直接能耗和排碳量;李晨等[9]以投入產出表為依據核算了水產養殖與捕撈業的碳排放。

碳匯是指任何天然和人工系統從空氣中清除二氧化碳的過程、活動、機制[10]。唐啟升院士[2]在我國首先提出了碳匯漁業的概念,具體指通過漁業生產活動促進水生生物吸收水體中的碳,并通過收獲把這些碳移出水體的過程和機制,也被稱為“可移出的碳匯”。這個過程和機制實際上提高了水體吸收大氣碳的能力,貝類、藻類及其他漁業生物群體均具有碳匯功能[11]。與此相對應,能夠充分發揮碳匯功能、具有直接或間接降低大氣碳濃度的生產活動泛稱為“碳匯漁業”,這也意味著漁業碳匯主要通過水產養殖與捕撈業實現。各類水產品在水域生態系統中的生長代謝活動是所在水體碳循環的重要組成部分,而貝類、藻類、魚類等水產品的碳匯作用也已經得到了國內外學者的一致認可[12-17]。水產養殖與捕撈業碳匯研究的重點難點在于明晰數百上千種水產品的碳匯能力。營養級法和碳元素法是當前主要的碳匯核算方法[18]。營養級法即利用水域生態系統的營養級關系,考慮被捕獲/移出的水產品攝食的水生動物及植物的量,估算最終被移出水產品的碳匯能力[19-21]。碳元素法即利用不同水產品產量與其碳元素含量系數相乘計算不同水產品的碳匯量。岳冬冬等[22]、張繼紅等[16]給出了扇貝、牡蠣等貝類產品及海帶、紫菜等藻類產品的碳匯含量、干濕轉換系數等重要參數。陳少蓮[23]、解綬啟等[24]給出了鰱魚、鳙魚、草魚等10余種典型水產品的碳含量參數,通過水產品產量與其碳含量相乘的方法測算了我國淡水漁業的碳匯情況,并成為其后淡水漁業碳匯相關研究的重要參考方法[25]。

部分學者綜合考慮了碳排放及碳匯狀況,特別是海洋漁業,即海水養殖與捕撈業的碳匯赤字明顯,盡管近年來赤字有所收窄[22],但碳減排任務仍然艱巨、不容樂觀[26]。綜上所述,相關研究對水產養殖與捕撈業的碳屬性給出了有效論斷,對碳排放、碳匯的核算進行了有益嘗試,但鮮少有研究考慮由飼料投喂產生的水生生物的代謝碳,且綜合考量水產養殖與捕撈業碳排放、碳匯的研究較少,更是缺乏“雙碳”相關研究,我國水產養殖與捕撈業碳達峰、碳中和現狀不明確。

2 水產養殖與捕撈業雙碳核算情況

綜合考慮水產養殖與捕撈業現實,從碳源、碳匯主要環節入手,設置碳核算框架,分析核算參數,基于核算結果分析我國水產養殖和捕撈業的雙碳情況。

2.1 水產養殖與捕撈業碳核算框架

碳源核算方面,確定水產養殖與捕撈業的碳源主體為飼料投喂、養殖設備用電、機動漁船用油3部分,以它們碳排放量總計作為水產養殖與捕撈業碳排放總量。其測算方法如下:飼料投喂碳排放核算方面,由于缺乏水生物自身代謝碳排放及殘餌氧化反應等數據,以水產飼料中碳元素完全氧化的排碳量為依據進行估算,等于水產飼料各營養成分的碳含量系數和二氧化碳折算系數積的加總;養殖設備用電碳排放核算方面,考慮到用電環節主要為池塘和工廠化養殖增氧、換氣、換水等,重點測算海水、淡水的池塘及工廠化養殖方式的耗電總量,并以電力碳排放系數進行折算;機動漁船用油碳排放,依據捕撈及養殖漁船主機功率及一般耗油情況測算漁船用油量,并依據所用油碳排放系數折算得到機動漁船用油環節的碳排放量。

碳匯核算方面,參考唐啟升[2]有關碳匯的概念和岳冬冬等[22]、解綬啟等[24]關于漁業碳匯測算的研究,以水產品的碳移出量為表征,即以每年捕獲水產品的產量、碳含量系數及碳元素和二氧化碳分子式折算系數的乘積作為水產養殖與捕撈業碳匯總量。

凈碳排放量為水產養殖與捕撈業碳排放總量與碳匯總量的差,根據碳中和含義,當該行業凈碳排放量≤0,則認為其實現了碳中和。

2.2 核算參數及數據

碳排放、碳匯測算所用基礎數據主要來源于相應年份的《中國漁業統計年鑒》《全國飼料工業統計主要數據表》等,其他核算參數說明如下。

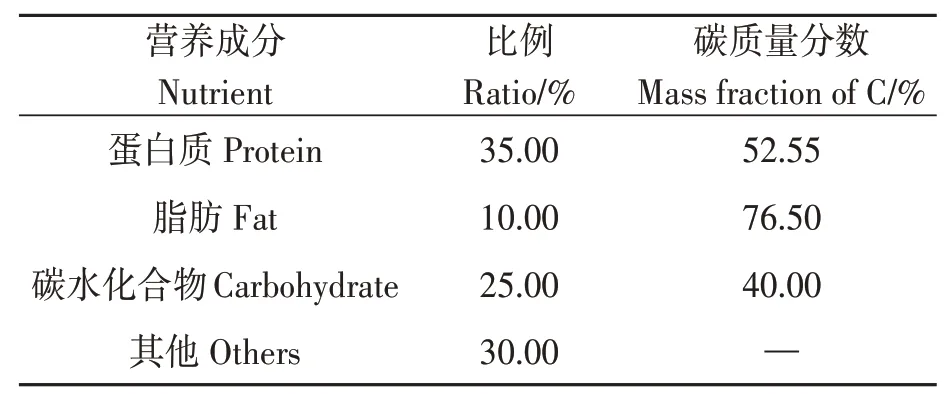

①水產飼料營養成分參數。水產飼料的營養成分大致分為蛋白質、脂肪、糖類和其他4類,其中蛋白質、脂肪、糖類是主要的含碳成分,質量分數如表1所示。蛋白質的基礎組成元素通常包含50.60%~54.50%的碳元素,此處取平均值為52.55%[27];脂肪通常包含76.50%的碳元素,碳水化合物中通常包含40.00%~44.00%的碳元素,多數碳水化合物含40.00%碳元素[28]。

表1 水產飼料主要營養成分的質量分數[27-28]Table 1 Mass fraction of main nutrients in aquatic feed[27-28]

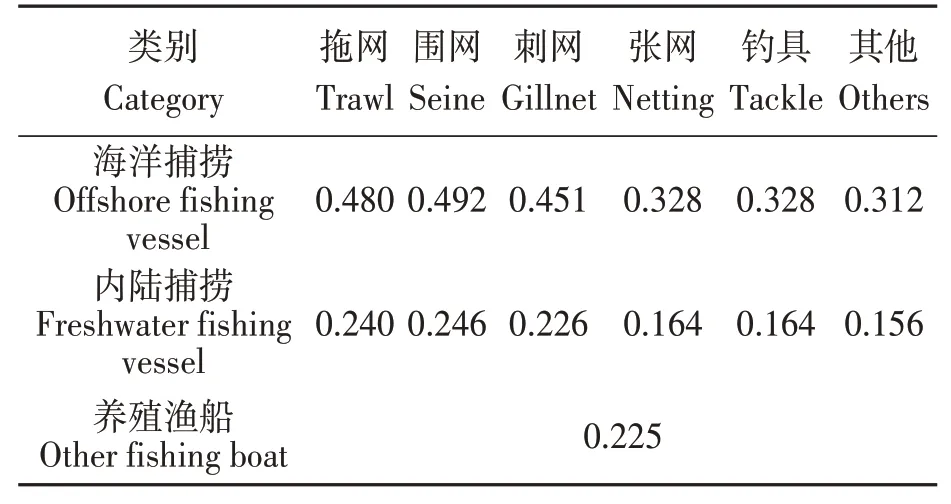

②機動漁船用油參數。根據我國漁船主機總功率數據及《國內機動漁船油價補助用油量測算參考標準》中的漁船補助用油系數(表2),確定我國機動漁船耗油總量,并根據漁船主要用油種類,柴油的碳排放系數3.095 9 kg CO2·kg-1,測算機動漁船環節的碳排放量。

表2 我國國內機動漁船油價用油量參數Table 2 Domestic motor fishing vessel oil price parameters in China (t·kWh-1)

③養殖設備用電參數。參考徐皓等[1]的研究,設定海水、淡水的池塘和工廠化養殖主要設備能耗系數(表3);參考2019年度減排項目中國區域電網基準線排放因子核算用電碳排放量。

表3 水產養殖設備主要能耗參數[1]Table 3 Main energy consumption parameters of aquaculture equipment[1]

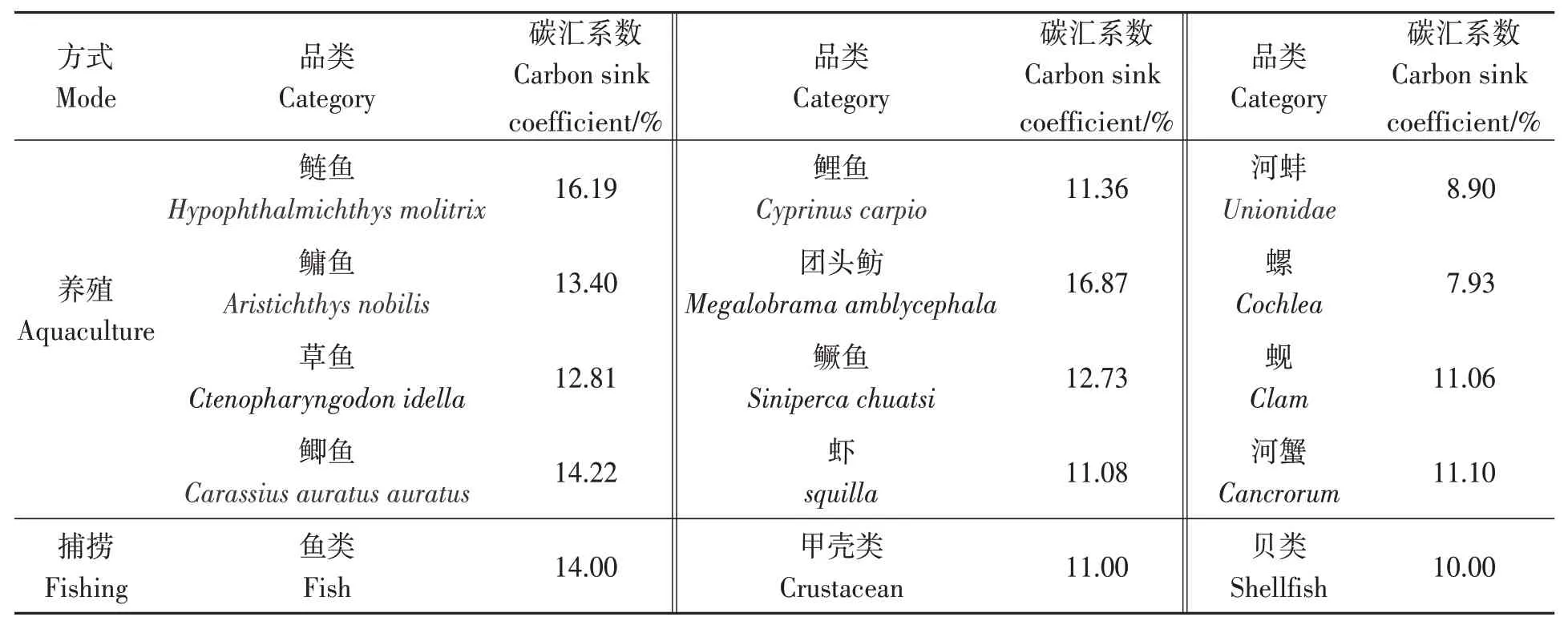

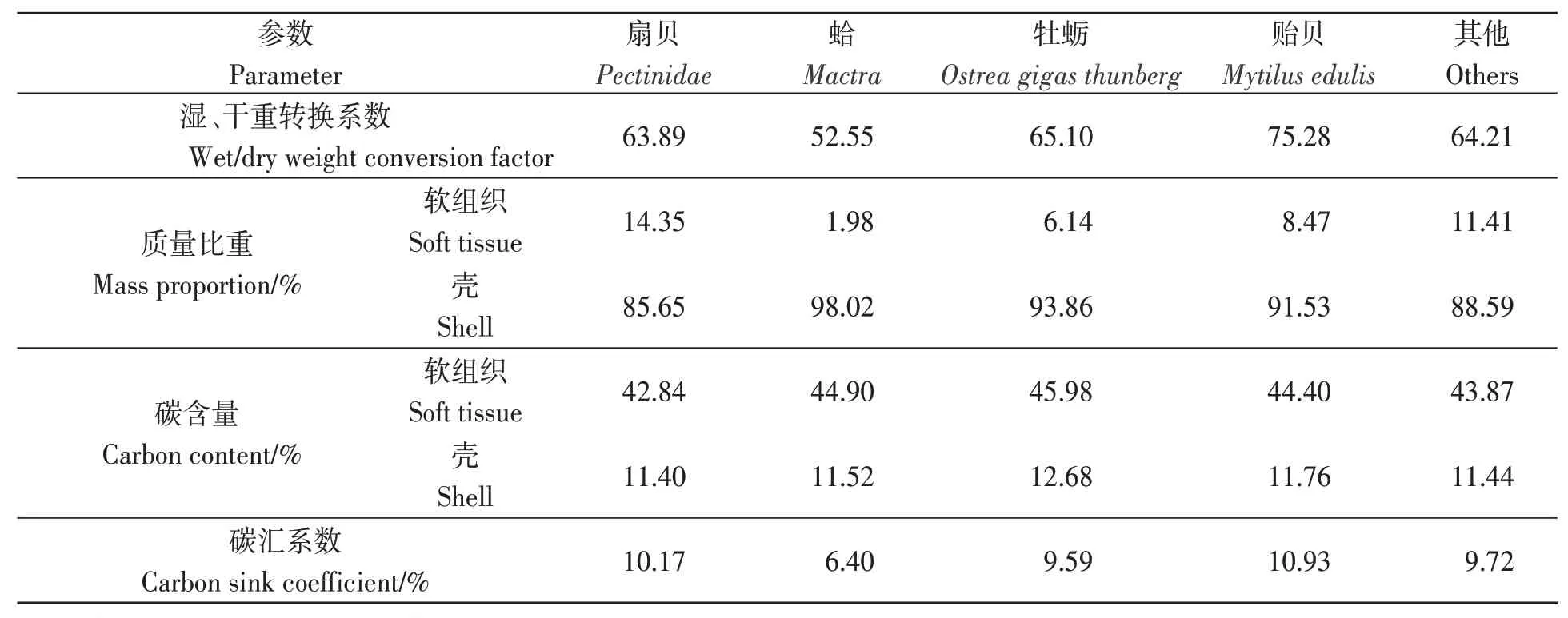

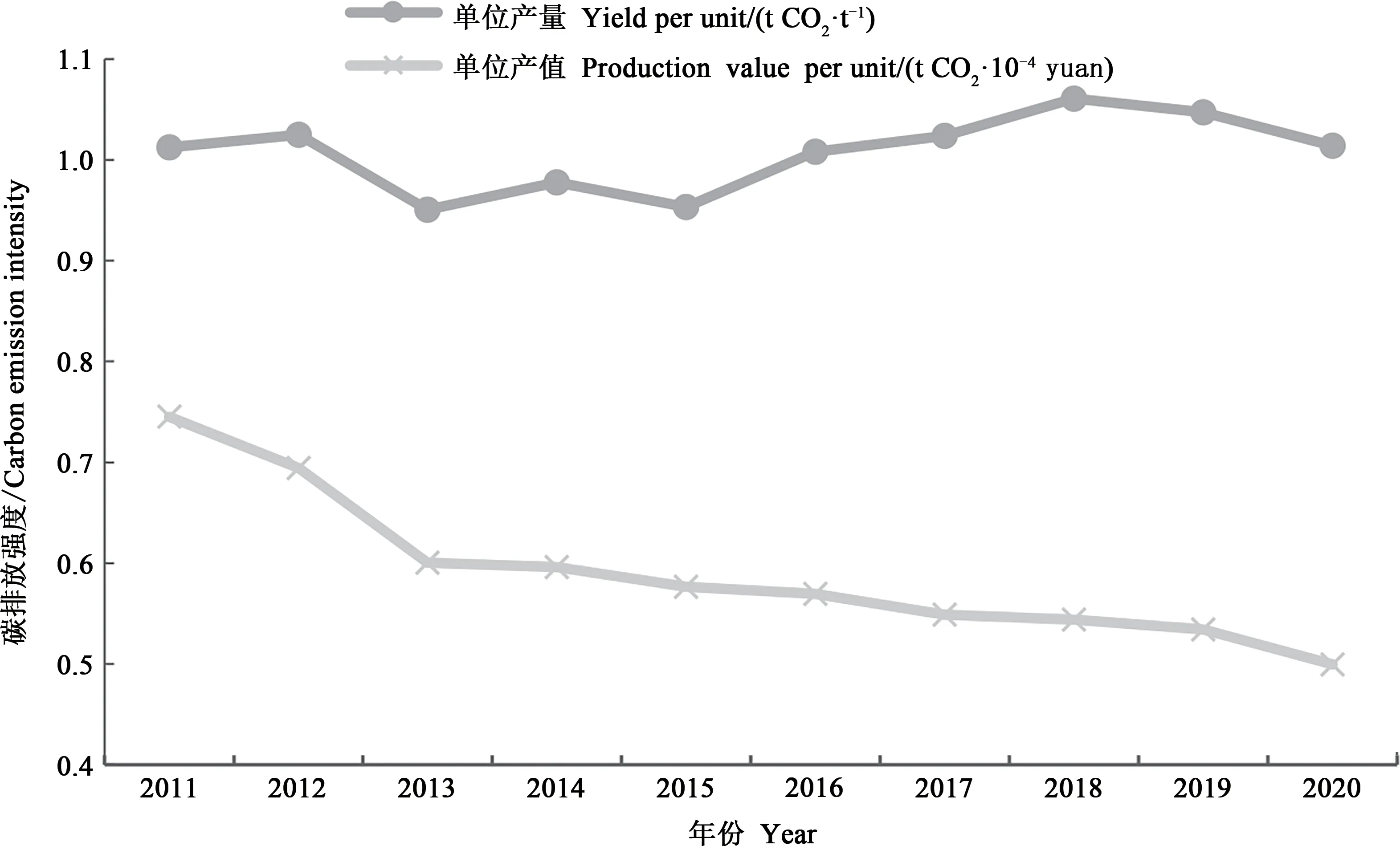

④碳匯測算參數。淡水產品碳含量系數參照解綬啟等[24]設定的淡水魚類、甲殼類、貝類的碳匯參數(表4);海水產品方面,參考岳冬冬等[22]研究確定海水貝類、藻類碳匯參數(表5~6)。由于缺乏產量較小的淡水藻類的碳匯系數參數,參照各海水藻類碳匯系數平均值進行計算。由于缺乏海水魚類、甲殼類的相關研究,選取生活習性較為相近、可食部營養成分相近的淡水魚(鱖魚)、淡水甲殼類為參照設定海水魚類、甲殼類的碳匯系數。

表4 淡水水產品碳匯系數[24]Table 4 Carbon sink coefficient of freshwater aquatic products[24]

表5 海水貝類碳匯系數測算參數[22]Table 5 Calculating parameter of seawater shellfish carbon sink coefficient[22]

2.3 水產養殖與捕撈業“雙碳”核算結果分析

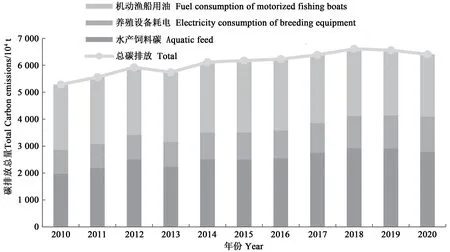

2.3.1 近10年水產養殖與捕撈業碳排放總體上升2011—2020年水產養殖與捕撈業碳排放測算結果見圖1,可以看出,碳排放趨勢與其生產狀況基本吻合,呈現如下3個特征。

圖1 水產養殖與捕撈業碳排放總量Fig.1 Total carbon emissions of aquaculture and fishing industry

一是近10年水產養殖與捕撈業碳排放量總體波動上升,2011—2020年平均年增長率1.59%。除2013、2019和2020年略有下降外,其余年份均較上一年有所增加,2020年碳排放總量達到6 407.51萬t。水產養殖與捕撈業碳排放總量的增長趨勢與我國水產品總量逐年增長及養殖水產品占比持續增加的產業現實基本吻合。

表6 主要藻類的碳匯系數[22]Table 6 Carbon sink coefficient of main algae species[22]

二是水產飼料投喂環節超過機動漁船耗油環節成為首要碳源。水產養殖產量不斷增加,逐漸成為最主要的水產品生產方式,水產飼料排碳量增長顯著導致碳排放來源結構隨之發生變動;同時受“減船轉產”政策影響,機動漁船用油量及碳排放出現負增長。2011—2020年,機動漁船用油碳排放量呈先增后減的變化趨勢,2015年達到峰值2 664.66萬t,2020年減至2 316.78萬t。2011—2020年間,平均占水產養殖與捕撈業碳排放總量的41.06%,但其占比不斷縮減,由2011年的44.71%降至2020年的36.16%。水產飼料投喂碳排放絕對量呈波動增加態勢,由2011年的2 189.82萬t升至2020年的2 806.46萬t,年均增速2.80%,平均占碳排放總量的41.83%,2020年占比升至43.81%。養殖設備用電碳排放總量占比較小,研究期間平均為17.11%,但受養殖規模擴大影響增長明顯,絕對額年均增速為4.25%,2020年其占比達到20.04%。

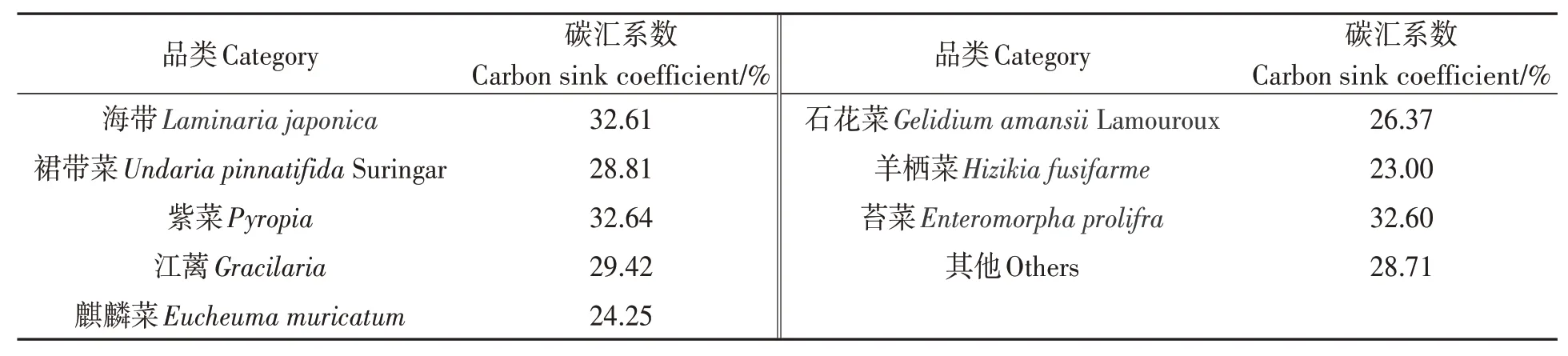

三是單位產量碳排放強度(圖2)先降后增,單位產值碳排放強度逐年下降。2011—2020年單位水產品產量碳排放強度平均為1.01 kg CO2·kg-1,即每收獲1 kg水產品,平均排放1.01 kg CO2。2013—2015年間單位產量碳排放量低于1.00 kg,隨后逐年上升,至2018年達到1.06 kg,2018年以來單位產量碳排放強度逐漸降低,2020年降至1.01 kg CO2·kg-1,這與我國開展減船轉產、節能減排、生產精準化管理及我國水產養殖的設施化增強等緊密相關。我國水產養殖與捕撈業單位產值碳排放強度呈現逐年下降的變化趨勢,從2011年的0.75 kg CO2·萬元-1減少到2020年的0.50 kg CO2·萬元-1,總降幅達32.95%,年均減少4.34%。這與我國漁業供給側結構性改革、轉方式調結構、提質增效、減量增收的產業升級使得產值增速高于碳排放增速的現實基本一致。

圖2 2011—2020年我國水產養殖與捕撈業碳排放強度Fig.2 Carbon emission intensity of aquaculture and fishing industry in China from 2011 to 2020

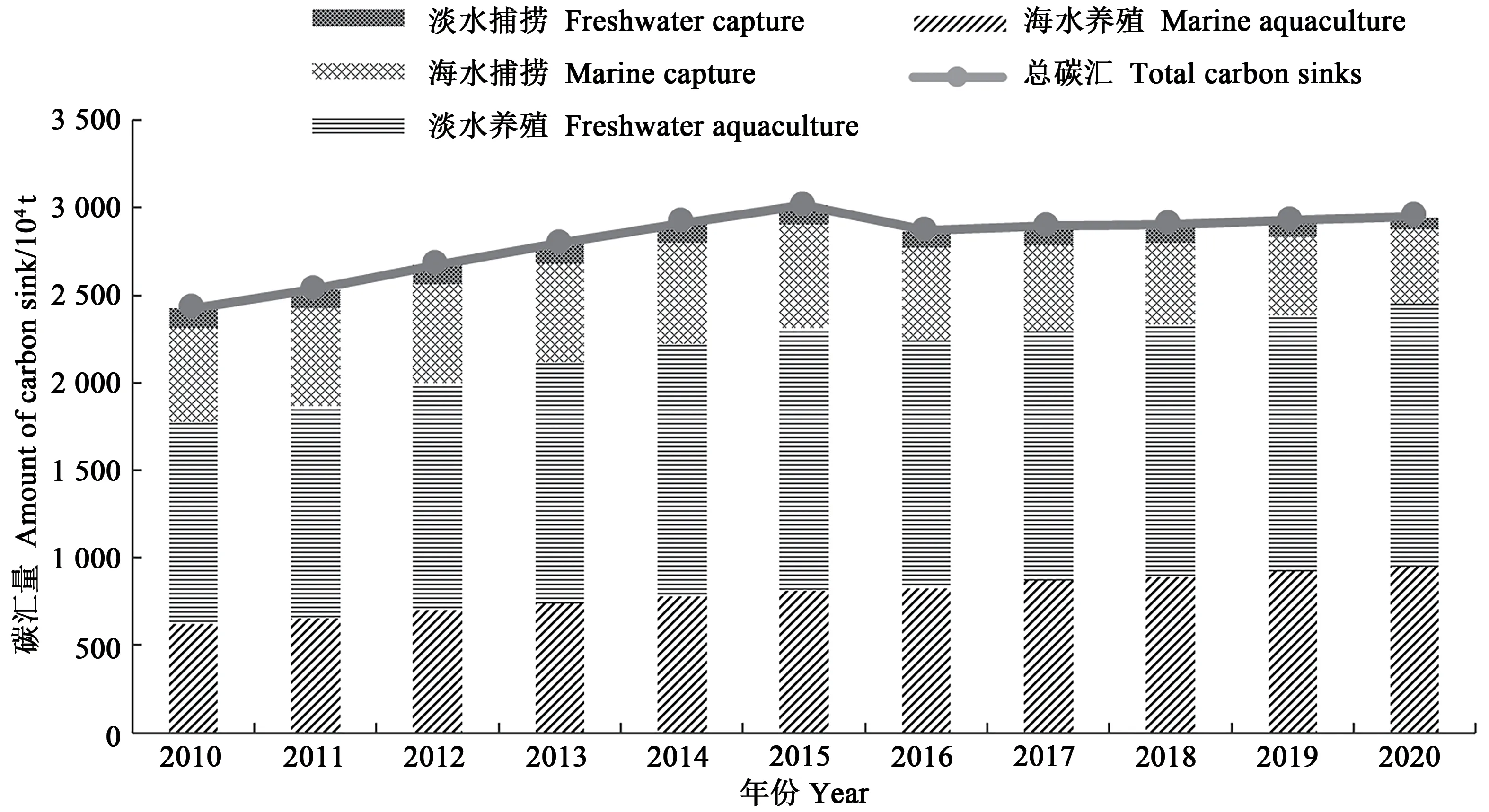

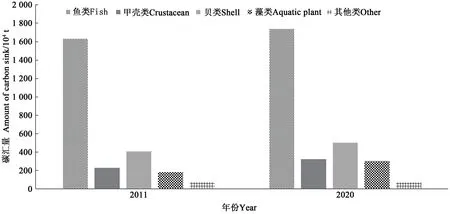

2.3.2 近10年水產養殖與捕撈業碳匯情況2011—2020年水產養殖與捕撈業碳匯測算結果如圖3所示,可得如下4個方面特征。

圖3 2011—2020年水產養殖與捕撈業碳匯總量與結構Fig.3 Aggregate amount and structure of carbon sinks in aquaculture and fishing industry from 2011 to 2020

①我國水產養殖與捕撈業碳匯量總體呈波動上升趨勢。2011—2020年,水產養殖與捕撈業碳匯量增加了416.61萬t,年平均增幅1.71%。分階段來看,2011—2015年碳匯量持續上升,2015年達到3 017.72萬t,受近海捕撈減量的結構性影響,2016年 減 少91.60萬t,隨 后 緩 慢 增 加 至2020年的2 951.18萬t。碳匯量總體增加的趨勢符合水產品產量持續增長的產業發展現實。

②水產養殖成為碳匯的主要來源。研究期間水產養殖平均貢獻了總碳匯量的78.10%,這與我國漁業“以養為主”的發展方針是一致的(2020年水產品產量的養捕比為79.8∶20.2)。進一步從水產養殖業內部結構來看,淡水養殖對碳匯的貢獻達到49.47%,年均增速2.38%;海水養殖碳匯量快速增加,由656.23萬t增加至953.54萬t,年均增速4.24%,這與近10年海水養殖產量快速增長密切相關。

③分品類看,碳匯量由高到低依次為魚類、貝類、甲殼類、藻類。魚類產品碳匯量最多,約占水產養殖與捕撈業總碳匯量的60%,但占比持續下降,由2011年的64.32%降至2020年的58.99%(圖4),尤其是2015年以來下降明顯。貝類產品碳匯量除2016年略有下降外均不斷提高,2020年達到505.49萬t,年均增速2.34%,占總碳匯比例增至17.13%。甲殼類產品碳匯量持續增加,特別是2016年以來增勢明顯,研究期間年均增速3.85%;占碳匯總量比重不斷提高,由2011年的9.12%提高至2020年的11.00%,主要得益于養殖規模擴大。藻類展現出了較高的碳匯潛力,碳匯量年均增幅5.61%,每年通過收獲藻類產品從水中移出的碳相當于吸收的CO2由2011年的186.86萬t快速增加至2020年的305.51萬t,增幅達63.50%。

圖4 不同品類水產品碳匯量對比Fig.4 Comparison of carbon sinks of different types of aquatic products

④優化水產品生產結構可增加碳匯總量。隨著魚類產品近6年來產量的不斷下降,其碳匯量也呈明顯的下降趨勢,但由于產量基數大,仍貢獻了水產養殖與捕撈業碳匯總量的60%左右;隨著碳含量高、碳匯能力更強的藻類水產品產量的快速提升,其在水產養殖與捕撈業碳匯中的作用越來越突出;貝類、甲殼類水產品產量不斷增加,對提高整體碳匯量的貢獻度也有相應增長。

3 水產養殖與捕撈業“雙碳”目標分析

綜上可知,2011—2020年我國水產養殖與捕撈業的碳源、碳匯總體均呈現增長趨勢,根據其變化趨勢及特征并結合產業形勢,嘗試明晰具有行業特色的碳達峰、碳中和目標,即水產養殖與捕撈業的碳排放量達峰時間及對應峰值、中長期的凈碳水平。

3.1 水產養殖與捕撈業碳達峰目標分析

3.1.1 水產養殖與捕撈業碳達峰進程總體上,2011—2020年間我國水產養殖與捕撈業碳排放總量呈現不斷上升的趨勢,雖然2018—2020年碳排放總量有所下降,但由于期限較短,究竟處于平臺期還是下降期,仍有待進一步觀察。

從水產養殖與捕撈業碳排放結構來看,受“捕撈減量、養殖增加”產業導向的影響,各環節碳達峰趨勢差異明顯。第一,機動漁船用油大概率已實現碳達峰。機動漁船用油碳排放量自2011年至2015年期間以平均1.76%的速度持續增加,2015年達到峰值(2 664萬t),隨后逐年減少,至2020年降至2 316.78萬t,平均降速2.76%,考慮到捕撈總量控制的推進將有利于維持當前狀況,可以認為機動漁船用油環節已實現碳達峰。第二,飼料投喂碳排放達峰趨勢不明朗。該項總體上升,但波動明顯,2019和2020年連續減少,已初步呈現下降趨勢,但預計水產養殖產量未來仍將持續增加,飼料投喂環節是否實現碳達峰取決于養殖方式及飼料利用效率等多重因素,有待觀察。推測存在兩種可能:一是飼料投喂碳排放量2018年達到碳排放最高值,2019年開始逐年下降,則該項碳達峰;二是由于2019—2020年飼料投喂環節碳排放量波動上升趨勢下的短暫調整。第三,養殖設備用電碳排放無碳達峰趨勢。養殖設備用電環節碳排放量雖然占比最低,但受水產養殖的設施化、智能化和信息化趨勢影響,近10年來該項碳排放持續增加,年均增長率高達4.25%,“十四五”時期進一步推進水產養殖規模擴張及養殖裝備和設施升級,可以判斷在該項目目前未實現碳達峰。

3.1.2 水產養殖與捕撈業碳達峰的分項情景假設水產養殖與捕撈業的總體碳達峰狀態取決于3個碳源環節的權重及變化幅度,通過3項均實現碳達峰的極端情景系統地考察未來碳達峰的有關因素及可能性。

①機動漁船用油環節維持碳達峰狀態壓力較小。2015年開始,機動漁船用油碳排放量以平均每年2.76%的速度下降。機動漁船用油環節中,以捕撈漁船用油的碳排放量最高,2020年占機動漁船耗油總碳排放82.42%,2015—2019年碳排放減少152.39萬t,年均降速1.52%。根據重點水域禁捕政策以及海洋捕撈“雙控”管理政策等現實情況,未來捕撈漁船及其油耗仍將繼續減少,預計機動漁船用油的碳排放也將進一步下降,則該環節碳達峰狀態得以穩定。

②飼料投喂環節碳排放量變化趨勢分析。在養殖技術不變的情況下,飼料投喂碳排量與養殖產量呈正相關。根據趙明軍等[29]的研究,到2035年,我國水產養殖產量需要達到6 870萬t。首先,假設未來10年內,飼料投喂環節碳排放量將延續呈現下降趨勢,則該環節已于2018年碳達峰。根據2035年養殖產量目標對不同單位產量投飼量(飼料總產量與養殖水產品總產量的比值)降速下的飼料投喂環節碳排放量進行線性估計(圖5),該情境下,單位產量投飼量年均降幅至少要達到1.81%。2019和2020年單位產量投飼量降幅分別為6.28%和4.21%,加之國家對大水面等不投餌的純天然養殖模式的鼓勵和支持,延續單位產量投飼量下行趨勢具備一定可行性。其次,假設2020年以后,飼料投喂環節碳排放量仍有所上升。隨著養殖產量需求的不斷提高,飼料使用及其產生的碳排放量將隨之增加,現行養殖模式下將無法實現碳達峰,需要通過技術進步提高投喂效率,減少飼料浪費,降低單位產量投飼量,從而完成減排。具體碳達峰時間取決于技術進步的速度和養殖方式的變革程度。

圖5 不同的單位產量投飼量降幅水平下飼料投喂環節碳排放量線性估計Fig.5 Linear estimation of carbon emissions during feed feeding under different unit feeding changes

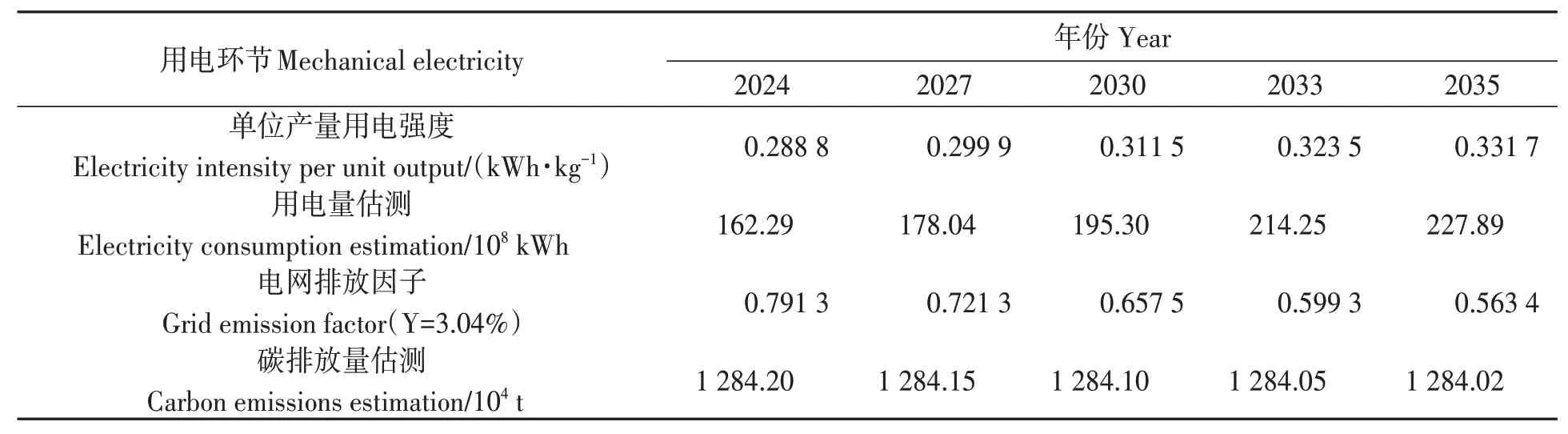

③養殖設備用電環節碳排放量趨勢分析。鑒于中長期內養殖水產品的需求將進一步提高,在現有電力能源結構及養殖技術水平下養殖設備用電碳排放無法實現碳達峰。依據研究期間年均單位產量用電量增速進行估算可知,到2030年養殖設備用電量將達到195.30億kWh,折合碳排放約1 748.53萬t。推動該環節實現碳達峰主要有兩種路徑,一是以清潔能源代替火電等非清潔能源減少碳排放。清潔電力規模的增加間接表現為電網碳排放因子的下降,故設全國電網碳排放因子年均降幅為Y,同時根據2011—2020年我國養殖用電強度,即養殖水產品單位產量用電量年均約1.27%的增長水平,估算2021—2035年養殖設備用電情況,可以得到養殖設備用電環節碳排放情況。表7所示為估算情景,養殖用電強度維持近年水平的前提下,當Y<3.04%時,養殖設備用電碳排放無法在2030年之前實現碳達峰;當Y>3.04%,養殖設備用電碳排放將在2020年實現碳達峰。當Y=3.04%時,未來10年內全國區域電網碳排放因子需降至0.657 4,而根據最新數據,我國區域電網容量邊際排放因子均值(最新新增電廠或新增機組的二氧化碳排放水平)為0.341 4,該目標具備可行性。二是通過養殖技術進步降低養殖設備用電量,從而使養殖用電環節碳排放相應減少。鑒于該環節技術進步因素在短期內無法估計,此處不作討論。

表7 養殖設備用電環節碳達峰的情景預測Table 7 Scenarios prediction for carbon peaking in mechanical electricity

3.1.3 水產養殖與捕撈業碳達峰目標以上是3個環節均實現碳達峰的情景,則其疊加也必然是碳達峰,即未來10年內機動漁船用油以2.76%及以上的速度持續減少、單位產量平均投飼量年均減少1.81%、養殖用電強度保持現階段增長水平的前提下我國電網碳排放因子年均降幅達到3.04%,水產養殖與捕撈業必然也可實現碳達峰。

然而,在現有生產技術水平下,同時實現以上3個目標的壓力較大。一是漁船能耗,受捕撈資源養護、減船減量、轉產轉業等政策影響,機動漁船及其用油排放將穩定或繼續趨降,有利于實現總體碳達峰。二是保供壓力,“保供給”要求水產品產量將進一步增加,而單位投飼量降低的潛力有限,總體投飼量很可能增加;雖然綠色健康養殖、尾水治理等措施可能會降低碳排放強度,但需要長期的政策及技術推動,短期內該因素仍不利于碳達峰。三是養殖用電,隨著水產養殖的工廠化、現代化、智能化,未來我國水產養殖設備用電碳排放將延續增勢,清潔電力發展是影響該環節碳排放量未來趨勢的關鍵因素,但清潔電力技術對傳統電力的替代仍需要較長周期,故養殖用電增加短期內將不利于碳達峰。

實際上,除3項均實現碳達峰的極端情景,通過以上各碳源環節不同減排力度的路徑組合,也可推動水產養殖與捕撈業整體實現碳達峰,如通過機動漁船用油環節多減排,可適當減輕用電或投飼環節的減排壓力,其整體減排效果最終取決于各環節的變化幅度及相應權重。近年我國水產養殖與捕撈業碳排放呈現穩中趨降態勢,主要碳排放環節中,機動漁船排碳達峰趨勢明顯,養殖用電環節排碳小幅增加,飼料排碳初步呈現下降趨勢。根據《“十四五”全國漁業發展規劃》,“十四五”期間,水產品總產量預計將達到6 900萬t,水產捕撈規模將控制在1 000萬t內,則水產品主要增量將來自水產養殖業,故養殖用電和飼料投喂環節的排碳量有潛在增加壓力。就當前趨勢看,二者增量超過機動漁船環節碳減排量導致總體碳排放量大幅上升的可能性不大,給水產養殖與捕撈業碳達峰帶來的壓力較小。參考我國承諾的碳達峰時間節點,結合產業現實,我國水產養殖與捕撈業碳達峰時間節點可定于2025年,碳峰值約為6 600萬~6 800萬t。

3.2 水產養殖與捕撈業的碳中和目標分析

3.2.1 水產養殖與捕撈業凈碳排放及其結構圖6為我國水產養殖與捕撈業凈碳排放量,分析可得如下結論。

圖6 2011—2020年我國水產養殖與捕撈業凈碳排放量Fig.6 Net carbon emissions of aquaculture and fishing industry in China from 2011 to 2020

首先,我國水產養殖與捕撈業凈碳排放總量較大、總體呈波動上升。2011—2020年,我國水產養殖與捕撈業凈碳排放量呈波動上升趨勢,由3 023.33萬增 加至3 456.33萬t,除2013、2015、2019和2020年下降外,其他年份均增加。各年份碳匯總量與碳排放總量的比均不足50%(44%~49%),沒有明顯的增加勢頭。據此趨勢,如果不進行生產方式的重大改變,我國水產養殖與捕撈業不能實現碳中和,這與其偏重于碳源屬性的行業事實基本一致。

其次,各生產方式凈碳排放量均呈增加態勢。一是海洋捕撈業凈碳排放量最多,且在研究期間內持續增加,至2016年達到峰值1 646.22萬t,近4年保持波動平穩,約為1 670萬t。二是淡水養殖凈碳排放量總體呈波動上升趨勢,年均增速2.12%,到2018年達到峰值(1 238.91萬t),2020年凈碳排放量減至1 113.47萬t,僅次于海洋捕撈凈碳排放。三是海水養殖凈碳排放量在研究期間內波動上升,近2年有顯著下降趨勢,2011—2018年波動上升至696.39萬t,2019、2020年同比下降4.79%、3.85%。四是淡水捕撈凈碳排放量最小,且自2016年以來大幅減少,到2020年僅為25.65萬t。

最后,凈碳排放量由大到小依次為海洋捕撈、淡水養殖、海水養殖、淡水捕撈。各生產方式凈碳排放量占比有所變化,但相對位置沒有變化。海洋捕撈占比波動平穩,一直居首,平均約為49%;其次為淡水養殖,占比由30%上升至32%;海水養殖占由14%升至18%;淡水捕撈最小,占比由4%下降至1%以下。

3.2.2 水產養殖與捕撈業碳中和目標以上分析結果顯示,水產養殖與捕撈業具有碳匯生態功能,但更偏向于碳源屬性。除淡水捕撈凈碳排放量有所下降外,其他生產方式下凈碳排放量總體均呈增加趨勢,2020年仍有約3 456萬t的碳未實現中和,是當年碳匯量的1倍以上。

根據王宇光等[30]研究結果,為改善國民膳食結構,至2035年,我國仍需要增加約1 300萬t的水產品供應,其潛力主要在養殖。而漁業智能化、現代化的發展趨勢對能源特別是電力的需求強勁,同時養殖投飼量也將大概率保持增長。因此,在未發生重大生產方式變革的前提下,水產養殖與捕撈業在2035年之前實現行業系統內部碳中和的可能性較小。但為推動漁業高質量發展和現代漁業進程,可結合產業現實,合理設定符合行業特色的碳中和目標——推進凈碳零排放進程:在2025年水產養殖與捕撈業碳達峰基礎上,進一步減少碳源、擴大碳匯;至2030年,其凈碳排放量將由2020年的3 500萬減少至2 500萬t;至2060年,凈碳排放量將減少至1 000萬t以下。

4 實現水產養殖與捕撈業“雙碳”目標的路徑

4.1 推進重點環節減排

根據水產養殖與捕撈業碳排放的分析和測算結果,應重點關注機動漁船用油、養殖用電、投飼等環節減排。漁船用油方面,海洋捕撈船用油約占總用油量的78%,是水產養殖與捕撈業減碳增效的重點。在嚴格實施海洋漁業休漁制度、減船轉產的基礎上,創新和推廣漁船節能降耗技術,特別是優化漁船能耗結構,研發以太陽能等清潔能源替代柴油的漁船動力系統。漁船現代化及智能化大背景下,養殖用電將成為水產養殖與捕撈業碳排放增量的重要來源,應予以重視。提高用電效率,如加強自然生態循環的利用,采取數字化管控、精準管理模式等;減少電力使用、推動能耗清潔化,如鼓勵和支持冬暖大棚熱氣改造、發展漁光互補養殖模式、推進光伏電等清潔電力替代火電消耗等,是該環節節能減排的重要抓手。投飼及其他方面,必需提升飼料利用效率和強化尾水治理,推進該環節的減碳,主要有改變傳統管護模式和推進精準化投喂及鮮雜魚減替行動、加快老舊池塘標準化升級改造、推廣工廠循環水等節水模式以及“底排污”“生物凈化”等尾水治理模式的應用等途徑。

4.2 擴大漁業增匯能力

根據近海捕撈約束的現實,重點應通過發展綠色健康養殖模式及優化調整養殖結構,增強漁業碳匯能力。一是結合已有探索經驗,推廣多層次立體混養(integrated multi-trophic aquaculture,IMTA)模式、大水面生態養殖模式、稻魚(蝦、蟹)綜合種養等生態養殖模式以提高養殖效率,發揮水產養殖與捕撈業在加速碳沉淀、碳循環方面的作用。二是調整和優化養殖結構,在明晰深遠海及內陸湖泊宜漁水域及宜養品種的前提下,因水制宜,合理擴大碳匯系數更大的貝藻類水產品養殖,科學增加濾食性魚類投放,以及積極探索生態養殖增匯新品種、新模式、新技術。三是加強海洋牧場建設與增加增殖放流活動。適當加大天然水域人工增殖放流,拓展深遠海宜養資源,推進人工魚礁、海洋牧場建設及海草床、海藻場修復,促進水生生物恢復與保護;推進與“藍碳”新技術的融合開發與應用,如水產品增養殖區的人工上升流與下降流、傳統養殖區的負排放技術、濱海濕地修復與保護、人工漁礁/海洋牧場+海上風力或光伏發電等。

4.3 探索漁業碳匯交易機制

漁業的碳匯主要在水產養殖與捕撈中產生。市場機制能夠充分配置市場資源,靈活性強、效率高,將在推動碳達峰、碳中和目標實現中發揮重要作用,是實現綠色、可持續發展的重要途徑。將漁業碳匯納入碳交易市場,有利于合理開發其生態價值,激發經營主體活力,從而充分挖掘水產養殖與捕撈業減排增匯潛力。前期,我國通過“7+1”的區域試點建立碳排放交易試點,包括林業碳匯在內的中國核證自減排量(Chinese certified emission reduction,CCER)交易實踐積累了可供漁業碳匯交易借鑒的經驗。在全國碳市場逐步平穩運行大背景下,溫室氣體資源減排交易管理辦法正在緊鑼密鼓的修訂中,為漁業碳匯正式納入交易提供了良好預期。所以,漁業碳匯交易既有必要性,亦具備戰略機遇。當前,應選取大型藻類、貝類等典型品種,鼓勵地方試點探索漁業碳匯交易的實踐,總結漁業碳匯交易中可能的問題及可推廣的交易經驗,重點研究探索4方面的經驗:一是探索漁業減排碳匯的標準、方法學及技術手段,從實踐上證明漁業碳匯項目的額外性條件,構建不同漁業碳匯項目的評估依據;二是項目備案,包括項目設計、方法學選擇、材料清單、項目備案主體等;三是建立與其產業特征相匹配的碳匯監測、核查和報告體系、流程等,形成科學合理、具體可操作性的漁業碳匯量評估方法、標準和核證程序;四是探索漁業碳匯的供給主體、交易平臺、賬戶開設、掛牌等經驗。通過以上方面的研究探索,為漁業碳匯納入碳交易機制提供基礎,以加快形成漁業綠色高質量發展的有效機制和漁業生態資源資本化的可行路徑。

4.4 強化政策支持引導

水產養殖與捕撈業增匯減排的外部性及交易所需的額外性條件都需要政策支持,特別是資金的投入。一是積極爭取國家碳資金支持,在加強基礎研究的基礎上,應積極爭取國家碳匯專項資金、碳基金支持,充分利用國家碳達峰、碳中和財稅金融政策,為水產養殖與捕撈業,尤其是關鍵環節節能減排提供政策引導與資金支持。二是統籌燃油補貼資金,合理統籌涉農、涉漁特別是燃油補貼資金,支持引導涉漁主體采取增匯減排技術及行動,如可統籌燃油補貼以碳匯的生態效應名義支持新水域(深遠海)水產養殖、增殖型海洋牧場、養殖綠色健康升級、退出捕撈權、自主休禁漁、漁船用能清潔化、大水面生態化等[31]。此外,充分利用新型產業支持資金,重點傾斜海水產品養殖與人工上升流/下降流的融合,優先支持海上風電+海洋牧場的產業模式發展等。三是導引社會資本參與,通過財稅信貸優惠,調動具有社會責任的企業,特別是重點控排企業,以及生態環境保護組織及各類非政府組織等主體的積極性,引導其主動參與增匯減排項目和交易示范探索行動。

5 結語

水產養殖與捕撈業具有碳源、碳匯雙重屬性,參考已有方法評估分析了2011—2020年我國水產養殖與捕撈業碳排放及碳匯總量,在此基礎上較系統地探索了水產養殖與捕撈業“雙碳”目標及路徑,發現受近年來我國水產養殖與捕撈業產業發展及產量規模擴大的影響,我國水產養殖與捕撈業碳排放總量顯著增加,目前飼料投喂環節為第一碳源,碳達峰與否仍有待觀察;碳匯總量同期波動上升,水產養殖碳匯貢獻顯著,但始終無法完全中和碳源,2020年凈碳排放量達近3 500萬t。基于產業現實,認為我國水產養殖與捕撈業有望在2025年實現碳達峰,約為6 600萬~6 800萬t,至2030年凈碳排放量降至2 500萬t左右,至2060年降至1 000萬t以下,為實現該目標需多方面應用減排增匯產業技術以及建立配套市場機制、強化政府政策支持引導。

為協同推進和發展碳匯漁業、助力實現行業碳達峰、碳中和,未來應從以下方面進行深入研究。①碳源核算方面。本文核算了用電、用油、投飼3個主要環節碳排放量,經咨詢相關專家,估計這3個環節碳排放量合計約占水產養殖與捕撈業總碳排放量的80%左右。其中飼料環節,由于缺乏權威的碳轉換參數,本研究僅依據水產飼料的營養組成估算了水產飼料中的含碳量,并據此核算總碳排放量,未考慮飼料碳經水生生物消化吸收形成糞便后被固化的部分,該方法可能會高估由飼料產生的碳排放量。用電環節主要基于池塘養殖、工廠化養殖中用到的增氧、換水設備耗電核算,基本可代表我國水產養殖業的耗電情況[1,8]。但由于我國水產養殖模式復雜多樣,能否完全反映養殖業用電情況仍需要探討。②碳匯核算方面。由于缺乏完善的可參考的魚蝦碳匯參數,本文參考相關研究確定了不同品類水產品的碳匯系數,與實際碳匯量可能有一定誤差,但營養級相近,誤差應在可接受范圍。③“雙碳”目標設定方面。在水產養殖與捕撈業碳達峰推演過程中,選取各參數主要參考已有產業趨勢,對產業未來發展的有關因素可能考慮不足。但推演的結果為我國水產養殖與捕撈業實現碳達峰組合路徑提供了參考。據此提出的水產養殖與捕撈業碳達峰目標時間和有利條件、2030和2060年的碳中和目標,也具有一定現實意義。