從音樂美學視野看魯藝時期歌劇的創作與實踐

李 放

魯藝時期歌劇之所以產生巨大的藝術反響,是源于其當時所處的歷史社會語境下,內因和外因的相互影響促進并推動了魯藝歌劇迅速受眾、發展壯大。本文從音樂美學視野對魯藝時期歌劇的創作與實踐進行逐一闡釋。

一、魯藝時期歌劇產生的社會成因

20世紀三、四十年代,延安文藝在中國共產黨的正確引領下化作鼓舞民眾英勇奮戰抗日的強大武器,為宣傳革命起到了至關重要的作用。

(一)延安文藝座談會指明了工農兵文藝主導方向

延安文藝座談會于1942年5月2日在延安楊家嶺召開。這次大會具有偉大的現實意義會上,毛澤東同志作《在延安文藝座談會上的講話》重要論述。自此,魯藝文藝工作者們紛紛達成“到工農兵群眾中去”的思想共識,自覺投入到“火熱的斗爭中去”。1942年,由張庚、田方帶隊組建了魯藝工作團,前往隴東、安塞、綏德等城鄉村鎮,搜集民間音樂素材和劇本百余個;創作歌曲若干首,比較著名的有《擁軍花鼓》《南泥灣》等;演出幾十場,觀眾近十幾萬,主要的經典劇目有秧歌劇《兄妹開荒》。期間,由魯藝工作團的賀敬之、王大化、馬可等人集體創作了秧歌劇《慣匪周子山》《歸隊》等作品,得到群眾一致好評。與之前的歌曲《延安頌》和《黃河大合唱》等作品相比,完成于抗戰勝利前夕的歌劇《白毛女》毫無爭議地為毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》提供了一個“團結人民、教育人民、打擊敵人、消滅敵人的有力的武器”之理論注腳。[1]延安文藝座談會在指明工農兵文藝主導方向的同時厘清了普及與提高的相互作用及影響。由于當時抗戰的實際需要,戰場上的工農兵大眾急需符合他們文化程度、易于領會的革命文藝來激發團結斗志、增強必勝信心,恰逢其時地發揮了其應有的藝術效能。

(二)從秧歌劇到民族大歌劇的過渡與積累

音樂具有其它藝術形式所不可取代的藝術美育功能及社會教化作用,如何讓文藝為艱難的抗戰服務,如何迅速找出既熟知又喜聞樂見的文藝形式作為溝通的橋梁十分必要。而秧歌正是當時中國鄉村節日慶典祭祀娛樂極為流行并深受老百姓所喜愛的一項傳統民俗活動,魯藝文藝工作者正是抓住這一點對秧歌進行積極創新與改造從而迅速靠近人民大眾的審美喜好,聲勢浩大的新秧歌運動在《講話》的光照下應運而生。

二、魯藝時期經典歌劇創作的個性風格和審美顯現

一直以來,魯藝時期創作的歌劇作品較其他藝術題材相比雖然數量不多,但魯藝歌劇的創作手法一直被視作典范,這些歌劇作品的個性風格在中國劇壇始終占有里程碑的地位。

(一)個性風格

1.民族化

任何一部經典的音樂作品,若想獲得人民的接受與喜愛,其創作一定取材于生活,來源于人民。只有真正反映時代的藝術作品才會直擊人民的心靈,經得住歲月的洗禮。魯藝時期歌劇最具影響力的作品莫過于歌劇《白毛女》,這部作品尤為典型的個性風格當屬民族化創作。魯藝音樂家們在祖國危難之時排除萬難,既堅持著對傳統民族音樂的崇敬,又巧妙地融合了外來音樂文化。幾十年來,《白毛女》經過多次復排仍可以得到中外觀眾熱烈的贊譽,經久不衰,足以看出其所蘊含的獨特民族風格魅力。此外,魯藝時期的另外兩部歌劇作品《農村曲》和《軍民進行曲》在追求民族音樂形式方面同樣具備歌劇的民族性風格特征。《農村曲》的曲作者向隅在全劇運用了中國傳統五聲調式,主調以C宮調式展開,整體旋律極具鮮明的北方民族地域特征;冼星海在創作歌劇《軍民進行曲》時將一些獨具中國特色的如二胡、三弦和木魚、大鑼、鐘等民族樂器同西洋樂器相融合,廣泛吸納民族民間音樂元素,充分凸顯出歌劇的民族化的個性風格特征。

2. 戲曲板腔體音樂化

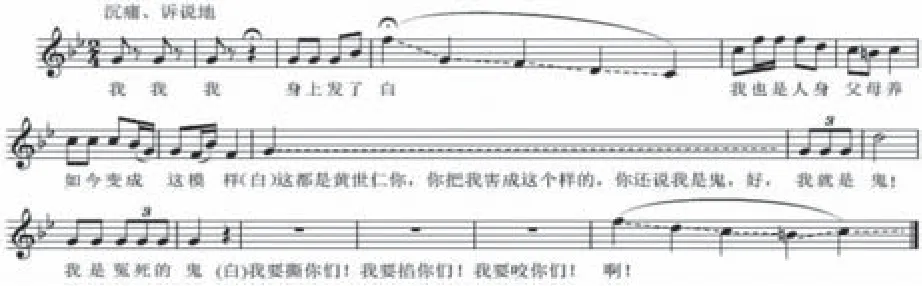

板腔體是來源于中國戲曲的一種曲式結構,也是梆子、皮黃等曲調的主要演唱形式。板腔體與曲牌體的長短句不同,通常以對稱的上下句作為唱腔的基本單位。在魯藝歌劇出現之前的秧歌劇《兄妹開荒》《夫妻識字》等作品大多是以創作朗朗上口的歌謠體結構為主,秧歌劇創作吸納了民間戲曲中如陜北民歌及道情等音樂素材后進行藝術再加工,為后來歌劇創作打牢了基礎。《白毛女》的創作實踐終于找到了一條將西方歌劇與中國民間藝術,尤其是中國傳統戲曲有機結合起來的中國歌劇發展道路。”[3]此作品第64曲目(譜例1)中《我是人》為喜兒的獨唱唱段,整段為C商調式,在音樂的處理上就借鑒了梆子曲調中的滾板、導板和散板的創作手法,其中兩個“應聲”變化音足以呈現出喜兒極度悲傷的情緒。《白毛女》的出現,真正捋清了歌劇與戲曲板腔體這一核心音樂元素相融合的創作思路。

譜例1《我是人》

3.戲劇化

延安時期的歌劇“還是以戲劇為主,音樂作為一種展開方式其主導作用并未完全確立,歌劇更接近于話劇加唱”[4]

魯藝音樂家早期創作的秧歌劇就是在北方民族民間秧歌的基礎上擴充增添帶有故事劇情的戲劇性以引發受眾共鳴從而形成的微型秧歌劇,這為后來誕生的新歌劇提供了至關重要的鋪墊。如歌劇《白毛女》就是以現實中晉察冀邊區白毛仙姑的民間故事為創作主線,抓住了具有一定戲劇情節矛盾沖突來吸引群眾,同時又恰到好處地融入了激人奮進的革命思想。可以看出,《白毛女》這部開山之作是在戲劇性因素的極大渲染下,將鮮活的藝術形式、民間戲曲、浪漫主義手法相結合并生動地刻畫出“舊社會把人變成鬼,新社會把鬼變成人”的歌劇主題,這種新穎的文藝創作手法在當時起到了很好的教化作用。

(二)審美顯現

從音樂美學學科視角看,歌劇藝術屬于聽覺和視覺的審美范疇,它始終依靠舞臺的空間感來映現藝術的審美樣態,并與聲、影交匯后再塑造出獨具匠心的舞臺形象。魯藝歌劇《白毛女》在排演實踐之初就借鑒了前蘇聯的斯坦尼斯拉夫斯基體系戲劇表演方法,真實還原演繹了故事情節,將音樂、戲劇、舞蹈和舞臺美術等藝術融為一體,展現出了“虛實結合、以實為主”高度的戲劇性綜合美。1942年延安文藝座談會后,魯藝音樂家們隨著工農兵群眾審美意識和審美情趣的轉變,創作出的秧歌劇、歌劇等文藝作品真正走進民眾心中并得到了高度贊譽,這足以看出其審美價值的魅力顯現。

三、魯藝時期歌劇實踐的當代啟示

魯藝時期的經典歌劇作品開創了中國新歌劇之先河,在中國歌劇文化發展歷史中占有重要地位,至今仍可作為當代歌劇創作借鑒與啟示的典范,其思想內涵和審美價值值得我們重新審視與深思。

(一)謳歌于民族

縱觀世界歌劇發展史,可以看出,民族性是歌劇藝術的普遍共性。也就是說,每個國家的歌劇藝術都蘊含著自己的民族特征。我們創作的歌劇作品應無愧于中華民族所賦予的豐厚民族音樂文化財富,要像當年魯藝文藝工作者那樣勇于從客觀實際出發,走入民間,將原有的民間戲曲小調形式推陳出新,創造成融音樂與戲劇、舞蹈為一身的符合我國國情的、充盈著民族特色的文藝形式——歌劇。冼星海在延安魯藝期間提出了“中國氣派”的歌劇創作觀,針對“民族形式”問題他先后發表了《論中國音樂的民族形式》《民歌 與中國新興音樂》等文論,可見當時冼星海對于民族音樂的探索和主張所具有極大的前瞻性。魯藝歌劇《軍民進行曲》的創作是在吸收西方先進音樂形式的同時,結合社會民眾現實生活情境、積極研究民歌而創作的民族風格明朗的新歌劇作品。這部作品恰逢其時地迎合了當時大眾的審美風格,將歌劇的種子播撒在工農兵大眾的心中。

(二)扎根于人民

近幾年由國家大劇院推出的歌劇作品《長征》從最初首演后又歷經幾十輪演出,場場座無虛席,受到了百姓大眾的肯定與喜愛。

歌劇《長征》是為了紀念中國工農紅軍長征勝利80周年而創作,整個作品從紅軍戰士和普通民眾的視角勾勒出一件件長征途中的重要節點事件,真切又充滿代入感地重現了這場偉大的行走。尤其是其中的詠嘆調選段《我的愛人你可聽見》(印青作曲、鄒靜之作詞、閻維文演唱)給觀眾留下了極為深刻的印象、感動至深。這首作品出現在第五幕“雪山草地”,描寫了長征途中,紅軍隊伍在即將翻過雪山時,彭政委因受傷的肩部感染發燒,在沒有麻藥的困境下,他不畏傷口的疼痛繼續行軍作戰,而且彭政委的妻子洪大夫又因之前主動留守瑞金一直與他失去聯絡。該唱段中并沒有出現戲劇性的沖突,而僅僅用簡潔的樂句在平靜地訴說著,彭政委的演唱縈繞出對妻子的深情思

念,由小家的親情升華為對祖國的崇敬與熱愛,唱出了工農紅軍堅定革命必勝的理想信念。雖然整首作品的民族音樂結構簡明、音樂語言平實,但旋律恢宏大氣、細膩真摯,代入感極強,聽者無不為之動容。任何一部好的藝術作品首先一定要貼近人民大眾的生活,只有真實地反映生活,用心為人民抒懷,在潛移默化中提升大眾的審美品格。

(三)不負于時代

魯藝時期歌劇創作與實踐最為突出的鮮明特色是展現時代風貌。這一階段的歌劇創作之所以能夠取得巨大成功,最顯著的因素是作品的創作緊扣時代脈搏,魯藝文藝工作者將最廣大人民的所思所想進行藝術化的再加工,同時又巧妙地與民族戲曲文化精髓及時代精神緊密結合,因此創作出的作品深入人心。

四、結語

通過從音樂美學視野對魯藝時期歌劇的梳理與分析,不難發現,魯藝時期每一部經典作品都因其特有的歷史節點將民族信仰同民眾審美相統一。隨著受眾的藝術需求與審美視角的逐步提升,新時期的歌劇創作更應該像彼時的魯藝音樂家們一樣,不囿于傳統,積極在民族經典文化、音樂美學中汲取優秀力量,主動將之創新轉化為獨具中華特色的民族經典,讓中國歌劇真正走向世界。

注釋:

[1]項筱剛:《論“延安時期”音樂創作》, 《武漢音樂學院學報》2021年第3期,第18頁。

[2]周揚:《表現新的時代》,《解放日報》1944年第3期,第4版。

[3]居其宏:《中國歌劇音樂劇通史》,安徽文藝出版社2004年版,第54頁。

[4]徐文正:《中國民族歌劇在“延安時期”的創作與傳播》,《衡水學院學報》2017年第6期,第107-114頁。