運用證據推理 修正認知模型

——例析共價鍵鍵長與鍵能關系

吉林 王永波

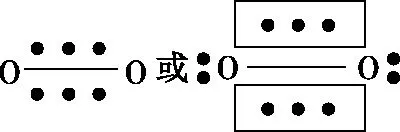

共價鍵參數是衡量分子結構和性質的重要指標,該部分內容位于2019人教版教材選擇性必修《物質結構與性質》第二章第一節——共價鍵,包括共價鍵的鍵能、鍵長和鍵角三部分。筆者結合自己的教學心得總結如下幾個問題并逐一進行梳理,以利于共同進步和提升。

教師在共價鍵參數的教學過程中通常會建立如下思維模型幫助學生構建知識體系。

該思維模型闡述了鍵長、鍵能和鍵角對分子穩定性和分子立體構型的影響。具體說來,一般原子半徑越小,由該原子形成的共價鍵鍵長越短,鍵能越大,由該鍵形成的分子越穩定,因而鍵長和鍵能決定分子穩定性。鍵角是指分子中兩個共價鍵之間的夾角,鍵長和鍵角決定分子的立體構型。因此鍵能、鍵長和鍵角共同決定分子的性質,這也是物質結構決定性質的體現。

問題1:證據推理與模型認知——共價鍵鍵能與鍵長關系

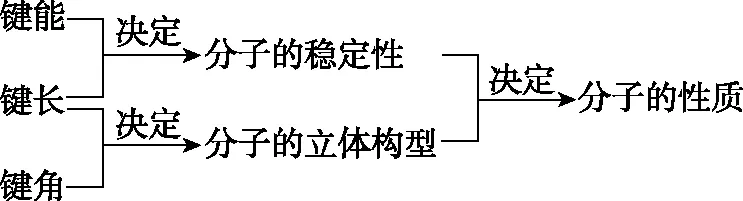

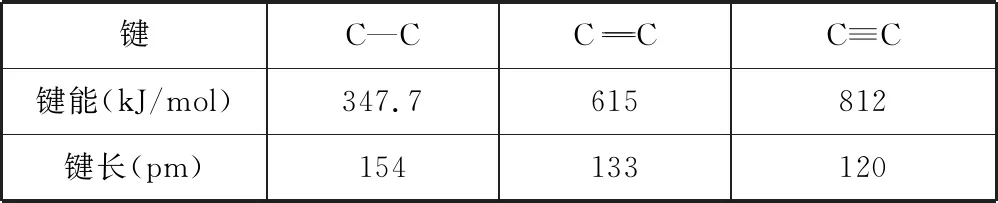

表1列舉部分化學鍵的鍵長和鍵能數據,不難發現共價鍵鍵能與鍵長的關系:一般來說,鍵長越短,鍵能越大,推測由該鍵形成的分子越穩定。

表1 部分共價鍵鍵能和鍵長數據

運用此規律可以解決化學中的很多問題:如N2與H2在常溫下很難發生化學反應,必須在高溫下才能發生化學反應,F2與H2在冷暗處就能發生化學反應,而化學反應的實質是舊鍵斷裂和新鍵生成,說明斷開N≡N比斷開F—F鍵困難。鹵化氫的穩定性按照氟氯溴碘的順序逐漸減弱,也可由鍵長越短、鍵能越大、鍵越牢固這一規律來解釋,由于原子半徑F

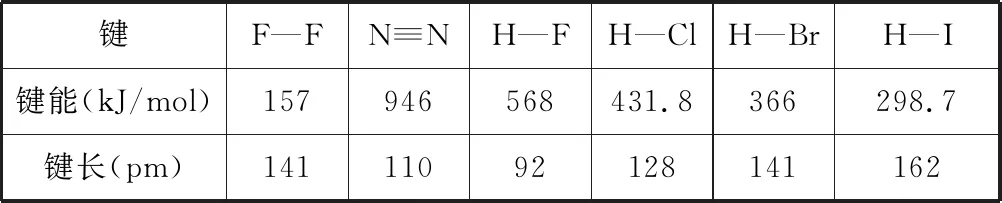

問題2:鹵素單質(X—X)鍵能與鍵長的比較

表2列舉了鹵素單質(X—X)鍵能和鍵長數據,分析表中數據,發現X—X鍵的鍵能不符合鍵長越短,鍵能越大的規律,數據表明較為特殊的是F2,難道是結構決定性質這一規律不適用了嗎?不,這恰恰是結構決定性質的最好詮釋。在教學過程中教師要引導學生發現這一矛盾,運用原子結構知識解釋其中的原因,引導學生通過討論能夠得出F—F鍵鍵能反常的原因:氟原子的半徑很小,因此其鍵長很短,正是由于鍵長短,兩氟原子形成共價鍵時,原子核之間的距離很近,排斥力很大,因此鍵能不大,F2的穩定性差,很容易與其他物質反應,這也是F2極其活潑的原因。

表2 鹵素單質(X—X)鍵能與鍵長數據

問題3:碳碳單鍵、碳碳雙鍵、碳碳三鍵鍵能與鍵長的比較

觀察表3數據可知碳碳單鍵、碳碳雙鍵、碳碳三鍵的鍵長逐漸減小,鍵能逐漸增大。根據鍵長越短,鍵能越大,由該鍵形成的分子越穩定的原理,碳碳單鍵、碳碳雙鍵、碳碳三鍵的穩定性應該逐漸增大,而事實上乙烯和乙炔的化學性質比乙烷活潑得多,難道這又違背了結構決定性質的規律嗎?教師引導學生從碳碳單鍵、碳碳雙鍵、碳碳三鍵中共價鍵的成分進行分析可知,碳碳單鍵為σ鍵,碳碳雙鍵一個是σ鍵、一個是π鍵,碳碳三鍵一個是σ鍵、兩個是π鍵,而σ鍵比π鍵穩定性強,因此碳碳雙鍵和碳碳三鍵因π鍵的存在而容易發生加成反應和氧化反應。從表3數據來看,碳碳雙鍵的鍵能比碳碳單鍵鍵能的一倍大,比其二倍小,碳碳三鍵的鍵能也不等于碳碳單鍵和碳碳雙鍵鍵能之和,正是π鍵的鍵能比σ鍵的鍵能小而導致的。經過這樣的分析,學生就會清楚地知道,不能把所有分子中鍵能按照從大到小排序,進而確定分子穩定性。

表3 碳碳單鍵、碳碳雙鍵、碳碳三鍵鍵能和鍵長數據

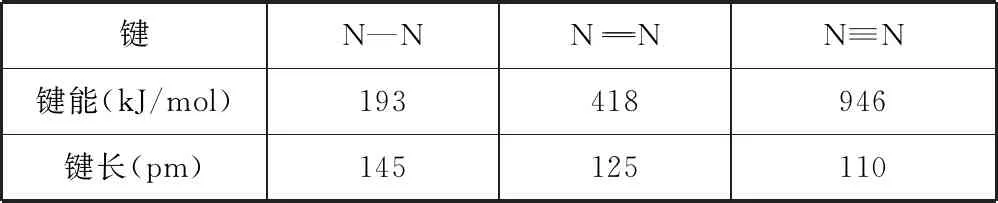

問題4:氮氮單鍵、氮氮雙鍵、氮氮三鍵鍵能的比較

分析表4數據可知氮氮單鍵、氮氮雙鍵、氮氮三鍵鍵能逐漸增大,且氮氮雙鍵的鍵能大于氮氮單鍵鍵能的二倍,氮氮三鍵的鍵能大于氮氮單鍵鍵能的三倍。這與碳碳鍵的鍵能關系相矛盾,而氮氮單鍵依然是σ鍵,氮氮雙鍵中一個是σ鍵、一個是π鍵,氮氮三鍵一個是σ鍵、兩個是π鍵。難道在氮氮雙鍵和氮氮三鍵中的π鍵比σ鍵更穩定?顯然答案是肯定的。可這又是為什么呢?

表4 氮氮單鍵、氮氮雙鍵、氮氮三鍵的鍵能和鍵長數據

換個角度,我們還可以從分子軌道理論加以解釋。

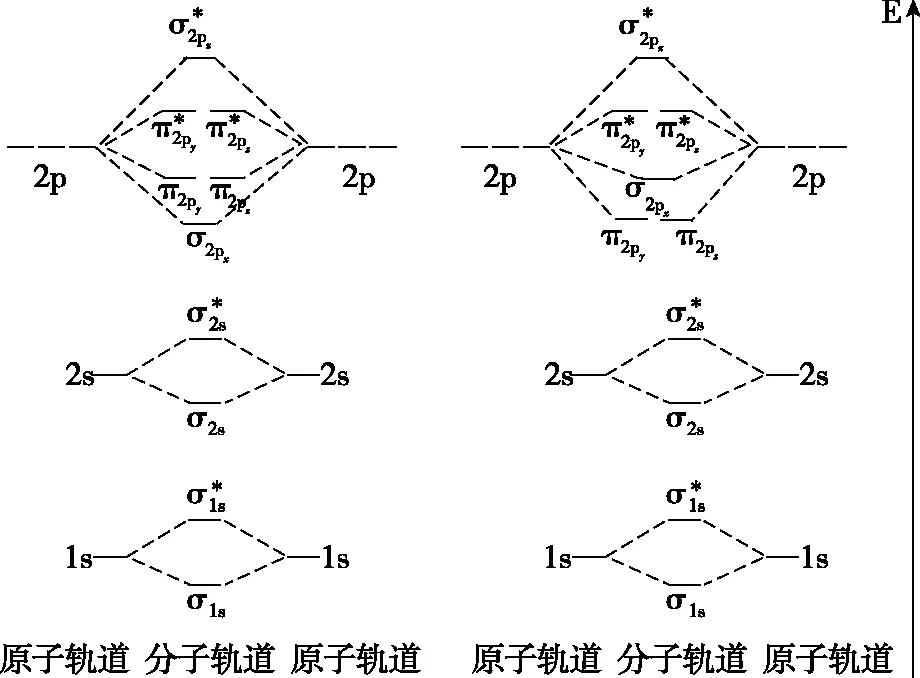

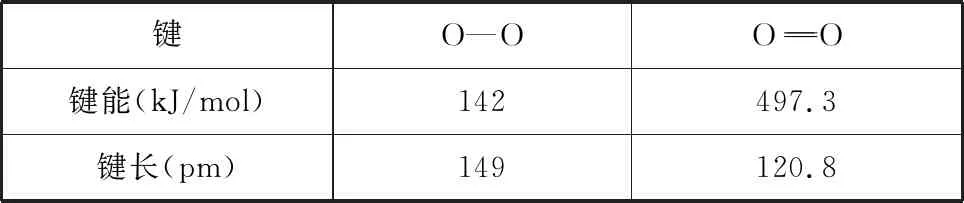

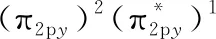

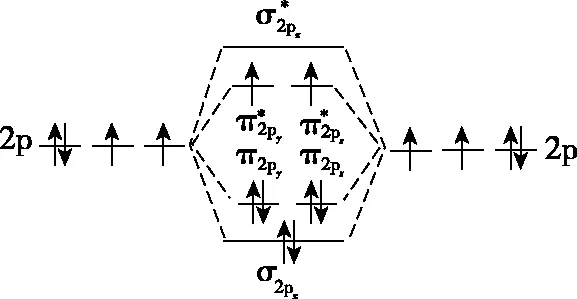

在第二周期的8種元素中,只有O2和F2分子成鍵的2s和2p原子軌道能量差較大,不用考慮2s和2p原子軌道的相互作用,其分子軌道按圖1排列,此時,E(π2p)>E(σ2p)。其他雙原子分子如C2、N2等,由于其2s和2p原子軌道能量差小,當原子相互靠近時,不僅會發生s—s重疊和p—p重疊,而且會發生s—p重疊,以至改變能級次序,如圖2所示,此時,E(π2p) 圖1 圖2 問題5:氧氧單鍵、氧氧雙鍵鍵能的比較 分析表5數據可知氧氧雙鍵的鍵長短、鍵能大,但氧氧雙鍵的鍵能大于氧氧單鍵鍵能的二倍。通過問題4的分析我們知道這種情況與氮氮單鍵、氮氮雙鍵、氮氮三鍵鍵能變化原理不同,氧氧單鍵是σ鍵,氧氧雙鍵中一個是σ鍵、一個是π鍵,如果不是氧氧雙鍵中的π鍵比σ鍵更穩定,那又是為什么呢? 表5 氧氧單鍵、氧氧雙鍵的鍵長和鍵能數據 圖3 圖4 誠然,問題4和問題5已經涉及大學物質結構內容,在具體教學實施過程中,教師可視本校學生能力水平酌情處理,也可以引導學有余力的同學自行研究,為學生自主學習及能力培養搭建平臺。 在教學過程中引導學生初步建立思維模型,運用客觀事實制造認知沖突,自然能發現一些不符合一般思維模型的問題,在教學過程中教師不應該回避這樣的問題,而是在引領學生構建思維模型的同時,提出可以深度思考的問題,引導學有余力的同學進行小組討論或是項目研究,用已有知識解決問題,修正模型,以達到對知識深度理解的程度。這不僅是學習知識的一般過程,更是做學問和搞科研的思維過程。這樣的教學模式恰恰迎合高考命題主旨:注重服務選才,科學引導教學。早在2014年公布的《關于深化考試招生制度改革的實施意見》中,就明確規定了高考內容改革的方向是“依據高校人才選拔要求和國家課程標準,科學設計命題內容,增強基礎性、綜合性,著重考查學生獨立思考和運用所學知識分析問題、解決問題的能力。”這一要求在近三年的高考試題中表現得尤為明顯。試題命制不再是單純檢驗學生高中三年的學習成果,而是為選拔適應社會發展的高素質、高質量人才服務。當考題越接近生活,越有深度有難度,就會有一批實力強,知識儲備頗多的人才被選出,有利于社會的發展。在教學過程中教師要適當挖掘源于教材卻高于教材的知識,引導學生獨立思考、發現問題、分析問題、解決問題,具備這種能力的同學可以游刃有余地駕馭高考試題。